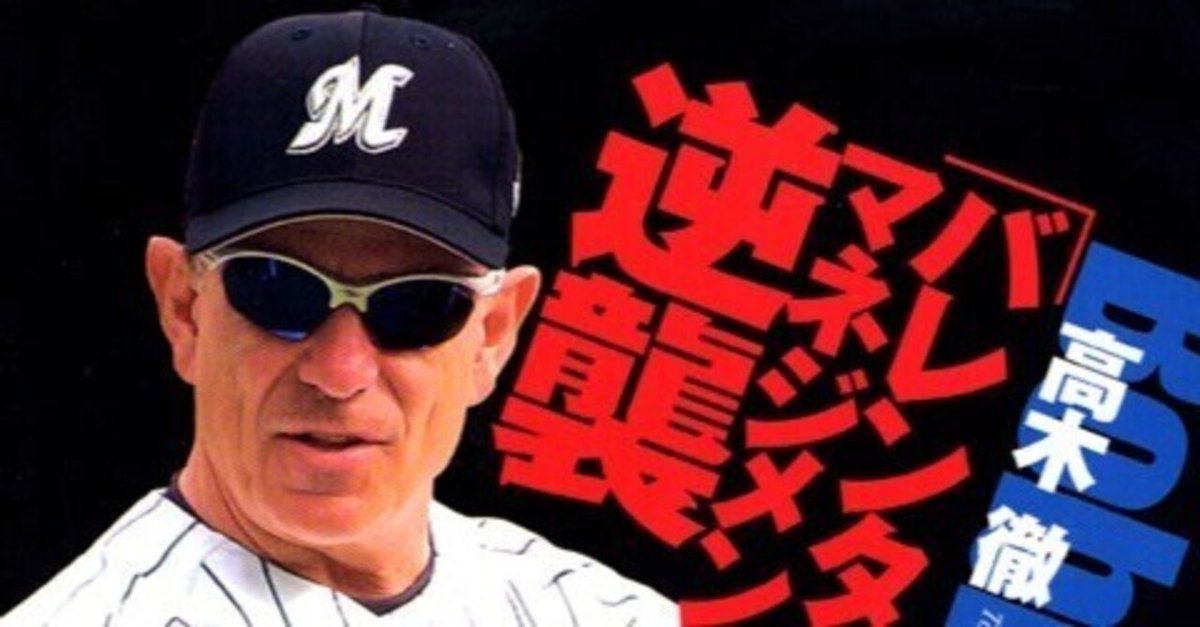

「バレンタイン流マネジメント」の逆襲 著:高木 徹 講談社

歴史的な快挙でシーズン早々、佐々木朗希選手の面目躍如の活躍がニュースで取り上げられ、いま千葉ロッテマリーンズがアツい。日本シリーズ出場からは近年遠ざかっているものの、その怒号ともいえるほどの大声援から、日本一の応援団と称されることも多い人気球団である。その声援が最も大きくなったのはきっと、ボビーバレンタイン監督時代であろう。

当時中学生で、野球部に所属していた自分はバレンタイン監督を「にこやかな笑みを湛えた、気のいいアメリカ人のオッちゃん」としか認識していなかったが、本書を読んで愕然とした。これほどまでに緻密なマネジメント力を持つ人物だとは。

戦略の詳細が描かれた場面に触れるにつけ、先述のイメージを覆され続け、気が付けば読み終えていた。

野球に明け暮れ、プロ野球選手にあこがれを抱いた当時の私自身の記憶に刻まれているシーンが目に浮かぶ。表面的にしかとらえることのできなかった当時の映像に、裏で糸を引くバレンタインのマネジメントによって色が塗られていくような読書体験は何とも言い難い味わいであった。

たとえば、バレンタインは直近の結果をもとに起用を考えることを一切しなかった。ふつう、前の日に猛打賞であった選手の打順を繰り上げたり、エラーした選手をベンチに下げたりするものだが、バレンタインは平気な顔で前者を翌日スタメンから下ろし、後者を引き続き使い続ける。

いくつもの斬新な手法がある中で、この部分がとりわけ個人的に印象深かったのは、自分がプレイヤーとして常にベンチの顔色をうかがう気の弱い選手であったことも影響しているように思う。

もちろん、多方面からかかる重圧をはねのけていくだけの精神的な強さがトップアスリートの要件であることは疑いようもないことだが、バレンタインに言わせれば、懲罰的ともとれる起用は選手のパフォーマンスを低下させ、ひいてはチームの力を弱めることになるのだという。

実際、選手を補強したわけでもないにもかかわらず、ロッテが2005年にジャイアントキリングを起こすことができたのも、多くの生え抜き選手がキャリアハイの成績を残したという要因が大きい。その裏には折しも、選手をのびのびとプレーさせるバレンタインの起用法がある。

そして、こうした起用法を紐解くもう一つの見方として、バレンタインが併せ持つ確率論的諦念のようなものがあるように思える。

これも古くから野球解説に用いられることの多い、試合の「流れ」をバレンタインは一蹴する。チームが連敗の渦中にあっても、「そんなこともあるさ」という風体で、余計に鼓舞することはない。一方、ドラマチックなサヨナラ打で劇的な勝利を収めたその瞬間も、ベンチでリアクションをとることはない。

その根本には、喜ばしいことも嘆かわしいことも、ある一定の確率で起こり得るに過ぎないと大上段に構えるバレンタインの諦念があるのではないだろうか。

繊細な配慮で選手のコンディションに目をやり、やわらかなコミュニケーションを交わす一方、コーチやスコアラーといった役職に対する要求は厳しい。門限を厳しく管理する一方で、茶髪や派手なパフォーマンスは歓迎する。

挙げたらまだいくつもある型破りな手法でチームをアジアチャンピオンに導いた指揮官の軌跡は、スポーツノンフィクションとしても、マネジメント論を学ぶテキストとしても存分に楽しむことのできる、唯一無二の作品である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?