ロジカルシンキング~帰納法・演繹法(前半)~

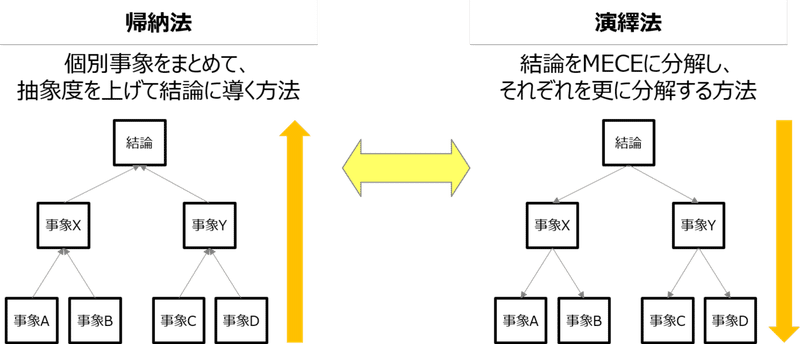

ロジカルシンキングの考え方の中に「帰納法」と「演繹法」という2つの考え方があります。

ロジカルシンキング講座の中で聞いたことはあるがよく分からないという声が多く寄せられたので本日はこの2つの考え方をご紹介します。

1.帰納法

帰納法と聞けば、高校時代に教わった"数学的機能法"を思い出す方もいるかもしれません。数学的帰納法も正にこの帰納法の考え方を用いた証明方法です。

帰納法とは、具体的な事象から上位概念に思考を収束させる思考法です。

つまり、具体的な事象A、B、CからXということが言えると結論付ける考え方です。

具体例を用いてご紹介します。

社内課題ヒアリングをしたところ以下のようなコメントが挙がったとします。

Aさん:教育制度が弱い

Bさん:若くて優秀な社員が退職することが多い

Cさん:向上心が高い社員はより成長できる機会を求めている

この場合、3つの具体的な事象をまとめると

「教育制度が弱く優秀な若手社員が社外に流出している」という課題が発生していることが分かります。

このように具体的な事象からより上位概念にまとめあげる方法が帰納法です。

2.演繹法

一方、逆の思考法をするのが演繹法です。

演繹法は上位概念から具体的な下位概念へ思考を発散させる思考法です。

つまり、Xという抽象的な内容から具体的な事象A、B、Cを導き出す考え方です。

こちらも具体例を用いてご紹介します。

先ほどに具体例と同様で社内課題改善の場合を考えてみます。

一部のヒアリングから社内人事制度に課題がありそうなことが分かりました。

ただ、ヒアリングの内容だけでは抜け漏れがあるかもしれないので、演繹法で考えてみることにします。

人事面の課題ということなので

MECEを意識して「人」と「組織」に分類してみます。

(MECEについては次回以降にご紹介します)

また、人はモチベーションとスキル組織は組織構造と組織風土と分解できるのでロジックツリーは以下のようになります。

ここまでできれば、あとは具体的な事象を考えてみるとなります。

これが演繹法的な発想です。

3.まとめ

帰納法と演繹法2種類の考え方を本日はご紹介しました。

経験上、その人の思考のクセどちらに偏って考えてしまう人が多いように感じています。考えに詰まってしまった時は自分が普段使わない方の考え方で試してみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?