2声対位法 第2類 一歩進んだ音楽理論 対位法編 Part 4

今回からは2声対位法第2類についてを学びます。ここからは対旋律が全音符から二分音符に変化し、また規則なども変化します。では見ていきましょう。

1 2声対位法 第2類

第2類では二分音符で対旋律をつけます。

リズムは最初の小節のみ二分休符を挟み二分音符を一つ置き、最後の小節のみ全音符で締めくくります。

第1類と同じで

最初の小節はI音またはV音(下が対旋律の場合はI音のみ)

最後から1小節前はVの和音、Vの和音第1転回形、VIIの和音第1転回形を置く

最後の小節はI音

はかわりません。

これに加えて許される進行があります。

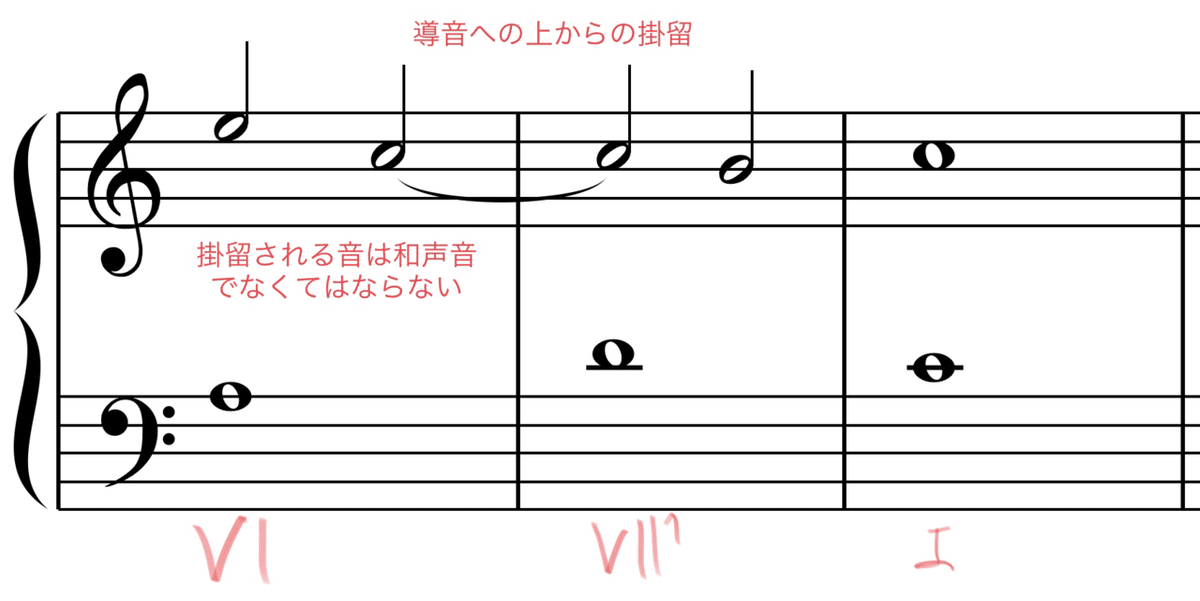

導音への上からの掛留が終わりの3小節前から2小節前にかけて許されます。

下記の例を見てください。

このような進行が第2類では可能になります。ただし掛留される音は和声音でなくてはいけません。以下のような進行ではこの掛留を使うことができません。

IIの和音においてI音は和声音では無いので、掛留を使うことができません。このことからI音が和声音として使われているIの和音、IVの和音、VIの和音の時に限られます。

また第2類では以下の定型フレーズが使用できます。

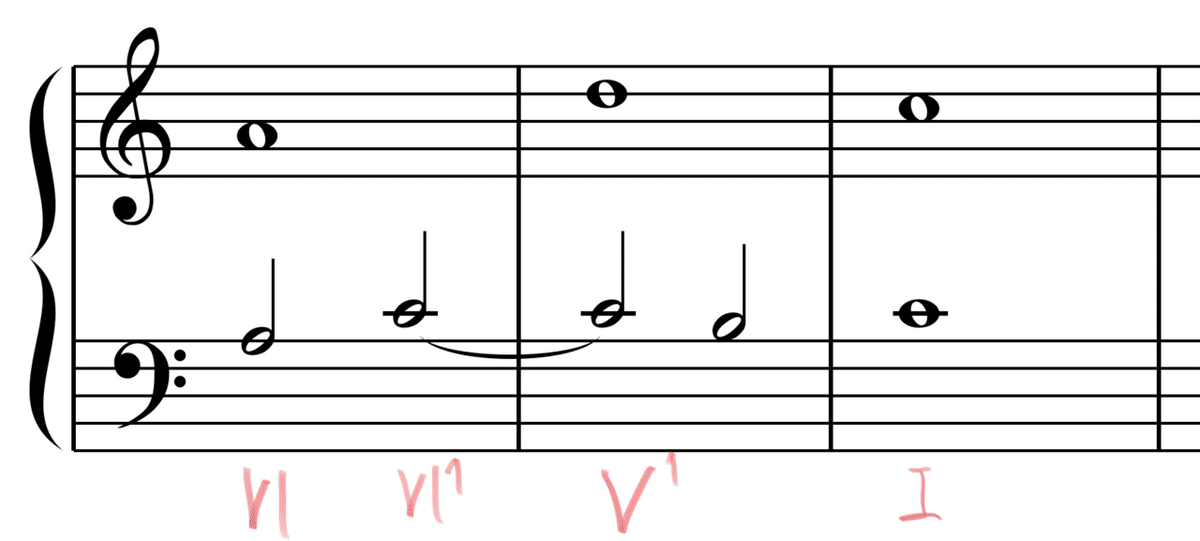

終わりから1小節前の小節で、IIの和音から経過的に上声が導音を通って主音に行く進行ができます。特殊な例としてIIの和音を設置できますが、これは上が対旋律の時のみで、なおかつVI音→VII音→I音と進行する必要があります。

定旋律が上にあり、かつ最後から1小節前の小節においてII音→I音で終わる時、バスで2つの和音を持つことができます。原則として1小節に1和音なのですが、この場合のみ例外として2つの和音を持つことが可能です。

教会旋法を使用する際は第2類においても、

最後から1小節前の小節で和音は自由に置くことができます。(前に述べた通り、長三和音、長三和音第1転回形、短三和音、短三和音第1転回形、減三和音第1転回形のいずれかならOK)

また終わりから3~2小節は掛留音を使用しない。

下に対旋律をつける場合は最後から1小節前の小節では例外的に1小節2和音が許されます。

2 終わりに

短いですがここで一区切りとします。

第1類と違う点として、掛留音の使用、例外的な進行などがありました。

次回からはさらに詳しく進行における制限などを見ていきましょう。

よければ他の記事もご覧ください。

また作曲もしています。

合せてご覧いただけたら幸いです。

またスキ、コメント等非常に励みになりますので、よかったと思った方ぜひお願いいたします。

皆様の応援の力が励みになります。コンテンツの充実化に努めてまいりますのでよろしくお願いいたします。