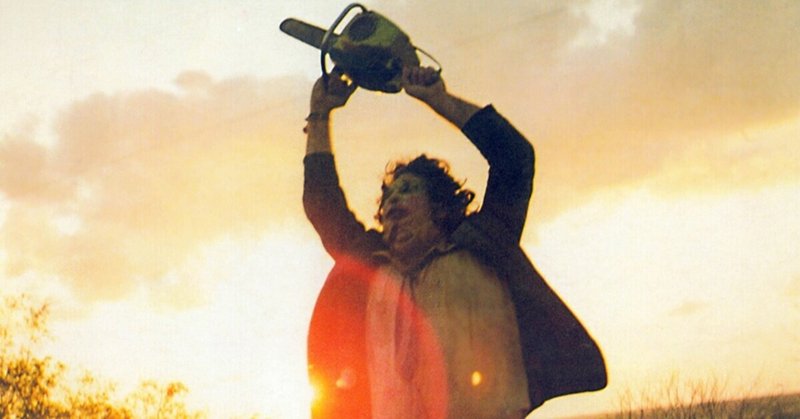

The Texas Chain Saw Massacre

久しぶりの記事ですが映画が割と好きなのでそんな話をします。

自分は中高くらいの時はそんなにたくさん映画を観るようなタイプではなかったけど、兄貴とか親父と一緒にたまに観に行っていた。その中の1本にクリント・イーストウッドの"ミリオンダラー・ベイビー" (2004)もあった。映画館で観たのでおそらく中学生の時で、その1回しか観てないけど、終盤のいくつかのシーンは今でも思い出せるくらい強烈なインパクトがあった。もはや軽くトラウマだった。同じくイーストウッドの"硫黄島からの手紙" (2006)も観に行ったけど、手榴弾を抱きしめて集団自決するシーンもすごく覚えてる。本当に怖かった。イーストウッドは親父にとっては世代的なものもあるだろうし、イーストウッド監督作品が孕むある種の「愛国」的な側面にシンパシーを感じていたのかもしれない (推測だけど)。何であれ中学でこの2作品を観られたのは感謝すべきことだったんだなと今になって思う。十代で植え付けられるトラウマ的なものって凄く重要だったんだなって最近感じるので。

高校の時はたまに友達とかと映画館行ってたけど、普通の高校生みたいなチョイスだったと思う。ただ、宇多丸のシネマハスラーは毎週聞いてたから、大して映画観てないけど一番イタい感じに仕上がってたと思う。高3の時に初めてできた彼女と自転車2ケツして(青春だね)、高校の近くのショッピングモールに入ってた映画館で細田守の"サマーウォーズ" (2009)を観たかったのに、その子が「アニメだから」という理由で全く食いつかなかったので代わりに"アマルフィ 女神の報酬" (2009)を観るはめになったのは今となってはいい思い出かもしれませんね (映画観ながら手繋ぎたくてソワソワしてたけど結局繋げずに、その後割とすぐ別れた)。あとは、高校の時1回インフルエンザにかかって、当時兄貴がレンタルショップで借りて家でゴニョゴニョしたDVDの中から勧めてくれた"スーパーサイズ・ミー" (2004)、"ホット・ファズ -俺たちスーパーポリスメン!-" (2007)、"ダークナイト" (2008)も観たけど、今考えてみるとこのラインナップも相当「宇多丸的」ですね。"レザボア・ドッグス" (1992)と"ビッグ・リボウスキ" (1998)も観たな。

で、本格的に観るようになったのは2013年くらいからだった。それこそ兄貴がゴニョったDVDがたくさんあったから、そこからタイトルだけ見て適当に選んで観るなんてことをしてた。あとは、トラスムンドで教えてもらった映画観たり。

これはiPhoneに残ってた2013年に観た映画のメモだけど、"憎しみ"(1995)とか"息もできない"(2008)は人生でもベスト級の映画ですね。

で、そこそこ映画観るようになってから出会った自分の中で衝撃だった映画の1本がベタベタだけどトビー・フーパー監督の"悪魔のいけにえ"(1975)だった。自分は2015年くらいまではホラー映画がとにかく怖くて観ることすらできなかった。今考えてみると、ホラーではないけどナ・ホンジンの映画("チェイサー" (2008)なんて本当に怖い)とか観てるのにホラーは無理って何かおかしい気もするけど、ビクッとするのが嫌だったんだと思う。でも、めちゃくちゃビビりながら観た"悪魔のいけにえ"は自分にとんでもないインパクトを与えた。トビー・フーパー自らが手掛けた音楽と映画全体を包む不穏な空気、笑えてしまうほどの恐怖、そしてゾッとするほど美しくやるせないラストシーン。完全に自分の中でのホラー映画のイメージが覆った。たまたまその時期がちょうど公開40周年で爆音上映も観に行ったが、スクリーンで躍動するレザーフェイスと鳴り響くチェーンソーの爆音には感動すらおぼえた。ホラー映画を観るようになって確実に自分の世界は広がったと思う。ホラー映画を素晴らしいエンタテインメントとして享受できるようになったのは自分の人生の中でも本当に嬉しい出来事の一つだった。今じゃロメロもアルジェントもカーペンターも大好きな監督だ。

ホラー映画を観られないという人は少なくないと思う。自分もそうだったわけだから。でも、言ってしまえば「たかが映画なのに」とも思う。そんなことも含めて人が恐怖を感じるというメカニズムについて論じている平山夢明の"恐怖の構造"は大変興味深く素晴らしい内容なので、ホラーが好きな人も観られない人も是非読んでみてほしい。

最近ちょっと話題になったYoutubeの「ファスト映画」とか映画館で悪びれる様子もなくスマホをイジる人がいるのを見て思うけど、映画が分かりやすく「消費」の対象になっているのは悲しいなと思う。いつでもどこでも好きなタイミングで映画を観られるサブスクの影響もあるのかなと考えたり (サブスクを否定するつもりは全くないですが)。映画を観る時間も効率的に使いたいということなのかもしれないけど、1~2時間まっすぐ作品と向かい合ってみると今まで見えてなかったものに気付けたりするとも思うので。「無駄」と言ってしまえばそれまでだけど、その「無駄」こそ豊かなものを育んでくれると思う。音楽にも同じことが言えるかなと。

最近下高井戸シネマで初めて観たこの作品も素晴らしくて震えたけど、いつだって素晴らしい映画との出会いは最高に刺激的で嬉しいもので。それが最新の作品だろうと何十年も前の作品だろうと。

そういえば映画で思い出したけど、この記事は並々ならぬ狂気を感じてかなり良かったです。くまだまさしは最高。

最近あんまり観られてないけどFilmarksもやってるので。

ではまた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?