人材派遣利用マニュアル ~人材派遣料金~ ①派遣料金とは何か

人材派遣利用マニュアル ~人材派遣料金~編を解説しています。

人材派遣を利用する際に知っておくと良い派遣料金についてのお話です。

今日は、第一弾!「派遣料金とは何か」いってみましょー!

「ひたすら具体的」で「生々しく」人材派遣利用の教科書を作るという狙いなので、僕の独断で、派遣先企業が知っておくべきことについて超実践的に解説していきます。

シリーズのマガジンはコチラ↓

派遣料金とスタッフの賃金や待遇は直接的には関係ない

派遣料金とは何なのか。それは、

役務の提供の対価

です。

ある仕事の労働力を提供してもらう対価として払う料金と言ってもいいでしょうか。

なんだか、当たり前のことを言っているようですが、大事なことなので、派遣料金とは「役務を提供してもらう対価である」ということを頭に置いておいてください。

そして、もう少し具体的に、人材派遣サービスをご利用になる皆さんに知っておいていただきたいのは、「派遣料金と派遣スタッフの賃金や待遇は直接的には関係ない」ということです。

つまり、「スタッフAさんの賃金を○○円上げたいので、△△円派遣料金を上げさせてください」っと言われたら「それは、お宅の事情でしょ!?」でOK。

・・・・うそ!嘘です!僕は27歳の時、そのセリフをお客様から言われて、大泣きしたことがあります!大人なのにw

そのあたりを今から解説していきます。

とりあえず、単純な理屈では完全に派遣料金とスタッフの賃金や待遇は関係ないということを、知っておいてください。もっと言うなら、派遣料金は1時間当たり1円だけど、派遣スタッフには1時間当たり1500円払ってても構わないのです。

派遣料金と賃金や待遇は密接に関係している

いまほど、「派遣料金とスタッフの賃金や待遇は直接的には関係ない」と言いました。

しかし、実際問題は密接に関係しています。

なぜなのか。

それは、人材派遣において、その多くは、派遣サービス全体ではなく、スタッフさんそのものを評価しているからです。

例えば、引っ越し屋さんが、ムキムキのバイトを採用することが出来て、業務効率がすごくよかろうと、あんまり力のないバイトを採用してしまって、引っ越しサービスに苦戦しようと、基本的には、引っ越し料金は変わりませんよね。

距離や所要時間で変わることはあっても、誰がその仕事をするのかでサービス料金が変わるのは稀です。

同じように、人材派遣においても、評価がすこぶる高いようなスタッフさんが来ても、そうではないスタッフさんが来ても、基本的には料金が同じであれば自然ですよね。

でも、現実はそうはいかない部分もあります。

というのも、パフォーマンスの高いスタッフさんがいたら、その分の派遣料金を上げることで、スタッフさんの待遇を改善したくなるのが人情という問題があります。(そうしてあげないと、他所へ転職されちゃいますし)

それに、昇給や待遇改善は派遣会社に完全に任せて、全ての費用が派遣料金に計算されてしまうと、非常に高額な派遣料金になってしまします。

そうなると、例えば、今一つパフォーマンスの高くない(けど、不足しているわけでもない)派遣スタッフさんを受け入れた派遣先は、高いパフォーマンスを発揮して、他の派遣先で活躍しているスタッフの賃金も負担しているような気持になるのではないでしょうか。(というか、実質そうですよね)

通勤手当でさえも、一律に派遣料金の原価に含まれると、近くから通う派遣スタッフを受け入れるときに損した(不要な負担をした)ように感じるので、派遣料金とは別にして欲しいという依頼を貰うこともあるくらいです。

そういった理由で、派遣会社がある程度裁量を持って、賃金や待遇を設定できる部分と、個別具体的な派遣スタッフの評価によって、変動する部分(個別に料金交渉している部分)とに分かれているというのが、派遣料金の現状です。

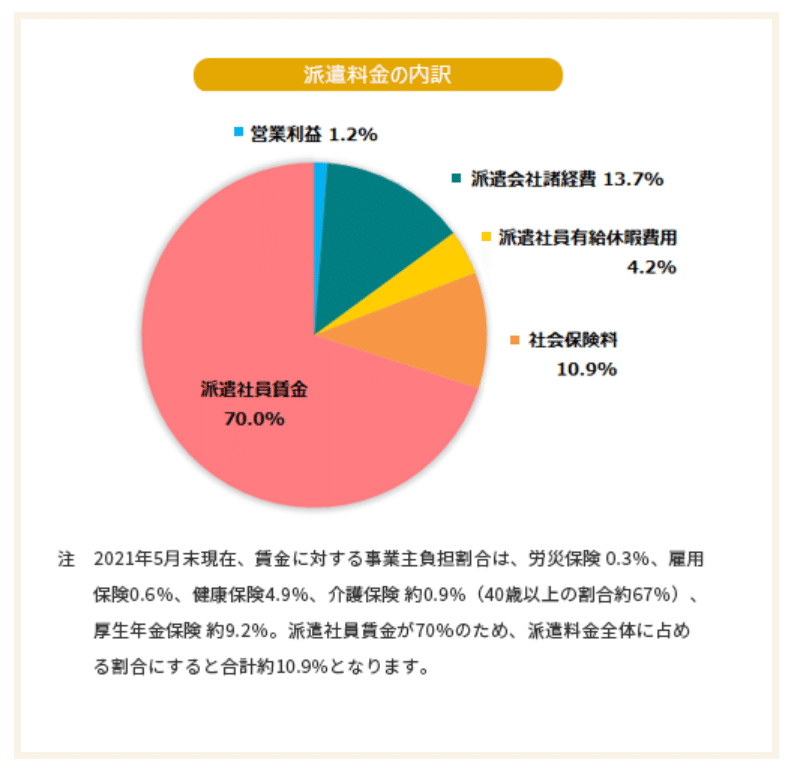

言い換えると、このnoteでも、よく引用する↓派遣協会のHPに掲載されている内訳には、派遣スタッフの賃金や待遇を改善するための費用は、(基本的な考え方として)含まれていないと言えます。

商習慣

さて、↑派遣協会HPから、拝借した図で言うところの「派遣会社諸経費」という部分に賃金改定分が含まれていてもいいと言えばいいのですが、そうはなっていないという話をしました。

ただ、現実として、お客様からの声や派遣会社側が考える適切な料金は何なのかということを積み重ねてきた結果、このような派遣料金の考え方になっています。

こういった、どのような価格の設定でも、いいと言えばいいが、現状はこうなっているというものを、「商習慣」と言います。

こういうと、派遣先から、「でも、待遇改善や、通勤手当は実際に変動する費用じゃないか」とご意見をいただくことがありますが、例えば、40歳以上で介護保険がかかってくるので、40歳以上の派遣スタッフの時に料金があがることや、ベテランの営業のほうが賃金が高いから営業担当がベテランだと高くなるなどということは、普通はないですよね?(そういう商習慣を取り入れている派遣会社もあるかもしれませんが・・・)

その中で、こういった形に落ち着いているというものが、商習慣なわけです。

まとめると、今の、派遣料金というものは、

・派遣スタッフへの待遇改善分は基本的には料金に含まれていない

・通勤交通費は、派遣料金に含まれる場合と、派遣料金とは別で支払われている場合がある

・それ以外の諸経費は派遣料金に含まれている

という構造になっています。

冒頭にお話しした、「派遣料金とスタッフの賃金や待遇は直接的には関係ない」のだけど、賃金や待遇を改善するときに「お宅の都合でしょ?」というわけにはいかないというのはこういったことが理由です。

(他にも、職場見学といいながら、面接的な行為をして、スタッフを選んだのはそちらなんだから、急にお金の話になったときだけ、こちらの都合って酷くない!?的な話もありますが、ややこしくなるので、ここでは触れません・・・)

どういう派遣スタッフが来るのかは譲ってもいい

さて、派遣料金の内訳はイメージできましたでしょうか?

派遣料金の構造をお話すれば、今回のnoteの目的は果たしているのですが、ここで、僕が「やめたほうが良い」と思う慣習について、お話ししておきます。

その慣習とは、

「より良い派遣スタッフを受け入れようとすること」

です。

そもそも、人材派遣サービスは、受け入れる派遣スタッフを特定できないことになっています。が、面接的行為が横行していることは以前お話ししました。

↑この時は、面接行為はやめておけ的なニュアンスでお話ししましたが、今日は、そもそも、良い派遣スタッフを受け入れようとするなと言ってしまっていますw

どういうことか?

確かに、同じ派遣料金であるなら、より良い派遣スタッフ(良い派遣スタッフっていうのも定義があいまいですね・・・)を受け入れたいという気持ちは理解できます。

しかし、お話しした通り、派遣スタッフのパフォーマンスが高い場合の賃金改定分は派遣料金に含まれていません。

つまり、遅かれ早かれ、価格交渉が行われ、「同じ料金なら・・・」という大前提が崩れます。(だったら、初めから高い料金で探した方が、より良い派遣スタッフが確保できるかもしれません)

そして、良くないことに、「より良い派遣スタッフを受け入れたい」と思っている会社ほど、実際により良い派遣スタッフの紹介があると、そのスタッフに仕事が属人的になり、その派遣スタッフ抜きでは仕事が回らなくなります。すると、いつの間にか、その派遣スタッフがいないと困るので、派遣会社のいいなりに派遣料金を上げる相談に乗ってあげなくてはいけなくなるのです。

考えてみたら当たり前ですが、より良い派遣スタッフが良いということは、より良い派遣スタッフを確保したら、より多かったり、難易度が高かったりする仕事を任せようとしているわけです。(周囲とのコミュニケーションなどのスキルに表しにくい能力も含む)

ですから、

良い派遣スタッフでより多くの仕事を任せたい⇒その派遣スタッフ以外替えがきかない⇒派遣料金アップ

という図式になりがちということです。

そうなってくると、ある程度流動的に人材活用ができるというメリットもなくなってきて、もはや、なぜ人材派遣を利用しているのかさえも分からなくなったりします。

そこで、僕は、むしろ逆のアプローチをおススメしています。それは、

「どういった水準の派遣スタッフにお願いする業務なのか整理する」

ことです。

こういうスキルの方で、最低限〇〇の特性のある方であればOK!ということをはっきり定義し、任せる仕事を決め、基本的な人選は派遣会社に任せる。そうであればいかにパフォーマンスが高くとも、属人的になって、すぐに価格交渉になってしまうようなことも避けることができます。

実際、派遣料金が原則的に一定の派遣先は、こういったやり方をしているコトが多いです。

もちろん、パフォーマンスによる派遣料金の見直しが全くないわけではないのは、↓の通りです。

委ねたところは譲っちゃいけない

そして、その際に重要なことをもう1つ。それは

「委ねたところは譲っちゃいけない」

ということです。

ある程度、必要なスキルや特性を明示できれば、派遣会社へ人選を任せるわけですが、その派遣スタッフを受け入れた後は、明示したスキルや特性に合っているか、パフォーマンスは問題ないかは譲ってはいけません。

委ねて、その上で、譲ってしまうと、「この派遣先には、今一つな派遣スタッフを派遣しても問題ない」と舐められてしまう可能性があります。

人選を委ねる以上、その後の品質については譲らないようにしましょう。

また、この逆で、人選時に見極めたいなら、その後の料金交渉にもある程度乗ってあげたほうが良いでしょうし、もしパフォーマンスが低くても、そこは見極めようとしてくる派遣先への対策としてそうなった部分はあるでしょうから、二人三脚で対応していくのが筋ではないでしょうか。

このあたりは、好みもあるかと思いますが、人材派遣会社の中の人である僕としては、基本的には順法な形で派遣会社の人選に委ね、そのためにも要件をはっきりさせ、人選責任を100%派遣会社側にしたうえで、パフォーマンスが低ければしっかりと注文を付けるというサービス利用の仕方をおススメします。

最後に

今日は、派遣料金に関する解説の第一弾として、「派遣料金とは何か」というお話をしました。

派遣料金とは「役務の提供の対価」であるという話と、いわゆる一般登録型派遣における商習慣についてお話ししました。(商習慣とはまさに習慣なので例外があることはご承知おきください)

また、蛇足かとは思いましたが、同じ派遣料金でより良い派遣スタッフを受け入れようと、人選時に派遣会社に干渉するより、委ねてしまった方がいいというお話もしました。

派遣会社が複数の派遣会社へ声を掛けることや、派遣先によるスタッフの見極めを許容しているのは、人選やサービス品質の責任の全てを負うことが派遣会社にとって、かえって負担だからという側面もあったりします。

そのあたりのニュアンス?バランス感?を知っておいていただけると、これからさらに掘り下げていく、価格についての話の理解がしやすかったり、そもそも、どのように人材派遣サービスを活用していくのかということを考えるきっかけになったりするかもしれません。

では、また!

転職エージェントや人材派遣会社を利用する中で、不満、不便、不安を感じている方、就職してお悩みがある方、これから転職を考えている方、どちらでもない方、ご質問やご相談はこちら↓へお願いします。

※無料で全力でなんでも答えます。

僕のプロフィール↓

オープンチャット「人材派遣営業の駆け込み寺」を始めました↓

ちょっと、一回勉強してこい!っていう派遣営業がいたら、ご紹介をお願いします!

無料&匿名で相談できますので、ぜひ!(↓関連記事)

サポートいただいた分は、人材派遣で働く人のサポート、人材サービスで働く方のサポートの活動に使います!必ず、世の中の役に立てますね。