「やがて海へと届く」友人、家族、亡くなった人に声を届けようとする心の映像化

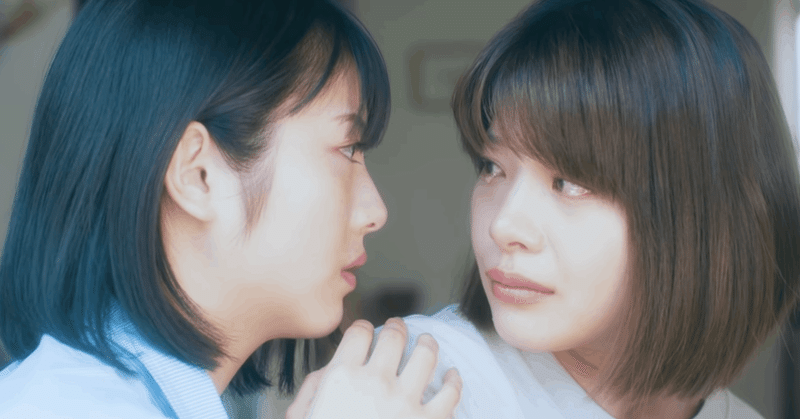

原作がある映画だが、何も情報を入れないで観たと言っていい。岸井ゆきのと浜辺美波の共演というのだけで観に行った。岸井は現在、30歳。浜辺は21歳。この二人が同じ歳を演じる。時に、浜辺の方がお姉さんっぽい雰囲気を出すこともある。なかなか面白いマリアージュといった感じだった。この二人、テレビドラマ「私たちはどうかしている」でも共演していた。この時も、同じ男を伴侶に狙う役ということで同年代の役であった。岸井が背も小さく、童顔なのでこういう役が回ってくるのだろう。でも、岸井は年の功というか、彼女の心の奥底のさまざまな感情を見事に表情に変えて演じていた。中川龍太郎監督は、一昨年の「私は光をにぎっている」でも、松本穂香を使って、似たような心の内在するものを演技として映像に見事に焼き付けさせていた。映像で人の心をどう表現するかということを、すごく考えながら映画として作り上げている感じがする。

映画で描かれる濃いドラマはあまりない。大学生として出会った友人が、3.11の津波でいなくなり、それを心の中で昇華させるまで?いや、それはできないだろうが、海の向こうにいる人たちを思うという気持ちは映像の中で観客に穏やかに伝わってくる。そういう流れを現在と過去をうまく行き来しながら、また、岸井と浜辺の主観を変えながら、観客は彼女たちが繋がっている地点へと連れていかれる感じ。

その間に入る男たち、杉野遥亮や光石研は、あくまでも彼女たちの繋がりの周囲に位置している。そして、描き方もあまり深くない。光石研などは、途中で自殺してしまうが、それは、岸井の周囲で起こった一つの事故でしかない。だから、なぜに彼が自殺したかはどうでもいいことだったりする。そう、この世に残された物と去った物という位置関係がこの映画では重要だ。

浜辺は、ビデオカメラを離さない少女だ。ビデオカメラの視覚でないと人とうまく付き合えないということなのかもしれない。それは、ビデオを仕事で回している私にはよくわかる。ビデオの視覚を見ていると、生の視覚で見ているものと違うものが見えてくる。それは、撮った後に見返すと明かだ。自分が存在した世界が違うように見えてくるのだ。だから、浜辺が残した、誰に見せるでもないビデオは彼女の確信を写していることもあるのだ。映画はそういうことには言及していないが、多分、最後に岸井が自分のことを自分で撮ろうとするのは、それを経験して理解するという前振りのように私は感じた。

そして、色々と精算する旅に出て、他の被災者の人と出会う。彼らもビデオで、いなくなった人に話している。そこに、何かの確信があるわけではないが、その気持ちを残しておきたいということもあるのだろう。人は、今生を去ってしまうと、魂の音信は普通になる。だが、隣にいてくれた強い波動を持った「大切な人」はずっとその「気」を、守護霊にように人の傍らで送ってくれていることは確かだろう。

そう、大学の入学の際に出会った、岸井と浜辺の縁は、この映画で見る限り偶然ではない気がする。どこか、その華やかな雰囲気に馴染めない同じ波動が、彼女たちを寄り添わせたのだろう。そして、別れも、彼女たちが永遠に一緒にいられるための必然だったのかもしれない…。言葉少なに、観客の心の迫ってくる、この映画、見終わった後に、私はとても心が穏やかになった気がする。

こういう映画は映画館で見ていただきたい物だと思う。映像の間合いで、観ているものが会話できるようなリズムがとても心地よかった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?