「ドバイから飛びりし先」 ノンフィクションのようなフィクション

この物語はフィクションであり、実在の人物・団体とはこれぽっちも関係ありません

「結局、ジョージアくんだりまで来なくてもよくなったんだよなあ」

ドバイからフライト3時間ほどでトビリシまで飛んでいるエミレーツの格安航空の機上で、森晋一はひとり呟いた。

そもそもの始まりは、2月第2週にドバイで1週間、コンサル先の顧客企業がドバイの業界展示会にブース出展する支援で滞在予定だったところ、同じ案件で中東ビジネスの提携先としてとある中東のグループと提携の覚書を調印するという話が持ち上がってきていた。その調印をその展示会の週にしようと言っていたのが1月にはいって、やはり2月最終週くらいになりそうだと。

ドバイからシンガポールへ戻りのフライトを確認すると、ちょうど2月9日は旧正月前夜でフライトが激混み、価格が倍になっている。そうか、じゃあ2週間くらいドバイ滞在だと高いし特に観光は何もないから、どこかドバイの近辺の物価の安い国で仕事しながら過ごしてまたドバイに戻ればいいや、と思って行先を探していた。

ドバイから近いところから、イラン、サウジ、オマーン、イエメン、などなどアラビア半島・アラビア湾系、そしてちょっと足を延ばせば、エジプトとかアフリカとか。。。けっこうきな臭いな。落ち着いて、日本時間で仕事ができないな、どうしようか。

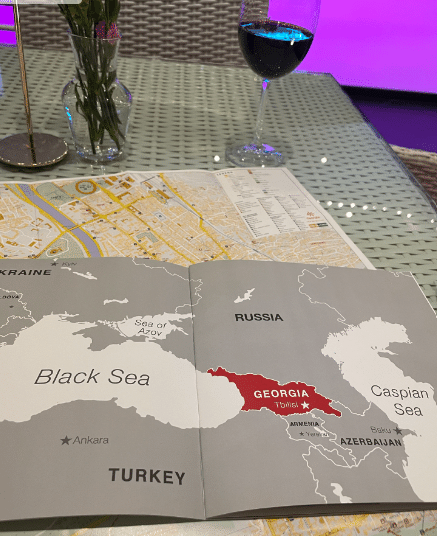

そう思っていたところ見つけたのが、ジョージア。

昔のソ連邦のグルジア共和国、今はジョージアとして知られている。そしてその首都がトビリシ。

ちょっとぐぐると、なにやら、世界のITノマドの間でトビリシが人気上昇中、市内にはおしゃれなカフェもあるとか、情報がでてくる。

それで、ドバイ・トビリシのフライトをみると、たった3時間で、安いのは数万円、ただやばそうな航空会社が多いので、エミレーツ系で8万円か。まあ、許容範囲かなと予約をいれてしまう。

「今年、2024の俺のアクシデンタル・ツーリズム」と、晋一はひとりほくそ笑む。

アクシデンタル・ツーリストとは、本来、観光とかの目的はなかったのが、出張が長引いたり、ハプニングがあって意図せず見知らぬ土地に訪問者として過ごしてしまうこと、と自分で定義していた。行ったことのない新しい国に行ってみるのはいいなと思う。

2週間、トビリシで、5時間時差あるから早起きして、まあアジア時間はPCに向かって普段通り仕事して、昼寝でもしてから、午後の遅い時間ふらふら、そしてナイトライフを美味いといわれるワインでも飲みながら楽しみますかねと想像しては密かにわくわくしていた。だが、仕事もばたばたで、トビリシ滞在の前準備ゼロ、とりあえずフライトと当初2泊だけホテルをいれただけで、当日を迎えてしまう。

* * *

「森さん、彼ら、今週中に覚書結んじゃおうといってきましたよ」顧客先会社の人が言う。な、な、なんと、永久の時が流れるアラブで、物事がスピードアップしてしまったようで、2つ目の仕事が片付いてしまった。2月末の用事が前倒しになってしまって、再度行くことが不要になってしまった。

でも、「トビリシに飛びりし!」、へんな駄洒落を自分でつぶやいて、2週間のジョージア訪問を実行してしまったのは、独立採算の自営業の強みというか緩さか。まあ、朝4時から日本時間で働けばよいでしょとノマドぶって、自分を納得させていた。

ドバイからのフライトで、一応ダウンロードしておいたトビリシ情報に目を通しながら思う。

「こういう情報って、ありすぎるとかえってよくないんだよなあ。感じがいいカフェとか、美味しいレストランとか、他人の意見をなぞって実行してもけっこうむなしいし、やっぱりアクシデンタル・ツーリストはアクシデンタルにいかないとな。まずは空港から市内にいくタクシーの運ちゃんに美味い店とか聞いてみるか」

* * *

空港でBOLTというUBERみたいなサービスで車を呼ぶと、1500円くらいで小綺麗なプリウスが来る。

ゆっくりの英語で意思疎通を試みる。

30歳くらいの運ちゃん、微笑んで、返答なし。

ジョージア語ってたしかかなり独自の言語なんだよな、まあ、20世紀にソ連邦時代が長かったからやっぱり外国語はロシア語なのかな、と思う。その点で、ジョージア語もロシア語もできないと、この国はけっこうハードルは高いなと思った。まあ、運ちゃんよりもっと若い若者はけっこう英語になってきてるでしょとも楽観的に期待してはいた。

実は、期待していた「とっかかり」の情報源はひとつあった。

1月に香港に行った際に、30年来の知己にジョージア行くかもと話すと、その旧友のタミーが言う。

「うちの娘の同級生のお父さんがトビリシ在住10年くらいよ。ホンコンで一度あったけど、フランス人ビジネスマンでいい人よ。紹介するわね」

タミーがおもしろい人と言うと、だいたいそれは当たっていて、おもしろい人に出会える。そんな彼女の人物評価は長年の積み重ねで信頼していた。投資銀行バンカー出身で仕事も早い。酒を飲んだその夜にはWhatsupでグループをたちあげて、そのフランス人フランソア(仮名)から Happy to see you と返事がきていた。

* * *

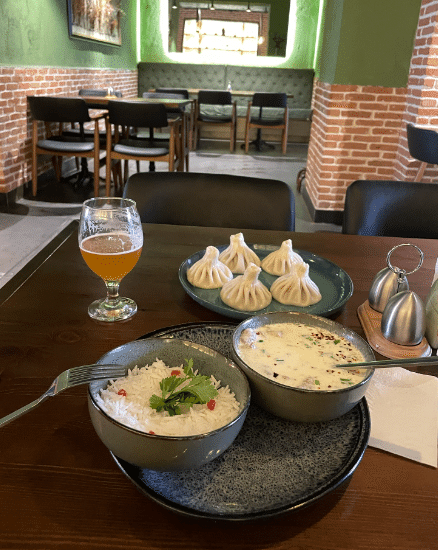

トビリシに夜ついて、翌日、朝4時から11時まで日本の仕事をいくつかオンラインでこなした後、ゆっくり、ジョージア料理屋へひとりで行ってランチをすませた。

シュクメルリ、というニンニクたっぷりの鶏スープが美味いというのは聞いていた。シュクメルリ、宿命ィルリ、と駄洒落脳も働き、これは食べねばならないと頼むと、この小籠包みたいなヒンカリも美味しいよと店のおにいちゃんが英語で言う。じゃあ、それもと頼んだら、ランチなのにえらい量がでてきた。

シュクメルリは、優しい味。松屋が、日本語堪能な駐日ジョージア大使の尽力でシュクレルリを今、松屋で提供しているらしいので、ご興味ある方はぜひ。にんにくたっぷりのミルクベースの鶏シチューという感じ。美味いです。

それで食後にふらふら1時間ほど旧市街を歩いてから、ホテルにもどって仕事の日次処理をちょっとやってから1時間ほど寝る。

起きると、くだんのフランス人から、「では7時にどこそこのバー、The Black Cat Pubで」とメッセージがはいっていた。

* * *

早めについて、クラフトビールを飲んでいると、フランソアがやってきた。

思ったより小柄だったが、年をとって、ひょうひょうしているようで、眼が鋭いな、と晋一は思った。

「ちょっと体調をくずしていたんだが、タミーからの紹介だからね、会わないわけにはいかないよ」と、握手してくる。

ビール2杯と、ちょっとしたチーズのつまみで2時間ほど彼の話を聞けた。

面白い。

あまり、全部をここに書けないが、波乱万丈の人生。

はしょって書くと、フランスで地政学で博士号とったりしてから、米国企業に勤務して中東、アフリカ、ロシアをカバー。その頃、前の奥さんを、ロンドンNY間のTWA機爆破事故で亡くす。いろいろ考えることあって、その後、関わりのあったロシアに単身乗り込んで起業、25年ほどロシアと関わり、ロシア政府のあるつながりのバックアップをうけて、ロシアでいくつかのビジネスを展開して成功させる。その頃知り合った、ロシア系の女性との間に子供を授かり、その子が、晋一の旧知のタミーの娘と香港で同級生だった。

「ロシアはねワイルドなとこだよ。じつはそのバックアップしてくれていたところが今の政権の権力争いで負けて、それで俺も半年ほどロシアの刑務所にいた。なんにも悪いことはしてないが、いろいろでっちあげられてね。でもね、そんなとき、刑務所でね、瞑想してたよ。食事も粗食で健康的で、まあ、十分に耐えられた半年だった。それでロシアは離れた。俺ももう年でね、ここジョージアは8年くらい前にきて、気候が気に入って住むことにした。小さいけど、いくつかビジネスをやっている」と、過去の壮絶な経験をぽつりぽつりと話す。なんとも凄いおっさんに会えたな、と晋一は思う。

作家開高健の「輝ける闇」というベトナム戦争従軍ルポがベースの小説で、ベトナム戦争の本質はなにか、なぜアメリカはあの戦争に関わっていったのかについて、主人公の従軍記者は見聞し考えをめぐらすが、たまたま持って行ったマーク・トウェインの書いた空想小説「アーサー王宮廷のコネチカット・ヤンキー」をよんでいたら、すべての答えがその100年以上前に書かれた小説にあったというくだりがあった。なぜ、アメリカ人がかかわっていったのか、そしてその結末がどうなるか、それがその19世紀の米国の文豪のSF小説に書いてあったというのが、えらく衝撃的で、それで晋一は旅行で新しい国を訪ねるとき、そんな、その国の精神性を深く読み取ったような小説があったらいいなと探したりしていた。

ジョージアについては、この70歳に近い、フランス人のおっさんの語ることがそれだな、と晋一は聞いていて思った。

「ジョージアは、見かけはロシアに近いスラブ系みたいな感じだったりするけど、ロシアとの間に今は雪深いこのコーカサスの山脈があるだろ、それで、ロシア人とは別物の人たちなんだよ。アゼルバイジャンとかのトルコ系とも全然違う。この3百万人くらいの小さな国だが、古くて、独自の文化を持っている国だね」

そんなことを言う。

「最近、1年滞在ビザを提供したりして、ITノマドを呼び込んだりしてると聞きますが」と聞くと、

「この国はね、とりあえず、誰でも来て、入国スタンプ押したら、その日から1年居れるというシンプルなルールにしてるんだよ。それで、ほら、この通りに数軒あるだろ、タイ人がいま沢山きていてマッサージ屋がはやってる。それにね、コロナ前にバーとレストランをやってたんだが、なんとこの国は飲食店の許可とかバーライセンスとか一切いらないんだよ。US500とか払って会社つくってそれでぱっと始められる。それくらい、シンプルなところがある」なんて解説してくれる。

「ロシアとの関係はどうなんですか?以前、軍事衝突があったとも聞きますが」

「まあ、ロシア系が北のほうにすんでる地域があったりするけど、ロシアとはうまくやってるね。ロシアは1億5千万人もいる大国だからね、彼らと争っちゃいけない。ある了解のもと、それを前提にやってれば、いま起こっているあんなことにはならないんだよ」と私見を言う。

「この国、来る前は写真で中世ヨーロッパ的な街並みのばかり見てたせいかそういうイメージだったけど、まだ半日ですけど、けっこう旧ソビエト連邦、旧社会主義と言う感じの建物が多いですね」と言うと、

「そうそう、よく見てるね。そうなんだよ。けっこうソ連時代の建物が残っている。それらはアグリーだよね。でもね、ここは19世紀とかに、隣のアゼルバイジャンのオイルの富が流れ込んで都市計画が進んだり、ロシアの実力者がより暖かい場所として別荘を建てたりと、その頃19世紀の建物はなかなかいいよ」

パブを離れて、坂をくだりながら晋一は最後の質問をする。

「そうだ、これ聞こうとおもっていた質問です。フランス人として、ジョージアワインはどうですか?」

にやっと笑って言う。

「あの甕にいれてつくるワインはだめだね。とても飲めない。でもね、最近ちゃんとしたワインもでてきている。 Orgo っていう名前だったかな、あれけっこう美味いよ」

それで、風邪気味で薬飲んでいるのでというフランソアとは別れた。握手が、がっちり、力強かった。

坂の多いトビリシの夜の街を30分ほど宿まで戻りながら、晋一は、聞けたことをいろいろと反芻していた。そして思った。

「トビリシ、ジョージア。けっこう面白いんじゃね」 ■

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?