1ステップで激変!資料のBefore_After~図解の型 ver.~📝

こんにちは、Rubatoで資料作成の添削スタッフをしている近藤です。

私は「戦略的プレゼン資料作成2日間集中講座」で受講生の方が宿題で作られたプレゼン資料を添削しています。

みなさんは「わかりやすい資料ってどうやって作ればいいんだろう・・・」と悩まれたことはありませんか?

読み手に伝わりやすい資料を作るために役立つのが「図解」です。文字で説明するだけでなく、図解で表現することで「読み手が見た瞬間に内容を把握できる」「感覚的に論理を理解できる」のです。

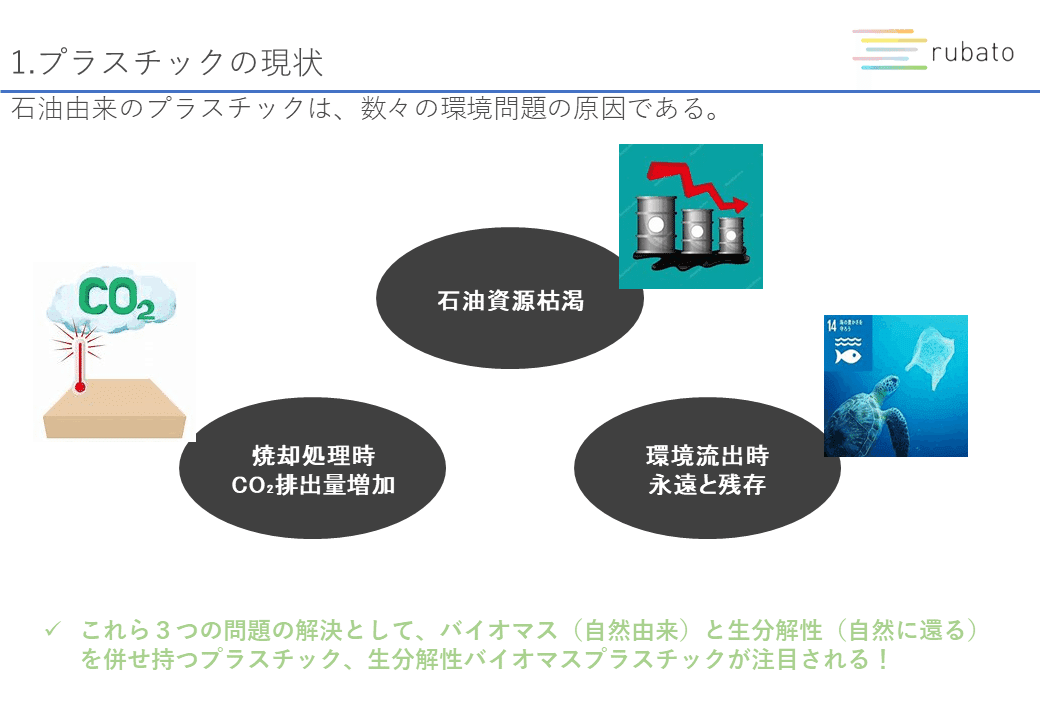

今回は、「図解の型」をメインテーマとして、環境問題にもなっている「プラスチックの現状」についてのスライドを添削してみます。

まずこちらが今回のBeforeスライドです。

×NGポイント

メッセージとそれを説明する要素の関係が分かりづらい

まずは、今回のメインテーマである「図解の型」だけ修正してみましょう。

今回のメインテーマである「図解の型」ですが、図解には基本となる6つの「型」があります。

基本の型については、ルバート代表の松上が説明している記事がございますので、まずはお読みいただくことをおすすめします(3分程で読めます)

\ひと目で内容を把握でき、直感的に理解できる!/

▼伝わる「図解」の大原則(1)

今回の例では「石油由来のプラスチック」が「石油資源枯渇」「焼却時のCO2排出量増加」「環境流出時に永遠と残存」といった環境問題の原因であることを伝えたいので、1つの原因が時間とともに複数の結果につながる関係を表す「拡散型」を使用します。

原因や結果の要素は重要な情報ですので、長方形の図形を使い、読み取りやすくします。

上部に原因となる「プラスチックが抱える環境問題」、そして時間の経過を表す三角形の図形(目立たないように色はグレーで塗りましょう)、その下に3つの結果「石油資源枯渇」「焼却時のCO2排出量増加」「環境流出時に永遠と残存」を左右均等に並べます。この時、図形のサイズや位置を揃えることで、まわりに適度な余白ができ、それぞれの情報が見やすくなります。

さらに、いくつかの修正を加えてみましょう。

◎改善ポイント

1. 一番上の図形を濃い色、下の3つの図形を薄い色で塗ることにより、読み手の視線を上から下にスムーズに誘導できます。(人は濃い色をまず見る習性があります)そして、濃い色で塗る場合はテキストは白色で、薄い色で塗る場合はテキストを黒色にすると見やすくなります。

同じページ内で画像を使用する場合は、イラストもしくは写真のどちらか一方に統一すると良いでしょう。

2. 結果となる項目について、詳細説明を加えることで一人歩きする資料になります。箇条書きを使い、強調したい部分のテキストの色を変えることで、大事な部分を簡潔に伝えることができます。また読み手は強調部分だけを理解すれば良いので、読み手の負担が軽減できます。

3. ページで伝えたいメッセージと図解で表す内容は対応させましょう。

(メッセージとはBeforeスライドの「石油由来のプラスチックは、数々の環境問題の原因である。」の箇所です)

メッセージについて詳しく図解し、図解した説明内容を要約するとメッセージになるという関係であることが大切です。

今回の例では、「資源の枯渇」「焼却時のCO2増加」「半永続的に残存」という3つの結果についてもメッセージに入れ、図形には番号を振ります。また、「生分解性バイオマスプラスチックへの関心が高まっている」という結論は、薄い色で塗りつぶした長方形の図形を使い、ページの下部に添えます。

まとめ

今回の『資料作成Before→After』テーマ

「図解の型」

いかがでしたでしょうか。図解の型を使用することで伝えたい情報の関係性が明確になり、内容がぐっと分かりやすくなります。

「人を動かす」資料を作成するために図解は必要不可欠な表現方法です。ぜひ自分が過去に作った資料を見て、今回解説したポイントを参考に図解で表現できているか確認してみてください。

Afterスライド2のような分かりやすい資料を簡単に作れるようになりたい!という方は、「戦略的プレゼン資料作成2日間集中講座」がお勧めです。週末にたった2日間受講するだけで、翌日からの資料づくりが劇的に変わると好評です!

「分かりやすい資料」を作るための「型」を知り、ツールを使いこなして作業時間を短縮する。「質と量」の両方を改善することで、「考える時間」を生み出すためのコツをお教えします。実際にみんなで手を動かして問題を解いてみる時間も設けていますので、翌日から即仕事に生かせるスキルを身に着けることができます。

皆さんも「人を動かす資料の大原則」を学んでみませんか?

* * *

【直近のRubatoの資料作成講座】

■7月2日/7月23日開催

■8月5日/8月26日開催

■9月3日/9月24日開催

【Rubatoの書籍】

【過去のnote一覧】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?