モチベーションを高める理論 Part 2

今回は心理学の分野です。

皆さん、原因帰属理論を知っていますか?

Weiner(1972)によると、自分が経験した結果に対して、その原因をどのように考えるかという原因認知のあり方がその後の動機づけを決定すると考えが原因帰属理論といいます。

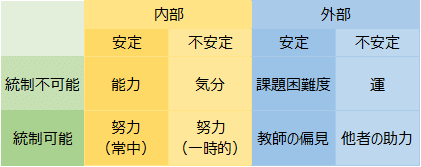

Weiner(1979)による原因帰属理論は下記の表がわかりやすくなっています。

安定性の次元は期待の変化に影響を与え、統制の位置は感情の変化に影響を与えると考えられているんです。

成功したときには、原因を内的安定要因である自分の能力や一生懸命努力したからだと考えると誇りを感じ、次もうまくいくという期待から動機づけが高まります。

逆に、失敗を内的安定要因である能力不足と考えると、羞恥心や次も失敗するかもしれないという気持ちが生じ、動機づけが低下してしまいます。

失敗したときは、運が悪かったとか努力が足りなかったと考えておけば動機づけは低下しないといえます(杉原,2008)。

一般に、成功の場合は能力や努力(内的要因)に帰属し、失敗は課題の困難さや運(外的要因)に帰属しやすい傾向(自己防衛帰属)があることが報告されている(Snyder et al,1976)。

ですが、努力が実らず、失敗し他に帰属するような要因がない時、特に恥を感じやすく、自分は能力が無いと思うケースが多いです。

そのような場合、

・自尊心を守るため、あえて難しい課題をやろうとしないこと

・わからなくても助けを求めようとしないこと

・今すべきことを先に延ばしてしまうこと

・あらかじめ言い訳(障害)をし、自身にハンデを課すセルフ・ハンディキャッピング

などが有効です。(伊藤,2010)

スポーツに対して

好意的態度(運動好き)を示す者は

成功の原因を能力、努力に帰属することが多く

非好意的態度(運動ぎらい)を示す者は

成功の原因を運に、失敗の原因を能力に帰属することが多い

ことも結果が出ています。

伊藤(1983)は、試合という競争場面に合うよう課題の困難度要因を相手チームとし、要因にチー ムを加えて、大学生男子 69 名を対象にバレーボールの試合の勝敗の原因帰属パターンを調査しました。

その結果、

勝利の原因を...

チームや本人の努力に帰属する者ほど期待は高く、相手チームが強かったと認知する者ほど期待は低くなる。

敗北の原因を...

運要因に帰属するほど期待は低減されず、能力に帰属するほど期待が低下する。

と報告されています。

これらの結果は、Weinerの報告を裏付けるものとなっています。

ただし,原因帰属の傾向については男女差や年齢による年齢的変化があるので性差、年齢を考慮する必要があるのです。

まとめ

原因帰属理論を使い動機づけを高めるには...

成功した時は自分の能力を全力で褒めましょう。

失敗したら、運がなかったからしょうがない、努力が足らなかったんだから頑張ろうと考え、自分の力不足を受け止めすぎないようにしましょう。

※振り返りを行い問題点を洗い出した上で

もし、能力でバチボコに負けた場合は逃げ道の考え方で開き直りを早くしましょう。

今週も読んで下さり、ありがとうございました。

また、来週お楽しみに!

~参考文献~

・伊藤崇達(2010)学びを支えているやる気. 伊藤崇達(編)やる気を育む心 理学(改訂版). 北樹出版: 48-76.

・伊藤豊彦(1983)勝敗の原因帰属に関する研究. スポーツ心理学研究 9: 21-25.

・Snyder, M. L., Stephan, W. G. and Rosenfield, D.(1976)Emotion and attribution. Journal of Personality and Social Psycology 33(4): 435-441.

・杉原隆(2008)運動指導の心理学-運動学習とモチベーションからの接近-(新版). 大修館書店.

・Weiner, B.(1972)Theories of motivation: From mechanism to cognition. Markham.

・Weiner, B.(1979)A theory of motivation for some classroom experiences. Journal of Educational

サポート頂けたら幸いです!皆さまのサポートは更なる質の高い研究を生み出すため、研究費に充てさせて頂きます。研究費ですので、ある程度溜まってから使う所存です。その際は、こちらまたは、Twitterにてご報告いたします!