軍儀のルールを考察して駒を自作してみる?

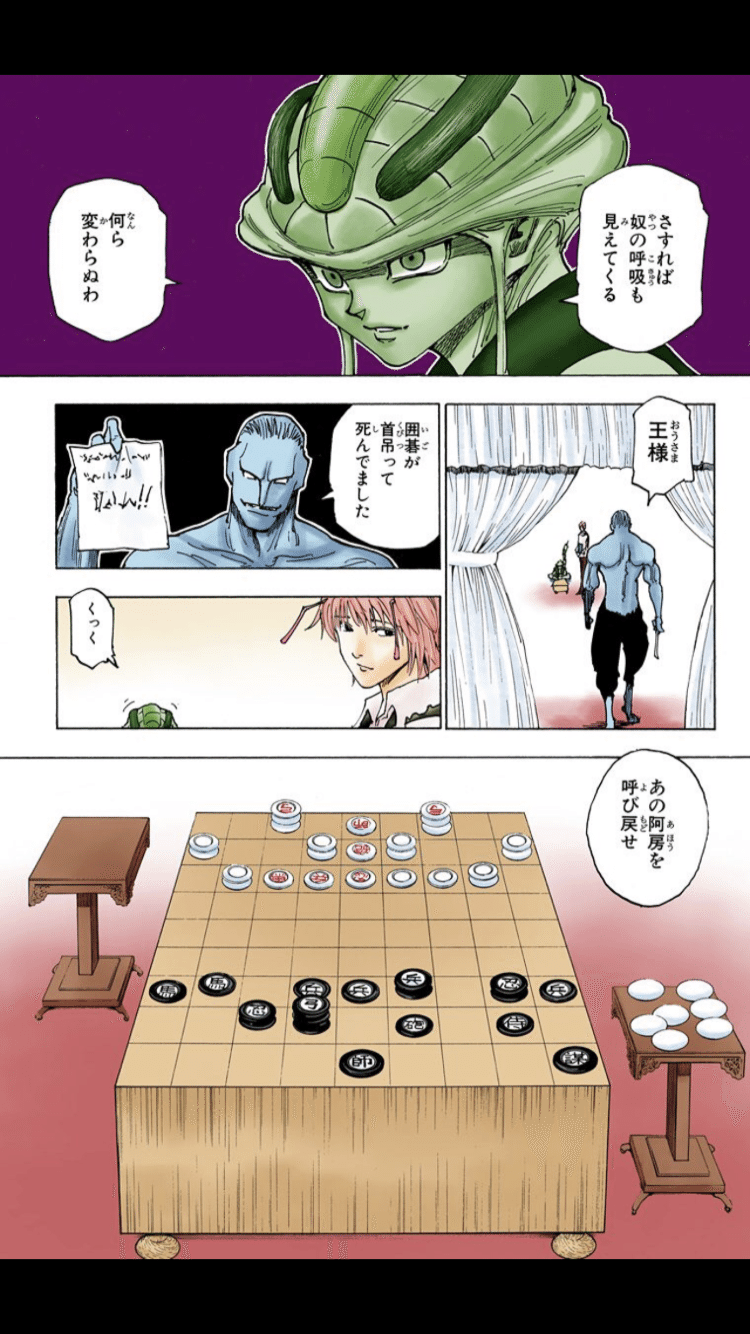

こんにちは。漫画HUNTER×HUNTERに登場する「軍儀」、ご存知でしょうか?

キメラアント編ではストーリーのキモになる、作中では囲碁や将棋と同等の扱いを受けている作者冨樫先生オリジナルのボードゲームです。

この記事では、あくまで原作での描写に基づいて、作中で結局明かされなかったルールの詳細について考察していきたいと思います。

※なんと初登場から10年以上の時を経て製品化が決定しました。

発売は2022年末、ルールは複数あり作成中とのことですが、こちらにも注目です。

トップの画像、こちらはネットの拾い物ですが、アニメ版HUNTER×HUNTER(2期)のキメラアント編 DVD/BD全巻購入応募特典のおまけとして付いてきた、冨樫先生公認(?)の軍儀の駒・盤セットです。

ネット上には他にも例えばこちらに軍儀のルール考察↓

があり、また2012年に同ページをソースとした英語での紹介がこちらにあります

が、作者公認のおまけが配布されたのが2014年なので、この公式?の駒構成に基づいた考察は殆ど無いようです。

よってこの記事では主にこの公式のおまけに基づいて考察を行います。

まず、概要と他のボードゲームとの比較から。

作中の初出シーンでプフから紹介があったように、他の盤戯と比べた時の軍儀の最大の特徴は「駒の初期配置が自由、そして3枚まで重ねることが可能で立体的視点が必要になる」ことだそうです。実際に、将棋や囲碁等が分類される通称、二人零和有限確定完全情報ゲーム(https://ja.m.wikipedia.org/wiki/二人零和有限確定完全情報ゲーム)では、あくまで平面上、二次元での戦いが全てです。例外としては例えば映画スタートレックにも登場する3Dチェスがありますが、8x8x8の特殊な立体盤を用意するハードルがかなり高いためこともありあまり普及していないようです。また、よほど空間認識に長けた人でなければ高さ1-8の要素も考慮したチェスというのはなかなかに困難な物なのではないでしょうか(僕はやった経験はありませんが、実際に駒の動きを把握するだけでもかなりしんどそうです)。

<現代の他の代表的なボードゲームと比較>

・軍儀:盤面9x9=81マス、高さ1-3、座標は9x9x3=273箇所

駒14種25個 (帥1、大1、中1、小2、謀1、砲1、筒1、砦2、侍2、忍2、弓2、馬2、槍3、兵4)、持駒有り(初期配置で打たなかった駒)

・チェス:盤面8x8=64マス、駒6種16個 (King1, Queen1, Rook2, Bishop2, Knight2, Pawn8)、成駒有り(Pawnのみpromotion)、持駒無し

・チャンチー(中国象棋):盤面の座標9x10=90箇所(線と線の交点)、駒7種16個 (帥/将1、仕/士2、相/象2、馬2、車2、炮2、兵/卒5)、成駒有り(兵/卒のみ)、持駒無し

・チャンギ(朝鮮将棋):盤面の座標9x10=90箇所(線と線の交点)、駒7種16個 (楚/漢1、士2、象2、馬2、車2、包2、兵/卒5)、成駒無し、持駒無し

・マークルック(タイ):盤面8x8=64マス、駒6種16個 (クーン(君)1, メット(種)1, ルーア(船)2, コーン(根)2, マー(馬)2, ビア(貝)8)、成駒有り(ビアのみ)、持駒無し

・本将棋:盤面9x9=81マス、駒8種20個 (王将/玉将1、飛車1、角行1、金将2、銀将2、桂馬2、香車2、歩兵9)、成駒有り(王将/玉将、金将以外)、持駒有り

・中将棋:盤面12x12=144マス、駒21種46個 (王将/玉将1、獅子1、奔王1、龍王2、龍馬2、飛車2、角行2、堅行2、横行2、酔象1、麒麟1、鳳凰1、金将2、銀将2、銅将2、盲虎2、猛豹2、反車2、香車2、仲人2、歩兵12、成駒有り(王将/玉将、獅子、奔王以外)、持駒無し

・囲碁:19x19 (19路盤)、361目、駒1種(碁石)

碁は他のものと全然違うので以後は除いて考えますが、軍儀を他の将棋類と比べた時、駒の種類が多いということは分かります。ちなみに軍儀の14種の駒のうち「槍」は作中ではコムギやメルエムのセルフ中には登場しましたが、盤上の駒としての描写はありませんでした。DVD/BDのおまけで駒としては公式初出となったわけです。(しかも、3枚!)

さて、実際のルールを考察・類推する前に、まず他にも作中や件のおまけから分かっていることからまとめてみます。

・盤面は本将棋と同じ9x9の81マス。

「高さ」の要素がありますが、二次元の広さだけをみると上で紹介した本将棋と同じ、チェスやシャンチーともあまり変わらないことが分かります。よって、駒の強さはあくまでもこれらのゲームとあまり変わらないのではないでしょうか?

将棋には古代将棋として中将棋・大将棋・天竺大将棋や、変則ものとして広将棋などがあります。こうした将棋では大きな盤面(中将棋12x12, 大将棋15x15)を使用しますがその分、獅子や火鬼のような非常に強力な駒が出現します。同様に、チェスのバリアントのうちCapablanca chessやGrand chess等のオリジナル版より大きい盤面を使用するものでは、その分強力な駒(マーシャル:ナイト+ルークの動き など)が出現します。

よって、盤面の広さは、ゲームバランスを考えると駒の強さとリンクさせるべきと考えられます。そのため、高さという要素をどう考慮するかにもよりますが、軍儀に登場する駒もあくまで本将棋・チェス・シャンチーと同等クラスにすべき、となるでしょう。

ちなみにマークルックや平安将棋など、盤面サイズが他の将棋類と同じくらいなものの、大駒(例:飛車・角行)が少ないゲームでは、激しさが減ってゆったりとした進行になりますが、やはり引き分けが多くなってしまうそうです。

・駒の初期配置は自由、余りの駒は後から打てる

これはかなり大きなルールです。現行の将棋類ゲームのうち、初期配置に幅を持たせられるのは朝鮮半島のチャンギ(象と馬、もしくは北朝鮮ルールでは車との位置が入れ換えられます)のみです。基本的に初期配置は先人たちがゲーム性などを考え抜いた末のものであるため、皆さんも将棋やチェスの初期配置には特に疑問を抱いたことはあまり無いことかと思います。

作中の描写をみる限り、初期配置は白(先手)から一手で一個ずつ自陣内(3段)に駒を打つところからスタートし、どちらかが「済み」を宣言すると本対局の開始となるようです。なお初期配置による不公平要素を除くためには、初期配置の時点で「チェック(王手)」をかける事は不可、等のルールはあって然るべきでしょうか。また、2chスレで言われていたように、やはり初期配置の初手は白・黒(後手)共に「帥」からでしょうか。

作中では一部の駒を持駒として扱い「新(アラタ)」として打っているところ、また盤面の大きさ(9x9)に関して比較的駒数が多い(黒白それぞれ25枚)ことを考えると、「新」で打てるのは初期配置で使用しなかった駒であると考えて良さそうです。先手/後手の駒の色が違いますから、本将棋のように取った駒を使えるといったルールではないと思われます。

・棋譜は縦→横→高さ、白から見て左下が基準

作中ではコムギが全盲のため読み駒で対局が進みます。軍儀の棋譜ですが、三次元の座標を縦→横→高さの順で読む(記す)ようです。白(先手)から見て一番左下のマスを1-1とするので、黒(後手)から見て一番左下のマスが9-9となります(下図・右)。これに高さの要素(駒を重ねていない状態が1、駒を重ねると枚数に応じて高さ2、3となる)を加えて、▲7-1-2砦、△9-9-1帥などと表現するようです。

ちなみに、軍儀の縦→横の読み方は将棋やチェスと逆になります。

将棋ではマスの縦一列(横の座標)を「筋」、横一列(縦の座標)を「段」と呼び、棋譜の読み方は筋→段(横→縦)、先手から見て右上が1-1(1一)となります。なお将棋連盟公式では全てアラビア数字で記載する方法で統一しているようです(https://www.shogi.or.jp/faq/kihuhyouki.html)。

チェス(代数式)ではマスの縦一列(横の座標)を「File (column)」(ファイル、縦線や縦に長いもののイメージ)呼びアルファベット(a~h)表記、横一列(縦の座標)を「Rank (row)」(段、横線のイメージ)といい数字(1~8)表記、棋譜はFile→Rank(横→縦)の順で表します。先手(白)から見て左下を基準とし、a1とします。

上で紹介した英語のページでは、高さの座標を「層 (Titer)」と表して、軍儀の読み駒を段ー筋ー層 (Rank - File - Titer)と表現しているので、以後こちらを使わせてもらう事とします。厳密には、Titerには濃度や強さと言った意味が強いので、空間的な「高さ」という意味からは少し遠い気がします(それは原語の「層」にも言えますが)。軍儀の棋譜の表記法(案)も下のPDFにまとめてあります。

・「詰み」か「投了」で試合終了

すごく基本的なところですが、一応整理しておきます。原作での描写を考えても、間違いなく「帥」の駒こそが王・キングであり、この駒が敵駒に取られる事が確定、いわゆる「詰み」となった時点で負けでしょう。これはキメラアント編後半で舞台となる「東ゴルトー共和国」の実質的な統治者(だった人)が「ディーゴ総帥」である事とも合致します。帥が一番偉いんです。また、メルエムが盤面の数手先を読んで負けを宣言するシーンもあるため、「投了」もあるものと考えられます。

作中のコムギの発言で「国の代表に選ばれるためにはトーナメント戦で優勝せねばなりません つまり一度も負けることは許されないのです」「軍儀王 一度負ければ ただの人」という軍儀界の厳しさを物語るセリフがあります。ここから類推すると、例えばチェス(引き分けが多く、かつ後手が不利)の国際大会のように後手のディスアドバンテージを考慮してトーナメント戦でも同じ相手と複数番勝負、後手番はステイルメイト(同じ盤面が何度も登場すること)からの引き分けを狙うような試合運びを取る、という文化は無さそう?です。よって、一番勝負で勝敗をつけやすくするためにもステイルメイトはチェスのように引き分けではなく、負けとなるのではないでしょうか?

ちなみに、本将棋は他の将棋・チェス類ゲームに比べて極端に引き分けが少ないことで知られており、やはり持駒制度(ゲームが進行しても駒の総数が減らない)は勝敗の決定(詰め)に強力なようです。

・駒の裏面は無し

ゲームデザインに関しては、駒はシャンチー、盤は将棋(そのまま)という印象を受けます。シャンチーの駒は丸く、表面に紅か黒で漢字が書いてありこれで敵味方を区別します。軍儀の駒に関しても、丸い駒の裏面と横が白もしくは黒で塗り分けられ、表面に白地に黒で漢字が書いてあることを考えると、将棋のように成りで裏返し、相手の駒を再利用、と言ったルールは無さそうですね。また、重ねやすいように表面の漢字の部分は凹んでおり、裏面は逆に少し膨らみを帯びているのが作中でも表現されています。

・さて、軍儀の駒の動きと能力は?

この項の内容関しては、あくまで大部分に私の類推が入っていることをご容赦下さい。

まず、おまけについてきた駒構成のおさらいから。なお、作中で読みや正式名称が出てこなかった駒に関しては私の類推で、?マークをつけています。

・帥(スイ) 黒白1枚ずつ

・謀(?参謀、サンボウ) 黒白1枚ずつ

・大(大将、タイショウ) 黒白1枚ずつ

・中(中将、チュウジョウ) 黒白1枚ずつ

・小(小将 ※作中では少将と表記ブレ、ショウショウ) 黒白2枚ずつ

・砲(オオヅツ) 黒白1枚ずつ

・筒(ツツ) 黒白1枚ずつ

・砦(トリデ) 黒白2枚ずつ

・侍(サムライ) 黒白2枚ずつ

・忍(シノビ) 黒白2枚ずつ

・弓(ユミ) 黒白2枚ずつ

・馬(騎馬、キバ) 黒白2枚ずつ

・槍(?ヤリ) 黒白3枚ずつ

・兵(ヒョウ) 黒白4枚ずつ

・帥

ひとつずつ考察していきましょう。まず全軍の王である「帥」に関しては、他の将棋類ゲームと同様に全方向1マスというオーソドックスな動きで良さそうです。また、以前2chで有志が作製した軍儀を再現したアプリ(「槍」のいなかった時代)では、帥が味方駒を踏み台にしてどんどん逃げられるので全く詰められない、という事態が頻発していました。よって、少なくともチェック(王手)されている時は帥は層の移動が出来ない、等の制限くらいはあった方が良さそうです。また、「一部の駒を除いて、1層の駒は3層の駒を取れない」というルールを想定した場合に、帥を3層に置いておく(=王手を極力防ぐ)という戦法が考えられますが、その場合もこの王手時の層移動制限ルールがあった場合は、帥の周りに足場を用意しておく、もしくは王手の危険が増す前に1層に降りておく、等の巧みな戦略が求められゲーム性が増しそうです。

・謀

「謀」に関しては、作中で駒の描写はありますが少なくとも読み駒中で動かした形跡はありません。名称からは「帥」に次ぐ何かの能力を持っていると考えられます。真っ先に思い付くのは中将棋の酔象(成ると太子、王の代わりになります)ですが、駒の裏面がないので成りを再現できませんね。かと言って最初から2王だとまともに勝負が着かないでしょう。ということで、2chで提案されていた、「謀は帥と一手で場所を交換できる」チェスのキャスリングのような能力が丁度良さそうです。また、キャスリング自体にも使用できる場面にはかなり制限がありますし、そして仮に冨樫先生がこういう能力を考えたとすると、念能力よろしく「いくつかの満たさなければならない条件」がありそうです。仮ですが、次の条件を考えてみました。なお、「謀」の動き自体は帥と同じく全方向1マスを想定しています。

(1) 帥と謀が同じ層にいる (2) 謀の上に他の駒がない (3) 帥と謀に利いている敵駒がない (4) 帥と謀が同じ筋か段にいる (5) 一手前に帥・謀交換を行なっていない

まず、「他の駒に乗られた駒」にはプレーヤーはアクセス不可であると考えられるので、謀と位置交換をしたい場合も謀がそういう状況では不可というルールを入れました。その考えで行くと、「帥」の上に他の駒が乗った場合は一発負けでしょう。「謀」だけでなくゲームの基本的なルールとして、相手の「帥」以外の駒に対しては、取るか乗るかを選択でき、乗った場合は層補正を獲得できるもののそのまま動いた場合は敵駒が復活、また、敵駒に乗るを選択した場合も、後から一手を使用して真下の敵駒を取る事ができる、というルールが良さそうです。なお(3)(4)(5)に関しては、ルールの多用によって詰みが不可になる可能性を減らすための縛りとして考えました。

作中では謀が読み駒で登場しませんが、もしかすると謀との位置交換は読み駒上は帥の移動扱いだからかもしれません、と妄想。たしかにこの能力を持つことを想定すると、謀を積極的に動かして守りや攻めに活かす意味はあまりなく、作中のように、帥との良い位置関係を取りつつ端っこに隠れさせる戦法になるでしょう(図)。

・大/中/小

次に、「大」「中」「小」を考えます。これらは階級が異なるものの将官たちということでまず間違いなく大駒扱いでしょう。階級ランクに応じてシンプルに動きを考えると、クイーン(大)/飛車or龍王(中)/角行or龍馬(小)なのですが、作中では「中中将」という戦略が登場します(図)。

大将がクイーン(中将棋の奔王)、中将が飛車or龍王だとすると、中将って大将の下位互換じゃね?となるわけですが、これだと先ほどの中中将にも何で大将使わないの?という疑問が湧いてしまいます。

よって、中将は大将の下位互換ではないユニークな駒という推定が導かれます。このため、以下のような動きを考えました。

大将→龍王の動き (縦横自由、斜め1マス)

中将→龍馬の動き (縦横1マス、斜め自由)

小将→飛車?

小将も大駒であると想定すると、中将は少なくとも角行や飛車よりもワンランク上の駒で、かつ、ユニークな動きということで、龍馬を当てはめました。小将のみ2枚ですが、これはチェスのルークやシャンチーの車などと同じように、ゲームの攻防を激しくしてくれる駒です。

・忍/侍

他と比べて少し異質な、妙に和風な駒です。忍に関しては作中に動きが出ています。移動可能方向は金将と同じなようです(図)。

2層以上で動きの射程+1といった感じでしょうか。となると、対となる「侍」には銀将くらいの動きが想定されます。(中将棋・大将棋に出てくる銅将や鐵将の動きだとただの金将の下位互換になってしまうので)

・砲/筒/弓

軍儀の駒デザインがシャンチーと酷似していることを考えると、「砲」はシャンチーの炮/砲と同じ動きと考えられます。具体的には縦横に自由、ただし敵駒を取るときは他の駒を1つ乗り越えなければいけない、という少し特殊な動きです。なお、シャンチーでは炮の強さ・価値は車(飛車・ルークと同じ動き)より弱く、馬(いわゆる八方桂、ナイトの動き)よりほんの少し強いとされているそうです(https://en.m.wikipedia.org/wiki/Xiangqi)。

筒(ツツ)に関しては作中でもこれといった描写はありませんでしたが、砲(オオヅツ)より強さが1ランク落ちると想定すると、「筒」は砲のナナメ版(ナナメに自由、ただし敵駒を取るときは他の駒を1つ乗り越えなければならない)くらいが妥当そうです。

弓に関しては、作中で「弓を地駒に据え」という言葉が出てきます。「地駒」という表現が自陣側にある守り駒の事なのか、もしくは下敷きになっている駒の事なのかは定かではありませんが、いずれにせよ弓の弱点を他の駒でカバーする、もしくは他の駒の弱点を弓でカバーする戦略が想定されます。弓自体に関して言えば、特に砲/筒のような火器に比べても近接的な戦闘に弱い印象があるため、ひとまず動きを考えました(下記に添付のルールブック参照)。

高さを調節する事で利きを変化させて敵駒の牽制をする事が可能、ただしそれだけだと扱いにくすぎて死に駒となる事が多いため、近接(移動のみ)も可能としました。

なお飛び道具系の駒(砲/筒/弓)に関しては、1層から3層に一気に強襲できる能力を付けても良さそうです。

・馬

敵陣で成ることができないことを考えると、「馬」の動きはチェスのナイト、いわゆる八方桂でしょうか。

・兵/槍

上でも紹介していますが、だいたい将棋類ゲームでは全駒中30-50%はいわゆる「雑兵」です。全駒25枚中に兵は4枚ずつ、槍は3枚ずつとのことなので、これら合わせて7枚 (28%)が軍儀でいう雑兵ということなのでしょう。「兵」は将棋の歩と同じく前方正面1マス、「槍」は前方正面と後方1マスずつ、どちらも2層以上で射程+1くらいでしょうか。その場合、前にしか進めない「兵」は何かしらの成りがあるべきでしょう。駒の裏面がないことを考えると、将棋やマークルックのような成り方は使えません。またシャンチーやチャンギのように敵の王が必ずしも敵陣内に残っているとは限られないため、やはりチェスのように、「兵」が最深段に到達した際は「昇格(プロモーション)」し、すでに取られている駒のうち「兵」以外と交換できる、となるでしょうか。

・砦

よく分からない駒です。作中でもほとんど登場しません。上の兵/槍の項で書いたように軍儀の駒構成における雑兵率が低いため、非戦闘用の補助的な駒でも良さそうという印象です。

「新(アラタ)」はおそらく初期配置時と同様に自陣内に新たな駒を打つルールと考えられますが、特に「忍」や「侍」といった将棋の終盤ではキモになるような駒も自陣内に打って少しずつ攻め上がるようではスピード感がありません。従って、「砦」は新できる範囲を増やす(自陣内に加えて、自分の砦がいる段まで新できる)効果を持つ、とすると中盤・終盤にスピード感が出る気がします。ただ、急すぎる展開を防ぐために砦自体の動きは前後左右1マスくらいの地味さ、そして敵駒に取られない代わりに敵駒を取る・敵駒に乗ることは不可、といった縛りをつけておけば終盤まで活きそうです。(敵駒にやられる設定だとまず間違いなく序盤に狙われるでしょう)また、盤外に除くことはできないものの、他の駒の下敷きとなった砦はその間は能力を失う、というルールがあれば敵の砦への対策となります。

なお将棋類ゲームでは一般的に、(駒切れ状態以外で)詰めまでの手数が増えるほど先手/後手の勝率が均衡するようです。終盤の詰めにまで持ち駒を温存できるのであれば、チェスで問題となっているような終盤に出涸らしで後手は毎回引き分け狙い、のような戦法は見なくてすみますね(もちろん、チェス愛好家としては一意的にこれを批判する気はございませんが)。

・まとめ(PDF)

以上の内容をまとめて、PDFを作成しました。

・駒を自作してみる

最後に、実際にルールを考えてもやらなきゃ意味がありません。あとルールは暫定版なので、やはりプレイしていく中でこのルール変えた方が良いのでは...?という考えが色々出てきそうです。上にも書いたように、軍儀盤は9x9で将棋盤が流用できるので、将棋盤を使えばカンタンです(厳密には将棋盤は縦横比が10:9くらいになっているので、円形駒の軍儀にピッタリな正方形マスというわけではありません)。

ということで、最低限の費用で軍儀駒を作る方法を考えてみました。

工作具が揃っているようであれば碁石を削る、もしくはDIYショップで売っているような木から切り出す 等で作れそうですが、今回は最低限の費用と設備ということで、以下を使うことにします↓

https://www.amazon.co.jp/木製スライス-天然木-木片-DIYの工芸品のためのディスクをスライス-50個入り/dp/B07PGMFB1P

丁度50個入り。大きさは直径3cm。安い! もしくは、こちら↓

https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B08DCJXJD3/ref=sspa_mw_detail_2?ie=UTF8&psc=1

要するに「木 ディスク」ような感じで検索すれば出てくる、円盤状に切り出してある木製の小物のアクセサリー用品です。これに、パワポで作った駒名(以下)を貼って完成です。

また、シャンチーの駒と似ている事から、ペットボトルのフタから自作する方法もありそうです。参考はこちら↓

ただし実際にやってみると分かりますが、一般的なペットボトルのフタ単体は積み上げにあまり適していない形状なので、少し不向きかもしれません。

なお一応、件のDVD/BD購入特典のおまけの公式軍儀セットもたまーにヤフオクやメルカリに出ています。公式はもう軍儀グッズを作る気ないのかな?残念・・・ではなく、2022年末に発売されるそうです!!(即効で予約枠が売り切れてしまったため、私は予約できませんでした…)

今後の動きに要注目です!!

https://store.universal-music.co.jp/s/hunter-gungi/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?