台湾少年工の同窓会から寄贈された台湾亭に出向く

神奈川県大和市下草柳にある「ふれあいの森」の片隅に朱色のモニュメントのようなものがあります。近くにある説明文には次のような文言が記されています。

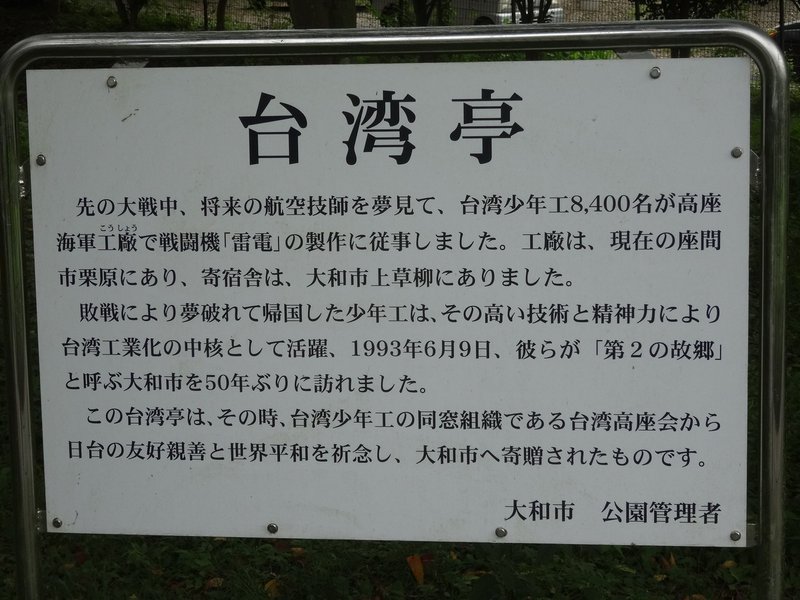

「第二次世界大戦中、将来の航空技師を夢見て、台湾少年工8,400名が高座海軍工廠で戦闘機「雷電」の製作に従事しました。工廠は、現在の座間市栗原にあり、寄宿舎は、大和市上草柳にありました。敗戦により夢破れて帰国した少年工は、その高い技術と精神力により台湾工業化の中核として活躍、1993年6月9日、彼らが「第2の故郷」と呼ぶ大和市を50年ぶりに訪れました。この台湾亭は、その時、台湾少年工の同窓組織である台湾高座会から日台の友好親善と世界平和を祈念し、大和市へ寄贈されたものです。」

寄贈されたのは1997年10月とのことです。

台湾亭の柱には漢詩が書かれており、その訳もありました。

台湾亭はコンクリート製の六角形をしており、高さは基壇部を含めると約10mあります。六本の柱は朱色、屋根瓦は濃緑色、写真を取り忘れましたが、中に入るとまわりには山水や花鳥の画が飾られています。また、正面には台湾の形をしたオブジェも見受けられます。

「ふれあいの森」という通り、本当に森の中で、この台湾亭はその中でも人目のつきにくい場所にあるのがやや残念でした。

私は大和市に生まれ育ったのですが、台湾少年工の話はこれまで聞いたことがありませんでした。その後、数少ない資料をいろいろ読みましたが、下記の本がとてもわかりやすかったです。

本書には李登輝氏による、次のような推薦文があります。

「戦後の歴史は勝者が作ったものであり、勝者に都合のいいものである

ことを、台湾人は命がけで知ったという。私が本書を多くの日本人に

勧めるのは、そこにも理由がある」

台湾少年工は1943年から、戦局悪化に伴う日本の労働力不足を補うため、優秀な子どもたちが集められたそうです。彼らは温暖な台湾と比較すると寒いこの大和市に新設された高座海軍工蔽に集結して、一部は実習を経て各軍需工場に配属され、終戦まで航空機生産の一端を担い続けました。その間米軍による本土空襲によって多数の犠牲者も出ました。戦後そのまま在留したもの以外大部分は台湾に帰国しました。

2018年10月20日には神奈川県大和市で台湾少年工来日75周年を記念する歓迎大会が行われ、座間市内に設置された台湾少年工をたたえる顕彰碑の除幕式も行われました。元台湾少年工は高齢化しているため、大規模な歓迎式典はこの回が最後となりました。

こんな歴史があったことを少しでも広めるため、本noteに記しておきたいと思います。

【追記】2022年6月、「台湾少年工」に関する新刊が発売になりました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?