外国人にとって分かりづらい日本の標識5選

訪日外国人旅行者数は2013年頃から大幅に増え始め、2018年には年間3,000万人超、その後新型 コロナ 禍で一時的に減少するも、2023年10月には完全回復し今後も増えていくと想定される。その中で、全体では減少傾向だったレンタカー利用者死傷事故件数が2017年には増加に転じる等、外国人によるレンタカー利用時の交通事故が急増している。外国人が実際に日本で運転する際に難しいとされる交通標識を見てみよう。

1.止まれ

訪日外国人レンタカー利用者に関するある研究によると、優先通行妨害や一時不停止といった無信号交差点における通行方法に関わる違反が原因の事故が多いとされている。この一因として一時停止標識が世界標準(赤色八角形)と異なり赤色逆三角形であること、また、標識・標示が日本語で「止まれ」と表記されていることが挙げられている。

日本は戦後のGHQ管理下の元、1950年 (昭和25) に初めて「一時停止」の概念が導入され、アメリカの標識デザイン変更に伴い同期してきた。しかし、第一回目の東京オリンピックを目前に控え、日本の独自性を訴えたかったのか、1963年 (昭和38) に逆三角形のデザインに変更されてしまった。

当時、すでに道路標識を世界的に統一しようとする国際協調の動きが始まっており、日本でも多くの標識は国際標準デザインを取り入れているが、「一時停止」などのいくつかの重要な標識は日本独自デザインのままだ。

第二回目の東京オリンピックを控えた2017年 (平成29)に、英語表記「STOP」を併記するデザインに変更されたものの、「一時停止」は日本全国に約170万枚設置され、標識の中でも最も数が多いため、すべての標識の更新には10年程度かかってしまう。標識を更新するのであれば、今後の長期的なことを考えると、このタイミングで標識の形状も赤色八角形に 戻しても良かったかもしれない。

京都の二条城構内等には、赤色八角形の非公式な一時停止標識がある。

2.徐行

「一時停止」と並んで日本独自の標識となっているのが「徐行」標識だ。徐行とは「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行すること」を言う。時速に換算される正式な定義は存在しないが、「直ちに停止できる速度」は車両の種類や重量等によって変わってくる。

この形状の道路標識は日本以外では(前方優先道路に対して)「譲れ」という意味となっている。そのため、日本では徐行標識に補助標識をつけて表現する「(329の2-B)前方優先道路」のほうが本来の意味なのである。

日本でも「前方優先道路」の道路標示は逆三角形であり、この標識に由来している

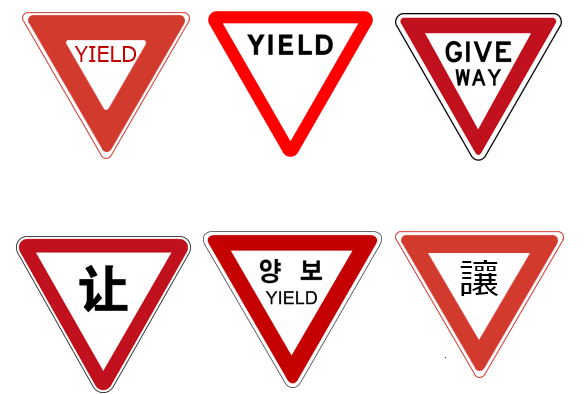

中国、韓国、台湾における「譲れ」標識

日本以外では、韓国でも逆三角形型の徐行標識が存在する。

アメリカでは徐行 (SLOW)は黄色いひし形の警戒標識で表現される。日本でも警戒標識で表現されているものもある。

「徐行標識」は公安委員会が設置することもあるが、道路管理者が設置することもあり、後者の場合、公安委員会が設置する最高速度の規制標識と併設されている場合もあり、どのような速度で走るべきか日本人でも判断に迷うこともある。

「徐行」についても「一時停止」と同様に、2017年 (平成29)に、英語表記「SLOW」を併記するデザインに変更されている。

徐行標識は日本全国で約1,000枚ほどしか設置されておらず、外国人から見ると遭遇する確率は高くない (ただし東京都都心から西部にそのうちの20%弱が集中している)ため、「一時停止」に比べると実際の混乱は少ないかもしれないが、遭遇すると意味がわからない標識となるだろう。ちなみに、調査では、2024年4月現在、まだ12%程度しか新標識への置換が進んでいない。

近年では、数が増えつつあるラウンドアバウトに入る際に、環状道路を走る車両に譲るというルールを徹底させるため、逆三角形に「ゆずれ」と書いた独自看板を設置しているケースもある。

3.日本語で複雑な規制内容が書かれた補助標識

日本に於いては、特に市街地地域で本標識に加えて補助標識で複雑な条件を設定していることが多い。日本語が読めないと、この条件はわからない。時には、日本語が分かっても文章が難しくて内容を誤解するケースがある。

駐車に関する標識は、駐車場を探しながら低速走行する車両を対象としていて、仮に理解を間違えてもせいぜい数時間後に駐車違反を取られるだけで大きな事故につながることは少ないかもしれない。

一方、通行止め系の規制は理解を間違えると大事故につながる危険性がある。しかし、通行止め系、進行方向系の標識にも複雑な補助標識がついている場合があり、特に外国人ドライバーは内容を誤解して大事故に繋がる可能性が高い。

以下のような補助標識も実在する。これは日本人でもお手上げである。

4.車両横断禁止、指定方向外進行禁止の異形矢印

日本以外では存在しない規制標識の概念が「車両横断禁止」だ。

「(312)車両横断禁止」のルールは規制内容が特殊、複雑であり、日本人でも正確に理解しているドライバーは少ないかもしれない。詳しくは以下の記事で解説しているので、読者が正しく理解しているかどうか試してみてほしい。

そして、この規制概念は日本以外では筆者は見たことがない。これに似た標識として、日本以外では「左折禁止」「右折禁止」の標識が一般的に使われている。これらの規制標識と「車両横断禁止」は一見似ており紛らわしい。

また、左折禁止、右折禁止の規制標識は日本には存在しないが、それもひとつの理由になっているのが、「(311)指定方向外進行禁止」の複雑な矢印、いわゆる「異形矢印標識」の存在だ。

指定方向外進行禁止は、海外では単純な矢印パターンしか存在しない。日本においては、たとえば右折禁止の五叉路、六叉路等の場所では、右折以外の矢印を全部書いた異形矢印標識を設置することになる。右折禁止標識があれば、単純な図柄で完結する。

これを見たら外国人はもちろん日本人でも混乱する

また、異形矢印標識は、良かれと思って細部まで表現してみたものの、規制標識としては分かりにくくなってしまうという、日本人の几帳面な性格が裏目に出てしまう典型的なパターンであろう。

道路標識マニアとしては、書籍になってしまうくらい面白い内容ではあるが、通常のドライバーにとっては迷惑この上ない標識ではないだろうか。

5.区間標識、特に「終わり」

最後が矢印、ひらがな、丸に斜め線で表された区間標識だ。

日本では、さまざまな規制標識に律儀に区間の始まり、終わり、区間内の表示を補助標識でつけている。海外では、駐車に関する規制を除く規制標識 (最高速度など)では、区間の始まりや終わりは標識として明示しない事が多い。

駐車に関する規制標識は道路と平行方向に設置されている

また、なぜそもそも区間の始まり、終わりが「矢印」で表されているかというと、区間表示を伴う駐車系の規制は海外では道路と平行に設置されており、まさに標識の位置から矢印の方向に規制されているからである。

日本でもこれを真似して区間表示を「矢印」で表現していると思われるが、日本では駐車系の規制標識も含めて道路とほぼ直角 (正確には多くの場合、20~30度程度、道路の平行方向に傾けて設置される) に設置されるため、矢印が指している方向が規制の方向と直感的に一致しない。

また、1992年以降はひらがな表示 (505/507-B) を採用している都道府県も増えてきているが、外国人には読むことが出来ない場合もある。

「(507-C)終わり」については、海外で使われている「本標識に右斜め線を引いて区間の終わりを示す」方式を参考にしたものと思われる。

左上から右下にかけて、

最高速度の終わり、追い越し禁止の終わり、駐車禁止の終わり

最低速度の終わり、自転車道の終わり、住居ゾーンの終わり

いずれも本標識への右斜め線で終わりを表現している

ただし、日本では本標識に右斜め線を施すかわりに、本標識の上に、青い右斜め線を描いた小さな丸い補助標識を設置することにしたようだ。

ただし、これは日本人でも理解している人が少なく、近年では「(507-C)終わり」の代わりに(507-A/B)を使うケースが増えているようだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?