「職業準備性」に、”自己理解”が位置づけられていない大問題

「職業準備性」に、”自己理解”が位置づけられていない大問題

「精神障がい当事者の就労支援・雇用と“自己理解”をめぐる冒険」#3

何らかの障がいをお持ちの方の就業・就労を支援するときに、当事者の方と支援者、雇用主などが共有しておくべき支援の重要な枠組みが「職業準備性」です。

この「職業準備性」の考え方に、実は“自己理解”の大切さが反映されていないよね、というのが、今回のお話の概要です。

過去記事と重複する内容が多々あるのですが、よろしければ最後までお付き合いくださいませ。

1.「職業準備性」とは何か

これまでの私の記事でも、「職業準備性」という言葉を“ふわっと”使ってきました。反省の気持ちを込めて、「令和3年度就業支援ハンドブック」(高齢・障害・求職者雇用支援機構)での定義を抜粋します。

職業準備性とは、

「個人の側に職業生活を始める(再開も含む)ために必要な条件が用意されている状態」を指す(p.06)

とされます。“障がい”の存在によって、“職業生活を始めるために必要な条件”が阻害される、と考えるのですね。

ちなみに、“職業生活を始めるために必要な条件”は、個人の特性としての“障がい”だけでなく、環境条件としての“障がい”(障害への理解や配慮の不足、物理的環境の未整備など)によっても阻害されることには、注意が必要です。

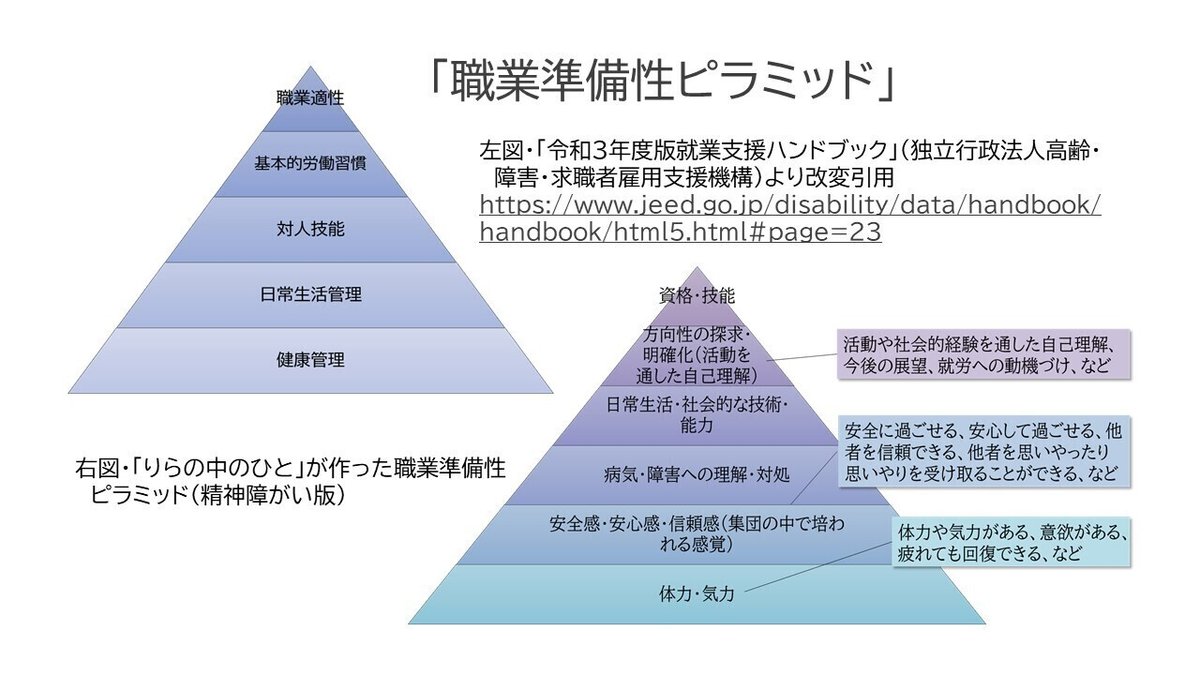

で、障がい者の就労支援における職業準備性は、ピラミッド型に図式化される場合が多く、「健康管理」を底辺に、「日常生活管理」「対人技能」「基本的労働習慣」「職業適性」と、積みあがった図で示されます(図は後で示しますね)。

2.「自己理解」の大切さについて、どう考えられているか

では、障がい者の就労支援において、「自己理解」の大切さは、どのように語られているのでしょう。実は、意外なほどに“さっぱり”しているのです。

先に引用した「令和3年度就業支援ハンドブック」では、支援の“入り口”にあたる「職業に関する方向づけのための支援(インテークからプランニング)」において、支援者が理解するべき基本的な考え方の一つとして「自己理解の促進」をあげています。以下、引用します。

「利用者本人の主体的な取組みによる就業支援を行うためには、適切な自己理解が必要である。インテークやアセスメントは、支援者にとっては支援のための情報収集であるが、利用者にとっては、過去を振り返り、現状を理解し、将来を考える貴重な機会となるものである。インテークやアセスメント、プランニングの過程を通して、自らの希望を明確化し、職業能力や労働市場などの情報を整理し、それらを関連づける作業を共に行い、自己理解が促進されるようにしなければならない。」(p.11)

たったこれだけ。“適切な自己理解”とはどのようなものなのか、自己理解を促す支援をどのように行っていくのか、あまりヒントが得られません。

3.「職業準備性ピラミッド」には、「自己理解」が明示されていない

そもそも、“職業生活を始めるための条件”の中には「自己理解ができている」ことが当然含まれるはずなのですが、「職業準備性ピラミッド」の図には「自己理解」が含まれていないことに気づきます。

かねてより私は、このことを不思議に思っていて、オリジナルの図を描いてみたりもしました。

図・「職業準備性ピラミッド」新旧比較(右側が”オリジナル”)

そこでは、もう一つ欠落している(と私が考えた)「体力・気力」「安全感・安心感・信頼感」を最底辺に、「経験を通した健やかな自己理解」を含めた、より高くなったピラミッドをイメージしていました。ですが、従来のピラミッドに、自己理解と言う“縦串”がぶすっと刺さったような、炭火で焙ったイカ焼き(ピラミッドの三角形が、イカのえんぺら)のような図がふさわしいのではないかと、今では考えています。ピラミッドのどの段階でも、自己理解の大切さに変わりはないのですから。

(つづく)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?