エドガー・ドガ〜踊り子の憂鬱〜

1862年、パリ。

ルーブルでドラクロワの「墓場の少女」を見ていると声をかけられた。

茶色のジャケットに、黒の細かい格子柄のシャツ、彫りの深い顔立ちに青い瞳。けれど一番目を引くのはもっさりと蓄えられた髭だ。

「物語があるね」

マネはドガの横に並ぶと、髭を捻りながら独りごちた。

ドガはチラッとマネを見ると、再び絵に視線を戻した。

「しかしドラクロワも、サロンの入選にはこだわっていた」

「……」

「君はどうだ?」

「さぁ…」

ドガは首を傾げると答えた。

「暇つぶしには良いが、くだらんでしょう」

マネはそのままちぎるんじゃないかというくらい、忙しなく髭を指で捻りながら、絵を眺めていた。

「それは…私への皮肉かね?」

そう言えば、マネはサロンに入選したことがなかった。そう思い至って、面倒な奴に面倒な絡まれ方をされたと思った。

「そう思ってもらっても結構」

ドガはサロン自体は軽蔑していたが、落選したことはなかった。審査員の受けの良いものを正確なデッサンで書く、エコール・デ・ボザールの入学試験と同じだ。

それを何度もしくじるなんて、余程のうっかり者か、あるいは、全く新しい何かを描こうとしているかのどちらかだ。果たして隣りの髭面はどちらのパターンか。

ドガはこっそりマネの横顔を伺った。

マネは、先程の苛立ったような表情から一転、おだやかな目つきでドラクロワの絵を眺めていた。いや、絵のもっと向こう、見えない何かを見ている気がした。

それから数年後、マネは「オランピア」をサロンに出し、大バッシングの末に落選した。

今までのサロン絵画を嘲笑う挑発的な作品だった。

ドガはマネの落選作を眺めて呟いた。君はどうだ?だと?皮肉屋はどっちだ、食えない髭タヌキめ。

----------------------------------------------------------------

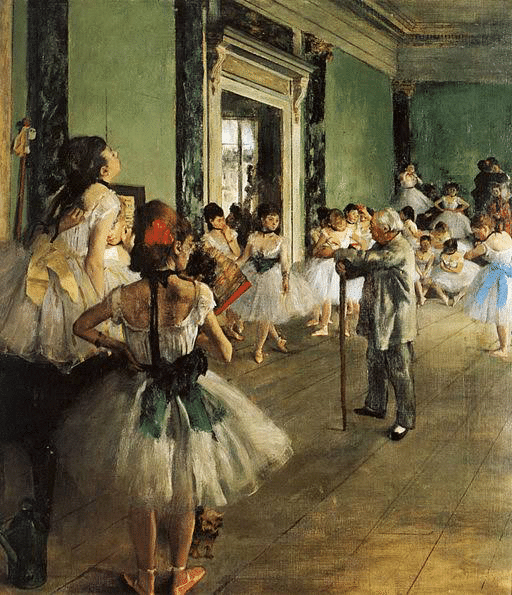

1864年、30歳になったドガは2日とおかず、オペラ座に足を運んでいた。観劇するためにではない。定期会員の特権を使い、踊り子達の楽屋を覗くためだった。

娼婦でもある彼女らはパトロンに金を出してもらい、その代わりに男達の好奇の目に晒され踊る。

フットライトに照らされて、金のために踊るオペラ座の"Petit rat"(小さなネズミ)は可憐で哀れで興をそそる。しかしそれ以上に興味深いのは、彼女達を舞台袖から眺めるパトロン共の倒錯した心理だ。自分が金を出した人形が、他の男らの視線を受けて恍惚の表情で踊るのを、口元に笑みさえ浮かべて眺めている。大した趣味だが、ここで一番上等に悪趣味なのはその男どもを眺めてほくそ笑む俺に違いない。

楽屋を出て、舞台袖に行くと顔馴染みのパトロンが声をかけてきた。

「今度僕が目をかけてる子を描いてくれよ。母親が早くに亡くなって、父親はアル中らしい。そのアル中を食わせるために、彼女は毎日踊ってるんだ。良いストーリーだろう?」

ドガはシルクハットを目深に被り直すと鼻を鳴らした。

「ふん、豚にでも食わすんだな。そんな饐えたストーリー」

ドガの気を引こうと、色んな話を盛って、自分の女を描かせようという輩は引きも切らない。が、いずれ、どこかで聞いたようなものばかりで暇つぶしにもならない。

それに、自分はストーリーで描くわけじゃない。

いや、ストーリーは必要だが、それは自分で考える。

お前らの可愛いネズミはそのストーリーの引き立て役だ。それを勘違いして親ネズミがしゃしゃってくるんじゃねぇ。ネズミは札束で引っ叩けても、俺はそうはいかねぇぞ。

「サロンに入選しただけでいっぱしの画家気取りか?今にお前の絵なんざ時代遅れになる」

いきりたつパトロンの男をチラッと眺めてその単純さにまた笑いそうになる。俺が気取ってる?サロンで入選したから?まるでわかっちゃない。

「そうかい、だったら願ったりだ。俺もサロンなんざ早くなくなれば良いと思ってる」

「じゃあ何で出す?」

「さてね。ありがたがってサロンを観に来る奴らを眺めるのが趣味なのさ、舞台袖から。アンタらみたいにね」

「このもやし野郎!」

ドガは飛びかかってきたパトロンの右腕を掴むと、肩に担いで身をかがめながら反転した。

次の瞬間、ドガに投げ飛ばされて、フットライトの上を一等、"大きなネズミ"が転がった。

ドガは今度こそ、声を出して笑った。

それを少し離れた場所から怯えたように眺める踊り子達の様子を、ドガは上機嫌にスケッチし始めた。

戯れに、チチチッと舌を鳴らすと、1人の少女が媚びた目つきで高く足を上げて回転した。

----------------------------------------------------------------

1871年1月。

パリはプロイセン軍に包囲されていた。

昨年の5月から始まった戦争は、10月のメス攻囲戦でバゼーヌ元帥が投降した時点で趨勢は決していた。しかし帝政はいまだ降伏しなかった。

領土の割譲を拒否するのも分かるが、パリが戦火に包まれてまで守るべき領土とは何か。フランスとは即ち、パリのことだ。

ドガも徴兵され、砲兵として戦線にいた。

砲兵は敵兵と直接やり合う機会は少ないが、他の兵が塹壕に隠れている間も外に出て、砲撃しなくてはならない。

どっちが死ぬ確率が高いかといえば、半々か、もしかしたら砲兵かもしれない。砲撃を加えるということは、相手に居場所を知らせるのと同じだ。反撃は必ずそこに来る。そこにいるのは自分達砲兵だ。やるかやられるか。欧州統一という御旗も戦いが始まってみれば、まるで砂場の取り合いをする子供の喧嘩だ。いや、そもそもそんな大層な御旗など始めからなかったのだろう。無関係の人々の死で奪った砂場で何を描く。まさかドラクロワの"女神"でもあるまい。

ヒュッと空気が裂かれる音がしてドガは慌てて近くの塹壕に飛び込んだ。しかしそこにも味方の兵がぎっしりいる。隙間はない。誰かに軍靴で頭を蹴られて、のけぞったところへ炸裂音、塹壕が崩れ、大量の土砂が顔に降り注いだ。目が開けられず、暗闇の中でドガはうめいた。

「砲兵反撃しろ!」

その声に、盲(めしい)のようにドガはよろよろ塹壕から転び出た。瞼の裏で踊り子のグランフェッテのように白い蝶が舞っていた。

----------------------------------------------------------------

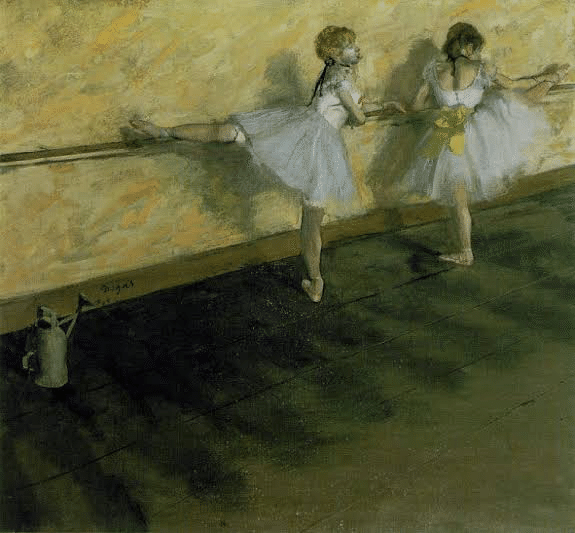

視力の低下はあったものの、何とか戦争を生き延びたドガは40歳になっていた。変わらず、サロンに出しつつ、踊り子など、自分のテーマを究めようと描き続けていた。

そんな時、父オーギュストが死んだ。

生前、父は銀行家であり、ドガ自身ブルジョワとして金に困らぬ生活を送っていたが、死んでみれば多額の負債のあることがわかった。幼き日を過ごした、分厚いカーテンに包まれた部屋、金の装飾がなされた食器での食事、高く枝分かれした燭台に揺れる炎は虚栄だったか。だとしても父を恨むまい。いずれ人は何か負債を負って生きている。負債がなければ進歩もない。

ドガは借金返済のために、猛烈に描き始めた。

客の求めに応じて描くのは味気なかったが、もともとデッサンは得意だ。客からの評判はよかった。

早く描くためと、視力の低下からパステル画も手がけるようになった。

「こうして描いているうちに、良いパトロンもつくわ。サロンの常連なんだし、焦らないことよ」

客の1人にそう慰められ、微笑んで深く礼を返したが、下げた頭の下では別の笑みを浮かべていた。

その臭い口を今すぐ閉じろ、年増め。良いパトロン?俺をオペラ座のネズミと一緒にするなよ、今にお前らが俺の絵を求めて列をなす。

ドガは返済に追われながらも、自分の絵を描くことを諦めていなかった。それを発表するサロン以外のもっと自由な場を求めていた。

そんな時、兄の助けになろうと一攫千金を狙ったのか、弟ルネが事業に失敗し、これまた多額の借金を背負ってドガの元へ逃げ込んできた。

「負債者がうるさくて。ちょっと匿ってくれよ。さしあたり、ワインでももらおうか、喉が乾いて仕方ない」

図々しさは兄譲りか。人のアパートに転がりこんどいて悪びれない弟を怒鳴りつけるとドガはルネを連れて負債者の待つ実家へ向かった。

詰め寄る負債者を、サインなら順番に書いてやるから待てといなして、家に入ると燭台も食器も、父のコレクションの絵画も、家にある金目のものは全て庭に持ち出した。

「ドガ家もこれで幕引きです。どうぞ持ってってください。希望者には私がサインを入れましょう」

シルクハットを取り、芝居がかった礼を見せたドガを押しのけ、負債者は庭に出された家具や絵画、宝石類に群がった。それを横目にドガはアパートに戻った。乞食共が。俺のサインの方が値が上がる。

あくる日、雨が降る中、庭を見に行くと、幼い頃から見慣れた平皿が1枚残されていた。それを拾い上げ、ペンでサインを書き入れ、暫く眺めた後、思い切り地面に叩きつけた。皿は割れず、雨に濡れた芝生を滑っていった。

戦争も、借金も、俺のサインも、サロンの入選も、虚栄と言えば皆、虚栄。降り注ぐ雨だけが真(まこと)に思えた。

----------------------------------------------------------------

ノルヴァン通りを歩いていると、格好の"鴨"を見つけた。気取って午後遅いエスプレッソをカフェのテラスで飲んでいる。

「最近のモンマルトルじゃ、髭を伸ばすのが流行ってるのかい?」

ドガは勝手に隣の席の椅子を持ち出すと、ピサロ(画家:カミーユ・ピサロ)の正面に座った。ピサロは突然現れたドガにやや面食らったような表情をして、身を引いた後、一口エスプレッソを飲んで、君も頼むといい、そう言ってナプキンで口を拭った。

「いいねぇ。もちろんそうさせてもらうつもりだ。ここは出してくれるんだろう?」

ドガは店員を呼びつけレモネードを注文すると椅子を引いて足を組んだ。

「奢ってもらう奴の態度じゃないな」

ふん、鼻を鳴らしてドガは言った。

「この前の戦争以来、すっかり怖気ついて今は田舎に引っ込んでるらしいな。今日はパリまで何しに来た?土臭い農婦に飽きて女でも買い来たか?」

「いや、ちょっと面白い展覧会の話があってね。モネとも話してるんだが…」

聞くと、サロン落選組で展覧会をやるようだった。

「君はサロンにも入ってるし、興味ないかも知れんが…」

話をまとめようとするピサロを遮った。

「いや、俺も参加する。落選展と言っても、1人くらい俺のような入選組も居た方が箔がつくだろう?」

「入選を箔と考えてる時点で、我々とは考えが合わなそうだ。君は参加しない方が良い」

ピサロの鋭い視線を受け止め、ドガは言い返した。

「カミーユ、君は最近サロンには出してないようだな、なら分かる。だが他の連中はどうだ?落選展と言いつつ、サロンにも出している。未練がましいのが滑稽だ」

「今はサロンしか画家になる道がない。今度我々がやる展覧会はそこに別の道を開くことになる。そうなれば自ずとサロンへの出品も必要なくなるだろう」

ドガはふふっと笑うとレモネードをあおった。

「体制ってのはそう簡単に壊れんぜ。壊れたところが、今度はそのアンタらが言う落選展が後釜に据えられるだけだ」

「そうか。こちらも理屈屋は不要だ。競馬の予想をしているわけじゃない。まぁゆっくりやってくれ」

紙幣を何枚か置いて席を立とうとするピサロのジャケットを掴んで座らせた。

「まぁそう慌てて立つなよ。痔か?」

「君の屁理屈に付き合ってたらそうなりかねん。100年後にはここに私の座像が出来てるだろう」

「田舎の田園描きが一丁前を言うなよ。私もサロン用とは別に描いてるものがある」

意外そうな顔をして黙ったピサロにドガは続けて言った。

「俺を単なる冴えないサロン画家とでも思ったか?本当のパリの名物を教えてやるよ。コレを飲んだらとっとと田舎に帰んな」

ドガはピサロのエスプレッソに残りのレモネードを注ぎ込んだ。

紙幣を掴んで席を立つ。カップを覗き込んでピサロが何か言っているが、聞く気はない。

面白いことになった。

ようやく描き溜めてきたものが発表できる。

他の連中の描くものは気にならない。

いずれ、俺の絵だけが輝く。

ドガはこの年開かれた第1回印象派展以降、計7回、印象派展に出品することになる。

----------------------------------------------------------------

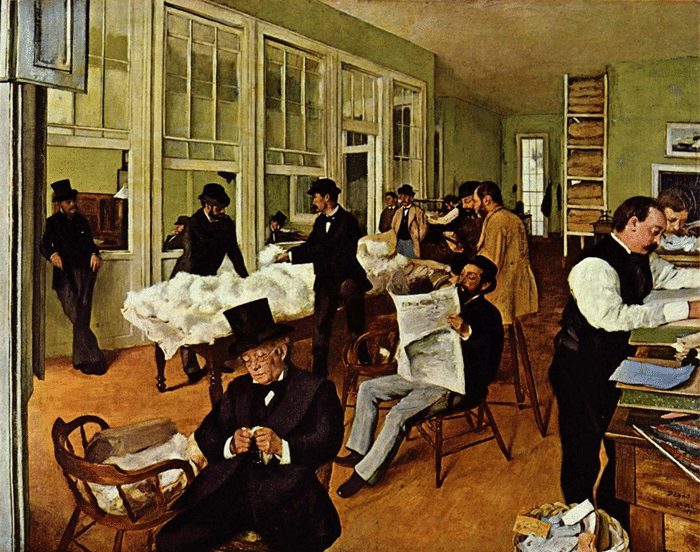

1878年、ポー美術館のバックヤードに掲げられた自作『ニューオーリンズの綿花商会』を見上げてドガは軽く頷いた。

我ながらよく描けている。6年ほど前、除隊されてすぐに母方の故郷であるニューオリンズを旅した時に描いた作品だった。

目を病んでから、陽の光が眩しく感じるようになったせいもあるが、室内の人工的な光が織りなす陰と陽、そこで繰り広げられる群像劇が好きなのは変わらない。

ドガにとって、自作が美術館に買い上げられるのは、これが初めてだった。

「素敵ね」

隣りに並んで絵を見上げていたメアリー(女流画家:メアリー・カサット)が呟く。

「馬子にも衣装だな」

ドガは皮肉そうに笑うと、金色の額縁を指で弾いた。

「そんなことないわ。作品に力があるもの。でも確かに、額はもう少し落ち着いた色でも良かったかも」

「市民生活を描いたってこうして大層な額に入れられ、美術館に収められれば、もう大衆とは無縁の芸術だ。だがそれが、画家のステータスってことになっている。となると俺は順調にその階段を登ってるらしい。全くもってめでたくてクソ喰らえだ」

「そんなこと言うもんじゃないわ。それに、印象派展もあるじゃない。あっちは色々言う人もいるけれど、今まで絵なんて見てなかった人も見に来るわ」

「野次馬がな。他の奴らはともかく、俺の絵はサーカスの象じゃない」

「良いじゃない、サーカスの象。皆んなに喝采浴びて。美術館の暗い特別展示室にポツンと飾られるよりよっぽど素敵だわ」

ドガはふんと鼻を鳴らした。

「まぁな。メアリー、君は出さないのか?出すといい、印象派展に」

ドガの言葉にメアリーは頷いた。

「カミーユ(ピサロ)からもそう言われてる。来年出すために、今描いてるわ」

メアリーは少し間を置くと、やや躊躇するように言った。

「それで、構図についてちょっと相談があって…」

「構図?」

「母子像なんだけど、子供が上手いこと決まらなくて」

「そりゃ、デッサンの問題だろう」

「かもしれないけど…よかったら、見てもらえないかしら?」

ドガは自作を睨んでしばし、黙った。

最近、印象派の連中でメアリーと自分の仲を勘繰る奴らがいる。彼女はただの友人で、時折り絵のアドバイスなどもするが、それだけだ。そもそも、彼女に自分のアドバイスなど必要ないだろう。それでも頼まれたら断らないのは、何故か。確かに、同じエスプレッソでもマネの髭面を眺めて飲むより、メアリーとの方が美味いのは事実だ。

……まぁいいか。

言いたい奴らには言わせておこう。

暇な奴らだ。

だから一生、下手くそなのだ。

「分かった。代わりに何か作ってくれよ。腹が減って仕方ない」

「ペンネのボロネーゼは?バジルも乗せて」

「父親がナポリの出でね。22の時、イタリアを旅したんだ。その時、嫌ってほど食べたよ、しまいにゃペンネみたいに糞の先が尖り始めて食べるのを止したんだ」

「何それ。本当?」

メアリーがクスクス笑う。

その腰に手を添えて、美術館の出口に促しながらドガは続けた。

「大真面目な話さ。お陰で痔になってね」

「じゃ、ペンネはやめる?」

「いや、君のペンネなら痔も覚悟で食べるさ」

「光栄ね」

美術館を出ると、5月の風がメアリーの茶褐色の髪を靡かせた。それを手で押さえる仕草をドガは観察していた。

その視線に気づいてメアリーが問う。

「何?」

「いや、愛の種類について考えていたんだ」

「変な人」

メアリーはそっとドガの腕を掴んだ。

----------------------------------------------------------------

50代に入り、視力の衰えが激しくなり、ドガは微細な描き込みのいらないパステル画をメインに制作を続けた。

しかし、第8回印象派展への出品を最後に、制作のペースはガクッと落ちた。

目が見えにくいこともあったが、そもそも、描く気力や情熱が以前ほど湧かなかった。

印象派もここ10年でだいぶ市民権を得てきたが、最初にマネに忠告したように、印象派自体が権威化しつつある。

いずれ、それを乗り越えんとする波が起きるだろう。

いや、スーラなどの絵を見ればわかる。

既に波は起きている。

だが、それに乗る気はない。

絵はデッサンと線で描く。

印象や点描で描くなどあり得ない。

発表の場を求めて印象派の船に乗りはしたが、自分のことを印象派だと思ったことはない。むしろ、彼らが忌み嫌う、アングルやドラクロワなど、新古典派の末裔だと自負している。そう、自負しているのだ。いくら時代が変わろうと、絵の本質は変わらない。線を引き、正確なデッサンで世界を立ち上がらせる。その技術こそが絵であり、その本流に自分の絵はある。サロンに一度も落ちたことがないのがその証だ。

流石に今更神話を描く気はないが、風俗や群像といった"今"を古典の技法で描き出すこと、それこそこの先の絵が進むべき道だ。自分はその舳にいる。悲しむべきは、振り返ってもさほど、同胞がいないことだが。

目新しい表現も結構。だがそれらは本流にはなり得ない。いずれ、淘汰の波に消える。

ピサロは100年後に自分の座像がどうとか言っていたが、1000年後の人よ、1000年前の今の時代を振り返って恨まないで欲しい。絵画の停滞と空白の時代に燦然と、ドガの絵だけがスポットライトを浴びていようとも。孤独に舞う、踊り子のように。

----------------------------------------------------------------

1894年、ドガは60歳になっていた。

友人関係を絞りながらも、1890年には数少ない友人の彫刻家、ポール・バルトロメと一緒にブルゴーニュ地方を旅行した。それをもとに、パステルの風景画の連作も仕上げた。

歩みはゆっくりになり、もはや、昔のように大いなる志のあるわけでもなかったが、画家をやめたわけではなかった。

20歳の時、父の意向に逆らってまで、パリ大学法学部を退学したのは何のためか。唾を吐き、吐かれて絶縁した友の顔は忘れても、退学したその理由を忘れたことはない。画家になるためだ。だとしたら、どうあっても描き続ける。この歳になり、目もよく見えなくなってみて、初めて画家とは何かがわかりかけてきた。画家とは天を目指し、ひたすらツユクサの茎を登るてんとう虫と同じだ。己がどこを目指しているか知らず、自分の歩く道の先を知らず、ただ、光り輝く何かを求めて描き続ける。その先に、茫漠たる虚空が待ち構えていようとも。いやむしろ、その時こそ背中に畳まれた、己も知らなかった羽にも気づこう。だからゆっくりでも、描く。

焦ることはない。

描けずに死ぬのが怖いのではない。

描かずに死ぬのが無念なのだ。

そんな折り、ドレフュス事件が起こった。

フランス陸軍でユダヤ人のドレフュス大尉が、スパイ容疑で有罪となったのだ。

画家を始め、リベラルなアーティスト達は一斉に抗議の声を上げた。

その様を、ドガは自宅のソファでレモネード片手にじっと眺めていた。

何を寝ぼけたことを言っている。だいたいフランスの大尉が"混血"なんてどうかしている。これではどこの国の軍か分からない。こういうのは一生檻にぶち込んでおいた方がいい。見せ物にもならない分、動物園の猿より劣る。

ある時、そのことで、リベラル派のピサロとカフェで口論になった。

「君は絵だけでなく、思考まで時代に取り残されてる」

ピサロのこの一言で頭に血が上ったドガは、待っておけ、そう言い残すと席を立った。

そしてメアリーのアトリエを訪れると、彼女をカフェに連れ出した。

「何だって言うの!?わたし、忙しいんだけど」

「シカゴ万博の壁画依頼か。そんな他国の依頼、捨ておけ。それより大事な話がある」

「他国って!アメリカはわたしの母国よ」

「そうか、そうだったな。そんなに自国が大事ならパリから出て行け。排ガス臭い自国へ帰ったらいい」

売り言葉に買い言葉で思わず口走った後で、流石にまずいと思ったが手遅れだった。

「何てこと…」

メアリーが口を抑えてドガを睨む。

ピサロがお手上げのようにメアリーに肩をすくめてみせる。

非国民らが。2人の様子を眺めて、再び怒りが湧いてきた。

メアリーに加勢してもらおうと思ったのに、裏切り者が増えただけだった。

「フランスを守る軍隊の長はフランス人であるべきと主張して何が悪い」

「別にそれはいい。だが、ユダヤ人を訳なく排撃するのは筋違いだろう?」

「筋違い?そういう甘い寛容がこの国をダメにする。プロイセンとの戦争を忘れたか。このパリに、砲弾の雨が降ったのを」

そこまで言って、ドガは一段声を張り上げた。

「あぁそうか。君はあの戦争の時、ロンドンに逃げたんだったなぁ。だったらわかるまい。俺がこの目に刻んだパリの惨状を。フランスが火の海の時、逃げた奴が、賢(さか)しらに自由平等を語るな!」

「それとこれとは話が別だろう」

ピサロは怒りか、焦りからか、頬をぴくつかせながらも冷静に答えると、自らを落ち着かせるようにコーヒーを口にした。

「私はともかくメアリーに謝れ」

俯くメアリーの背中に手をやるピサロをドガは冷笑した。

2人して茶番を演じていやがる。

「何がおかしいの?」

メアリーが顔を上げてこちらを見た。

「確かに笑えない。そっちこそ、やめてもらおうか」

メアリーは俯いて1つ息をつくと言った。

「わたしは、今回のことについては、あなたを支持できない。でも、思想と作品は関係ないと思ってる。だからこれからも、どんなことがあってもわたしはあなたの作品のファンよ」

それだけ言うと、走って行ってしまった。

ピサロから追うように言われたが、ドガは座ったまま動かなかった。

正論を吐いた自分が悪者のようで納得がいかなかった。

けれど、メアリーの優しさと自分へのリスペクトは伝わった。

元はといえば、殴られたから振り上げた拳だ。議論がしたかったわけではない。反ユダヤ主義が時代遅れなのもわかっている。けれど、個人の思想に時代は関係ない。

取り残された?馬鹿を言うな。一周先を走っているだけだ。今に俺の正しさがわかる。いつものように、他を見下して、溜飲を下げると、ドガはピサロに紙幣を押し付けた。

「ここは奢っといてやる。ご立派な"愛国者"め」

席を立ち際、通路にはみ出た椅子を蹴り飛ばすとショーウィンドウにぶつかり派手な音がした。

----------------------------------------------------------------

ドレフェス事件でただでさえ少ない友人のうちの何人かを失ったドガに1912年、さらなる不運が襲った。

それまで使用していた、ヴィクトール・マッセ街のアトリエが取り壊しとなり、強制退去となったのだ。

新たな部屋を探すにあたり、ドガはアトリエを求めなかった。78歳。もう充分だと思った。目も見えないし、体力も衰えた。これ以上描いても駄作を増やすだけだ。

ドガの描く絵は完璧でなくてはならない。

後世に無様な作品を残すわけにはいかない。

ドガは引越しに際して、今までの作品で納得のいかないものは全て燃やした。

止めるメアリーを、芸術の完成とは、作ることだけではないのだと諭した。頑ななドガの態度にメアリーも諦めたか、炎に沈んでいくキャンバスを悲しそうに見つめるだけだった。

この頃から、ドガの作品の評価は高まり、高値が付くようになっていたが、早々、興味がなかった。

自分の絵が評価されるのは当たり前だ。

むしろ遅過ぎて、あくびどころか屁が出る。

新作を求める声もあったが、引っ越してからは筆は置き、小さな庭で時折り庭いじりなどをして過ごした。

メアリーの家とも離れ、訪ねる者もなかった。

レモネードにも飽きた。

日がな1日、コーヒーを片手に、ぼんやりと外を眺めて過ごした。視界はいつも白く鈍く、濁り、雨が降るようだった。その濁った視界の中で、それでもドガは無意識に、絵が立ち上る、たった1本の線を探していた(終)

これからも色んなアーティストの胸熱なドラマをお伝えしていきます。 サポートしていただいたお金は記事を書くための資料購入にあてさせていただきます。