熊谷守一〜修羅の先の光〜

東京美術学校(現:東京藝大)を主席で卒業したことも、絵の仕事を求めて樺太調査団に加わったことも、今では遠い。

もう、1年以上絵筆を握っていない。

30歳の時、母親が亡くなり、郷里の岐阜に戻った。

それから3年が経つ。今は木材の運搬で日銭を稼いでいる。

信時(信時潔:作曲家。守一と親交があった)なんかは、再上京を勧めてくれるが、食べるあてもないのに、なかなかそうもいくまい。林業がやりたいわけでもないが、自然の中の仕事はそれなり、自分に合っている気がするし、少なくとも食いっぱぐれはない。何と言っても勝手知ったる郷里だ。気安い。

東京には17で出て、13年ほど暮らしたことになるが、未だに余所者の感が抜けない。おそらく、あとどれほど彼の地で暮らしてもそうだろう。

人は早足で、空はビルディングに切り取られている。

あんな空ではトンボも飛べまい。

人の営みとは何だろうかと考えることがある。

父はやり手の実業家で、政治家にもなり、地元の名士と呼ばれた。家族を顧みず、妾を囲い、息子の自分にその1人を母と呼ばせるような人だったが、結局最期は多額の借財を残して逝った。

功成り名遂げんとも、虚しい。

結局あの人は、貧乏性だったのだと思う。

じっとしていられないトンボほど燕に食われる。

さりとて、いつまでも留まるトンボも蛙に呑まれる。

どちらが良いのか知れないが、仮に蛙に呑まれる定めならそれもいい。いずれ、人の生き死には自然のものと心得ている。

父は自分が絵描きになることを望んでいなかったろう。

それでも絵の道に進むことを許してくれたのは、実業の才が無いと見抜いていたからか。今ではその見切りに感謝すらしているが、そうまでして進んだ絵の道に今、行き迷っている。

10代、20代の頃はどんどん描いて名を挙げんとの気持ちもあった。してみると元来マイペースな自分にもやはりどこか"せっかちなトンボ"の血は流れているらしい。

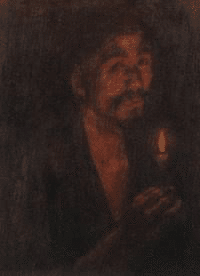

30歳直前で自画像「蝋燭」で文展入賞を果たした。

1つ目標を果たしホッとしたが、随分時間がかかってしまったとも思った。今後もこうして賞レースを抜きつ抜かされしていくのかと考えたらいささか萎えた。

人と争って描いて何になる。

人を押しのけて壁に飾られた絵はそのまま、"人を押しのけた絵"の顔をしている。文展の会場で自作を観た時は誇らしかったが、よく考えてみれば、あれは厚顔無恥を競う展覧会だったのかもしれない。もちろんそんなことは絵も描かず、その後は何の結果も出していない者の戯言だが、自然相手の林業には日々手応えがある。

幹に叩き込む斧に伝わる木の密度、倒れる時の軋みと轟音。丸太に乗せる時の重み。木には人を拒絶する、鋭さがある。だから切り倒していながら山の中で仕事をしていると、木に抱(いだ)かれている気がする。

----------------------------------------------------------------

"伏龍"もその辺で良かろうと画友の斉藤豊作に説かれ、35歳で再上京を決めた。当面の生活の面倒は斎藤が見てくれるというので有り難く頼ることにした。

午睡後の龍は腹も空いてるだろう、何も遠慮することはないと言われ安心したが、問題は果たして自分がまこと、"龍"足り得るのかということ。

5年も絵筆の代わりに山中で足を泥に埋もれさせてきたとなれば、さぞかし腕はなまっていよう。

そのなまりをカンナで磨くため、画友らと赤城へ写生旅行に出た。道中、目につくものを片っ端からスケッチブックに描き留めていくうち、やや絵描きの血が戻ってきた。しばらく自然の中へ身を置いたからか、以前より山々の緑や道端に咲く花へ目がいくようになった。足元ばかり見つめて材を運んでいた時には気づかなかったが、世界は色彩と滑らかな輪郭に縁取られていた。

信時の影響もあり、この頃より楽器も始めた。

チェロやヴァイオリンは見様見真似、独学で何となくそれなりに弾けるようになった。

楽器も絵もいずれ芸事は人に教わるのが早くて正しいが、そこには自分で工夫する楽しさや、喜びがない。

絵は色を聞き、形を見ること。楽器は音を見、調べを探すこと。いずれ五感の話だ。音も形も色彩も既に世界に提示されている。習えば誰かの音になり、形となってしまう、つまらない。

いびつでも自分の絵を描き、音を鳴らした方がいい。

人の営み、など偉そうなことを言ったが、そこには立身出世の才のない己のやっかみもたぶんに含まれている。けれど絵筆や楽器を持って、日がな、こうでない、ああでないしていて気づいたこともある。音を鳴らし、絵を描くこともまた、人の営みだ。金になるかならないかの尺度で測れば空を飛ぶトンボも、道に咲く花も、それを美しいと思う心もなかったことになってしまう。

金勘定も立派だが、そうでない世界もまた豊かだ。

「けれどお金がなければ、チェロも弾けませんわ」

そう大江秀子に言われて、頭を掻いた。

秀子とはこの頃、音楽サークルで出会った。

秀子は20近く年下だったし、元来の人見知りもあり、最初は挨拶を交わす程度であった。けれどある時、ドボルザークの髭は無造作に見えて実はしっかり計算しているんじゃないか、その点、画家のマネの髭は潔い、などいう話で盛り上がった。今思えば冗談みたいな話だ。

それからこうして2人でお茶を飲むようになるまでどんな話をしたか、あまり覚えていない。

秀子はわたしが絵を描くことに興味があるようだった。

絵を描くといっても、趣味の域を出ないので、積極的に話すことは避けたが、何度も請われて、一度アトリエに連れて行ったことがある。

一応、自分にも見栄というものがあり、その頃、比較的良く描けた一枚を見せたら、暗い絵ですね、と言われた。

でも、守一さんらしいですとも言われ、褒められたのか、慰められたのかわからない。ただ1つ言えるのは、絵における自分の"らしさ"などその程度ということ。

けれど、別に落胆はしなかった。

個性などいう、器用で便利な言葉があって、それさえあれば芸事は何とかなると思っている向きもあるようだが、わたしはその考えに与しない。

人が猿から進化して、こんなに繁栄出来たのは何故か。

周りと違う猿は捕食の対象となったろう。

皆と同じ方が安全だし、生存戦略として正しい。

だから個を見せることを求められる芸術は、元来、人の理から外れている。それゆえ危うく、魅力的だ。"らしさ"はそこであがくうちに、生まれ、磨き、重ねていくもの。

切ったチーズを最後にパンに乗せるような手軽さでいくものか。牛乳を発酵させるところから始めるべきだろう。

だから苦笑して、趣味だと言ったでしょう?そう答えたら、趣味だとかそうじゃないとか、関係ありますか?真顔でそう返され、その時かもしれない。20の歳月を超えその人を好ましいと思ったのは。

たしかに関係ありませんね、そう答えてその年、秀子をモデルにした婦人像を二科展へ出した。

言葉で伝えられない想いを込めたつもりだった。

それだけで公募展である二科展へ出すには充分不純な動機の作品だった。でもだからこそざまぁみろとの気持ちもあった。会場で2人して作品を見て、ねぇ見て、貴方の絵、1番暗いわと秀子が笑うので、明るいよりマシじゃないかと返したら、ねぇわたしのどこを見ていらっしゃるのと額を寄せられた。

周囲に靴音の響く区切られた展示スペースの一画で、2人間近で向き合って、その瞬間、そこが宇宙に浮かぶ真白なスクエアの真空に思えた。

全部、貴女の。

そう答えたつもりだったが、乾いた唇がかすかに動いただけだった気もする。

嘘。

そう笑って、秀子はそっとわたしから離れた。

しかし、人が人を好きになるとは本来、生臭い話で、夕日に座って肩寄せ合っていれば自然と共に暮らしていました、などいうことはない。

その頃、秀子は人妻であったから尚更だ。

結婚して2年だというから、出会った頃に結婚したということになる。けれど、だからといってもう少し早く出会っていれば等とは思わない。人と人が近づくのは出会う早さではない。タイミングだ。もっと早く出会っていたら、ドボルザークの髭の話にはならず、挨拶するだけの仲で終わっていたろう。

秀子が夫に離縁を申し出る時、わたしも付き添った。

秀子の夫の原愛造は秀子より年若い美大生だった。

秀子の郷里は和歌山で、実家は地元では有名な豪商だった。原はその遠縁とのことだった。

10畳はあろうかという和室の客間に通され、秀子と2人、並んで正座して原と向き合った。

秀子が離縁を願い出て頭を下げると原は、わかりましたと言った。それからわたしの方を見て、生業は何を?と尋ねてきた。今は何も。いずれ、絵しか出来ん男ですので。そう答えると、鼻で笑われた。

「それでよく、人の女房を奪う気になりましたね。幼い頃から、人のおもちゃを奪って遊ぶ子供でしたか?」

「共に遊ぶ子もなく、幼い頃から大人の中で育ちました」

そう返答すると、原は早々、わたしに興味を失ったのか、今度は秀子に尋ねた。

「彼のどこが良いのです?」

「それを言葉にできたら、離縁を願い出ていないでしょう」

30分後、秀子と共に原の家を出た。そこは秀子の家でもあるわけだが、その日限り、戻らぬこととなった。

秀子はそんなこと気にしていないかのよう、わたしの前をスタスタ歩いていたが、突然、振り返って両手を広げた。

「わたし、着の身着のままです。責任、取ってくださいね」

言葉に詰まると、笑われた。

「そういうとこですよ、さっき、あの人の前で答えなかったこと」

----------------------------------------------------------------

結婚して、絵に熱を入れたかと言えば、そうではなかった。懐中時計の仕組みが気になり、購入しては分解したりして過ごしていた。

結婚した翌年に長男の黄が生まれ、次の年には次男の陽が生まれた。そのあとも長女の萬が生まれ、わたしの稼ぎがないせいで、生活は逼迫していった。

結果、3歳で陽が亡くなった。

肺炎だったのに、病院にも連れて行けなかった。

何もしてやれず、死に顔を眺めていたら、自然と紙とペンを手にしていた。無心に死に顔をスケッチしていたのは、せめて死に顔だけでも残そうという気持ちもあったが、現実逃避の気持ちの方が大きかった。

背後から、何をしているのです?と秀子に問われた。

答えないでいると、後ろから手元を覗き込まれ、秀子はしばらく黙っていたが、やがて静かな声で言った。

「あなたは鬼ですか?」

言葉の真意は定かでないが、我が子が自分の不甲斐なさのせいで死んだというのに、呑気に死に顔をスケッチしているのを責めたものだろう。

「そんなものを描く暇があるなら、売るための絵を描いてください」

もう何度言われたかわからない、その言葉をその時も言われた。そうしなくてはとわかっているのだが、そう思えば思うほど、何も描けなかった。秀子はため息をつくと小さな声で言った。

「わたしは"着の身着のまま"でいいんです。だけど子供たちが不憫です」

その言葉に頷くことしかできなかった。

その後も次女・榧が生まれ、何とか二科技塾で絵の指導をする職を得た。少し稼ぎはできたが、貧乏なのに変わりはなく、三女の茜は生まれた翌年に亡くなった。

金もないのに子供ばかり作って、若い嫁さんもらったらそれしかやることがねぇかと馬鹿にされた。

何の反論もなかったが、1つだけ言わせてもらうなら、わたしは家族に憧れがあったのだ。自分自身が小さい時叶えられなかった、家族の団欒に。

ならば家族を養えるだけ絵を描いて収入を得るべきだとの言も最もだと思ったが、それは蝉に冬鳴けと言うのと同じだ。描けぬものは描けぬ。

便秘の糞と同じで出ぬ時は出ぬ。

ならいつ出るのです?と秀子に問われ、そろそろ屁くらい出てもよさそうな、今宵は月見も良さそうな、などぶったら、笑い事じゃありませんよと真顔で諭された。20も歳が離れていながら、日々の生活においてはまるで自分の方が年下だった。

「貴方と共になると決めた時から、修羅は覚悟しております。けれど、貴方自身にその覚悟はありますか?」

茜が亡くなった晩、改まってそう聞かれた。

命をかけて産み落とした子を2人も喪えば笑い事では済まない。わたしにだってそれはわかるし、わたしだって、悲しくないわけではない。

けれど、堅苦しいのは好きじゃない。深刻になったところで何か解決するものか。茶化す気も、ふざけるつもりもないが、力んだところで仕方ない。

畢竟、人の生き死には決まっている。

「いいえ、あなたのせいです」

そうピシャリと言われ、そうかと頷き、悪かったと頭を下げた。

「謝って欲しくてこんなことを言っているんじゃありません。貴方が今は絵が描けないのもわかっているつもりです。その上で聞いているのです。ならわたしと一緒に修羅を歩く覚悟はありますかと」

「修羅の道にも咲く花はあるさ」

わたしは今朝、散歩で摘んだ、ヒメジオンをくるりと指で回すと差し出した。

「花で釜のご飯が炊けますか?貴方は呑気過ぎます」

「でも、花がなくては生きるのもつまらない」

わたしは顔をあげて秀子を見た。

秀子の目にはうっすら光るものがあった。

子を亡くし、大切な人を泣かしている、確かに良い状態とは言えないが、長い人生、そういう時もある。泣かない時のない人生は、笑う時のない人生だ。

「でも貴方は、陽が亡くなった時も、茜の時も、泣かなかったじゃないですか。なんだかんだ、分かったようなことを言って、貴方は情が薄いんです」

言いたいこともあったが、黙って聞いた。

この人と、生き残った子供とで、いつか笑える日も来るだろう。けれど今の自分には、その希望を語る資格はなかった。

----------------------------------------------------------------

茜の死後、秀子の実家から援助をしてもらい、豊島区長崎町に小さな家を建てた。そこから少し、運気が上向いた。

自然の残る環境も気に入ったし、小さな雑木林のように雑然とした庭も心地良かった。

木々に囲まれ、浮き足立っていた心がふと落ち着いた。

そうしたら、自然と絵筆を取っていた。

泉のように描きたいものが湧き出てきた。

二科美術の仲間とスケッチ旅行に出かけ、水墨画や日本画も描くようになった。

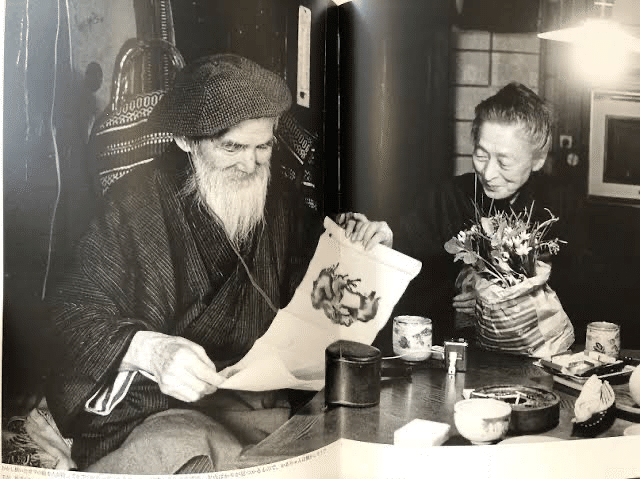

美術雑誌で紹介されると、絵の注文も増えた。

金のための絵は描けぬと思っていたが、好きに描いて、好いてもらえたら結構、そうでなければそれも結構、そう開き直ったら、案外と描けた。力が抜けた洒脱な日本画も、独特な赤の輪郭線を持つ重厚な油絵も、どちらも好評で、58歳の時、ついに銀座で個展が開かれた。

沢山の人が見に来てくれ、想像していた3倍くらいの値段で絵は売れた。

名が知られ、お金が入るようになり、長崎町の家にも毎日沢山の客や、美術関係者が来るようになった。

賑やかなのは嫌いではなかったし、これで子どもを餓死させずに済むとホッとしたが、思い描いていた日々とは少し違った。

本当は、お金が少し入って、子供たちと秀子とゆっくり晩ごはんを食べられればそれで良かったのだ。

人生は、揺れる小舟か。こっちが危ういと、反対の舳先へ走れば、また別の不満が出る。客が帰ったある夜更け、台所で片付けをしている秀子に声をかけた。

布巾で手を拭いながら秀子は居間に来た。

「ちょっと座ってくれるか」

「どうされました?」

「あのなぁ、あの…」

秀子は膝に置いた布巾を指で握りながらこちらを見ていた。

「色々あったろ、今まで」

「えぇ」

秀子は少し考えるような素振りをしたあと、頷いた。

「それで、俺も描けない時もあって、陽や茜のこともあって…」

そこまで話して、ふーっと下を向いて息を吐いた。

何を話そうとしているのか、自分でもわからなかった。何を話すつもりか、決めてなかった。けれど、伝えなきゃいけないことがあるのはわかっていた。

「大変な思いをさせたし、悲しい思いをさせて、済まなかった」

しばらく、秀子は下を向いて布巾を摘んでいたが、やがて顔を上げた。

「わたし、"着の身着のまま"も、案外楽しかったですよ」

そう言って笑うと立ち上がった。

----------------------------------------------------------------

その後も各地で個展が開かれ、騒がしい日々が続いた。

60を過ぎてからの戦争は堪えたが、軒並み家を焼かれる中、長崎町の家は焼け残り、それだけでも幸運と言えるだろう。

画家として成功した理由を問われることも多くなったが、いつも答えに窮した。何故ならそんなことは自分でもよくわからないからだ。芋虫が、蝶になる秘訣を知らないのと同じだ。

「芋虫の期間が長かったものね」

たまにインタビューに同席する秀子が黙り込むわたしに代わり、そんな茶々を入れることもあったが、案外それが答えかもしれない。焦らないこと、描き続けること。それしかないように思うが、そんなふうに答えるのも照れくさい。第一、わたし自身、そんな生真面目に描いてきたわけではない。

「成功とか失敗とか、考えんことです」

結局そんなふうに答えてお茶を濁すことも多かった。

何も答えてないような答えだが、それでも最近は相手の方が勝手に納得してくれる。良いのか悪いのかわからないが、年の功と思うことにしている。

70になって、全ての団体展から手を引いた。

その頃には、平面的で簡略化した自らのスタイルが出来ていた。残りの時間はそれを発展させることに使いたかったし、水彩画にも興味があった。何より、団体のしがらみからそろそろ自由になりたかった。

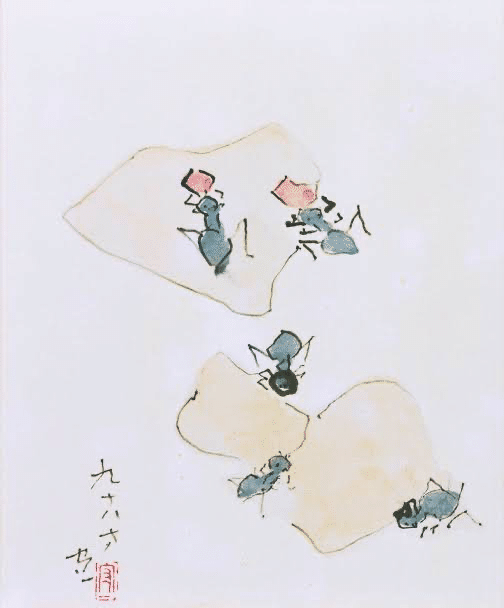

76歳の時、脳卒中を起こしてからは、ほとんど家から出なくなった。幸い、小さな森のような庭のおかげで、絵の題材には困らなかった。若い頃のように写生旅行は出来なかったが、足元の蟻にもドラマはあり、色彩があり、精巧なる造形があった。

遠くの山を見るのをやめた代わりに、這いつくばって、土や花や葉に眼を凝らした。そこには今まで知らなかった新しい色と形が溢れていた。70を過ぎて、あぁ忙しい、こうしちゃおれん、と思った。毎日、庭へ"散歩"に出て、夜はアトリエにこもって作品を描いた。もしかしたら、人生で今が1番忙しいかもしれない、今ようやく、描くべき絵を描けているかもしれない。誰のためでもなく、自分のためですらなく、絵のための、絵を。

「楽しそうで何よりです。わたしは貴方と結婚する時、小さな望みが1つありました」

庭の物干し竿に洗濯物を干している秀子の横を通って、日課の"散歩"に出ようとしたらそう声をかけられた。

「それは楽しそうに絵を描いている、貴方の横にいることです」

何だそんなことか。そんな造作のないことが、あの頃は出来なかった。そんな造作のないことで、この人は笑ってくれたのに。自分の頑なさを、恨まないではないが、その時があっての今なのだ。雪が溶けて川へ流れ出るにはどうしたって固く凍てつく季節が必要だ。その凍てつく風の時代を共に過ごした人と今、居られることが嬉しい、ありがたい。そう思って秀子に手を伸ばしたら、杖ですか?と聞かれた。

だから苦笑して、俺もそういうとこだよ、と返したら、秀子はきょとんとしており、どうやら30年越しの返事は何のことか、伝わらなかったようだがそれでいい。

----------------------------------------------------------------

87歳の時、文化勲章の内示があったが辞退した。

好きに絵を描いていただけで、文化の何たるかも未だ知らない。それに陛下様から頂いた勲章など胸につけていたら、落としはしまいか心配で、デンデンムシを探す為に、庭のヤツデの葉の裏に潜れない。それもつまらない。

その時、しっかり断ったはずだが、向こうも一介の絵描きに無碍にされては沽券に関わるのか、92歳の時、今度は勲三等叙勲を授けると伝えてきた。それも断った。

勲章をもらう名誉より、秀子と2人、囲碁を打つ午後のひとときの方が大切だ。

もしこの勲章が、わたしでなく秀子に対するものであったなら、あるいは少し、考えたかもしれない。でもきっと、結局断ったろう。

パチリ、パチリと午後の縁側に囲碁の音が響く。

その穏やかな音こそが、2人歩いてきた修羅の先の光なのだ。それはきっとどんな勲章より輝く(終)

----------------------------------------------------------------

あとがき

来週は、人ではないものを取り上げる予定です。

当然、アーティストでもありません。

そのため、取り上げるかどうか、迷いました。しかし、どうしても知って欲しいものであったため、取り上げることにしました。

どうぞ、(コレを取り上げたか!)と、驚いてください。

お楽しみに。

これからも色んなアーティストの胸熱なドラマをお伝えしていきます。 サポートしていただいたお金は記事を書くための資料購入にあてさせていただきます。