トーベ・ヤンソン〜ひとりぼっちの物語が世界が照らす〜

いつだって一人ぼっちだ。

絵を描いたって何もならない。

でも、だからこそ描くのだ。

トーベの父、ヴィクトルはフィンランドでは有名な彫刻家だった。しかし収入は不安定で、一家の家計は母シグネが銀行へパートに出ることで辛うじて支えられていた。シグネは挿絵の仕事もしており、それを見て育ったトーベが絵を描き始めるのは、当然の帰結と言えた。

しかし、それは子供の無邪気なお絵かきとは一線を画していた。トーベが描く理由には早くから、お金を稼ぎたい、それで家計を楽にしたいという気持ちがあった。

両親ともにアートに関する職にあったため、人脈とチャンスには事欠かなかった。

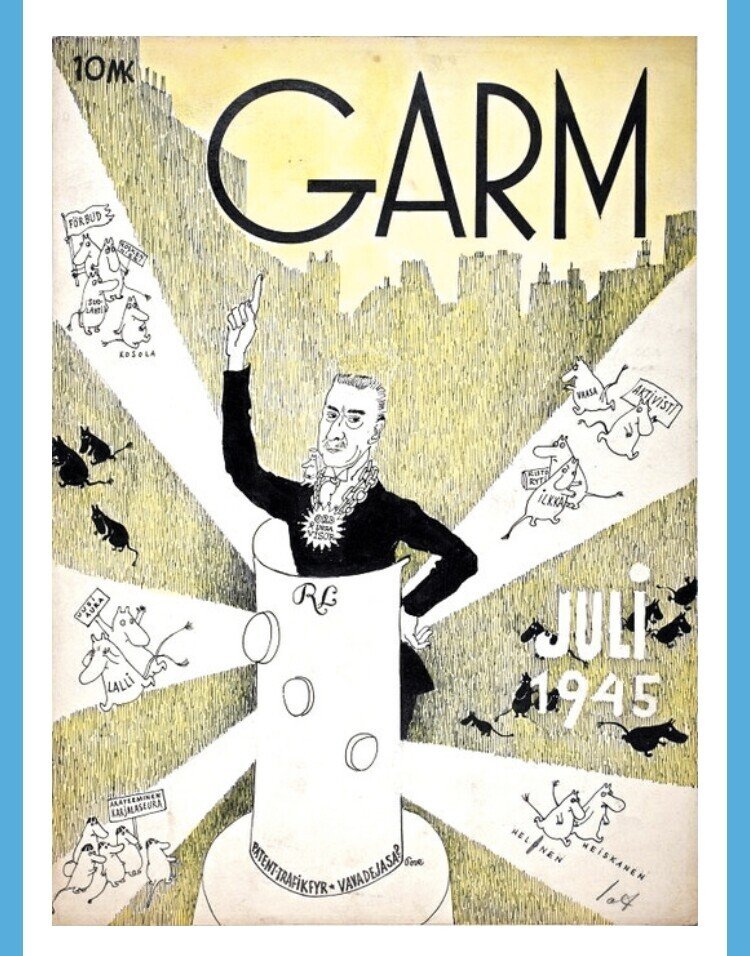

トーベがプロとして雑誌『ガルム』に風刺画を描いたのは1929年、15歳の時だった。『ガルム』での仕事はこの後、1953年に『ガルム』が廃刊になるまで、実に20年以上にわたって続いた。

----------------------------------------------------------------

1935年、春。ヘルシンキ。

20歳のトーベは廊下に仁王立ちのまま、アテネウム(フィンランド芸術協会美術学校)の廊下に張り出された絵画作品を睨んでいた。一番目立つ場所に飾られているのは見たこともない男子生徒の作品だった。

校内評価で教師陣から1等を得たのは私なのに。

ふざけている。

「怖い顔してどうしたの?」

エヴァが後ろから肩に手を置いた。

「こんなことってある?」

トーベは男子生徒の絵を顎でしゃくった。

エヴァは苦笑すると頷いた。

「わかるよ。でも、しょうがないじゃない」

当時のアテネウムは性差別が激しく、それに嫌気がさした女子生徒は次々に辞めていき、今ではトーベとエヴァしかいなかった。なぜ、虐げられるのか。なぜ、正当に評価されないのか。この学校だけではない。世界では大きな力が小さな声を押しつぶしている。小さな声はなかったことにされている。上等だ。

トーベは制服のスカートのポケットからペンを取り出すと、男子生徒の絵の隅に小さな生き物を描き込んだ。

後日、教師に呼び出された。

「何だ、あの落書きは!君には他人の作品への敬意がないのか!」

トーベは悪びれず答えた。

「いいえ、先生。あれが1等なんでしょ?だから描いてあげたのよ、よく出来ましたってね。(はなまる)よりよっぽど気が利いてるでしょ?」

教師はしばし黙ると言った。

「君は…すでにプロとして活動している。腕は認めよう。だが、その驕りがいつか命取りになる」

トーベは黙って教師を見つめたまま、エイナル叔父さんの話を思い出していた。

トーベは10代の頃、ストックホルムの工芸専門学校へ通うため、叔父さんの家に下宿していた。ある夜、空腹に耐え切れず、忍び足で台所へ行き、叔父さんが取っておいたチーズケーキをこっそり食べていた。すると突然、明かりがついた。ひっ、と小さな叫び声をあげ、トーベはチーズケーキを両手に持ったまま動けなかった。

「ネズミにしては随分大きくて可愛いらしいな」

叔父さんの声がした。謝るトーベに叔父さんは手を振った。

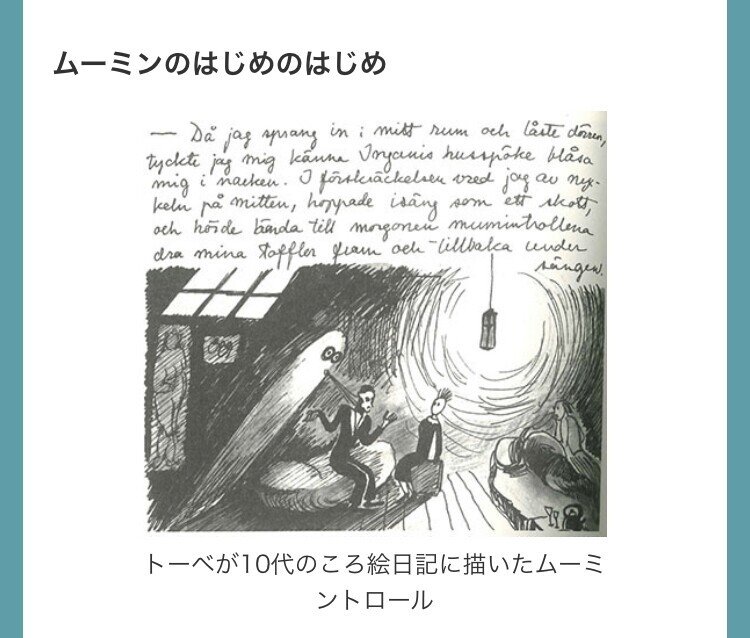

「いいさ。君の好物が1つわかった。それが嬉しいんだ。だが今度からは隠れんでくれ。ムーミントロールに脅されるぞ?」

「ムーミン…トロール?」

叔父さんは、チーズケーキの包み紙に、小さくまるっこい身体に、もぞもぞした長めの鼻を持つ、奇妙な生き物の絵を描いた。

「悪いことをしてると、こいつに後ろから首筋に息を吹き掛けられるんだ」

トーベはワクワクして勢い込んで尋ねた。

「そしたらどうなるの?」

「そしたら…?」

叔父さんは顔を斜め上にあげて少し考えていた。

「そしたら、凄くビックリするんだ。さっきの比じゃない」

「それだけ?」

「それだけさ。良いだろう?」

「うん!」

なんて平和で愛があって、ユーモアが効いているんだろう。

「少しは反省したか?」

教師の言葉にトーベは答えた。

「それって、ムーミントロールに息を吹きかけられるようなことでしょうか?」

その日、家には帰らず、恋人のサミュエルのアトリエへ行った。サミュエルはトーベより一回り年上で、画家として活動していた。アトリエのオレンジのソファに座り、サミュエルがキャンバスに向かうのを眺めていた。

サミュエルは描く時、絵の具の汚れを気にしていつも白衣を着ていた。トーベはそれが気に入らなかった。

「今日はいつにも増して『ご機嫌』じゃないか。どうした?道でばったりヘレン・シャルフベック※にでも会ったかい?」

※フィンランドを代表する画家。

「彼女の作品はわたしには厭世的過ぎるわ」

「辛辣だね。何があった?」

サミュエルが振り向いた。

「いつもの、「やんなっちゃう」ことよ」

「そう、じゃ、これから「いいこと」でもして上書きするかい?」

隣に座ったサミュエルの白衣から漂う油絵具の臭いが鼻をついた。ソファに押し倒され、下から見上げながらトーベは呟いた。

「ねぇ、あなたもいつまで「お絵描き」してるつもり?興味がないのよ」

サミュエルはそのままトーベに口づけすると、静かに笑った。

「そうだね。だが君は、その「お絵描き」にすら達してない」

制服の皺を直すと、トーベは立ち上がった。もうこのアトリエに来ることもないだろう。

----------------------------------------------------------------

1939年、奨学金を得て行った、遊学先のイタリアから戻ると第二次世界大戦が始まっていた。

国境を接するソ連はフィンランド内に自国の軍隊を常駐させるという、無理な要求を突きつけてきた。フィンランド政府がそれを突っぱねると、4個軍50万人の兵力で攻め込んできた。要求は、いいがかりをつけ、攻め込むための口実でしかなかった。本当の目的は、時のフィンランド政府の転覆と傀儡政権の樹立であった。

もちろん、フィンランド軍も座してやられる訳はなく、全軍を持って迎え撃った。が、それでも9個師団12万人。兵力差は4倍以上。まさに有無を言わさず力でねじ伏せんとする大国のやり方だった。

トーベはアトリエにこもり、戦争からはなるべく距離を置いた。しかし、弟を兵隊に取られ、親友であったエヴァもアメリカへ亡命するために去った。ポキリ、ポキリと枝を折られるように大切なものを奪われる虚しさと怒り。見ないよう努めても、戦争はトーベを放っておいてはくれなかった。

自力ではソ連と渡り合えないと判断したフィンランド政府はナチスドイツと手を組んだ。マンネルヘイム元帥の「ろくでもない選択肢の中から最もマシなものを選んだ」という言葉からも、これが苦肉の策だったことが知れた。

しかし、一度意思決定がなされれば否応がなく国はそちらへ流れ、国民の意識は変えられていく。トーベの父、ヴィクトルもその1人だった。

ドイツと組む以外、国の独立は守れず、やむ無しとするヴィクトルと、トーベは対立した。特に、ドイツの方針に従ってユダヤ人を捕らえ、ドイツ兵に引き渡すことには反対した。トーベの大切な友人、エヴァもユダヤ人だった。

「今は仕方ないんだ。ユダヤ人を守るより、私にはお前達家族を守る義務がある」

「そうやって捕らえられたユダヤ人達にも家族がいるのよ」

「お前はまだ若い。物事の優先順位がわかってないのだ」

「人の命に優先順位なんてないわ。言われたらお父さんはヒトラーの靴の裏でも舐めるのね、大した愛国者だわ」

パンっと、頬を張られた。それでもトーベは父から視線を逸らさなかった。痛いのは慣れている。もっと痛い思いをしている「小さなもの」達が沢山いる。

「生意気を言うな」

そこで言葉を切るとヴィクトルは俯いて小さく息を吐いた。

「私だって辛いんだ」

「お父さんのこと、芸術家だと思ってたわ。でも今目の前にいるのは知らないレイシストよ」

自室に駆け込んだトーベはベッドに突っ伏した。堪えていた涙が溢れた。肩が、ガクガク震えた。なぜ奪うのか、大切な父を、弟を、友を。願っても祈っても世界は悪くなるばかりで、行き場のない小さなもの、非力なものはキャタピラに踏み潰されて消えていく。

トーベはペンを握ると、『ガルム』の裏表紙をちぎって余白に描き始めた。描かなくては消えてしまう、行き場のないものたちを思って。

トーベは1943年頃から、『ガルム』に載せる風刺画に、サイン代わりに小さな生きものを描いていた。

スノークと名づけたそれは、いつか叔父から聞いたムーミントロールを思って描いたものだった。小さく目立たなく、目に見えなくとも、この世界にはたくさんの生きものがいる。無いことにされてたまるものか。

夢中でペンを走らせた。胸の中で、ペンの先から紙の上へ飛び出す時を待っていたように、トーベ自身も見たことのない小さな生きものが次々と紙の上に現れた。それは、廊下に立ち尽くすいつかのトーべ自身であり、船の上から手を振り続けるエヴァの姿であり、変わってしまった父の幻影でもあった。皆、心に小さな生きものを抱えてる。それは世界の仕組みと相容れぬものであることも多い。

だから生きていくために皆、自分自身でその生きものを握り潰してしまう、気づかぬうちに。それならわたしが描き留めよう。皆が心にいるリトル・トロールをいつだって思い出せるように。慈しめるように。

皆と同じでないことは、おかしなことではない。そこにこそ、人の命の輝きがある。

しかしそうやって描いた生きもの達はまだ、落書きに過ぎなかった。

葉巻を灰皿代わりのイッタラの平皿に押しつけると、アトス・ヴィルタネンは煙を吐いた。トーベが持ってきたイラストに一枚一枚目を通すと言った。

「これ、物語にしてみたらどうだい?なんなら僕が知り合いの出版社へ声をかけてもいい」

アトスとは1943年、彼の屋敷で開かれたパーティーで知り合った。政治家であり、左派活動家でもあったアトスは常に襲撃のリスクに晒されていた。トーベが参加したパーティもキャノン・パーティ、いつ砲弾が撃ち込まれるかわからぬスリリングなものだった。

「ありがとう。あなたの意見が聞きたかったの。出版社へは、私が持ち込むわ」

「そうか。この前のレオナルド・バッカスでの個展では80点売ったんだろ?その実績があれば大丈夫さ」

「そう、でも、絵本は描いたことがないからどうなるかわからないわ。わたしってほら、「子供向き」じゃないから」

「別に子供に向けて描かなくていいさ。世界に向けて描くんだろ?忘れるな、わたしはここにいるって」

「そう、あなたはここにいるわよって」

アトスがイラストを差しながら笑って言う。

「このちっこい毛むくじゃらのや、海坊主みたいのが言うんだろ?」

「そうよ。あなたはどこから来たの?わたしはここにいるわ。もう泣かないでって」

アトスが笑いを収めてトーベに尋ねた。

「じゃあ君は、今までずっと泣いてきたの?」

「どうかしら。怒ってばかりだわ」

アトスが近づいた。

「それじゃ随分、疲れたろう?」

肩に手を置かれた。逃げることもできたが、トーベは小さく首をかしげて言った。なんてことないわ。

アトスの顔が近づいてきて、キスされるかと思ったが、アトスはトーベの唇に吸いかけの葉巻を差し込むと、そっと離れた。

「一服しなよ。戦士にも休息は必要だ」

「あなたもね」

トーベは葉巻を手に持つと、少し背伸びしてアトスに口づけた。

----------------------------------------------------------------

1944年、トーベはついに理想的なアトリエを手に入れた。

ウッランリンナ1番地のビルの最上階の部屋だった。広さも充分だったし、何より天井が7メートルもあり、開放的なところが気に入った。

トーベは多額の借金をして、この部屋を買い取った。これでもう描くしかないと思った。描いて、稼いだお金で返していくのだ。

トーベはアトスにも手伝ってもらい、アトリエの改造に取り掛かった。明り採りの高窓の位置にロフトを作り、ベッドを置いた。これでいつでも、寝そべって外を眺めながら一服できる。絵画作品も描いていたトーベは、アトリエにキャンバスも持ち込んだ。そして、挿絵や物語を書く大きな作業台も置いた。アトリエはすぐに物で溢れたが、トーベは父の彫刻作品も飾った。忘れたわけではない、嫌いになったわけではない、ただ、悔しいのだ。この戦争が憎いだけだ。父だって同じだろう。

改造が終わったアトリエのベッドに寝転び、アトスが誘った。

「さぁ準備は整った。こっちにおいでよ」

「まだ陽が高いわよ」

「最初に買っとくのはカーテンだったか」

アトスの言葉に笑いながら、トーベ自身も近いうちにアトスとはそういうことになるだろうと感じていた。

トーベはかつて描いたキャラクター達を基に、ムーミントロールの物語を描き上げた。

それは1945年に『小さなトロールと大きな洪水』というタイトルで出版され、ムーミンシリーズの第1作となった。

売れ行きは芳しくなく、話題にもならなかったが、トーベはめげなかった。わたしの描く小さな生きものたちはきっと少しずつ、皆の心の中へ入っていく。続けることが大切だ。

アトスと共に彼の故郷であるオーランド諸島を訪ね、そこで見た子供がクレパスで塗りつぶしたようなカラッと明るい空と、原色の草花に深い藍色の海。そうした光景を第2作『ムーミン谷の彗星』には込めた。しかし、それも反響は少なかった。

それでも、新しい才能の芽吹きに敏感な何人かのアーティストは気づいていた。ムーミンが今までにない性質を持った物語であることに。一見、あたたかく緩いキャラクターから始まる物語はしかし、一筋縄ではいかないキャラクターが登場し、時に不穏な展開を見せ、どう納得したら良いのかわからない終わり方をした。

これは、誰に問いかけている物語だ?

そして気づく。あぁそうか、忘れていたわたし自身の物語だと。そんな1人にヴィヴィカ・バンドレルがいた。

彼女はトーベより3歳年下の、当時カリスマ的人気を誇る舞台監督だった。『ムーミン谷の彗星』を舞台化したいと考えた彼女は、トーベを自分が監督した舞台に招待した。

----------------------------------------------------------------

招待されて行った舞台は退屈だった。

役者が演じる女はキャンキャン喚くだけで可愛げがなかったし、男はマッチョなくせにナイーブだった。

舞台後、カフェに誘われて感想を伝えると、ヴィヴィカは声を上げて笑った。

「じゃあ、あなたは今、いい恋をしてるのね」

言われてトーベは少し考えた。アトスとは仲良くしているが、心が燃えるようなことはない。何度かベッドも共にしたがそれだけだ。空が白む頃には水に描いた絵のように消えてしまう。

「どうかしら。でも、あんなふうに喚くのは好きじゃない」

「そ。淑女なのね」

ヴィヴィカはからかうように上目遣いでトーベを見た。

「わたし、帰るわ。今日は招待してくれてありがとう」

「何?怒ったの?」

「そうじゃないけど、やらなきゃいけないことがあるの」

立ち上がったトーベの腕をヴィヴィカが掴んだ。

「第3作は、順調?」

トーベは立ったまま振り返ってヴィヴィカを見た。

「どういう意味?」

ヴィヴィカは微笑んだ。

「そのままの意味よ。野生のウルフみたいな子ね。そう噛みつかないで」

「話題にもならない話をいつまで続けるんだって、そう言いたいんですか?」

「まさか。純粋な応援と心配よ。じゃなきゃ舞台化の話なんてしないわ。わたしはね、才能ある人にしか自分の時間は割かないの」

「そうですか。わたしも同じです。じゃあ失礼します」

トーベは手を振り払った。ヴィヴィカが舞台化して有名になっても意味がない。わたしが描いて届けるのだ。1人1人に。手紙を書くように。きっと待ってる人がいる。これはわたしが描く彼や彼女の物語だ。

「寝物語みたいなこと言ってんじゃないわよ。出版するってことはロマンなんかじゃない、ビジネスよ。それがわかってないからあんたの物語は届かないの」

トーベはヴィヴィカに向き直ると静かに尋ねた。

「あなたなら、届けられるの?」

「力になれるわ」

ヴィヴィカはハーブティを一口飲むと、店員に下げさせた。冷めるとダメね、男と同じ。

「ついてらっしゃい」

ヴィヴィカは席を立つとトーベを見ずに歩き出した。

面白い、そう思ってついて行った先はしかし、トーベ自身のアトリエだった。何故ヴィヴィカがここを知っているのか。トーベを振り返ってヴィヴィカが笑った。

「ここなら落ち着くでしょう?」

ヴィヴィカはドアを片手で押し開くと中へ入った。掛けたはずの鍵は開いていた。

ヴィヴィカに続いて部屋に入り、トーベはあっ、と声を上げた。アトスがソファに座っていた。

「開けといてくれてありがとう」

アトスがヴィヴィカに何か言い、再びヴィヴィカが答える。

「約束が違う?あなたと何か約束なんてしたかしら?主役の2人が来たのよ。ドアマンは下がっていいわ」

言うとアトスに見せつけるようにヴィヴィカはトーベを抱き寄せた。とっさのことで、抵抗できなかった。

額をくっつけ、ヴィヴィカが囁いた。

「どうしたの?芝居よ芝居。リラックスしていきましょ」

ターコイズブルーの瞳に射すくめられ、一瞬、怯んだところに、柔らかで湿った感触が唇に触れた。

ヒョウのように俊敏で、ヴァルコヴオッコ※の花弁のように繊細なキスは、気づいた時には唇を通り過ぎていた。

※フィンランドでは一般的な花。イチリンソウの仲間。

「もう一度、試してみる?」

さっきと同じ、上目遣いでヴィヴィカが尋ねる。

自分で頷いたのか、ヴィヴィカに頭を引き寄せられたのか、2度目のキスのきっかけはわからなかった。ただ、気づいた時にはヴィヴィカの高くてなめらかな鼻が目の前にあり、視界からアトスが消えていた。

ベッドの中で、肩を噛まれてトーベは軽く声をあげた。

まさか出会ったその日にこんなことになるなんて、しかも、女性と。トーベ自身が一番驚き、困惑していた。けれど、当然そうなるように仕組まれていたような自然さだった。自分がどこに触れて欲しいか、触れたいか。言葉を持たず伝わるようだった。それが恐ろしく、なのに引き抜いても引き抜いても余計、沼にはまった。背徳と罪の沼から顔だけ出し、トーベはあえいだ。当時、フィンランドでは同性愛は禁じられていた。

しかし、そんなふうに扇情的に始まった2人の恋は長くは続かなかった。トーベはヴィヴィカに夢中になったが、獲物の首筋に牙を突き立て飽きたか、ヴィヴィカは次第に醒めていくようだった。

のちにわかったことだが、当時、ヴィヴィカにはそのような「彼女」が何人もいた。

とはいっても、彼女とトーベの縁が切れることはなかった。ヴィヴィカがトーベの才能を認め、それに力を貸そうとしたのは事実だし、実際、ヴィヴィカの演出により、『ムーミン谷の彗星』は舞台化された。

トーベはその舞台を一番後ろの席から見た。隣りにはアトスがいた。

「あの日、合鍵を使ってまで、わたしのアトリエに入って、ヴィヴィカと何するつもりだったの?まさかポーカーでもないでしょ?」

「さぁね。忘れたよ。それより君こそ一体あれはどういうわけだい?」

「演技よ。スパルタな舞台監督に言われたの」

アトスはふふっと笑った。

「それなら僕らは被害者同士だ」

「都合のいい…」

アトスの言葉に腹は立ったが、自分にも弱みはある。トーベはそれ以上の言葉を飲み込んだ。

「なーに?雨降ってなんとやらってやつ?つまらないわね」

後ろから声をかけられ振り向くと黒のロングコートを着たヴィヴィカが立っていた。照明の落ちた観客席でもルージュが光って見えた。

「良い舞台だわ。原作とは違うけど、根底にあるのは同じね。ありがとう」

トーベは礼を言った。

「わたしが好きでやったことよ。ムーミンはあなたが描いて広めなさい。次回作、期待してるわ」

立ち去ろうとするヴィヴィカにトーベは手を伸ばした。

「お芝居は終わりね。幕引きはドアマンに任せるわ」

アトスにそう言うと、ヴィヴィカは立ち去った。トーベは伸ばした右手を自分の左手で包んだ。

心の半分が欠け落ちた痛みがあった。けれどその傷口から新しい物語が生まれ出ようとしていた。

----------------------------------------------------------------

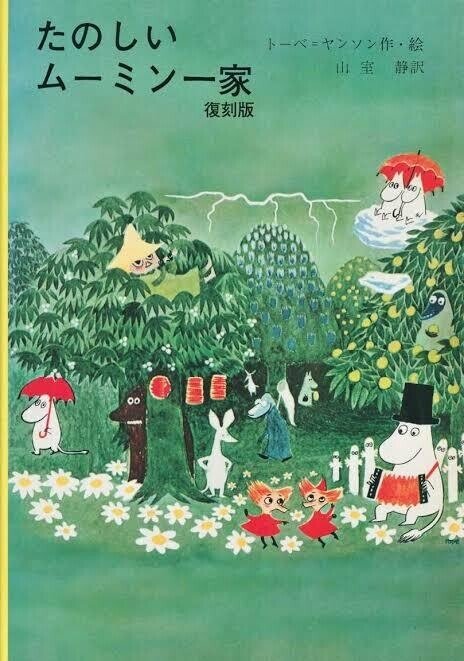

『たのしいムーミン一家』と題された第3作は1948年のクリスマス商戦に合わせて出版された。

ムーミン達が、1つのシルクハットを発見するところから始まるドタバタ劇は、アイデンティティとは何か?という深い命題を内包しており、大人達の心を掴んだ。じわじわと広がっていく人気に評論家達も高い評価を与えた。

2年後にはイギリス版が発売され、シリーズ3作目にしてムーミンは海を越えた。

イギリスでのイブニング・ニュース紙での漫画連載を皮切りにムーミン漫画は40カ国の新聞紙上で展開され、その読者は2000万人に達した。

いつだって居場所がなく、何かに怒っていた少女は瞬く間に、世界的なキャラクター生みの親、漫画原作者となっていた。

それでも。

トーベには居場所がなかった。

有名になればなるほど、心の中がカリカリと乾いた。

ムーミン谷に流れる小川の水をお腹いっぱい飲みたかった。描きながら、彷徨っていた。自ら生み出した緑のとんがり帽子のハーモニカを愛する男の子がこちらを見て言っていた。どこに行こうっていうんだい?とっくに菜の花が咲く原っぱにはついているっていうのに。

わからなかった。

だからスナフキンに何度も旅をさせた。

どこに行こうというのか。

誰を愛せば良いのか。

愛すべき人はたくさんいて、そうしていつも1人だった。

何故なのか。

トーベは40歳になっていた。

子供騙しの落書きではなく、芸術家なら絵画を描けという父、ヴィクトルの言葉も胸に刺さっていた。どれだけ人気が出ても、漫画は漫画、消費され、忘れ去られるものであり、ファインアートからは1段も2段も下に見られた。

それはトーベ自身もわかっていた。歯痒かった。戦争中のやるせなさを癒すために描き始めた小さな生きもの達の物語は今や、トーベ自身を乗り越え、飲み込み、描き続けることを強いた。

描けば喜ばれ、お金が入った。

けれどわたしは画家だ、そう叫びたい自分を消すことができなかった。ないものねだりなのはわかっていた。わたしはいつまでこうして与えられたディッシュにイヤイヤを言い続ける少女でいるのか。滑稽だった。

トーベは作業机にペンを放り投げると、大きくため息をついた。

アトリエのドアをノックする音がした。

ヴィヴィカだった。

ヴィヴィカはアトリエを黙ってゆっくり一巡りした。棚の上の、ロンドンで買ったハリネズミの小さな置物をポケットに入れたりしながら。

そうして、途中まで描いて何ヶ月も前から筆が止まっている油絵のキャンバスの前で立ち止まった。

「描いてるの?」

「絵画は…時間がなくて」

ヴィヴィカはしばらくキャンバスを見つめていたが、振り向くと言った。

「紹介したい人がいるの。会ってみない?」

「ん、いいけど、ハリネズミは返してよね、気に入ってるんだから」

ヴィヴィカはトーベに近づくと白髪の混じるようになった髪に指を這わせた。

「綺麗になったわ。誰かに渡すのが惜しいわね」

「何バカな…」

ふいの、口づけだった。あの時と同じ、少し冷たくて柔らかな感触に、一瞬、後頭部が痺れた。が、すぐに正気に戻った。トーベが口を開くより先に、ヴィヴィカはハリネズミの置物でトーベの唇を押さえた。

「お代は払ったわ」

トーベは苦笑するしかなかった。

「で、誰なの?会わせたい人って。アトスって不埒な男前なら結構よ」

「そんなスナフキンじゃないわ。トゥーリッキ・ピエティラよ」

※フィンランドでは有名な女性のグラフィックデザイナー

----------------------------------------------------------------

トーベとトゥーリッキは出会ってすぐ意気投合した。

花粉を蜜蜂がしかるべき場所へ運ぶように、2人の間を行き交う言葉は、お互いがお互いにとってその時一番欲しい形になるよう、小さな生きものが丸めたり伸ばしたりしているかのようだった。

トゥーリッキと海辺のベンチに並んで座り、後れ毛が風に吹かれて頬を打つこそばゆい感触の中で、トーベはやっと居場所を見つけたと思った。彼女の隣りの陽だまりのような心地良さ。

「ずっと空けておいたのよ、その席を。とっても有名なのに、傷ついて疲れた女の子がいつか座ると思って」

トゥーリッキの言葉に、トーベは頭を垂れた。嬉しくて、ホッとして、震えた。肩に、そっと手が置かれた。

同性同士の恋愛は未だ禁じられていたが、構うものかと思った。わたしにこの恋を置いて他に何がある。

アトスには全てを話した。

「僕らも知り合って10年以上、好きにやってきた。今更何も言いはしないさ。ただ、週に一回くらい、一緒にディナーを食べよう。君の気が向けば、食後のワインも」

どこにもいないと思ってた。

だからいつだってどこかにいる誰かを旅の道の先に探してた。その暗がりに、必死に目を凝らし、キラキラ光るものを見つけて駆け寄っては、落胆してきた。

(もう菜の花は、見つかっているのに)

とんがり帽子の男の子の声が聞こえる。

「わたし、もう一度今、あなたに恋しそう」

トーベは出会って12年、初めてアトスに心からの言葉を伝えた。光栄だね、彼はそう言って笑った。

トーベはトゥーリッキとの恋を静かに慎重に育んだ。

隣りに越してきたトゥーリッキの家と、自分のアトリエを秘密の屋根裏の通路で繋いだ。

かがまなければ通れない狭い通路で、2人は蝋燭の灯りだけで何時間も話し、小さな子供のように重なり合って眠った。トゥーリッキの脂肪のついた、たぷたぷのお腹に耳をつけて丸まっていると、自分が海の底の貝になった気がした。目も耳も失って、ただその温もりが、柔らかさだけが伝わる。全身を満たす、海鳴りを感じる。

禁断の恋を貫くことで、トーベの思想は深まっていった。

人として誰かを愛することをなぜ人が禁じるのか。

自由とは何か。孤独とは何か。居場所がなくてそれでも現実世界であがく人達に届けたかった。あなたが今、抱えているそれは、ガラクタなんかじゃない。見ていてごらんなさい。きっといつかそれは光りだす。あなた自身を照らすために。物語を、描きたかった。何かに追われるのではなく、伝えるために描きたいと思った。

そうして1958年、トーベはシリーズ6作目となる、『ムーミン谷の冬』を書き上げた。

トーベはこの物語で、トゥーリッキをモデルにした、トゥーティッキというキャラクターに、こんなことを語らせている。

「この世界には、夏や秋や春にはくらす場所をもたないものが、いろいろといるのよ。みんな、とっても内気で、すこしかわりものなの。ある種の夜のけものとか、他の人たちとはうまくつきあっていけない人とか、だれもそんなものがいるなんて、思いもしない生きものとかね」

同じ年、父、ヴィクトルが亡くなった。

落ち込むトーベをトゥーリッキはペッリンゲ諸島のグルーヴ島へ誘った。ここは、トーベが子供の頃から夏休みを過ごした場所だった。2人はここに小屋を立て、夏は島で過ごし、冬はヘルシンキのアトリエで製作するという生活を始めた。

----------------------------------------------------------------

生涯の伴侶、トゥーリッキ。最高の戦友、アトス。

かけがえない花を見つけたトーベは、ムーミンという、長い自分探しの旅の歩みを緩め、再び、絵画作品に取り組み始めた。1960年、45歳からの再出発だった。

1960年代末からは、大人向けの小説にもチャレンジし、ムーミンでは描き切れなかった精神の暗部をよりえぐったテーマを扱った。

そして1970年、最愛の母、シグネの死をきっかけに、最後となるムーミンシリーズに取り掛かった。

子供の頃から母シグネはトーベにとって、そのエプロンに顔をうずめて泣ける、ただ1人の存在だった。大人になってから、様々な恋愛もしたが、いつも母のことが心にあった。パートナーにのめり込むほど、木のうろのような暗い場所でぽつねんと立つ、シグネの姿が瞼に浮かんだ。解放して欲しかった、放っておけなかった、いつだって、戻れる場所だった。寂しかった。手のひらを開いて見た。アトスも、トゥーリッキもいるけど、何もなくなってしまった、そう思った。声を上げて泣きたかった。ねぇママ、もう一度頭を撫でてよ。

できた作品は『ムーミン谷の11月』と名づけた。ムーミンのいない家で仲間たちが過ごす、少し寂しくて、温かい作品となった。

----------------------------------------------------------------

その後もトーベは小説集『メッセージ』(1998年)など、晩年まで旺盛な執筆活動を続け、2001年、86歳でこの世を去った。トゥーリッキはトーベ亡き後も映像や模型作品など、クリエイティブな活動を続け、2009年、92歳で河岸へ渡った。トゥーリッキと同い年のヴィヴィカはヘルシンキ劇場の建設に尽力するなど、フィンランドの演劇界の発展に貢献し、2004年に亡くなった。

トーベとその「物語」を彩る女性達は皆、2000年代に退場してしまったが、彼女が生み出した小さな生きものは今も元気にどこかを闊歩している。隙あらば、人々の首筋に息を吹きかけてやろうと狙いながら(終)

この記事が参加している募集

これからも色んなアーティストの胸熱なドラマをお伝えしていきます。 サポートしていただいたお金は記事を書くための資料購入にあてさせていただきます。