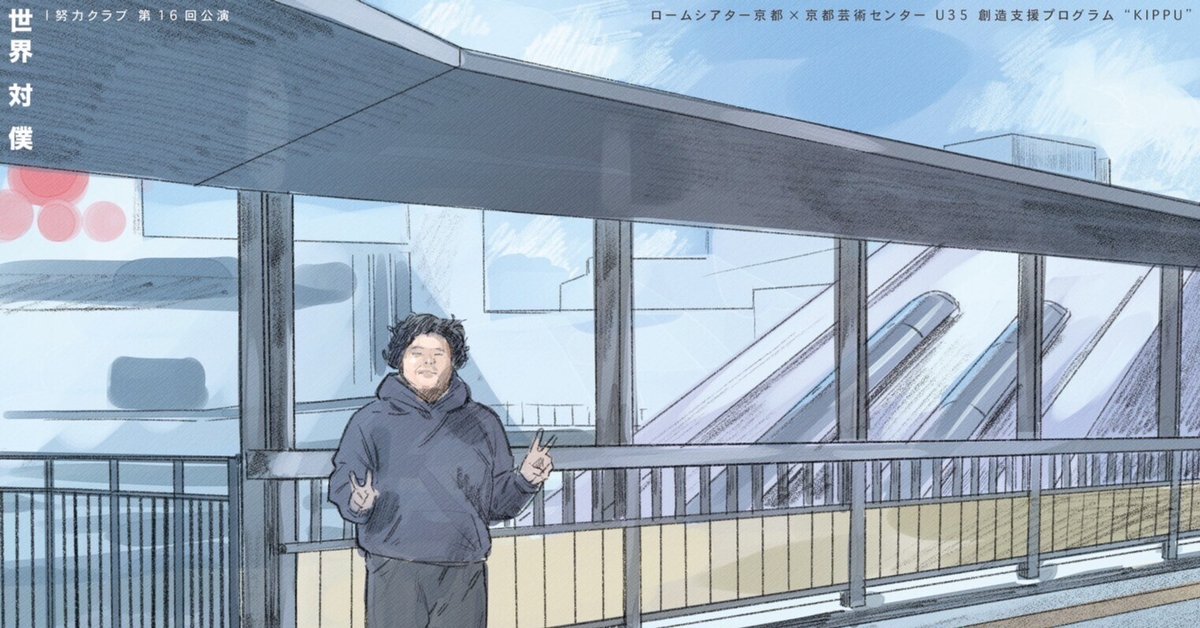

外側から「僕」を見つめる――努力クラブ 第16回公演『世界対僕』をめぐって

『世界対僕』というタイトルから、全世界を敵に回すような、あるいは特別な力を持った「僕」が秘密裡に世界を救うような、すがすがしいまでの孤独というものをイメージした。実際に作品の中に、孤独は存在するように思う。しかし、それはじっとりと湿度のある、静かに向き合うべき孤独だと感じた。

物語の前半は、以下の内容を中心に展開する。

主人公の合田団地は、作品内にのみ存在する架空の劇団である「得体の知れないヤツら」を解散させることを考えつつも、なかなか決断できないでいた。劇団で脚本を担当する合田は、その悩みを作品化し解散公演にまつわる劇団員の悲喜こもごもを描こうと提案するが、劇団員からは大きく反発を受ける。

『世界対僕』は、「努力クラブ」で脚本・演出を担当する合田と同名の「合田」が主人公であるが、合田役は合田自身が演じてはいない。前説のために舞台に登場した合田は、劇団の俳優である西マサトに合田役を託すところから本編がスタートする。(以降、区別のために西が演じる合田を「合田」と表記する)

脚本家としての合田が「合田」を描くことは、ともすれば私小説のようにも思える。開演するまで、会場には繰り返しゲーム音楽が流れ続け、舞台上のセットは、大小さまざまでカラフルな四角形のみ。浮いている四角形もあることから(図1)、現実とは異なるルールの世界であるように見える。この物語はあくまでもバーチャル世界である、ということを演出によって表現しているように感じた。

『世界対僕』は演劇という表現で、演劇の世界を描いている。メタフィクションの手法を用いている点が、作品の大きな特徴と言えるだろう。架空の劇団である「得体の知れないヤツら」は、まるで戦隊モノのように決めポーズをしたり(図2)、シュプレヒコールをしたり(図3)、実際に存在するか危ういほど誇張された「演劇あるある」を織り交ぜながら、劇中劇を展開する。現実世界では不自然になってしまう配置で会話がなされるドラマ(図4)のように、「観客の存在」を前提とした劇中劇は、フィクションの度合いをより強く感じさせる演出効果があるだろう。

私小説とは異なる方法で、脚本家という立場を別の俳優に演じさせること――言い換えれば、自分を他者に託すこと――は一体どのような効果があるだろうか。木村覚は著書において、「戦略的ユーモア」のひとつとして弱さを表明することは、特徴を可視化し、外在化させ、自身の肯定につながるという内容を述べている *3 。『世界対僕』において、「合田」はたびたび「脚本が書けない」「才能が枯れた」といった不安感に苛まれ、弱音を吐くシーンがある。脚本家の気弱な心持ちを俳優が演じることは、見た目にもわかりやすい外在化と言えるかもしれない。

「得体の知れないヤツら」の登場シーンをさらに詳しく見てみたい。劇中の公演では脚本家である「合田」は登場しない。つまり「合田」は観客に向けて、目に見える形では自分を開示していない。しかし「合田」は劇中劇以外では、自分を開示してしまう。一般的に人には見られたくないような、例えば異性になじられたり、言いにくい心情を吐露したりするシーンでは、俳優が観客に向かって横を向く(図5)(図6)、あるいは背を向ける配置で進行する。

図5、図6のようにふたりきりで対話するシーンは、図2、図3のような大勢が関わるシーンとは対照的だ。見られることを前提とする、見せたくないところを見せてしまう、という脚本・演出上の対比があり、それは弱さを開示しないこと、弱さを開示してしまうことの対比と考えられないだろうか。

図5、図6のように「合田」と他の登場人物が対話するシーンでは、「合田」が対話する相手の表情を、真正面からは見ることはできない。相手がどのような感情で対話しているかは、観客それぞれの解釈に委ねられる。「合田」の反応を頼りに注意深く相手の感情を読み取ろうとする観客は、「合田」を通して対話を疑似体験しているようでもある。

物語の終盤では、さらなる委託が行われる。「合田」は劇団員である後藤に「合田」を引き受けてほしいと強く依頼し、それが受諾されると「合田」は「合田」でなくなるのだ。(図7)

最初はためらいながらも、わずかな押し問答だけであっさりと引き受けた「新・合田」(後藤)は「得体の知れないヤツら」の解散を考え直し、劇団員たちと再生の喜びを分かち合う。一方、「合田」ではなくなった「元・合田」(西)は、劇団員たちの前から姿を消す。「得体の知れないヤツら」の劇団員たちは、「合田」が別人になっていることに気が付かないのか――それとも気にしていないのか――これまでと変わらない様子で「合田」と接する。むしろ劇団の再生によって、両者の絆が深まったようにすら見えるのだった。

このように外身と中身が一致しないことは、現実世界でも起こりうる。例えば「推している」アイドルがグループを卒業するとき――アイドル自身は芸能界を引退せず異なるフィールドでの活躍を望んでいたとしても「アイドルであること」にしか対象に価値を見出せないファンは、継続して「推す」ことはできない。インディーズで活動するバンドが、メジャーデビューするとき――いつか華々しい活躍することを夢見て連帯感を感じていたファンは、環境が激変するバンドと、変わらない生活を続ける自分を同一視できなくなる。アイドルやバンドといった極端な例を出さずとも、現代社会において外身と中身の不一致ということは頻繁に起こりうる。Twitter、Instagram、TikTok 、YouTube……SNSの種類によって自分のキャラクターを使い分け、同一SNS内においても異なるキャラクターで発信したければアカウントを切り替える。見せたい一面だけを開示することは、弱さの隠蔽と言えるかもしれない。

もう一度、作品の内容に戻りたい。「合田」をさらに委託したことでストーリーは転機を迎える。そして「合田」を委託する地点から、ふたつの結末に向かってストーリーは分岐する。ひとつは演劇を続ける世界、もうひとつは演劇を辞め脚本家としての名声を手放す世界。観客は、バーチャル世界でふたつの結末を体験する――現実世界では決して体験することがかなわない「もしも」を両方提示できることは、フィクションならではと言えるだろう。

ポジションを手放すこと、周りの期待に沿わないことは、必ずしも悪いこととは言えない。異なる結末のどちらが正しかったのかも、一概に言えるものではないだろう。大勢の劇団員に囲まれ苦悩しながらも脚本を書き続けることと、それまでの自分を手放して異なるフィールドに向かうこと、どちらにも種類は異なるが、孤独が伴う。ただ「もしもあのとき」を体感することは、観客にとっても考えるヒントとなることだろう。

*1 『世界対僕』公演シーンの画像は、ダイジェストCM(https://twitter.com/doryokukurabu/status/1627206930761654272)から引用した。

*2 『寺内貫太郎一家』でのワンシーン(https://www.twellv.co.jp/program/drama/terauchi2000/より引用)

*3 木村覚『笑いの哲学 (講談社選書メチエ)』講談社、2020年、P.210-212。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?