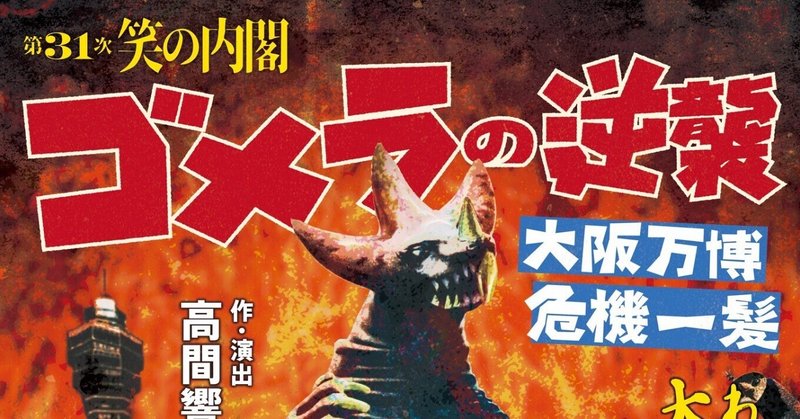

第31次笑の内閣「ゴメラの逆襲 大阪万博危機一髪(2023/8/5)

江戸時代の大坂城下には武士が2%しかおらず(全国平均は5%、江戸では50%にものぼる)、権力とは距離があり、かと言って反権力でもなく、迎合もせず。大坂町人は、権力を自分の埒外に置いていた(言い換えれば、気にしないフリをしていた)――と、歴史学者の高島幸次は分析している[1]。

「忖度」ということばが流行語になってしまう現代日本において、権力に対して気にしないフリをするというふるまいは想像しづらいかもしれない。現在上演中の『第31次笑の内閣「ゴメラの逆襲 大阪万博危機一髪」』を観劇して、そのような気風について思うところがあったので、記しておきたい。

「ゴメラの逆襲 大阪万博危機一髪」はコメディ要素が強く、速いテンポで交わされる会話に非常に多くのボケ、それに対応するツッコミが詰め込まれている。分かりやすく笑わせるものもあれば、ほとんど見過ごされてしまうようなオマージュもあり、とにかく言葉も情報も一般的な演劇に比べると格段に多いだろう。

タイトルのとおり特撮をモチーフとしているのだが、映画というよりはテレビで見る特撮という印象が強い。公演内ではたびたび映像が流れ、そのたびに物語が(半ば強制的に)止められてしまう。スピード感のある会話も、物語の進行も、役者の芝居も、そこで一旦止めなければならない。しかし、そのことは劇中ではさほど問題にならない。

作・演出を手掛ける高間響が劇中に登場しメタ発言をすることに、登場人物からではなく役者からのヤジが飛ぶシーンがある。これはあくまでも役者からの言葉であり、登場人物たちは高間の存在に対して怒りをぶつけていないのだ。

権力者として描かれる「神」のような存在は、まるで「紙」に書かれたような形状で、映像の中にしか登場しない。市民からあがめられているわりには、存在感は薄く、個人を判別するための名前すらないのだ。

現代の大阪(あるいは関西圏のメディアが影響を持つエリア)に暮らす我々は、いま大きく分断されようとしている。権力に迎合するか、大きく反発するか……あるいは無関心でいるか。そういった分断をしないために、耳障りのいい言葉や、清潔感のある見た目といった、本来どうでもいいはずのことを、気にしないフリをしてみせる。そういうふるまいは、権力へのひとつの抗い方となり得るかもしれない。

[1] 仲野徹『仲野教授の そろそろ大阪の話をしよう』ミシマ社、2019年、P.28~29。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?