令和5年12月 第18回定例会 一般質問⑦5歳児健診の実施について

こんにちは。尼崎市議会議員 池田りなです。令和5年9月 第18回定例会 において、5歳児健診の実施について取り上げました。3歳半健診以降、全員が受ける健康診断はないため、小学校に入学していから困りごとが出てくる子どもたちが毎年います。

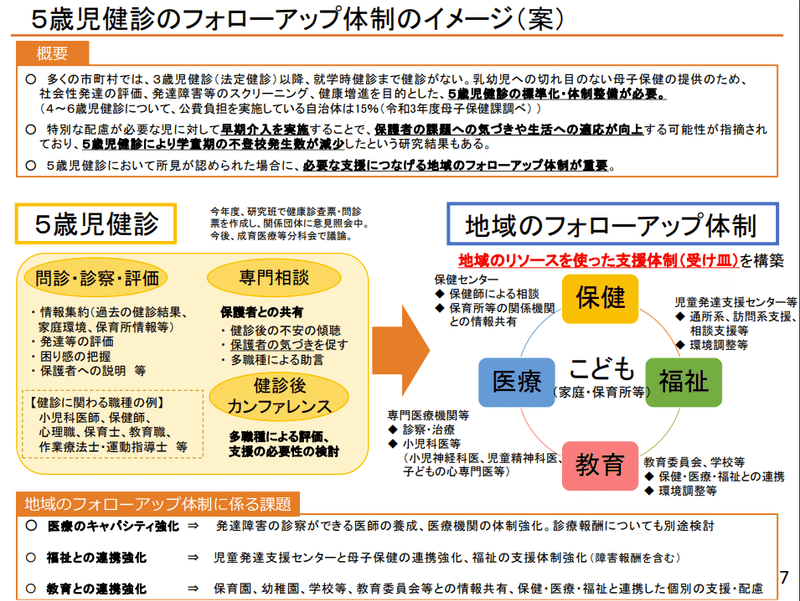

令和5年11月第2回こども家庭審議会 成育医療等分科会では、

①出産後から就学前までの切れ目のない健康診査を実施するため「5歳児」に対する健康診査の費用を助成すること

②5歳児健診により学童期の不登校発生数が減少したという研究結果があることなどが述べられています。

お伺いします。

<池田質問>子ども青少年局

令和4年10月 決算特別委員会において、発達特性を早期に見つけるための5歳児健診を提案した際、当局からは重要性を感じていただきつつも、

まずは発達障がいが発見されたあとの支援体制の構築を行うと答弁いただきましたが、令和6年度に5歳児の発達にかかる健診実施をしない場合、その理由を教えてください。

〈答弁〉

本市では、5歳児の発達に係る健診を行ってはいないものの、3歳6か月児健診以降、幼稚園や保育施設等の集団生活が始まってから集団生活になじめない等、発達面の課題が浮かびあがるケースもあることから、子どもの育ち支援センター「いくしあ」では、4歳児、5歳児の全保護者に毎年リーフレットを個別郵送することで、早期の相談支援につなげています。

また、相談支援においては、心理士・言語聴覚士等の専門職による発達相談や医師による診察などを行う体制を整えながら、発達や行動面で気になることや困りごとを抱える子どもやその保護者への相談支援を行うほか、保育所・幼稚園などで集団になじめない等の課題があるものの、保護者に気づきがない子どもに対しては、「いくしあ」の専門職が施設を訪問し、その子どもにとってより良い環境を整えるための助言等を支援者に行うなどの取組も行っています。

さらに、発達特性のある子どもに対する切れ目ない支援に向けては、保健・福祉・教育などの関係部署の連携が重要であることから、今年度、新たに「就学前後にかかる子どもの発達支援推進会議」を設置し、関係部署が協議を行うことで、本市の発達相談支援体制の充実にも取り組んでいるところです。

また、全ての子どもが小学校入学前に受診する就学時健診では、発達に課題を抱える子どもの早期把握と就学以降の切れ目のない支援に向けて、教育委員会と連携しながら取組を進めているところです。

このように、3歳6カ月児健診以降で発達に課題を抱える子どもへの支援については、本市では専門職を配置しながら発達相談支援を行う「いくしあ」を設置するとともに、各関係機関で協議・連携のもと支援に取り組んでいることから、現在のところ議員ご提案の5歳児の発達健診の実施は予定しておりません。

▶いくしあ(子どもの育ち支援センター)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?