【読書メモ】齋藤孝『頭の良い人がやっている「調べ方」究極のコツ』35

読んだ本

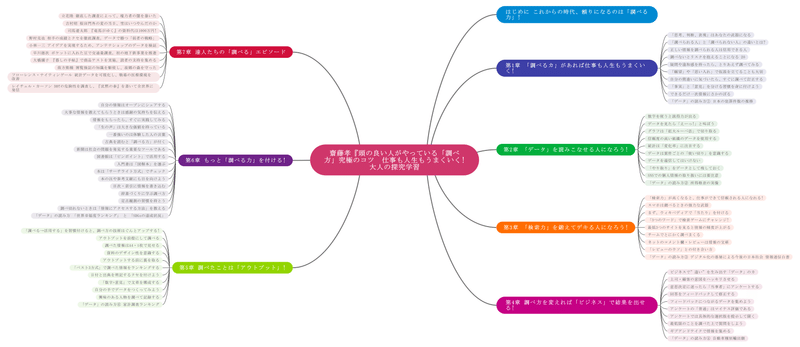

読書マインドマップ

読書メモ

第6章 もっと「調べる力」を付ける!

TIP 58 辞書づくりに学ぶ調べ方

「調べる力」がモノをいう職業の一つ

→辞書編纂辞書編纂は、大人数で用例を集め、語釈を書き、1冊の本を作り上げる

辞書編纂の巨星

山田忠雄:『新明解国語辞書』

見坊豪紀:『三省堂国語辞典』

山田と見坊は、一人ですべての項目をチェックし、ほとんど自分で語釈を書いた

辞書編纂のエピソードを知れば、辞書のありがたさや調べることの情熱をかき立てられる

見坊豪紀:50年で145万例の事例を集める

TIP 59 定点観測の習慣を持とう

定点観測:特定の場所に限定して観測したり記録したりすること

→物事を調べる一つの手法定点観測は地道な作業だが、得られる情報には価値がある

→過去と現代の比較ができるようになる実は気が付かないうちに、定点観測をしているものがあるかもしれない

→毎日通っている道や駅、お店などを観測していて、意外なデータを持っていることに気づく

感想

国語辞典というと、『日本国語大辞典』を思い浮かべます。古典や古文書を読むのに、『日本国語大辞典』は必須です。語釈の記述が時代順なっており、採用されている用例は、その意味で使われたもっとも古いものであるからです。

この編集方針のお陰で、そのことばの意味がいつの時代から使われ始めたのかを特定することができます。そのため、『日本国語大辞典』は古典や古文書を読むのに必要となります。

語釈について

[1] 語釈の記述

1. 一般的な国語項目については、原則として、用例の示すところに従って時代を追ってその意味・用法を記述する。

出典・用例について

[1] 採用する出典・用例

1. 用例を採用する文献は、上代から現代まで各時代にわたるが、選択の基準は、概略次の通り。

(イ)その語、または語釈を分けた場合は、その意味・用法について、もっとも古いと思われるもの

定点観測を行って、定期的にデータをとり、時系列に比較すると、ただ一つの時点のときにデータをとるよりも、変化がわかりやすいのではないかと思います。

最後まで読んでくださった方ありがとうございます。よろしければサポートいただけますと幸いです。本を買い、noteを書き続け、読書文化の輪を広げるために使います。