パレスチナ問題を直視する

長文です。

私は長らくパレスチナ問題に目を向けてきませんでした。それが2024.2.14.に一転してからの私の行動記録です。そのため、全体像が把握できるように網羅した文章ではありません。

ただ、読んでいただいた方が、自ら知ろうとするきっかけになれば、幸いです。

概要を把握している方は、

映画『ぼくたちは見た』上映会

川上泰徳さんによる情勢分析

をお読みいただければと思います。

きっかけ、初めの一歩

hoihoiさんの投稿を読んだのがきっかけだった。

ここではRP控えてますが、SNSでみるパレスチナの現状に心が痛い。

— hoihoi (@hoihoi_hootoo) February 14, 2024

子供にちゃんと説明できなかったので、勉強しています。 pic.twitter.com/o81G27n51G

率直に、あ、私、子どもに何も説明できないと思った。

強いメッセージ性やイデオロギーを持つ発言は、時として近寄り難く受け取られる。この短い投稿だったからこそ、「何も知らない自分」が立ち現れ、私は自ら調べて知らなくてはいけないと瞬間的に感じた。

まずは、とっかかりとして、岡真里『ガザとは何か』を読むことにした。

岡真里『ガザとは何か』に書かれていたこと

2023.10.7ハマスによる越境攻撃をきっかけに、イスラエルがガザに侵攻した直後の、緊急講演会を文章化したものだったこともあり、読みやすく、かつ、歴史的なポイントを押さえた、とてもわかりやすい本だった。

"七十五年前からじわじわと続く「漸進的ジェノサイド」(イラン・パペ)の総決算のようなものが今、起きている。"

"地獄とは、人々が苦しんでいるところのことではない。人が苦しんでいるのを誰も見ようとしないところのことだ。"

現在のガザの人口の平均年齢(後の川上泰徳さんの状況分析会では、"中央値"とされていたため、どちらが正確かはわからない)が18歳だと書かれていて、衝撃を受けた。これは、2007年からのイスラエルによる軍事封鎖により医療やインフラが極限状態に置かれている現状や、イスラエル軍による攻撃を受けて、長生きができないこと、無差別に一般人が攻撃を受けた場合、おのずと半数が未成年、子どもが犠牲になることを意味するのではないかなと思う。

早尾貴紀さんの勉強会

Green TEA(https://www.instagram.com/green.tea.official?igsh=Zml1dnExZ3pyeWZ0)主催の勉強会アーカイブと、みらい子育て全国ネットワーク(https://miraco-net.com/)主催の勉強会のアーカイブを視聴した。(申し訳ありませんが、この2つの勉強会は限定公開のため転載できません。)

日本のメディアはパレスチナの問題を詳しく報道してくれない。2月にG20(違ったらすみません、記憶が曖昧です)が開催されて、終幕の宣言でも、ウクライナの侵攻は非難すると名言しつつ、パレスチナは危機的状況にあると言及するのみで、パレスチナとイスラエルについて「どういう立場を取っていくのか」については全く触れていなかった。しかも、新聞の第4面の小さい記事だった。

欧米諸国のイスラエル支援は、ホロコーストに対する罪悪感に依拠すると考えていたが、2つの講演会のアーカイブ視聴を通して、そう単純なものではなく、植民地主義的思想や、冷戦終結による共通敵の喪失、9.11から始まるイスラームを新たな仮想敵とするレイシズムやイスラムフォビアが本質にあるのだということがわかってきた。消極的なイスラエル支援ではなく、積極的なイスラエル支援だと、早尾先生は仰っていた。

また、2023.10.7 ハマスがイスラエル軍を標的にした攻撃では1400人が亡くなったとされているが、その実態(軍と一般人の内訳や、どちらが攻撃したのかなど)が検証なされないままイスラエル軍が報復攻撃を開始したことに加え、3-4ヶ月遅れて、イスラエルの国内メディアからも、イスラエル政府の発言とは異なる報道が出てくるようになってきていることを知った。

私は、この問題から目を逸らすことはできなくなった。

ドキュメンタリー映画『プロミス』の視聴

『プロミス』

2001年製作/作品時間104分

撮影地:パレスチナ、イスラエル

製作国:アメリカ

https://asiandocs.co.jp/contents/1317

「アジアンドキュメンタリーズ」という有料配信サービス(単品495円で購入も可能)

『プロミス』では、パレスチナとイスラエルの両方の「子どもたち自身が、子どもたちの視点と言葉」で語っていく。

"「どうしてそんな風に決めつけたりするの?ユダヤ人に私たちの気持ちを伝えたことが?政治家じゃなくて子供同士の話よ」

「僕は会って話してみたい。例え、違う意見だったとしても…」

「もっとたくさんのユダヤ人の子供に会いに行きたいわ。だって子供には何の罪もないんだもの。もっと多くの子供が交流を深めてゆけば、そのうちお互いに対する理解が生まれるわ」

「お互いに理解しようと努めない限り、和平は実現しない。父親が戦っている現場しか知らなければ仲良くはできないはずだ」"

映画は2001年製作で、冒頭で「比較的穏やかだった時代」と解説が入る。この頃の風景からすっかり荒れ果ててしまったのだと思うと、やるせない気持ちになる。

映画に登場するパレスチナとイスラエルの子どもたちは(生きていれば)もうすっかり大人に成長しているはず。当時の子どもたちは、今でも、お互いに交流して友だちになった時のことを覚えているかな?と思いを馳せる。攻撃が激化している現在、当時抱いた小さな希望を持ち続けることは、かなり困難なのではないかな…と思うと、胸に込み上げるものがある。

パレスチナを知るためのオンライン学習会2024.3.21

岡真里『ガザとは何か』の元になった講演会を部分的に視聴した。もう言葉にならない、と息を詰まらせながら高い熱量で語る姿に、涙が込み上げる。

私たちの無関心が、歴史的経緯を把握するのが難しそうだからと、「とりあえず考えを保留」することが、イスラエル軍の暴力に加担することになっていると知った。

19:30-22:00の学習会の終了後も、残ったメンバーで、情報や意見の交換を続けた。気づけば24時を過ぎていた。今は少数かもしれないけれど、同じ問題意識を持つ人たちがいることが確認できて、心強く思えた。私ひとりに出来ることはたかが知れているけれど、少しずつでも理解者を増やし、連帯の輪を広げていきたいと思った。

映画『ぼくたちは見た』上映会 2024.3.24

ガザの未来を考える市民の会主催の、映画『僕は見た』上映会+川上泰徳・ガザトーク+情勢分析会に参加した。

映画『ぼくたちは見た-ガザ・サムニ家の子どもたち』

2011年製作/作品時間86分

製作国:日本

通常、人間は辛い経験をすると、心を守るために、忘れようとする。しかし、2008年ガザの侵攻で家を破壊され、家族を殺された子どもたちは、かつて家が建っていた場所に毎日通い、時間を過ごす。子どもたちが経験したのは忘却することすら許されない惨劇。失ったものを忘れるわけにはいかない、という強い意思を感じた。

子どもの心のケアに通い、「夢を描いて」と言われて、描いた絵を男の子が説明する場面があった。

"自分の家を持ちたい。

これは僕。

絵を描いている。

僕は画家になりたい。

お父さんとお母さんを殺した

イスラエル兵を描きたい。"

言葉を失った。

2014年の侵攻後、児童館で子どもたちにテーマを持って絵を描いてもらう。忘れることはできない。表現することで感情をコントロールできるように練習をする。

左は「楽しいこと」の絵。リアリティがない。ガザにこんな丘が広がる土地はない、御伽話のような風景。右は「戦争」の絵。リアリティがある。これがガザの子どもたちにとって"普通"の風景。

川上泰徳さんによる情勢分析

イスラエル軍が行っていることは、戦争犯罪。これが許されるのであれば、ガザ以外でも許される可能性があるということ。川上泰徳さん(https://x.com/kawakami_yasu?s=21&t=VSah1bnWchLXQf_FnKdiTg)は、元朝日新聞の記者だ。紙面は分量が少なくて収まらない、フラストレーションを感じていたという。

日本のメディアに報道規制はない

日本のメディアには、アメリカやイスラエルの圧力や報道規制は一切ない、ジャーナリストの意識の問題だと、朝日新聞で書いてきた記者として断言していた。日本の主要メディアで詳細な報道がされないのは、中東のことについて知識が浅いからであり、記者の思いと読者の関心があれば報道できる、記者が意識を持って書かなくてはいけない、と仰っていた。

2000ポンド爆弾

CNNが軍事専門家に取材し、報道している。2000ポンド(約1トン)爆弾が住宅密集地で使用されている。2000ポンド爆弾は、たった1発で、サッカー場58個分が殺傷地域になる威力を持つ。これは、ベトナム戦争や第二次世界大戦に匹敵する異常事態。

ガザの北側にも南側にも安全な所はない

AI標的システム「ハブソラ(福音)」

AIが爆撃の標的を1日100件生成している。以前は人がハマスの重要人物かどうか確認してから爆撃していたが、現在は、AIが示した標的を、人がブラックボックスのまま爆撃する「機械」になっている。威力の強い爆弾を容赦なく投下する。もはや、パレスチナの民間人の犠牲は巻き添えではなく、民間地域の破壊、民間人の排除、それ自体がシオニスト強硬派のイスラエルの政治的な目的となっている、としか考えられないという。

これまでの3.25倍に激増している

ハマスとは何か?

他国のムスリム同胞団は軍事部門を持たないが、パレスチナでは同胞団メンバーの中から、「イスラエルの弾圧に抵抗するため」にパレスチナ解放組織「ファハタ」が結成された。イスラエルはファハタ、PLO(パレスチナ解放機構)、ムスリム武装組織を弾圧する一方、武力を持たないムスリム同胞団だけに寛容な態度をとった。

1979年イスラエルとエジプトが平和条約を結び、イスラエルはエジプトにシナイ半島を返却、シナイ半島の入植地をガザに移した。入植地はパレスチナ人の土地に強制的に建設することになり、ガザの住民と衝突が起きるようになる。

1982年ガザのムスリム同胞団が武装闘争を開始。1987年第一次インティファーダ(反占領民衆蜂起)が始まり、イスラム運動のリーダーが集まり「ハマス」を結成。

1988年安保理決議を受けて、イスラエル占領地にパレスチナ国家を建設することを宣言。

次第に、ハマスがイスラエルの占領に対して、殉教作戦を取るようになる。威力の高い兵器を持たないハマスには、捨て身の殉教作戦しかなかった。

2006年パレスチナ自治評議会で、ファハタを超える議席をハマスが得て、ハマスが自治を始める。

2017年ハマスが綱領を修正「ハマスの戦いはユダヤ人ではなく、"占領したシオニスト侵略者"との闘い」と述べた。

2021年ハマスは記者会見で、「ヨルダン川からの撤退」「西岸入植地の解体」「東エルサレムからの撤退」「ガザ地区の封鎖の解放」で停戦に応じ、平穏を実現できると発表。「国際社会が占領イスラエルに国際法を尊重する」ように求めた。

イスラエルがエジプトを脅威と捉え和平を結び、シナイ半島から撤退したように、イスラエルとハマスも和平を結ぶしかない。その残された道に賭けて、ハマスは2023.10.7にイスラエル軍事拠点に攻撃を仕掛けたと考えられる。

パレスチナ人に問う調査結果(ガザ、西岸、その合計)

直近、2024.3の調査でガザの71%がハマスを支持している。ガザが侵略でこれほどまで異常な状況にあっても、パレスチナの人々はイスラエルと闘うハマスを支持しているという事実。しかも、2023.10.7ハマス越境攻撃直後の2023.12より、2024.3の調査の方が支持が上がっている。

パレスチナ内部の組織別に見ても、ガザ、西岸地区ともにハマスが最も支持を得ている。

「パレスチナ人がイスラエル占領下でおとなしくしていれば、イスラエルもパレスチナ人に暴力を行使することはなかったのか?」

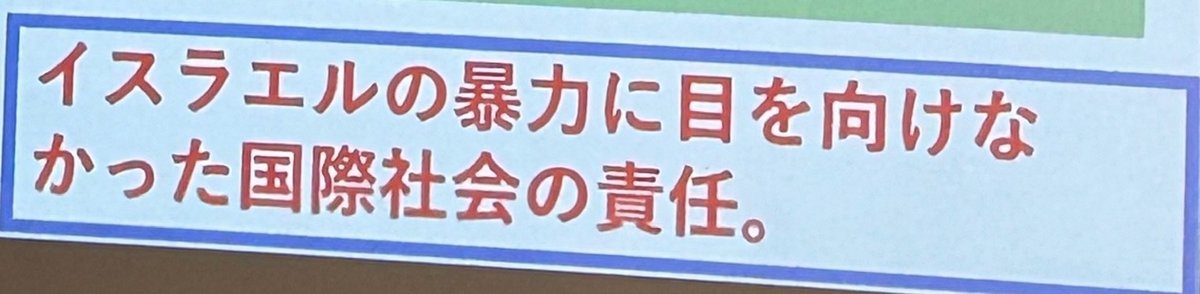

第二次インティファーダが終わり、2006年から2023.10.7の前までの17年間、パレスチナ人がイスラエルで殺害したイスラエル人は93人と激減。一方で、イスラエル軍に殺害されたパレスチナ人は6542人と70倍。

これは、"イスラエルの暴力に目を向けなかった国際社会の責任"。

国際的にイスラム教徒がパレスチナに注目する今、資金が集まり、今後もハマスは力を増す。イスラエルが一方的にハマスを排除することは現実的ではない。「イスラエルでシオニズム強攻派のネタニヤフ政権を支持する市民の声が徐々に下がり、現実的にはパレスチナとイスラエルがニ国共存を目指す道しかないのではないか」と、川上泰徳さんは語っていた。

ガザの未来を考える市民の会主催の、『ぼくは見た』上映会+川上泰徳・ガザトーク+意見交換+情勢分析会に参加した。

— りくボー@入院中 (@rikubo_hatena) March 24, 2024

14:00から上映会が始まり、情勢分析会は予定を30分オーバーして19:30に終了した。

今すぐ奇跡が起きて、解決することはないけれど、一刻も早い、封鎖解除と停戦を望む。 pic.twitter.com/UoiLoceBgz