the hatch『shape of raw to come』によせて

映画的なアルバムだ。

といっても映画音楽的、つまりサントラっぽいとかそういう意味ではなく、

全体を通して大きなうねりがあり、多面的な物語性があるということだ。

一曲一曲に驚くほどさまざまな趣向が凝らされており、コード進行もリズム・パターンもまるで異なる楽曲が並んでいるのに、なぜかシームレスに聴けてしまうという、トータル・アルバムの意匠がある。

そうして鑑賞し終えたとき、それまでとは物の見え方や聞こえ方さえ変わってしまうような、濃厚で鮮烈な46分間。

けっしてハッピーでラッキーな感じではないが、かといって退廃的でも露悪的でも冷笑的でもない。トランシーかつスポーティーで、すさまじくリアルだ。

サウンドはきわめてダイナミックだし、とくにギターなんかは70年代のハード・ロック的な美学すら湛えているが、その実アンサンブルはかなり緻密で、ラテン/アフロ/現代ジャズ/ベースミュージックなどを取り入れた多彩なリズムが、相当な解像度でもってフクザツに編み込まれている。

定位や質感もたくみにコントロールされており、人体の急所だけを正確に狙って攻撃するカラテ使いのように、スイートスポットをハズさない。

あらゆる打点に目的がある。

目的というのはつまり、“音楽をよりよく響かせるために”ということだ。

パッと聴きの印象で“イカれてる”と軽口を叩くリスナーもいるかもしれないが、しっかりと耳をこらして聴けば、そうではないことがすぐに解るはずだ。

『狂っている』というのは、あらゆる芸術作品の破綻や壊乱やケイオスを好意的に形容する際のクリシェだが、彼らはこのアルバムにおいて“一秒たりとも発狂していない”のである。

躁的なシャバいトランスによる、ひとりよがりの思い込みプレイなんか一切ない。

あくまで外への注意を保ちながら、同時に内へと深く潜っている。

知性も運動性も冴えわたった、正気の果てのサイケデリアだ。

そもそもひとりよがりとはダンス・ミュージックの演奏者の最大の禁忌で、ジェームズ・ブラウンはあんだけ歌って踊って超ワンマンでハシャギまくりながらも、バンドメンバーの誰が、どの曲の、どのフレーズをミスしたかっていうのはちゃんと全部覚えていた(そしてしっかり罰金を取った)。

トランスしながらもスポーティーにコントロールするのが、ダンス・ミュージックの媒介者の第一義だ。

彼らはおそるべき集中力でもってそれに取り組んでいる。

というか、取り組み続けている。ずっと。

僕は彼らのライヴを50回以上観ていると思うが、彼らは既存曲に幾度となくアレンジを施す。インプロの範囲を超えて、細かいブレイクのタイミングまで都度修正する。正直『何もそこまで』と思うことすらある。“おなじみ”のパターンを踏襲するほうがラクに決まっているし、音源のアレンジに慣れ親しんだ観客だって戸惑わずにすむ。

だが、彼らは自分たちの音楽を磨き抜くことに余念がない。

常にもっと深く潜ろうとしている。

かのマイルス・デイヴィスは『ジャック・ジョンソン』を制作している際に“俺の曲はじゅうぶん黒っぽいか? もっと黒くできる余地はないか?”と周囲の人間に聞いて回っていたそうだが、そうした飽くなき追求心が彼らにはある。

真のクリエイティヴとはこういうことだろう。

二年前、札幌の161倉庫というライヴハウスで彼らが自主企画を行ったときのことをよく憶えている。このアルバムに収録されている楽曲のいくつかが初披露された日だったと思うが、“ネクストに突入した”と感じた。

曲調からリズム・パターンまで新基軸が投入されまくっていたが、とりわけ驚いたのはミドリのストレートな詞と歌唱である。

1stの頃は、歌詞も抽象めいた感覚的なものが多かった。『恐竜は俺の子孫』とか『ベジータ&ザ・ファミリー・ストーン』とか、文化的教養のある厄介な悪ガキ的な言語センスに彩られてたし、歌い方もいかにもケンカ弱そうな、つまりはパンクきわめてる感じの、輪郭線の細いカミソリ・ヴォーカルだった。一時期は“粉ふきいも系札幌シティーハードガッツバンド”を標榜していただけのことはある(?)。

けれどもこの時期を境に、ミドリは何かを伝えようとするようになった。“ウワモノ”的にシャウトをリズミックに配置するのではなく、メッセージ性のあるメロディアスな歌をうたうということに着手し始めていた。

発声とかマイクの使い方にも凝り出していたし、退廃の極みのような暮らしぶりから急に健康志向になり、オリジナルのヨガとかストレッチとか筋トレなんかをやり出した。

初めて会ったときから音楽に対する身の捧げ方はハンパじゃなかったが、自分にふさわしい音楽を追求するのではなくて、“音楽にふさわしい自分を追求する”というこの変革には正直かなり恐れ入った。改めてコイツは音楽をやるために生まれてきたような人間だと思った。

かつてミドリは“挑戦してるヤツが一番カッコいいからね”と言っていたが、the hatchはその言葉を地で行くバンドである。ロック・バンドとは自己模倣を是とする様式だが、彼らは常に過程にあり、発展途上の最中である。また、ロック・バンドにありがちな、ひとりのカリスマが強権をふるって全員(メンバーも観客も)がそれについていく、というようなバンドでもない。

結成時のオリジナルメンバーが一人だけ。っていうのと、バンドリーダーとコンポーザーが別。っていうのが、この民主的な連帯感につながっている気がする。

彼らは真摯に、誠実に、そして何より情熱的に、音の等価交換をおこなっている。

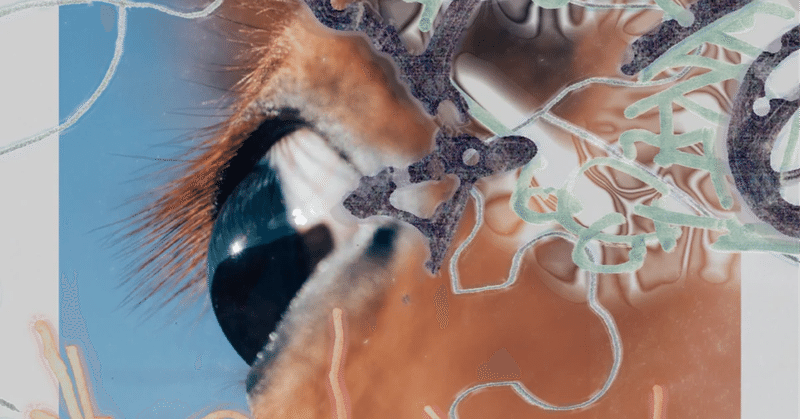

民主的な連帯感と言ったが、このアルバムにおいてすぐれているのは、歌や演奏や楽曲だけではない。イマジネイションを拡張する、音色のミドルが充実したシャープでソリッドな録音も驚異的だし、生命力が織り成すマーブル模様のような、希望を感じるアートワークもすばらしい。本作に携わったすべての人びとが同じ目的に向かっている。その目的とはもちろん“音楽をよりよく響かせるために”である。

すべてがちゃんと共鳴していて、神経が通っている。

一流のデザイナーズブランドの服がロゴ抜きでもそれと解るように、どこをとっても“the hatch”としか言いようがない、独自の質感がにじんでいる。ここまでこだわっていれば、そりゃあ1stから足掛け四年もかかろうというモンだ。

とにかく情報量がすごいし、複雑で、強烈で、すごく入り組んでいるけれど、聴くといろんなことややり方に肌で気づく。

感情が混線して、裂け目から見たことのない色の火花が散る。

それはミラクルではなく、マジックだ。

ミラクルは神が引き起こすが、マジックは人間が編み出すものだ。

芸術の定義のひとつに、“触れた瞬間、心をこの場から連れ去ってくれる全てのもの”というのがあるそうだが、このアルバムはまさしくソレである。ここではないどこかで/どこでもないここで、さまざまな景色を見せてくれる。

いま僕は、名前も顔も知らない、しかし信頼の置ける、音楽を愛してやまない誰かに対して手紙を書くような気持ちで、締めくくりの言葉を思いうかべている。

それは“関係者各位”という言葉である。よそよそしくて堅苦しい言葉に聞こえるかもしれないけれど、『関心をもってしかるべき方々へ』というふうに解釈してほしい。

すべての関係者各位へ。

もしあなたがこのアルバムにしびれてしまったのならば、

いつかの夜、きっとあなたはダンスに間に合う。

なぜなら彼らのツアーは、これから始まるからである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?