Loudness全アルバムランキング

かつて謎かけ漫才でブレイクした元Wコロンのツッコミ(「整いました」のねずっちじゃない方)木曽さんちゅうが、最近立て続けにメタルネタをYouTubeに投稿しているのを発見したのですが、これが単なる趣味投稿ではなくガチのメタルコンテンツになっていてなかなか面白い。

自分よりも年齢的には上の世代なので、原体験は80’sメタル(Judas Priest、Loudness、Night Rangerが自身の3大バンドらしい)。当然その時代の作品やアーティストの紹介が多いんですが、単なるノスタルジーコンテンツではなく、現在進行形でメタルを追い続けている人物が、相対的視点をもって80’sの魅力を伝えているのが良いなと思いました。

その中で特に興味深かったのが、少し前に取り上げられていたLoudnessネタ。まともに批評対象になってこなかった第4期〜第6期にもスポットを当てながら、メンバーや音楽性の変遷を捉えたシリーズ展開になっていて、「世界のラウドネス」に成長していく過程を目の当たりにしてきた世代が、第3期以降の変遷をどう捉えていたのかが的確な解説を通じてよく分かり、お笑い芸人の趣味ネタを超えたガチの音楽解説になっています。

Loudnessは、過去の偉業が大きいだけに「ジャパニーズメタルの祖」「日本のロックバンドで初めてビルボードトップ100にランクイン」といった歴史的事実と当時の音楽スタイルにフォーカスして語られることが多く、どうしても現在進行形のメタルバンドとしてその音楽性を捉えられる機会が少ない印象があります。そんな状況にもかかわらずLoudnessの音楽的変遷を通史的にしっかりと掘り下げた木曽さんちゅうの「ラウドネス愛」に触発され、80’s後半メタルシーンの空気感は実体験しながらも、青春ど真ん中を90’sメタルで過ごした少し下の世代の視点で、Loudnessの音楽的変遷を改めて振り返ってみようと思い、オリジナルアルバム全28作のレビュー、さらにランク付け/順位付けをしてみました。

ランク分けは、前回Overkillの記事の時と同様に、Tiermakerを使って下記の基準(絶対評価)で判断しています。

・Sランク(Masterpiece)・・・名盤

・Aランク(Very Good)・・・ヘビロテ盤

・Bランク(Good)・・・・・良盤

・Cランク(Midiocre)・・・平凡盤

・Dランク(Bad)・・・退屈盤

Dランク(Bad)

#28 KING OF PAIN 因果応報(2010)23th

6 Rule the world 7 Straight out of our soul 8 Where am I going? 9 EMMA 10 NARAKA

11 DOCTOR FROM HELL 12 HELL FIRE 13 #666 14 NEVER COMES

第6期の1作目。鈴木”アンパン”政行が正式ドラマーとして加入。元々スラッシュメタル上がりということもあり、テクニックよりも豪快なバワーで押し切る樋口とは全く異なるタイプのドラマー。

冒頭からツーバス炸裂(”Painkiller”イントロでのスコット・トラヴィスお披露目の強烈なプレイを意識)の実質のオープニングでタイトルトラックのM2から彼の個性が遺憾無く発揮されていて、高崎が模索するモダンで攻撃的なメタルサウンドにはうまくマッチした選択だと感じます。

ちなみに本作のキーワードは、「地獄」「レギュラー・チューニング」「ギター・リフ」。従来に増してリフオリエンテッドな作品ということで、曲によってはギターソロすらないという潔さ。

ノーマルチューニングによる往年の「ラウドネスリフ」を主軸に構成された名曲M3やアップテンポの王道メタル曲M6といった分かりやすい楽曲も収録されているものの、第5期お馴染みのズンズンと腹の底から響くミッドテンポのブルータルなへヴィチューンやレッチリをやたら重くしたかのようなグルーヴィな楽曲が中心となっていて、曲の方向性的には”METAL MAD”(08年)に近いですね。

”THE EVERLASTING”(09年)以降は、00年代のような歌とバックの演奏のバランスを欠いたサウンドプロダクションは改善され、今回も音のバランス的には違和感はありません。ただ二井原は声の力強さや節回しの妙で聴かせるタイプの歌い手ではないこともあり、この手のメロディよりもサウンド全体のグルーヴ感を重視した楽曲が中心となると、どうしても存在感を欠いた印象となってしまいます。また作品全体として「何度も聴きたくなる良曲」と「次に飛ばしたくなるフックに欠ける楽曲」の差が極端に激しい傾向は第5期と変わらずで、本作は特に後者の楽曲比率が高めです。

大きく路線変更やギターソロがない以外は極端な表現に寄せた問題作とかではないのですが、平凡曲~捨て曲比率の高さから残念ながらワーストに。

■お薦め3曲

Power of Death(M3)

King of Pain(M2)

Rule the World(M6)

#27 METAL MAD(2008)21st

6 BLACK AND WHITE 7 WHATSOEVER

8 CALL OF THE REAPER 9 CAN’T FIND MY WAY 10 GRAVITY 11 TRANSFORMATION

樋口の遺作ではありながらも、残念ながらDランクの位置づけ。

激しいインストに続くタイトルトラックM2は第5期屈指の名曲。アップテンポの王道「ラウドネスリフ」にうまくモダンなフィーリングを絡ませたギターリフが素晴らしい。またそこに乗る二井原の歌がヴァースからサビまでずっと無理なくメロディアス。しっかりとリフ、リズム、メロディが三位一体となっています。また素直に心地良く聴ける曲という点では、”RACING”(04年)系のハイテンションに疾走するM8も〇。

その他の曲の方向性は大きく分けて2つ。1つは、この時期のLoudnessに典型的な、ニューメタル/オルタナティブメタルを更にブルータルに仕上げたもので(疾走パートもあり)、重低音のギターとベースが強調された曲調に、二井原がハイトーンでやや苦しげに歌っているパターン。もう1つの方向性は、KORNやRage Against the Machineを思わせる跳ね気味のリズムとヘヴィなリフを組み合わせたこの時代のアメリカンメタル路線。

色んな要素が入っていながらも、ブッダ3部作のようなロックとしての多彩さや開放感はあまり感じられず、やたらと重苦しい印象。とにかく曲の中に二井原の歌が有機的に作用するスペースが少ないのが気になります。サウンドプロダクション的にもギターが前に出過ぎていて、歌がサウンドに負けてる感じがしてしまい、メロディがより希薄な印象になっていて勿体ない感じがします。

やりたい方向性と二井原の個性がうまく噛み合っていない、全体的にバランスの悪い1枚というのが率直な評価で、何度も聴きたくなる曲がタイトルトラックくらいで、決め曲が少ないということでこの順位になってしまいました。

■お薦め3曲

Metal Mad(M2)

Gravity(M10)

Call of the Reaper(M8)

#26 BREAKING THE TABOO(2006)20th

6 THE LOVE OF MY LIFE 7 A MOMENT OF REVELATION 8 DYNAMITE

9 RISK TAKER 10 I WISH 11 DIVING INTO DARKNESS 12 WITHOUT YOU

”THUNDER IN THE EAST”(85年)を彷彿とさせる日章旗デザインのアートワークに25周年の作品ということで、聴き手側としては往年の「ラウドネスサウンド」を想像してしまいますが、今回も方向性は大きく変わらず。

じっくり聴くと過去の「要素」の活用は増えてはいますが、楽曲の「骨格」はダウンチューニングの重低音ギターを主軸とした00年代のLoudnessらしいヘヴィ&ブルータル路線。

重さ重視ではあるものの”TERROR”(04年)のようなうねりまくるミッド〜スローな曲は少なめ。結構アグレッシブに攻め立てるタイプの曲が多くなってます。クールなリフでアップテンポに駆け抜けるM2やキャッチーなサビメロでロックンロール感覚もあるM5は作品全体の良いフックにはなっています。

とは言え、”RACING”(04年)の一部楽曲でも同じ印象を抱きましたが、全体的に二井原の歌がやたらと高音シャウトを連発している印象が強く、聴いていて少し疲れてしまうのが正直なところ。本来であればドスの効いた太い声が活きる曲調なんですが、二井原の歌のパワーレンジがそこではないこともあり、結果この重低音の効きまくった攻撃的な曲の中で、存在感を出せる領域が高音域だったのだろうと推測。

第6期以降はその辺りの二井原の声の個性と魅力をわきまえたバランス感ある曲づくりが出来ているように思えますが、まだこの時期は高崎のやりたいこと優先の曲づくりに終始していて、歌の座りの良くない楽曲が多くなっています。またギターの音がうるさすぎて、ボーカルが引っ込んで聴こえるLoudnessお馴染みのミックスなのも、全体のバランス感の悪さにさらに拍車をかけている気がします。

二井原らしさが出ているのは、バラード&ブルース系の3曲(M6、M10、M12)。ハスキーな声質を活かした彼らしいエモーショナルな歌唱が聴けます。特にサビの熱唱が心を打つM6は第5期以降屈指の名バラード。

■お薦め3曲

The Love of My Life(M6)

Damnation(M5)

I Wish(M10)

#25 TERROR~剥離~(2004)18th

4 LET'S FREE OUR SOULS 5 DETONATOR(Fire and thunder) 6 CROSS 7 ABOUT TO KILL

8 DOUBLE-WALKER 9 THE CITY OF VAMPIRE 10 SEVENTH HEAVEN 11 TERROR

クリムゾンの宮殿チックなおどろおどろしいアートワーク。Black Sabbathの影響を反映させた作品ということで、ミッドからスローな曲が多いこともあり、ラウドネスファンからは評判の悪い作品(オリコン88位とセールスも低迷)。

ただ個人的には、中近東メロディの妖しいイントロが絶品のM1、ドゥームメタルのお手本とも言うべき超ヘヴィ&ミステリアスなM6に代表されるエピックドゥーム系のスローな楽曲は大好物。超ヘヴィな演奏の中、二井原が暗く妖しいメロディをネットリと歌い込むインパクトはなかなかで、初期Loudnessのダークな楽曲の発展系として捉えることも可能だと思います。

またザクザクのリフをフィーチュアした骨太ロックンロールのM5や鉈のようなヘヴィリフが暴れ回るタイトルトラックM12も、ブッダ3部作のアプローチを発展させた良曲で、世間の悪い評判よりは魅力的な楽曲が収録された作品だとは思います。

一方でオルタナティブ〜グルーヴメタル系のミッドテンポ曲のクオリティが今一つで、作品トータルとして評価するとやや厳しい出来。この時期のLoudnessに典型なバックの演奏と二井原の歌(声)の噛み合わせが悪く、聴いていてもどかしくなり、集中力がどうしても途切れてしまいます。

Black SabbathのLoudness解釈という尖った方向性は個人的には買いなんですが、そうであれば中途半端にグルーヴメタル系の曲は入れずに、暗く妖しい初期サバス的ドゥームメタルを徹底した方が、二井原の魅力をもっと引き出せたのではないでしょうか?

また、音づくりへのこだわりも欲しかったところ。サウンドプロダクションが非常に雑なのも残念。二井原の声が引っ込み過ぎで、せっかくロニー・ジェイムス・ディオを師と仰ぐ二井原のエピカルな歌の魅力をアピール出来る方向性だけに勿体無いなと思います。

■お薦め3曲

Cross (M6)

Detonator (Fire and Thunder) (M5)

Pharaoh (M1)

#24 HEAVY METAL HIPPIES(1994)11th

6 HOUSE OF FREAKS 7 PARALYZED

8 DESPERATION, DESECRATION 9 LIGHT IN THE DISTANCE 10 BROKEN JESUS

ジャパニーズメタル界の第一人者ばかりという超強力な面子を揃え、音楽的にもセールス的にも大きな成果を挙げた第3期体制はあっという間に離散。沢田泰司だけでなくバンドの要となる樋口も脱退。

高崎と山田が残り、ドラムには元EZOの本間が加入。アルバムのベースは高崎が担当するという変則的ラインナップでの第4期最初の作品。

前作”LOUDNESS”(92年)では、Panteraの影響が感じられましたが、本作ではグランジ、オルタナティブロック、ドゥーム/ストーナーやジミヘン、更にはアジアンカルチャーに傾倒した高崎の音楽的・精神的志向が色濃く出たサウンドに大きく変化。

リフからへヴィメタル的エッジが少なくなり、Flower Travelin’ Bandが目指していたような、フリーキーでサイケデリックなへヴィロックに。後ノリで丸みのあるサウンドが特徴的な元EZO本間のドラムも、今までのタイトさとキレが持ち味の樋口とはかなり異なる印象です。

サウンドの狙いとしては面白いとは思うものの、楽曲クオリティ的には、フックのある展開と山田の粘着質な独特のメロディが楽しめるM1、M4や前作の延長線上にある唯一メタリックなリフが炸裂するスピードナンバーM7を除くとダークで掴みどころのない楽曲が多く、何度も繰り返し聴きたくなる訴求力に欠けるというのが率直な評価。特に後半に掛けての混沌とした長編曲の連発は結構つらいですね。

高崎のサウンド及びギタープレイヤーとしての志向の大きな転換点を捉えた作品としては重要作ながらも、新しい世界観をクリエイトする意気込みの高さに、楽曲クオリティがまだ追い付いていなかった惜しい作品。

■お薦め3曲

Paralyzed(M7)

Howling Rain(M1)

Eyes of a Child(M4)

Cランク(Mediocre)

#23 PANDEMONIUM~降臨幻術~(2001)16th

6 Suicide Doll 7 Chaos 8 The Candidate 9 Real Man 10 Inflame 11 Snake Venom

オリジナルメンバー復活第2作目は、前作にも増して、多くのラウドネスファンが期待する「過去の拡大再生産」路線から離れたオルタナティブメタル/ニューメタルの影響を感じさせるヘヴィ&ブルータルなアプローチを追求。前作に一部残っていたブッダ3部作のインドテイストや雑多性はほぼ無くなっています。

おそらく高崎のインスピレーション元が、グランジ、ストーナー、RATMからSlipknot、KORN、Limp Bizkit, Papa Roachあたりがシーンを牽引していた当時のニューメタル的サウンドにシフトしており、リフの作り方がかなりブルータル&メタリックに。

また前作と大きく異なるのは樋口のドラミング。王道的メタルアプローチとは異なる、当時のモダンなアプローチを貪欲に取り込み、重くグルーヴィ、時としてハードコアなビートまで聴かせてくれるのはさすが。

音のバランスも悪くないし、二井原の歌もちょっと声が割れ気味ではあるものの、その後の作品群のような音に埋もれて苦しげな印象はありません。新しいラウドネス像を打ち出そうとする全員の意思も感じますし、作品としての統一感もあるとは思います。

個々の楽曲に視点を移すと、M6、M8、M9、M10など意外とフックのある歌メロや展開も聴けますが、決め曲の少なさと楽曲の出来の落差もあり、Loudnessの作品クオリティとして及第点に届いているかというとやや厳しいという感じですね。

発売当時は期待していた音とのベクトルの違いからあまり食指は動かったのですが、20年代の今になって改めて聴くと、エクストリームなラウドネスサウンドの追求だけでなく、重さの中にキャッチーな要素をどう盛り込むかを試行錯誤している面白さを随所に発見。頭の中の印象よりは全然聴ける作品だと感じました(聴き直す前は本作がワーストかなと思っていたので)。

■お薦め3曲

Inflame(M10)

Suicide Doll(M6)

What’s the Truth ?(M5)

#22 BIOSPHERE~新世界~(2002)17th

6 SYSTEM CRUSH 7 THE NIGHT IS STILL YOUNG 8 SHAME ON YOU 9 BREAK MY MIND

10 SO BEAUTIFUL 11 FOR YOU

暗く奇怪なアートワークとロゴデザイン、”BIOSPHERE〜新世界~”というタイトルから、どうしてもオルタナティブメタル路線を連想。オールドファンからは敬遠されがちな作品。

リフはかなりブルータルで音のバランスもいまひとつなので、一聴すると混沌とした分かりづらい作品かと思ってしまいますが、実はバラエティに富んだ楽曲が収録され、アンパン加入前の作品としては、比較的耳馴染みの良い展開が多く聴きやすいアルバムになっています。

第5期Loudnessは、高崎がこだわるコンテンポラリーなグルーヴメタル/ニューメタル系サウンドを、特徴あるオリジナルメンバーの個性を活かしながら、過去の成功イディオム(緻密で構築感あふれる演奏と楽曲構成)を極力使わずに、どうオリジナリティある音として打ち出すかを模索していた時期。

今回はコンテンポラリーなヘヴィロックのフィールドの中で曲のバラエティを増やすことに挑戦するため、思い切って山下をメインソングライターに据え、各メンバーが曲を持ち寄るLoudness史上初の試みへ(収録曲は山下6曲、高崎が3曲、樋口、二井原が各1曲ずつ)。

ミドルデンポの重苦しいM8、M9あたりは少し集中力が落ちてしまうものの、ハードコア的暴虐性と初期Loudness的要素(メロディアスかつ複雑な曲構成)が融合したM3、オリエンタルなムードと正統派メタル的な要素を上手く両立させたM5、Big Blackのような金属的ギターノイズをアップテンポのパワーメタル的展開にクロスさせたM6、口ずさみたくなるキャッチーなコーラスが80’s的なM7、ハスキーな二井原の声にマッチしたソウルフルなバラードM10など、耳馴染みの良いボーカルメロディが比較的多く聴ける作品。

ただ全般的に、この時期モダンなアプローチと自分達らしさのバランス感で苦しんでいたバンド同様に、リフに魅力があまり感じられない曲が多いのが残念。

■お薦め3曲

Wind from Tibet(M5)

So Beautiful(M10)

The Night is Still Young(M7)

#21 2・0・1・2(2012)25th

5 Behind The Scene 6 Bang'em Dead 7 The Voice of Metal (Song for RJD)

8 Who The Hell Cares 9 Spirit From The East 10 Memento Mori 11 Out Of The Space

モノトーンのアートワークのイメージ通り、ダークで緊張感のあるトーンで統一された作品。前年に起きた東日本大震災という未曾有の大災害を受けて「生きること」や「人生観」を見つめ直した彼等のシリアスな内面がかなり反映されている模様。

前半M1からM6はパワー/スラッシュメタルを彷彿とさせる切れ味鋭いリフをベースとしたアップテンポ~ファストな楽曲が続きます。同様のアプローチを採った”RACING”(04年)と比べると、二井原のヴォーカルは無理せず中音域が多用されています。またメロディの流れが練られていることもあり、聴き疲れせずメタル的なカタルシスも得やすくなってます。

特にスラッシュ/パワーメタル的なリフで駆け抜けるスピードチューンのM1、Loudnessらしい高揚感をもったメロディで疾走するM2は、前作”EVE TO DAWN”(11年)で復活した無理のない二井原メロディと”RACING”(04年)的なアグレッシブなサウンドが両立した良曲。

ロニーに捧げたエピカルなM7以降は、ミドルテンポのニューメタル的なうねりやフリーキーさを感じさせる楽曲が続きます。前半にオールドファンを意識した派手めな曲、後半に高崎と山下が好みそうなうねりのあるヘヴィチューンで固めるのは第5期以降のラウドネスの定番になってますね。

全体的にメタル度が高く、非常に安心して聴ける作品です。リフメイカー高崎の魅力も堪能出来る作品だとも思います。一方キャッチーな展開が多く、決め曲満載の快作だった前作”EVE TO DAWN”の充実振りと比較すると、こざっぱりしたボーカルメロディ(特にサビ)の楽曲が多いせいか、個々の楽曲は悪くないのに、全体を通しての表情にやや乏しく、アルバムとしてのインパクトがあまり上がってこない惜しい作品という印象です。

■お薦め3曲

The Stronger(M1)

2112〜The End of the Age(M2)

Break New Ground(M3)

#20 ON THE PROWL(1991)9th

マイク・ヴェセーラ加入後2作目。新曲3曲に加えて、海外未発表曲(1st〜4th、88年のEP "JEALOUSY"、シングルB面)から選んだ過去曲のリメイク。

表向きはデビュー10周年企画の正規盤ということになってますが、アウトテイクとリメイクという内容からして、ATCOレーベルからのドロップが決まり、契約上アルバムを出す必要性から時間とお金を掛けずに出された1枚なのかなという気もしますね。

まずは新作3曲について。前作は練りに練った構築感満載のメロディが聴けるテクニカルハードロック路線でしたが、本作はラフなアメリカンテイストを意識。M1のダウナーなグルーヴ感、M2のオープニングのワウの使い方や跳ね気味のリフに、第3期以降のヘヴィ&グルーヴィーなロックへと発展していく萌芽を見てとることが出来るかと思います。曲としてはキャッチーでどれもまずますといったところ。

リメイクは、英詞に変更されると同時に内容や場合によっては曲名まで刷新されています。”Loudness”や”Crazy Doctor”などの過去の代表曲があまり入っていないのは、原曲に忠実なアレンジのリメイクは入れなかったとの理由から。

新たなサビメロを導入し洗練された楽曲にアップデートさせたM5、若干歌謡曲臭のあった原曲を明るく爽やかなメロディアスハードロックに生まれ変わらせたM8、オリジナルにはないオープニングのハイトーンシャウトが絶品のM9、大胆なアレンジで重厚かつドラマティックなメタルチューンに仕立て直したM11は、原曲に引けを取らない素晴らしさ。

その他の楽曲もオリジナルの「いなたい感覚」は無くなり非常に洗練されたものに刷新されてますが、一方で原曲の持つ(二井原の声自体の持つ)強烈な個性やマジックも薄らいでいて、個人的には結局原曲の方に食指が伸びてしまうというのが正直なところ。

曲も演奏も良いですが、消化試合的な意味合いの強い選曲となっていて、アルバムとしての必然性があまり高くない作品。前作”SOLDIER OF FORTUNE”(89年)の出来が素晴らしかっただけに、正直もう1枚マイクが歌うオリジナル曲だけの作品が聴きたかったですね。

■お薦め3曲

In the Mirror(M9)

Long Distance(M8)

Find a Way(M11)

#19 DEVIL SOLDIER~戦慄の奇蹟~(1982)2nd

6 LOVING MAID 7 ROCK THE NATION 8 DEVIL SOLDIER

アメリカ人エンジニアを起用し、衝撃のデビュー作から僅か8か月後に発表。1st完成時に出来上がっていた楽曲を中心に収録。

演奏・音質共に前作からスケールアップ。前作で随所に感じられた70'sハードロック的古臭さがだいぶ減り、よりヘヴィメタル的なサウンドに近づいてきています。

豪快なドラムフィルからクリーントーンのアルペジオで疾走し強烈なハイトーン&エロい歌詞で攻めまくる名曲M1、アップテンポでキャッチーなコーラス、そして速弾きからの凱旋歌のような勇壮なギターソロフレーズが印象的なM2はかなりのインパクト。

また二井原本人が80's初頭はクリーンなハイトーンが苦もなく出たと語っている通り、どの曲もとにかくハイノートがよく出ていますが、逆にハイトーンで押しまくっていることでやや一本調子な印象。歌に少し深みに欠ける感じはあります。

第1期Loudnessの中ではあまりフォーカスの当たらない作品だけあって、作品全体を通して派手さはないですが、前作収録の”Rock Shock”に代表されるエネルギッシュな疾走曲とはまた別の、初期Loudnessのもう一つの顔であるダーク&ヘヴィなリフを主軸とした複雑な構成の楽曲が比較的多く聴ける作品。

エピックドゥーム的な重いリフから初期Scorpions的な情念たっぷりの演歌ヘヴィバラードに移行するM3、Led Zeppelinばりのヘヴィ&グルーヴィなリフが心地良いM7などは、第5期以降のLoudnessにも通ずる雰囲気があります。そして何と言っても強烈なインパクトがあるのが、Iron Maiden”Powerslave”的な邪悪なヘヴィリフが炸裂するタイトルトラックM8。Loudness流ダークプログレメタルの1つの到達点とも言うべき隠れた名曲。

第3期以降、ダーク&ヘヴィな楽曲比重がかなり高まりますが、本作(特にタイトルトラック)を聴くと、元々持っていたLoudnessの1つの側面がより強調されたものであることが再認識出来ると思います。

■お薦め3曲

Lonely Player(M1)

Devil Soldier(M8)

Angel Dust(M2)

#18 DRAGON(1998)13th

8 Forbidden Love 9 Mirror Ball 10 Taj Mahal 11 Night Creepers

ブッダ3部作の2作目。スピードナンバーM1、RATM的フィーリングのキャッチーでグルーヴィなM2、軽快なヘヴィロックンロールのM4、ミステリアスかつダンサンブルなM5とバラエティに富んだ楽曲が続く前半は勢いも感じられ非常に充実。

「これは前作を超える名盤か?」と思いきやインストM6以降の後半はどんよりとしたミッドからスローのヘヴィチューンが集中していて、個々の楽曲とすると悪くはないものの(特にFlatbacker/EZO時代から続く山田節炸裂のM9は良曲)、この手のサウンドに慣れていない人には結構なハードルが高い内容かもしれません。

メタリックなキラーリフ満載で、Alice in Chains、Soundgarden、Down、COCあたりの延長線上の感覚で聴けたヘヴィロックとしては割とストレートなアプローチの前作よりも、更にエキゾチックで混沌としたムードが作品中盤以降を覆っています。Monster MagnetやKyussといったストーナー系バンドに近い世界観。

そんな混沌としたサウンドながらも、素晴らしいのが山田の歌。ミステリアスな曲からアグレッシブに攻める曲まで多彩に歌い分け、更に色気とか情念みたいなものを聴き手に与えてくれる非常にソウルフルな歌い手であることがよく分かります。山田が歌わなければもしかしたら平凡曲に終わっていたかもしれない楽曲が確実にカサ上げされているように思えますね。

”GHETTO MACHINE”(97年)以上に一般的な評価は微妙で、確かに一聴すると地味で分かりづらい作品かもしれないですが、聴き込むごとに味わいと発見があるスルメ作品。

■お薦め3曲

Crazy Go-Go(M4)

Dogshit(M2)

9 Miles High(M1)

Bランク(Good)

#17 THE EVERLASTING -魂宗久遠-(2009)22nd

6 LET IT ROCK 7 CRYSTAL MOON 8 CHANGE 9 ROCK INTO THE NIGHT 10 I'M IN PAIN

11 THUNDER BURN 12 DESPERATE RELIGION

ドラムの樋口が肝細胞癌により逝去。樋口の生前のドラムトラックを活用して創り上げた追悼盤であり、第5期最終作。

イントロに続くM2はモダンなメタルリフを使った印象的なシンガロング入りのスピードナンバーですが、以降は”Crazy Doctor”系の王道「ラウドネスリフ」による小気味良いメタルナンバーM3を始め、「ラウドネススタイル」を活用した、HR/HMとしてのカタルシスが明快に得られる楽曲が続きます。

「樋口さんの好きそうなギターリフを意識して作った」と言う通り、ノーマルチューニングの分かりやすい曲を前半に固めてあり「これは久しぶりのLoudnessらしい名盤到来か」と思わせながらもそうは問屋は卸さず。後半はズズズンとギターリフ&ベースが腹の底から響く、ヘヴィ&グルーヴィな第5期高崎ワールドがてんこ盛りという”RACING”(04年)と同様の構成。

後半楽曲では、ここ数作続いていた苦しげなハイトーンシャウトの連発からは脱しているものの、やはりまだバックの演奏とボーカルの特性のマッチングに苦労している様子が伺えます。ブッダ3部作でもダーク&ヘヴィな曲調は多数あったものの、リフが非常に冴えていたし、曲自体もメタルの枠に収まり切らないロックとしての自由度がもっとありましたが、それはやはり山田という歌い手の個性に依っていた部分がかなり大きかったと思います。

一方第5期Loudnessは、自他共に認めるハイトーンを武器として持つ二井原という個性的歌い手がいる前提の中、どうしても意識的にメタルの枠組みの中で可能性を追求せざるを得なく、00年代のOverkillと同様にアイデンティティと同時代性の狭間で苦しみ、結果どちらの観点でも中途半端な楽曲が多く生まれがちな傾向に陥っていたように思えます。

”SPIRITUAL CANOE”(01年)時のように、重くうねる曲調でも無理のない「二井原メロディ」を乗せる余地をもっと残した曲作りが出来ていれば…。

■お薦め3曲

Flame of Rock(M2)

Hit the Rails(M1)

Life Goes On(M5)

#16 RACING/音速(2004)19th

ロゴを含めて往年の「Loudnessらしい要素」の散りばめ度合いが派手なこともあり、第5期の中では比較的評価の高い作品。

English Versionと日本語版とで曲順やメロディが少し異なりますが(今回は日本語版”音速”でレビュー)、前半にアグレッシブなスピードナンバーとキャッチーなメタルチューンを連発するアルバム構成は共通。

キレッキレのリフが炸裂するアップテンポなM2、デスラッシュ的な爆走曲M3、オルナタティブメタルと”Crazy Nights”のノリの良さが融合したかのようなM4、初期Loudnessの疾走曲を現代版にビルドアップさせたM6、モダンなヘヴィネスとキャッチーなHRが絶妙に融合したM7という非常に掴みの良い前半戦。そのせいもあってドライブ感満載の作品と捉えられがちではありますが、M9以降はミドルテンポのメタリック&グルーヴィな曲がメインで、前半との落差もあり結構重苦しい印象。

前半のナンバーも同様ですが、この時期の二井原はあまりメロディのないハイトーンシャウトを多用する傾向。デスヴォイスやスクリームと同様に攻撃性を高める楽器の1つとして機能させる方法論を採っていることは理解するものの、彼のシンガーとしての魅力を引き出すアプローチとは言えない気がします。

イントロ除きで13曲収録、後半超ヘヴィなミドルテンポ&ハイトーン攻めは正直少し聴き疲れしてしまうので、彼の歌を聴かせる楽曲を後半にも織り混ぜるなど、リスナーを飽きさせない工夫があれば良かったように思えます。ただ本作の最大の目玉はラストM14。メジャーコードの開放的雰囲気の中、ソリッドで耳残りの良いリフ&メロディで疾走するLoudness史屈指の名曲。

決め曲比率の高さでは第5期以降屈指なのに、平凡曲・退屈曲も多いという楽曲クオリティのムラの激しい作品ということで、聴く機会は高いものの作品トータルのランキングとしては少し厳し目に。

■お薦め3曲

Unknown Civilians(M14)

Exultation(M2)

Live for the Moment(M7)

#15 SPIRITUAL CANOE~輪廻転生~(2001)15th

4 Stay Wild 5 The Seven Deadly Sins 6 Picture Your Life 7 How Many More Times 8 Touch My Heart 9 Climaxxx 10 A Stroke of The Lightning 11 Never Forget You 12 Spiritual Canoe 13 The Power of Love

ビジネス的にはかなり落ち込んだ第4期。高崎と樋口がLazy再結成を通じて再び交流が始まるなど周辺環境が徐々に整い、グローバルでのJudas PriestやIron Maidenを始めとする大物バンドによる全盛期メンバー再集結の流れにも呼応する形で、00年ついにオリジナルメンバー再集結を高崎が宣言。

ライブだけでなくアルバムも発表ということで、第3期から第4期の音楽性を踏まえてどんなアプローチになるか注目されましたが、結果日本語歌詞含めて第1期のスタイルを活用した楽曲を収めながらも、オルタナティブメタルやブッタ期のアジアンテイストも交えたヘヴィチューンもあり、その折衷的作風が賛否両論の的に。

ジャパメタ風のメロディアスなスピードナンバーM3、M6、プリースト風王道メタルのM4、初期Loudness的な明るく快活なスピードナンバーM9、哀愁漂う歌謡曲風のラブソングM11は、オールドファンも喝采を送るであろう典型的な「ラウドネススタイル」の楽曲。当時の高崎の志向を考えると相当のサービス精神が見て取れます。

一方オープニングの2曲が作品の方向性をかなり決めていて、グルーヴメタルに二井原メロディを乗せサビはAlice in Chains風なM1、シタールを使った「インドネスサウンド」に初期Soundgardenや後期Dio的な粘着質ハイトーンを乗せたドゥームメタルを展開するM2と、重量級の攻めた楽曲を敢えて頭に持ってくることで、「安易な過去の拡大生産路線はとらない」「現在進行形のメタルバンドとして生きていきたい」という高崎のスタンスを明確に感じさせてくれます。

その後の第5期作品と比べると、二井原のボーカルがナチュラルだし、かなり聴きやすいので個人的には結構好きな作品。

ただ批評的視点でみると、まだ今後Loudnessとして継続的な活動がなされるか決まっていない状況下の作品ということもあり、楽曲の方向性がバラバラで少し焦点のボヤけた作品という印象は否めません。

■お薦め3曲

The End of Earth(M3)

Picture Your Life(M6)

Climaxxx(M9)

#14 THE SUN WILL RISE AGAIN~撃魂霊刀(2014)26th

5 Mortality 6 The Best 7 The Sun Will Rise Again 8 Rock You Wild 9 Greatest Ever Heavy Metal

10 Shout 11 Not Alone

ほぼ”THUNDER IN THE EAST”なアートワークに「撃剣霊化」を意識した邦題(サブタイトル)から、当時はかなりのサウンドの変化を想像しましたが、音楽的方向性としてはそこまでの大胆な路線変更はなく、10年代という時代性と「ラウドネススタイル」のバランスに気を配った作風に。

楽曲の「骨格」にクラシックなHR/HMスタイルを採り入れ、逆にモダンなアプローチはアレンジや一部リフなどの「要素」に抑えた曲が多くなっているのが変化点。

「ズ・ズン ズン・ズン・ズン」と第5期お馴染みのブルータルかつグルーヴィなリフ&リズムでスタートしながら、二井原の「イチ、ニ、サン、シ」のエネルギッシュなシャウトからキャッチーな刻みリフのパワーメタル的展開になだれ込むM2の冒頭の流れに、本作の目指す方向性が集約されている気がします。

また第5期以降付きまとってきた、バックの重々しい演奏の中で二井原の歌が活躍し得るスペースが少ない問題についても、ようやく丁度良い加減が分かってきた感じで、リフもリズムも変わらずの重さなのに、歌がしっかりと前面にフィーチュアされています(ミックスバランスは相変わらず今ひとつだが)。歌い方もナチュラルですし、ヴァース〜ブリッジ〜コーラスのメロディの流れがしっかり出来ていて、二井原の個性(魅力)がちゃんと生きていますね。

開放的リフで疾走し、メタルコアばりのブレイクダウンパートでメロディアスな大サビが楽しめるM3、ギャロップのリズムに乗った王道「ラウドネスリフ&メロディ」が心地良いM5、モダンとクラシックが融合した重厚感溢れる展開が素晴らしい名曲M7と、往年の「ラウドネスらしさ」とモダンなメタルを絶妙に融合させた決め曲が複数あるのも良いですね。

歌、ギター、リズムがバランス良く三位一体となっているので、重くパワフルな音像ながらも聴後の胃もたれ感がなく、繰り返し聴きたくなる作品です。

■お薦め3曲

The Sun Will Rise Again(M7)

Mortality(M5)

Never Ending Fire(M3)

#13 THE BIRTHDAY EVE~誕生前夜~(1981)1st

6 I'M ON FIRE 7 HIGH TRY 8 ROCK SHOCK

ジャパニーズメタルの本格的幕開けとなった歴史的作品。

サウンドプロダクションとしては、Van Halenファーストの生っぽさや勢いをメタル的サウンドで仕上げたかったようですが、音質的にはかなりチープで結構時代を感じさせます。

山下は初の録音ということもあり、本作の演奏やアレンジには満足してないようですが、まだ20歳前後のメンバー揃いで、ほぼ一発取りながら、これだけのテクニカルな演奏が出来てしまうところはさすが。

オープニングのけたたましく空間を切り裂くアーミングが印象的なM1は”We are the Loudness Guys”と歌うサビのキャッチーさもあり代表曲の1つながらも、実はシャッフル調リフを主軸としたDeep Purpleなんかがやりそうな70’sUKハードロックの延長路線。そこを(当時の)新世代のメタルサウンドたらしめているのが二井原の超ハイトーンボーカルと高崎のテクニカルでフラッシーなギター。

新しさを感じさせる楽曲という点では、むしろ有名曲M1よりも、Black Sabbathに技巧派メンバーが入り変拍子や複雑なユニゾンを採り入れたかのようなおどろおどろしいM4、複雑に構築された楽曲構造にエピカルなエッセンスを纏わせたヘヴィでドラマティックなM5など、プログレメタル的展開を見せる楽曲が特徴的。今の耳で聴いてもなかなか斬新で面白いです。

そして何と言っても、ハイテンションなリフとハイトーンシャウトで疾走しながら、Riot的キメの叙情的ギターフレーズが炸裂するM9が素晴らしい。後のパワーメタルのプロトタイプでもあり、疾走しながらキメの見せ場を作る「ラウドネスらしさ」の1つの型を確立した楽曲と言えると思います。

音やアレンジに70’sハードロックの残り香があり、楽曲クオリティにも波があるので聴く人は選ぶかと思いますが、「新しい音楽を創り出すんだ」という熱気と勢いはしっかりと感じられる作品。

■お薦め3曲

Rock Shock (More and More)(M8)

Loudness(M1)

Street Woman(M4)

#13 GHETTO MACHINE(1997)12th

ブッダ3部作の第1弾は、オリジナルメンバーの高崎、前作から引き続きの山田、本間の元EZOメンバーに加え、ベースには当時Anthemを脱退した柴田という新ラインナップ幕開けの1枚。

前作”HEAVY METAL HIPPIES”(94年)で明らかになった構築よりもフィーリングにプライオリティを置いた自由度の高いアンサンブル(Soundgardenやジミヘン再発見の影響大)、Alice in ChainsやDown、COC等の影響を感じさせる麻薬的なヘヴィグルーヴ感、ワウペダルやエフェクターによるアクセント的音色を多用するギター奏法(トム・モレロの影響大)という高崎が傾倒する路線を更にアップデートさせたアルバム。

「モダンヘヴィネス化」「インドネス」という大雑把なキーワードでしか語られてこなかった作品ですが、改めて振り返ると同時代性を担保しながらもアジア人らしい情念溢れるヘヴィネスを追求した非常にユニークなサウンド。

グルーヴメタルというにはサイケデリックでカドが取れた音だし、オルタナティブロックというにはリフが超ヘヴィだし、ストーナーロックというにはブルース感よりオリエンタルなフィーリングが強いし、ということで、当時この手のヘヴィロック系を熱心に聞き込んでいた自分的にも、誰にも似ていない独自性の高いアプローチをしていたというのが率直な評価。またブッダ3部作の中では、最もストレートにリフの魅力を堪能できる(カタルシスが得られる)作品でもあります。

92年の名作”LOUDNESS “で言えば、”Pray for the Dead”の妖しいダークネスとソリッドなヘヴィネス、”Love Kills”のアクの強い山田の粘着質な麻薬的ボーカル、”Twisted”の単音リフのヘヴィな横ノリグルーヴ感に魅力を見出せる人であればかなり楽しめる作品だと思います(逆に上記楽曲にピンと来ない人には厳しいかも)。

愛想のあるサビメロや練り込んだテクニカルな演奏を堪能する作品ではないので、スタイルとしての「ラウドネスらしさ」を求める多くのリスナーからは酷評されたものの、ヘヴィロックとしての完成度は高い。

■お薦め3曲

Ghetto Machine(M1)

Slave(M2)

Creatures(M6)

Aランク(Very Good)

#11 ENGINE(1999)14th

4 TWIST OF CHAIN 5 BAD DATE/NOTHIN' I CAN DO 6 APOCALYPSE 7 ACE IN THE HOLE 8 SWEET DREAMS 9 ASYLUM 10 BURNING EYE BALLS

11 JUNK HIS HEAD 12 2008(CANDRA 月天) 13 COMING HOME

ブッダ3部作および第4期の最終作。3部作の中では「インドネス」の語感イメージに最も近い、オリエンタルでサイケデリックなヘヴィロック作。

M3、M6、M12のような鉈のような重量級リフを基調としたドゥーム/ストーナー系の曲も一部あるものの、メロディや曲調も多彩で、ダークで混沌としていた前作と比較すると非常に取っ付き易い作品だと思います。

山田の哀愁漂うエモーショナルなサビの歌唱が絶品のM4、タッピングのイントロから始まり明るくキャッチーなサビメロが楽しめるグランジ風のM5、本間作曲によるダンサンブルなリズムの中オリエンタルなメロディが乱舞するM7、ポストグランジ的ポップなメロディ展開が魅力的なアメリカンテイストのアコギ曲M8、テクニカルグルーヴメタルとでも言うべき凄腕ミュージシャンの集まりならではのM9など、かなりバラエティに富んだ魅力的楽曲が収録されてます。高崎が目指していた「ブッダロック」の完成型と称しても過言でないでしょう。

中には「Loudnessの名前でなければ良かったのに」という声もありますが、40年の歴史を見ると、Loudnessは様式にはあまり拘泥せず「グローバルに通用するバンド」というビジョンを掲げ、その時々のメタルシーンの動向を捉えつつ音楽性を変化させてきた、良く言えばチャレンジング、悪く言えば流行に影響され易いバンドで、ある意味Judas Priestに近いスタンスのアーティストであると思います。

なので、プリースト同様の「時代と共に変化し続けるバンド」としての批評視点(①同時代性とメンバーの個性とのバランス感、②音楽的チャレンジと楽曲クオリティの両立、③独自性/新規性)で見れば、本作はしっかり合格点があげられる作品ではないでしょうか。

■お薦め3曲

Twist of Chain(M4)

Bad Date / Nothin’ I Can Do(M5)

Asylum(M9)

#10 RISE TO GLORY -8118-(2018)27th

6 The Voice 7 Massive Tornado 8 Kama Sutra - Instrumental 9 Rise to Glory

10 Why and for Whom 11 No Limits 12 Rain

久々のグローバルリリースということもあってか、国内では大々的なプロモーションを展開(オリコン13位)。売れると判断したレーベル側の気持ちもよく分かるくらい80'sの雰囲気を醸し出す曲の割合が増えています。

その代表がソリッドな典型的「ラウドネスリフ」で幕を開けるメロディアスな名曲M2。本人達の発言通り、何となくScorpionsのようなフィーリング。ちょっと抑制気味に始まり、サビに向けて熱気を上げていく二井原の歌唱が素晴らしい。ボーカルのコンディションとしては第5期以降最高の状態なのではないでしょうか?

ちょっとRATTを思わせるオーソドックスなパワーコードリフのキャッチーなM4、ソリッドなリフを基軸に高揚感あるメロディ展開が絶品のM10も往年のファンが歓喜しそうな「ラウドネススタイル」が楽しめる楽曲。

とは言え、完全なレイドバックと言うわけでもなく、スラッシーに疾走するM3、ブルータル&ハードコアなM7、"Ares’ Lament"のリフを更にエピックドゥーム風に発展させたM12など、モダンな要素も組み込まれていて、今を生きるバンドとしての意気込みも感じられます。

アルバムを通して、クラシックとモダンのバランス感に非常に気を配った作品で、全体的な楽曲クオリティの粒も揃っています。特に二井原の歌が素晴らしく、バンドサウンドとの一体感は第5期以降最高。

ただ傑作と呼びたくなる要素は大分備わっているのに、どうもいまひとつランキングで抜けきれないのは、曲順と選曲が要因。キャッチーでインパクトのある曲の続く前半は良いのですが、悪くはないけど少し愛想のない曲を中盤に固め過ぎている気がします。M9以降はまた歌が主体のメロディアスな楽曲が続くので、後半の楽曲の一部が中盤戦に組み込まれていたら大分印象が違ったはずです。また日本盤、グローバル盤共にボーナストラックがなかなか良い出来なので、中盤楽曲との入れ替えもありだったのではと個人的には思います。

■お薦め3曲

Soul on Fire(M2)

Why and For Whom(M10)

I'm Still Alive(M3)

#9 THE LAW OF THE DEVIL’S LAND~魔界典章~(1983)3rd

3 SHOW ME THE WAY 4 I WISH YOU WERE HERE

5 Mr.YES MAN 6 THE LAW OF DEVIL'S LAND 7 BLACK WALL 8 SLEEPLESS NIGHT 9 SPEED

前作同様エンジニアは、ダニー・マクレンド。デビュー前に書き溜めておいた楽曲で作った1、2作目と異なり、この作品のために新たに作曲。高崎本人曰く、かなり産みの苦しみを味わったようですが、その分ミュージシャンとしての成長をしっかりと感じさせる内容へとレベルアップ。

二井原も本作レコーディング前に喉を痛め、以前のような強烈なハイノートが出なくなったようですが、逆にハイノート頼りの一本調子感が薄れ、以前より歌に味わいが出てきました。

「とこしえお前は俺の~」に代表される歌詞の奇妙さやジャパメタ的「いなたさ」も若干ありますが、作曲、歌、演奏のどれをとっても、当時(83年)の世界レベルでトップクラスのHR/HMバンドに負けないクオリティ。

加えて、台頭してきたパワー/スピードメタル系バンドにもひけをとらないヘヴィ&アグレッシブな音を鳴らしていたことも特筆したい点。

ソリッドで疾走感溢れるリフ&リズム/日本的なフィーリングのある哀愁のマイナーメロ/ド派手なタッピングソロと、初期「ラウドネススタイル」を凝縮した代表曲M2、引っ掛かりのある印象的なヘヴィリフと湿り気を帯びたボーカルメロディで疾走するM5、スピードメタルのプロトタイプ的な破天荒なアグレッシブさと卓越した各パートの見せ場が堪能できるM9など、当時のメタルシーンでもかなりの過激なサウンドだったと思います。

またアグレッシブなメタル的アプローチのみならず、70年代Rush+歌謡曲的ボーカルメロディの組合せが面白いM4、ギターとベースの暗く妖しいイントロからギャロップのリズムで力強く突き進むM7(山下作曲)といった溢れるアイデアをそのまま封じ込めたような個性的展開を見せる楽曲が面白い。

そして何と言っても、83年とは思えない難易度の高いタッピングや速弾きを屈指しながら、印象的なフレーズを弾きまくる高崎のリードギターがあまりにも素晴らしい。この後ギターヒーローとして世界レベルで注目を集めることになりますが、これだけ印象的なギターを弾いていれば当然だなと思うレベル感。リフ・リード共にそのスタイルは、本作で完成していると思います。

■お薦め3曲

In the Mirror(M2)

Speed(M9)

The Law of the Devil’s Land(M6)

#8 SHADOWS OF WAR(1986)6th

5 ONE THOUSAND EYES 6 COMPLICATION 7 DARK DESIRE 8 FACE TO FACE 9 WHO KNOWS(TIME TO TAKE A STAND)

米国進出第2弾。日本国内盤は”SHADOWS OF WAR”。一方、曲順の入れ替え、Voの再録、ミックスのやり直しなど大幅に手を加え、海外では”LIGHTNING STRIKES”として発売(冷戦激化の中で”War”の単語が問題視されたとのこと)。

前作の高評価、Mōtley CrūeやAC/DCとの大規模ツアーの影響もあり、ビルボード64位とLoudness史上最高位を記録。

引き続きオジーのソロでお馴染みのマックス・ノーマンのプロデュース。86年とは思えないくらいエッジが鋭く、抜けの良いヘヴィなギターサウンドが素晴らしい反面、”SHADOWS OF WAR"バージョンはサウンドバランスが悪く、ボーカルが明らかに引っ込み過ぎ(米国盤をミックスし直したのは当然だと思います)。

楽曲の方向性としては、米国進出を踏まえて、敢えてシンプルな楽曲構造にした”THUNDER IN THE EAST”(85年)とは異なり展開が多く、曲によっては変拍子も採り入れた技巧的な楽曲が多いのが特徴。特にM6、M9は、メタル版Rushとでも言うべき複雑極まれる楽曲。

一方でメジャーコードのキャッチーなリフ&コーラスを持ったM2のような明らかにアメリカのラジオオンエアをねらった楽曲もあれば、Dokken風のミッドテンポ&マイナーメロディのM1、テクニカルパワーメタル系のスピードナンバーのM4、M8もありと、楽曲のバラエティは結構ありますが、でも全体的にはやや無骨な作品という印象。おそらくエッジの効いたリフと硬いリズムの楽曲の骨格部分が全体を支配していて、二井原の歌の存在感が少し希薄なため、作品の表情感が伝わりづらいせいかと思われます。

とは言え、「一見オーソドックスな顔をしたテクニカルメタル」としての完成度は高く、彼等でないと出来ない記名性高いサウンドには仕上がっていると思います。

■お薦め3曲

Let it Go(M2)

Who Knows (Time to take a stand)(M9)

Black Star Oblivion(M4)

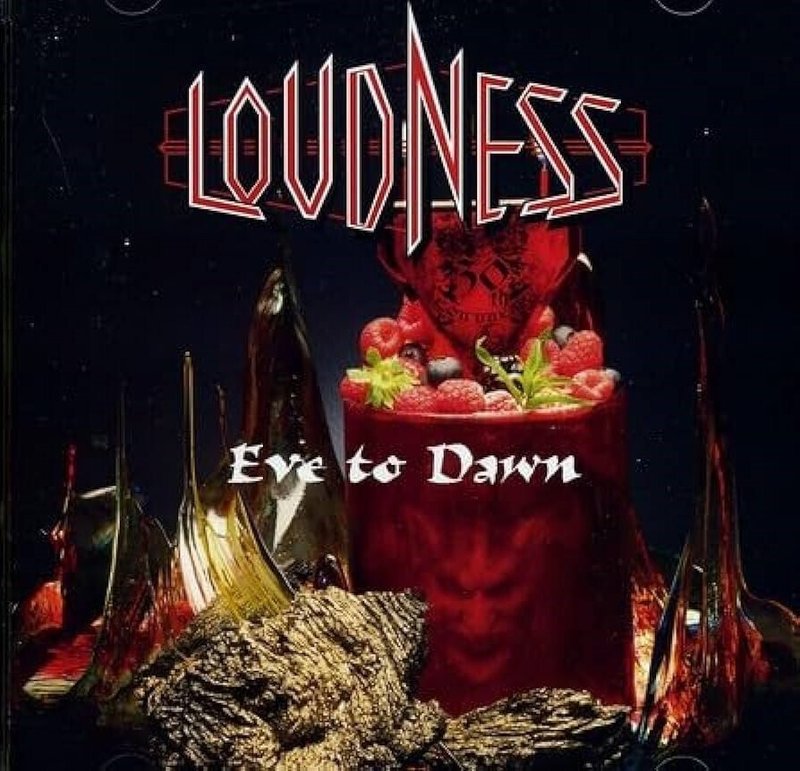

#7 EVE TO DAWN 旭日昇天(2011)24th

6 Gonna do it my way 7 Hang tough 8 喜怒哀楽

9 Comes the dawn 10 Pandra 11 Crazy! Crazy! Crazy!

デビュー30周年作。前作”KING OF PAIN”(10年)がリフオリエンテッドにこだわるあまり、ギターソロををあまり弾かないというチャレンジをしていた反動か、本作では高崎がリードを弾き倒す場面が随所に。

またそれだけでなく、ヴァース~ブリッジ~サビへと違和感なく流れていく印象的なボーカルメロディが全面的に導入され、久々に二井原の歌が存分に堪能できます。

第5期途中から続いていた、ボーカルの存在感よりも全体の音像としてのヘヴィネス/グルーヴ/ブルータルネスが優先される楽曲構造からの転換を図っており、第5期以降の音楽的変遷を捉えると、本作が結構大きな変化点になっています。

イントロから続くM2は、ミドルテンポながらもリフの刻みとツーバスの連打で重戦車の如く突進するパワーメタルナンバー。力強く、そしてエモーショナルなサビのメロディが胸に迫る名曲。そこからは、立て続けにアップテンポ~スピードナンバーを並べるLoudnessお馴染みのアルバム構成。

往年の「ラウドネスらしさ」を感じさせるメロディアスなサビメロ&大サビに心躍るアグレッシヴなアップテンポナンバーM3、アンパン作曲の哀愁のメロディが炸裂するパワーメタル曲M4、山下作曲のスピーディなロックンロールと哀愁の二井原メロディとのコンビネーションが最高なM5、80’sアメリカンHR的なノリの良いコーラスが心地良いM6までは、おそらく第1期を愛するオールドファンも感涙モノの展開。

それ以降は音像の雰囲気が変わり、ヘヴィネスに若干フォーカスを強めに当てた楽曲が続きます。ストップ&ゴーを繰り返す超ヘヴィなM7、練り込まれた歌メロの展開を楽しめるミッドテンポのメタルチューンM9、中期LED ZEPELLIN風のハードかつファンキーなハードロックのM11と、前半戦ほどのパワーはないものの後半も安定の佳曲が続くところが”RACING”(04年)や”THE EVERLASTING”(09年)との差異ですね。

サウンドの同時代性はきちんと担保しながら、メロディアスなメタルシンガーとしての二井原の個性、そしてシュレッダーとしての高崎の魅力を全面に打ち出した作品。オールドファン含めて出来るだけ多くの人に聴いて欲しい隠れた良盤。

■お薦め3曲

The Power of Truth(M2)

Survivor(M4)

Come Alive Again(M3)

#6 SUNBURST~我武者羅(2021)28th

1 Rising Sun -Instrumental- 2 OEOEO 3 大和魂 4 仮想現実 5 Crazy World 6 STAND OR FALL 7 The Sanzu River 8 日本の心

Disk2

1 輝ける80's 2 エメラルドの海 3 天国の扉

4 All will be Fine with You 5 Fire in the Sky 6 HUNGER for MORE 7 The NAKIGARA 8 wonderland

40周年の作品は、同タイミングでアルバムを発表したIron Maidenと、2枚組であること、さらには甲冑の武士がアートワークに登場することが一緒という被り具合。共にメタル界のレジェンドとして、自分達に求められているものをきちんと把握しながら、その個性をコンテンポラリーなシーンの中でどう価値あるものとして位置付けていくのかに果敢に挑戦した作品という点でも共通するのが面白いですね。

今回は高崎が作詞(日本語)まで担当。心情や想いを詞と言うよりストレートな言葉で綴ったものやステレオタイプな右寄りの主張もあり、ここで聴くのを止めてしまう人もいるかもしれません。初めて歌詞を見た時に「大丈夫か? これ、酔うてるんちゃうか⁈”って(笑)」思った山下の気持ちはよく分かりますが、今回は歌詞への批評は一旦横に置いといて、音に焦点を絞ってレビューしてみたいと思います。

おそらく第6期以降では、クラシックなHR/HMスタイルとモダンなアプローチが最も自然に融合した作品でしょう。

例えばDisk1-M4やM5。モダンなヘヴィリフを基調としたナンバーながらも、風変わりなメロディの耳残りが抜群。展開的にも演者だけが気持ち良い独り善がりなブレイクダウンなどのパートを排し、非常に緊張感とドライブ感ある雰囲気を保っていてメタル的カタルシスが得やすい。またDisk1-M6も、ダークなイントロから、サバスの”Children of the Grave”風のヘヴィなリフの刻みにシンフォ系っぽいオーケストレーションが絡み、サビではManowarかAcceptかという力強いコーラスで高揚感を煽るなど、こちらもモダンなフィーリングと古き良きパワーメタルの威風堂々とした魅力が自然と融合している印象。

なお2枚目前半は、80’s後半~90’s初頭のボツテイクからもネタ探しをしたというだけあってかなり80’sを意識したHR路線ですがどれも良曲揃いで、自然とメロディを口ずさみたくなる親しみ易さと軽快さがあります。

二井原のVoも絶好調ですし、相変わらず抜群のセンスでボトムを支える山下のベースも物凄い存在感。高崎のギターも一時の粗雑さがなくなり、全体のサウンドバランスと迫力がとにかく抜群。2枚組ながらも全く中弛みを感じません(なおドラムはアンパンが当時脳梗塞リハビリ中ということもあり、一部楽曲はサポートの西田竜一が担当)。

「エネルギッシュなハイトーンVoとギターヒーローのコンビネーション」という80’sメタルの醍醐味を、コンテンポラリーなメタルの音像・アプローチで発展させようとする強い意志を感じさせてくれる良盤。

■お薦め3曲

天国の扉(Disk2-M3)

Stand or Fall(Disk1-M6)

仮想現実(Disk1-M4)

Sランク(Masterpiece)

#5 SOLDIER OF FORTUNE(1989)8th

オリジナルボーカリストの二井原が脱退。英語発音問題や音域・声質の悪化などの理由から「グローバルに通用するバンド」のボーカリストとしては戦力不足と判断され、実質的には解雇だった模様。

本作は新たに米国のマイナーパワーメタルバンドObsessionのマイク・ヴェセーラをボーカリストに迎えての第2期初の作品。

自信作だった前作がセールス不振。バンドの顔をすげ替えてどんなアプローチをするか注目されましたが、音像的にはギターのエッジはあるものの、過去作と比較すると、かなりボトムのヘヴィネスが抑制されたドライなアメリカンメタルサウンド。Dokkenに近い方向性で、よりソフィスティケートされた印象に。

一方、楽曲の方向性は、緻密に構築されたテクニカルな王道ハードロック路線。叙情的なメロディをふんだんに採り入れていて、かなり欧州HR/HM的な雰囲気があります。当時のシーンのトレンドであった、ラフなロックンロールや70’sハードロック/ブルース回帰路線とは対極的な方向性というなかなかチャレンジングなアプローチを採用するものの、結局セールス的には日本以外は惨敗という結果に。

ただ作品としては非常に充実。どの曲もメロディアスでフックがあります。ハードロック史に残るソリッドなキラーリフでスタートし、キャッチーなサビメロや4フィンガーズ両手タッピングの超絶ギターソロと「ラウドネススタイル」満載の展開を見せる超名曲M1を筆頭に、おそらくメロディアス度という点では、歴代Loudnessのアルバムの中でもNo.1。

また高度な演奏技術が堪能できるという点でも歴代トップクラス。個々のテクニックの素晴らしさは言うまでもありませんが、各プレイヤーの個性をこれでもかと出しながらも、コンパクトなコマーシャル性あるHR/HMとしてまとめ上げるアンサンブルとアレンジの妙味が本当に圧巻(リズム隊が終始暴れまくるのにメロディアスなHRに仕上がっているM6、M8など)。個人的には歴代作品の中で、樋口の最高のドラムプレイが収録された作品だと思っています。

クセの強い二井原ではなく、マイク・ヴェセーラの声と歌唱だからこそ、このメロディアスな名盤が完成したのは間違いなく、メンバーチェンジの意義は大いにあったなと思います。

■お薦め3曲

Soldier of Fortune(M1)

Red Light Shooter(M5)

Faces in the Fire(M8)

#4 LOUDNESS(1992)10th

5 RACING THE WIND 6 LOVE KILLS 7 HELL BITES (From The Edge Of Insanity) 8 EVERYONE LIES

9 TWISTED 10 FIRESTORM

メタルシーン激変の時期。Loudnessを取り巻く環境にも大きな影響が。セールス不振もありATCOレーベルからドロップ。グランジ、オルタナティブやグルーヴメタルの台頭により、王道メタルなLoudnessにとって非常にアゲインストな風が吹く中、米国を中心とした海外活動は一旦ストップ。

またパフォーマンスに問題ありとのことで、EP”SLAP IN THE FACE”(91年)発表後、マイク・ヴェセーラが脱退。更にはベースの山下も新たな方向性模索のため、後任を推奨して脱退。ボーカルに元EZOの山田雅樹、ベースには元X Japanの沢田泰司という名実とも日本のメタル界の第一人者を迎え、国内中心の活動に転換することとなります。

音楽性も当然大きく変化(一番の変化は高崎の風貌ですが…)。テクニカルな演奏はそのまま、Pantera ”COWBOYS FROM HELL”(90年)に感化された超攻撃的なモダンへヴィサウンドにシフトチェンジ。とは言え、ありがちなスタイル拝借型のグルーヴメタル症候群のバンドとは異なり、ダウンチューニングの激しく歪んだギターサウンドや奏法(スクウィール奏法、ワーミーの多様、斬り込むようなハイテンションな速弾き)を取り込みながらも、得意の緻密でテクニカルなアンサンブルはしっかりと担保。

結果国内向けの作品にも関わらず、グローバルレベルで見ても極めて個性的かつ先鋭的なサウンドに。また過去のLoudnessのサウンドとは大幅に変化はありながらも、演奏・アレンジの細部に過去からの連続性をしっかりと感じさせてくれます。

「最強のメンバーで製作された、最強のロックアルバム」という高崎・樋口の発言通り、多彩な楽曲の収められた捨て曲なしの超強力盤。沢田泰司加入効果もありオリコン2位と、歴代作品の中で最も日本で売れた作品でもあります。

■お薦め3曲

Pray for the Dead(M1)

Racing the Wind(M5)

Firestorm(M10)

#3 HURRICANE EYES(1997)7th

6 STRIKE OF THE SWORD 7 ROCK THIS WAY

8 IN THIS WORLD BEYOND 9 HUNGRY HUNTER 10 SO LONELY

2作続いたマックス・ノーマンからジミ・ヘンドリックスやLed Zeppelinを手掛けたエディ・クレイマーにプロデューサーを変更。

やたらエッジの鋭いギターサウンドが前面に出てきて、曲調もテクニカルであまりポップ性のなかった前作から比較すると、音像、曲調ともに変化。音に厚みがあり立体的に迫ってくるものの、全体的にカドの取れた丸みのある音像。リフは王道メタル路線なのに、音はハードロック寄りといった感じ。ボーカルが中心に据えられていて、全体のサウンドバランス感は良いですね。攻撃的なメタリックなリフを基調にした楽曲も一部あるものの、全体的にはグラムメタルを意識した非常にキャッチーなメロディ展開の楽曲が多くなっています。

ただポップな曲調ながらも、二井原のボーカルは、Pretty Maidsのロニー・アトキンズ的な、力みのある少し声を歪ませた歌い方に変化。楽曲のキャッチーさが上がっているのに、全体的にハードで熱い印象なのは、この歌唱法によるところが大きいと思います。

彼等の代表曲の1つであるテクニカルでキャッチーなスピードナンバーM1を筆頭に、爽やかなアメリカンハードロックのM2、M3、熱くエモーショナルなメロディが胸を打つM4、初期Loudness的なテクニカルなスピードナンバーM6、ハードで緊張感ある演奏とメロディアスなコーラスのコンビネーションが絶品のM8など名曲が多数収録されています。

レーベル側のプロモーション体制やシーンのトレンドの移り変わり(Bon Jovi、Guns 'n Roses、Cinderella大成功の影響)もあり、メタル度の高い本作はビルボード190位とセールス的には厳しい結果でしたが、「もし出るのが3年早ければ全米トップ10に入ったのでは」と二井原が思ったのも不思議ではないくらいの秀逸なパフォーマンスと楽曲が収められた名盤。

■お薦め3曲

S.D.I.(M1)

Rock’n Roll Gypsy(M3)

In This World Beyond(M8)

#2 THUNDER IN THE EAST(1985)5th

6 RUN FOR YOUR LIFE 7 CLOCKWORK TOY

8 NO WAY OUT 9 THE LINES ARE DOWN 10 NEVER CHANGE YOUR MIND

「世界のラウドネス」を代表する1枚。米国デビュー作で、全米74位、19週連続でトップ100入りとグローバルで最も売れた作品。

欧州HR/HMをベースに、プログレやジャパニーズロックの要素を採り入れた独特のダークさと湿り気を帯びたサウンドから、明らかにアメリカを意識した乾いたサウンドにシフト。典型が代表曲のM1。ミドルテンポのシンプルなリズム、重厚な王道メタル路線でありながらも身体を揺らすキャッチーなリフ、解放感あるサビメロにアリーナロック的なシンガロングパート。4thまでのLoudnessにはあり得なかった曲調。RATT、W.A.S.P.、Mōtley Crūe、Quiet Riotなど初期グラムメタルの影響が色濃いですね。

その他の楽曲も、ギターソロ以外は、不必要な展開、技巧をひけらかす見せ場的パート、ダークなコード進行は極力抑えた、Loudenssにしては非常にシンプルで分かりやすい楽曲揃い(メロディアスなM6は拍子が目まぐるしく変わり演奏的には極めて高度ですが)。

圧巻は世界中に衝撃を与えた高崎のギター。M2の両手タッピング、M3のドラマティックな早弾きからの強烈なアーミング、M4のシェンカーにも負けない流麗な泣きのメロディ展開、曲の中にボーカルメロディとは異なるもう一つの感動の見せ場をギターソロで構築したM5など、緻密に計算され尽くされた絶品のフレーズとプレイが堪能出来ます。また、AcceptやJudas Priestにも匹敵するヘヴィメタルど真ん中のリフなのに類型的に聞こえない、リフメイカーとしての非凡なセンスも特筆したい点。

全体的なサウンドプロダクションが非常に良好で、特にドライなのに重みを感じさせるギターリフの録音が素晴らしく(ザック・ワイルドも高く評価してました)、今の耳でも十分刺激的。「エネルギッシュなハイトーンVoとギターヒーローのコンビネーション」という80’sメタルの醍醐味が味わえる親しみやすい楽曲が多いので、”DISILLUSION”(84年)と並んでLoudness入門編としても最適の1枚だと思います。

■お薦め3曲

Crazy Nights(M1)

Heavy Chains(M3)

Get Away(M4)

#1 DISILLUSION~撃剣霊化~(1984)4th

6 DREAM FANTASY (夢・Fantasy) 7 MILKY WAY

8 SATISFACTION GUARANTEED 9 ARES' LAMENT (アレスの嘆き)

多くのラウドネスファンがイメージするスタイルとしての「ラウドネスらしさ」が最も色濃く、そして最も高い完成度で表現された傑作。

Deep Purple、Rainbow、Black Sabbath、Iron Maidenなどから発展した欧州HR/HM、Rush経由のプログレハード、パワーメタル的なスピード感と攻撃性、ジャパニーズロックの歌謡曲感などの多様な音楽的要素を、高度な演奏技術、日本人ならではの緻密に計算された楽曲構築術、翳りのある音像でまとめ上げた、メタル史に残るユニークな作品でもあります。

前作までに見られた良くも悪くもジャパメタらしいクサさ、こそばゆさが洗練されて、楽曲のレベル感的には完全に「世界のラウドネス」。

「ラウドネスリフ」と樋口ラウドドラミングの真骨頂が聴ける代表曲M1や全パートの派手な見せ場満載のメロディアスなスピードナンバーM6、演歌的なねっとり感ある哀愁の名バラードM10など、Loudnessの中でもトップクラスの人気曲が目白押し。

ポール・ギルバートにも大きな衝撃を与えた(本作を人生を変えた10枚に選出)、ゲイリー・ムーア"End of the World”イントロのマシンガンピッキングとVan Halen”Eruption”のタッピングを融合・発展させたかのような超絶速弾きオンパレードの無伴奏ギターインストM5もまた凄まじい。

本作が発表された84年と言えば、前年にExciter ”HEAVY METAL MANIAC”、Slayer ”SHOW NO MERCY”、Metallica ”KILL ’EM ALL”、などのスピード/パワーメタルやスラッシュメタルのプロトタイプ的サウンドがようやく産声を上げたタイミング。そんな中で、重さ、狂気、攻撃性、スピードのどれをとっても全く引けを取らないM2のようなハイパーアグレッシブナンバーを創出していた先駆性も特筆したい点。当時Metallica、Anthraxといったスラッシュメタルのオリジネーターたちが本作をお気に入りに挙げており、スピード/パワーメタルやスラッシュメタルの音楽的発展にも間接的に影響を与えていたように思います。

またヘヴィでありながらも非常にメロディアスな作品ではあり、そのメロディの質感のユニークネスもポイント。UKやドイツのバンドのメロディアスさとはまた異質な、歌謡曲の影響をうまく残した日本的哀愁感がやり過ぎない程度に溶け込んでいて、そこが独特のエキゾチズムとして海外でも受けた要素だと思われます。

セールス、知名度、完成度という観点での代表作は次作”THUNDER IN THE EAST”かもしれませんが、メンバーの個性の発揮度合い、個々の楽曲の持つ訴求力、記名性の強さという点では、本作を最高傑作に挙げたいと思います。

■お薦め3曲

Dream Fantasy(M6)

Crazy Doctor(M1)

Ares’ Lament(M10)

小学校高学年の頃から知ってるバンドだけに思い入れも強く、ついかなりの文量になってしまいました。

改めて40年という歴史を各作品を通して振り返ってみると、Loudnessは、スタイルを研ぎ澄ませるよりも、「世界に通用するロックバンド」というビジョン実現に重きを置き、時代の中で「現在進行形のメタルバンドとしての存在価値」を見つけるべく、音楽スタイルを変遷させ続けてきたチャレンジングなアーティストだと言えます。大雑把に変遷を捉えると以下のような感じでしょうか。

■第1期前半(国内活動期)

日本的メロディ感覚を携えたヘヴィ/テクニカル/プログレッシブな「ラウドネススタイル」の確立期

■第1期後半(海外活動期)

アメリカ的なメタルサウンドと「ラウドネススタイル」の融合・発展期

■第2期

テクニカルかつメロディアスな欧州的正統派HR/HMの追求期

■第3期

緻密でテクニカルなグルーヴメタルという独自の音楽性追求期(10thのみ)

■第4期

フィーリング重視の演奏によるオリエンタル要素溢れるグルーヴィーなヘヴィロック追求期(ブッダロック期)

■第5期

メンバーの個性を活かしたダーク/ヘヴィ/ブルータルな独自のモダンメタルサウンドの模索期(迷走期)

■第6期

クラシックなHR/HMとコンテンポラリーなメタルとの融合・発展期

このようにスタイルは時代と共に変遷してはいますが、そこに共通する「傾向としてのラウドネスらしさ」は、高度な演奏技術によるアンサンブルの妙味と、あえて狙わなくとも染み出してくる日本人らしい感覚。後者は自分が日本人だからこそより感じるのかもしれませんが、アメリカっぽいサウンドやインド風に寄せたとしても、アレンジや音の選び方に、アメリカのバンドとも、ヨーロッパのバンドとも、アジアのバンドとも違う独特のクセがあり、そこが彼等の独自性確立に大いに寄与していると思います。

時代を先回りしていた時期もあり、音楽性に見合った評価を得られない作品もありましたが、当時モダンと言われていた表現が当たり前になった「今の耳」で改めて聴いてみると、また新たな発見が出来ると思います(特に第4期や第6期)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?