ダイアトニックコード②

ダイアトニックコードについて②

前回はダイアトニックコードの作り方と度数について解説した。今回は前回の内容を踏まえ、より詳細な事柄を取り扱う。

【ディグリーネーム】

これは前回例として用いた「Cメジャーダイアトニックコード」である。

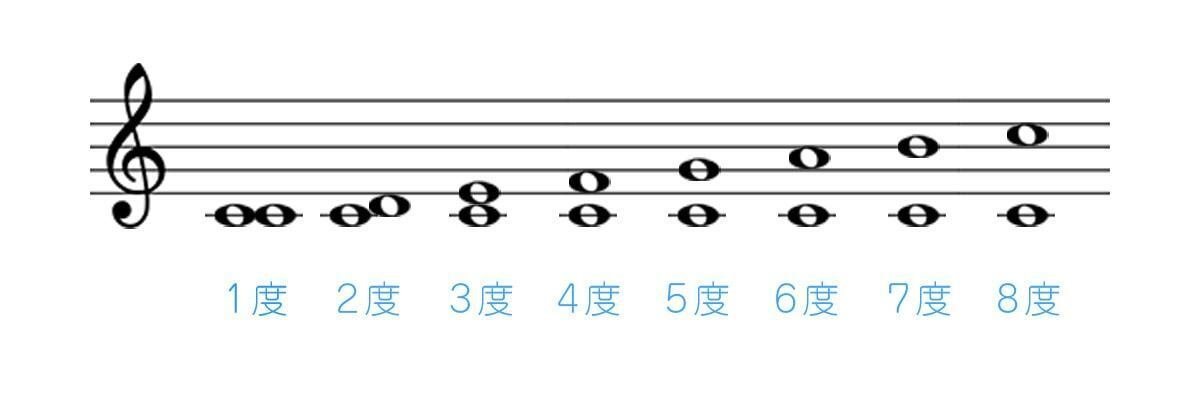

まずは「ディグリー・ネーム」から。「Ⅰ」とか「Ⅴ」とかあるのはローマ数字で、ⅠからⅦで1から7までを表す。CメジャーダイアトニックコードにおいてCは「1度(ルート)」であるので、ディグリー・ネームとして「Ⅰ」が振られている。他のコードについても同様に、例えばCから見てFは4度なので「Ⅳ」となり、Cから見てBは7度なので「Ⅶ」となる。この話が分からない方は前回の度数について書いている部分を参考にしてほしい。下の画像は前回用いたものである。

通常そのようにして振られたローマ数字の右側に、「△7」や「m7」といったコードの情報が附される。重要なことに、このディグリー・ネームはいかなるキーでも共通である!つまりディグリー・ネームの型を覚えていれば、どんなキーでもすぐにダイアトニックコードが作れてしまう(♯や♭の数を調整する必要があるが)。例えばキー(1度=Ⅰ)を「G」とする。Gから順番に型に入れていくと、「G△7、Am7、Bm7、C△7、D7、Em7、Fm7♭5」となる(正確にはFはF♯となるが、詳細は後述)。このようにディグリー・ネームを型として覚えていると、どんなキーでも簡単にダイアトニックコードを作れてしまうので非常に便利だ。よってここからはディグリー・ネームを使うことにする。

【コードの機能】

7つのダイアトニックコードにはそれぞれ働きがある。それは「トニック」「ドミナント」「サブドミナント」だ。

トニック・・・そのキーの中心的サウンドで、安定感がある。(Ⅰ△7、Ⅲm7、Ⅵm7)

ドミナント・・・不安定な響きで、トニックに解決したくなる。(Ⅴ7、Ⅶm7)

サブドミナント・・・トニックとドミナントの中間のサウンド。 (Ⅳ△7、Ⅱm7)

トニックは「Ⅰ△7、Ⅲm7、Ⅵm7」である。3種類ある理由は、それぞれ音の組成とサウンドが似ているからである。いわゆる代理コードとして、「Ⅰ△7の代わりにⅢm7を使う」といったことが出来るのはそのためだ。

ドミナントは前回も触れたが、不安定な響きを持つ。Ⅴ7は3度と7度が増4度(ホールトーン)の関係でぶつかり、不協和音となる。Ⅶm7♭5は1度と減5度が増4度でぶつかるのでこれもまた不協和音となる。不安定なコードは安定感を持つコード(トニック)に解決したがる(ドミナントモーション)。

サブドミナントである「Ⅳ△7、Ⅱm7」はどっちつかずのサウンドであり、「サブ」ドミナントというようにドミナント程ではないがやや緊張・浮遊感のあるサウンドを持つ。

【ダイアトニックコードを網羅する】

では、ここで一度全てのキーにおけるメジャーダイアトニックコードを作成してみる。重要なのは「♯」「♭」の個数だ。まずは「♯」の個数が少ない順に作成していく。

・Gメジャーダイアトニックコード(♯×1)

なぜFに♯が付くのか?と思われた方もいるかもしれないが、Gから順に音を並べると、「GABCDEF」となる。前回述べたように、メジャースケールであれば音の間隔は「全全半全全全半」でなければいけない。しかし「GABCDEF」の間隔は「全全半全全半全」である。よってFに♯を付け、「全全半全全全半」という間隔にする。こうして「Gメジャースケール」が完成する。今、7度の音に♯が付けられたことに留意したい。

・Dメジャーダイアトニックコード(#×2)

Dメジャーダイアトニックコードでは、FとCに♯が付いている。また、GからDの度数は5度であり、CからGも5度であった。つまりC→G→Dと5度ずつ上げていった訳だ。お気づきだろうか?メジャーダイアトニックコードでは、「Cからキーが5度上がるごとに♯は7度に付いて1つずつ増えていき、次の5度上のキーにいったとしても引き継がれる」のだ。では、もう1つ見ておこう。

・Aメジャーダイアトニックコード(♯×3)

ここでも、7度のGに♯が付いているし、FとCの♯は引き継がれている。更に5度上げる。

・Eメジャーダイアトニックコード(♯×4)

・Bメジャーダイアトニックコード(♯×5)

・F♯メジャーダイアトニックコード(♯×6)

ここで、♯の付くキーにおいては、G→D→A→E→B→F♯とキーが上がるにつれ、F→C→G→D→A→Eの順番で♯が付いていったことが分かった。次に、♭の付くキーを見ていこう。

・Fメジャーダイアトニックコード(♭×1)

♭は4度のBに付いた。

・B♭メジャーダイアトニックコード(♭×2)

♭は4度のEに付いた。ここまでで、C→F→B♭と4度上のキーにいくたびに4度に♭が付いていったことが確認される。♯キーの時はCから5度上にいっていたが、♭キーの場合は4度上なのだ。

・E♭メジャーダイアトニックコード(♭×3)

・A♭メジャーダイアトニックコード(♭×4)

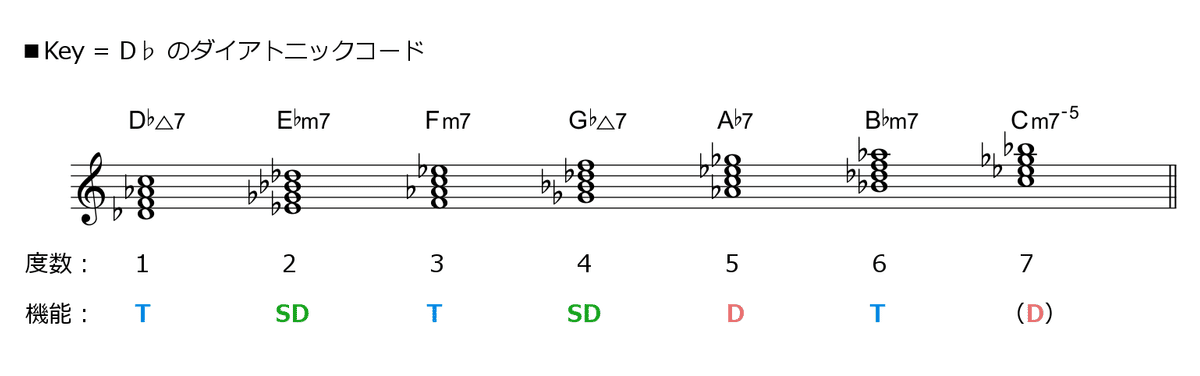

・D♭メジャーダイアトニックコード(♭×5)

・G♭メジャーダイアトニックコード (♭×6)

さて、♭キーにおいては、F→B♭→E♭→A♭→D♭→G♭と4度ずつキーが上がるたびに、B→E→A→D→G→Cという順番で♭が付いていったことが分かる。

ここまでをまとめると以下のようになる。

♯キーの場合・・・ Cから5度上にキーがあがる度に♯が「FCGDAEB」の順に7度に付いていく。

♭キーの場合・・・Cから4度上にキーがあがる度に♭が「BEADGC」の順に4度に付いていく。

ギターやベースをお持ちの方は、上の画像のように指版で覚えておくのが良いだろう。赤線は5度進行を、青線は4度進行を表している。

例えば「Aメジャーダイアトニックコード」を作りたい場合、Cから数えてAは3つ目(赤線)であるので、上で述べた「FCGDAEB」のうち「FCG」の3つの音に♯が付く。よってまずは「A△7、Bm7、Cm7、D△7、E7、Fm7、Gm7♭5」というようにダイアトニックコードの型にはめ、その後「A△7、Bm7、C♯m7、D△7、E7、F♯m7、G♯m7♭5」というように「FCG」に♯をつける。

このように、ダイアトニックコードの型、♯や♭の付く順番と個数、そして5度・4度進行が分かれば、簡単に全てのダイアトニックコードを作成できる。

以上が「ディグリー・ネーム」「コードの機能」「Cメジャーキー以外のダイアトニックコードの作り方」である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?