自己肯定感と自我肯定感

あなたの認識、大丈夫?

私は自己肯定感アカデミーの認定教室講師。

ご依頼があればアドラー流メンタルトレーナーとHSPカウンセラーの資格発行講座開講致します。

また、資格発行はしていませんが色彩心理カウンセラー、児童教育メソッド英才教育コーチ、メディア流ファッションコンサルタント、人生デザイン占星術、コンテンツクリエイター、イベントプランナー、クレーム対応術、マナー接遇など様々スキルは持っていて複合的に使って活動しています。

「何でも屋さん」として活動していると様々な方にお会いするのですが、「自己肯定感って大切ですよね」と語る方の中に「ん?」と思ってしまう方もちらほらいらっしゃいます。

…まぁ、それは価値観の違いなのかもしれませんが、なんか解釈が違うなぁ…と。

今回は私の思っている「自己肯定感」と私の感じている「自我肯定感」のお話をします。

「全承認・全肯定」

自己肯定感アカデミーの認定教室講師としての活動は「自己肯定感を育みましょう」「全承認・全肯定で傾聴しましょう」が基本。

「安心・安全の場」を提供するのが自己肯定感アカデミーの講座の持ち味なんですが、腑に落ちないことは発信できない私としてはどうしてもモヤモヤしてしまう時もあります。

私自身、子供の頃に「承認」されるには大人が望む結果を出さなくては行けんかったし、「肯定」されるには周りの大人の顔色うかがわなきゃいけなかったので余計理解が難しいのかもしれないですが。

「全承認・全肯定だから何言ってもいいんですよね」って言うスタンスの方。うん、確かにそうなんですが…「それって結構押し付けてませんか?」とか「あなたがそこまで強く言うことで相手を否定していませんか?」というケースがあります。

逆パターンで「相手のことを無条件に受け入れます」って言うスタンスの方。うん、それもそうなんですが…「それ、顔色うかがってるだけじゃないですか?」とか「え?本心で受け入れてます?」とか感じるケースがあります。

親子関係で例えるとわかりやすいかもしれません。

<押しつけてませんか>

・保護者さんや教師など周りの人が「この子のために」と悪気なくやっていることが相手の意見を封じ込めてしまうようなケース。

・「こうした方が上手くいく」と言いながら結局自分のやりやすい方向、自分の望みだけを叶える方向に誘導している、または相手を否定しているケース。

お子さんのよく言う「みんな言ってる(やってる)し」もこの感じかなと思ってます。

<顔色うかがってませんか>

・自分がまったく納得できない意見に「そうですね」と言ってその場を収める(子供が親の意見に適当に返事してるとか)ケース

・「子供の自由に」と全承認しているようで放任・責任放棄しているケース。

「悪いと思ってないけどとりあえず全面的に謝っておこう」もこのケースだと思います。

価値観は人それぞれだし、自分自身も揺れ動く

実はこれは受け取り方や表現方法の問題なのかもしれません。

例えばうちの母は日本語しか話せない人ですが壊滅的に日本語の表現が苦手です。

例えを上げだしたらキリがないのですが、まだ存命ですし、名誉のためにもひとつだけにしておきます。

私の妹はとてもフットワーク軽く人のために動ける人です。

私は安楽椅子探偵タイプなのであちこちでかけることは少なく、私が「こうしたらいいんじゃない?」の頭脳面を担当し、妹が駆動面を担当して母のサポートをしている状況です。

そんな状況を伯母に話していた時の事。

「うちの娘たちはほんとにうまく連携して助けてくれてありがたいわぁ。ねーちゃん(私)は色々調べたり、しっかり考えて決めてくれるし、妹は尻が軽いしホント助かってるのよ」

お気づきですか?「尻が軽い」は間違いなく誉め言葉ではないですよね?

母に突っ込んだら「<腰が重い>の反対だから<尻が軽い>かと思ってずっと使ってたのよ」って…。

「それを言うならフットワークが軽い」だと教えましたが長年使っていた習慣が一度で治ることもなく、その後も連呼しているのできっと母の友人の間ではうちの妹はとんでもない娘になっているんでしょう‥‥( ;∀;)

今までにどれだけの人を傷つけてきたんだろうこの人は‥‥と頭を抱えました💦

そんな表現の間違いももちろんですが、「心配してるから」とあれこれ口や手を出すのは受け手側からすれば選択を否定され、決定権を奪われることになるので「親切のつもり」でも「迷惑な話」「傷つく話」になりえます。

これは発信側の問題だけでなく、受け手側の問題の場合もあります。

さっきの「尻が軽い」の話も「なにそれ」と突っ込むことをしなければ母は永遠に妹をディスり続けていたわけだし、妹は永遠に傷つき続けるわけです。

そして同じ場面でも「なにそれ」と突っ込めればともかく、言い返せないほど傷ついてしまうこともあるし、「どうせこの人は言っても聞かないから」とかなると毎回傷つき続けることになります。

片面だけを見ない

結局「全肯定・全承認」ばかり見てしまうと「誰かの間違いを指摘する」がアウトになってしまうし、自分の意見を飲み込むことになってしまう危険があるという事。

例えばHSPさんをはじめ繊細さを兼ね備えた人は「こういったら傷つくかも」「場を悪くするかも」「状況が悪くなるかも」と相手を「全承認・全肯定」しようとするあまりい自分を否認・否定することになりかねないという事です。

「我が強い」タイプの方と繊細さを持つ方が組み合わさると場の空気は「我が強い優位」になってしまうんですよね。

相手を「全肯定・全承認」するのならばその反対意見を持つ自分にも「全肯定・全承認」して「真っ向から否定」するのではなく、うまく伝える術を身につける必要があるなと考えさせられています。

育児における「全肯定・全承認」

自分の子供時代の境遇が「いいもの」だと思っていなかったので中高生になる頃には「自分が親になる時には絶対同じ轍は踏まない」と誓っていた私。

実際、子育ては理想論でうまくいくことばかりではなく、私の想像の斜め上の出来事も盛りだくさんだったけどなんとか20年走り切ったとは思ってます。

その経験からしても「承認・肯定」の必要性はすごくわかるりますが「全承認・全肯定」という言葉になると誤解が生まれてないかな…とやっぱりヒヤヒヤします。

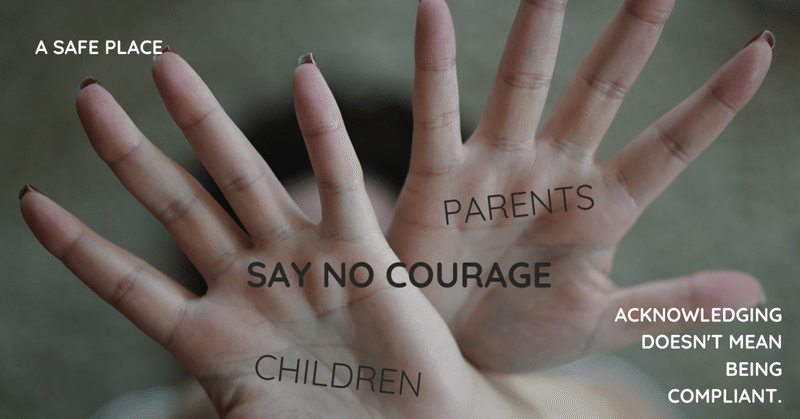

子供に「NO」と言えない親、親に「NO」と言えない子供…。

これは相当悲しいと思っています。

私自身は「押さえつけられて傷ついてもおとなしく聞かない子供」だったのでちょっとハマらないですが💦

でも、「承認してほしい・肯定してほしい」はもちろん感じてたので気持ちも少しはわかるつもりでいます。

私自身が育児する時に絶対ハズさないと思っていたこと。

「子供がどんな子でも<二次障害>を起こさない」こと

<二次障害>と書くとなんかもとにすごく深い傷がある様に感じちゃいますけど。

例えば健康じゃなかったら。

例えば人に理解されないことがあったら。

例えばいじめられたら。

「子供を幸せにしたい」と思っても親が手を出せる範囲はホント少ないと思うので親として「サポートに徹する」だけを決めてました。

まぁ、育児論は書きだすと20年×2人分あるのでさらっと触れる程度にしますね。

結局その子の人生を最後まで生きるのはその子自身なので親が手が出せる範囲なんてたかが知れてると思うんです。

だったら、自分で考えて、自分で選んで、自分で決めて、自分で責任を取って「自分の人生デザインを自分で描いて楽しむ」人に育ってほしいと思ったから「かーさんはこう思う。あなたはどう思う?」の繰り返しでしたし「なんでそう思う?」も結構頻繁にヒアリングしてました。

おかげで子供たちそれぞれに色々と違う点があることに気づいたのでお互い個性豊かに伸びてくれたなと思ってます。

そういう「ここだけは譲らない」を決めたらあとは結構フリーハンド。「こうなってほしい」とか「これできてほしい」という想いはもちろん湧きますが、「欲張らない」ようにすると結構「全肯定・全承認」しやすかったりします。

自己肯定感と自我肯定感

結局のところ、私は「何でもポジティブに変換しなきゃ」とか「何でも認めなきゃ」みたいな極端な感じが嫌いなんだなという気付きに至っています。

そんな中でしっくりきて最近よく使ってるのが「自己肯定感」と「自我肯定感」

『自己肯定感』はいい時も悪い時も全部含めてありのままの自分を受け入れるけど、「これが私だから何でもOK」じゃなくてネガティブな部分から自分の伸びしろをみつけてさらに成長するための力。

だから「自分の人生は自分でデザイン描いて楽しんでほしい」と思ってる私はすごく共鳴するんだと思います。

さらに自己肯定感を育みあった人たちが「自分が主役の人生」を認めつつ「相手にも相手が主役の人生がある」を同じくらい尊重して受け入れたコミュニティーを作ることで「自分の得意を活かしあって苦手を補い合える場」を整えるのを最終目標にしています。

多分、このスタイルだと表面上だけの「うん、いいよね」じゃなくて「あなたはそう思うんだ。私はこう思うけどこの考え方はどう思う?」って言う発展があると思うんですよね。

そこでお互い新たな気付きを得られることもあるし、ひとりで考えてたら思いつかない発想に気づけると実感してます。

その為にもHSPさんや発達障害さんなど「みんな同じ」で活動してるのでどこ向いて発信してるかぼやけるんですけどね…。

ビジネス的にすごく効率が悪いのもわかってますが、私は「明日死んでも後悔しない」生き方を長年してきて、多分今の私は「コミュニティ完成図」を見ることより「それまでにたくさんの人と関わること」を重要視しているのでこのスタイルが一番落ち着くんだと思います。

一方、私がモヤッとする「自己肯定感もどき」はこの場で言う「自我肯定感」。

「ありのままの私はいいところもダメなところもOK」⇒「だからあなたも受け入れてね」な人とか。

「とにかくポジティブに変換して自分を洗脳していいイメージの方に進めばOK」な人とか。

多分前者は周りの人を幸せにしないし、後者はメンタル病むと思います。

『自己肯定感』ってすべての人が生まれた時には持ってると自己肯定感アカデミーの中島輝先生は折に触れて話されてます。

「赤ちゃんが一番自己肯定感が高いんだよ。」

だったらみんな持ってたもの曇らせちゃっただけなんじゃないでしょうか?

だったら思いだせばいいだけなのでは?

まったくなかったものをイチから作るのは大変だけど、細胞レベルで持ってたものならきっと思い出せると思います。

重ねての登場ですが中島先生も「いつからでも自己肯定感は高められる」って沢山の著書の中でも書かれてるし、私ひとりの体験談じゃないから誰にでも当てはまることだと思います。

子育てしてる方は持って生まれたお子さんの自己肯定感を少しでもより輝かせられるように。

大人になってしまったあなたはくすんでしまったあなたの自己肯定感をもう一度輝かせるように。

ひとりでどうにもできない時。

そんな時の為に全国に私たち認定教室講師がいます。

資格発行だけじゃなく、様々なスキルと組み合わせて活動している方ばかりです。

別に私じゃなくてもいいんです。

あなたの感性に合う、あなたのやりたいことに近い、そんなあなたが言葉を受け取りやすい講師が必ずいますから。

「ポジティブにならなきゃ」「もっと強くならなきゃ」なんて追い込んでメンタル壊す前にどうか頼ってくださいね。

グラデーションを楽しめ

個人で発信する時に強く伝えていることのひとつに「グラデーションを楽しめ」という言葉があります。

これは自分と他人の価値観や思想の違いという意味もあり、自分自身のその日の気分とか体調とかそういう者も含めたグラデーションという意味もあるのです。。

今の時代、「善か悪か」「黒か白か」「勝ちか負けか」なんて両極端な思想じゃ生きていても楽しくないと思うんですよね。

その場その場で「正解」は違うし、そもそもの「常識の定義の多様化」が進んでいる気もするので自分で「楽しく選んで決めて、結果をまるっと受け入れる」気持ちを育てていくことが大切だと感じています。

これは大人も子供も同じ。

多分今の大人が子供だった頃とは色々変わってきていることもたくさんあるから子供たちに学ぶ事も多いし、正直上下関係とかもあまり意味をなさないのかな‥とすら感じてます。

もちろん、現状に合わなくなっていることがあったとしてもたくさんの経験を積んできた年長者に対するリスペクトはあるので「老害」って言葉を使う方は私とは思考が合わない方々です。

そういうこと言う人に限って「最近の〇〇は…」って言われる何かを持っているという合わせ鏡に気づかないと自分がそう言われるシニアになりますよ。

世代が違う人から学べる人はその人たちからも慕われる人。

世代が違う人たちを切り捨てる人はその人たちから疎まれる人。

別に全人類に好かれたいとは思ってませんし、アドラー学んでるので「嫌われる勇気」も持ち合わせてるつもりです。

でもわざわざ露悪的にふるまう必要もないと思うので‥‥人によっては私の分類は一定ではないかもしれませんが「私は私」。

自分の美学でこれからも発信し続けたいと思ってます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?