2024年問題って何?対象業種ごとの規制や影響、対策内容を解説

「2024年問題って何?」

「2024年問題による影響って?」

「2024年問題への対策ってどんなものがあるの?」

2024年問題という単語は耳にしたことがあっても、その内容は分かりにくいです。

結論からいうと、2024年問題は自動車運転業・建設業・医療業における長時間労働の規制が日常生活や経済に及ぼす影響や問題のことです。

この3業界は生活や経済の基礎を成すビジネスであり、かつ、長時間労働が前提で成立しています。

そのため、労働時期間規制が適用されると、現在の生活・経済環境が根本的にゆるがすリスクが高いです。

そこで、今回は、2024年問題の概要とともに、規制や影響、各業界での対策内容について順番にお伝えします。

本記事を読むことで、2024年問題が日々の生活に直結する身近な重要な問題であると理解できるようになります。

1.2024年問題のあらまし

2024年問題は、2018年に制定された「働き方改革関連法案」による長時間労働の規制がもたらす問題の総称です。

労働時間の規制により、長時間労働により成立している業界では、従来と同様のやり方ではビジネス継続が難しくなります。

2024年問題の影響を直接受けるのは自動車運転業・建設業・医療業の3業種であり、3業種に関連する他業種への影響も無視できません。

そこでここでは、2024年問題の概要や労働時間規制の発端となった「働き方改革法案」の制定背景や内容を紹介します。

1.1 2024問題とは

2024年問題とは、長時間労働が前提の特定業界に対して労働時間の制約が設けられ、ビジネス運営のあり方見直しが迫られる問題です。

具体的には、自動車運転業・建設業・医療業に対して、2024年4月から法律により残業時間における上限の適用開始が背景にあります。

上記3業界は、いずれも他業界に比べ労働時間が長く、何も手を打たないと従来通りのサービス提供ができなくなると懸念されています。

そのため、労働時間が制限される中で、各企業や組織は生き残りをかけて、様々な対策を講じることが急務です。

1.2 2024問題の発端「働き方改革関連法」の制定の背景

時間外労働に法律で制約をかけることになった背景には、2018年に制定された「働き方改革関連法案」があります。

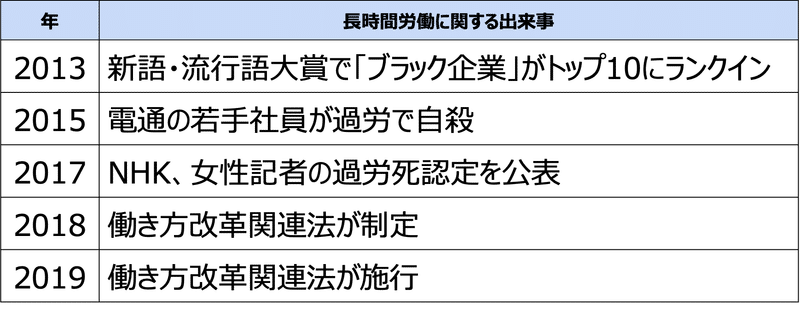

「働き方改革関連法案」が制定された背景には、長時間労働による心身の健康被害が世間に広く認知されたことが挙げられます。

実際、「働き方改革関連法案」が2018年に制定される直前には、長時間労働の問題が注目される出来事が多発していました。

2024年問題の根底にあるのは、今から10年以上前に注目が集まっていた長時間労働に関する痛ましい事件や世相です。

1.3 2024問題の発端「働き方改革関連法」の内容

「働き方改革関連法」は、労働時間の上限規制や同一労働同一賃金などの働き方改革を促す内容で構成されています。

「働き方改革関連法」において以下の3項目が重点取り組みです。

時間外労働の上限規制

有給休暇の取得義務化

同一労働同一賃金

具体的には、労働基準法を中心に労働関連法案の見直しにより、合計で8つの領域の改善・変更が定められ、順次施行されてきました。

8つの取り組みの内、一番最後に残っていた特定業種における時間外労働の上限規制が2024年問題の発端です。

2.自動車運転業界における2024年問題に関連する規制と影響

「働き方改革関連法案」における自動車運転業界に適用されると、関連業界だけでなく、利用者にも影響が派生します。

自動車運転業界は、サプライチェーンや人の移動を担っている、社会基幹産業であるためです。

そのため、自動車運転業界に対する規制内容が理解できると、私たちにどのようなマイナス影響が発生するのか想像しやすくなります。

ニュースなどの報道で取り上げられる件数が多い背景をしっかり把握しましょう。

2.1 自動車運転業界における「働き方改革関連法」による規制

2024年4月から「働き方改革関連法案」による規制が適用されると、自動車運転業における労働者の労働可能時間が短縮されます。

規制適用に影響を受ける具体的な項目は、年間の拘束時間や月当たりの運転可能時間、休息時間です。

例えば、年間拘束時間は5%程度減ってしまいます。

さらに、トラック運送業の場合、連続運転可能時間が4時間に制限されるため、従来できていた長距離運送にも制約が発生します。

「働き方改革関連法」が適用されると、自動車運転業界では労働者当たりの稼働可能時間で提供可能なサービスが制約されてしまいます。

2.2 自動車運転業界における「働き方改革関連法」による影響

「働き方改革関連法」の影響で、運転時間短縮や運送量減少により売上減少や、収入減による労働者離れが懸念されています。

例えば、2024年問題として注目度の高い物流業界では、物流業者だけでなく、関連する荷主や消費者など幅広い影響が見込まれています。

自動車運送業への規制に注目が集まっているのは、運送業者に加え利用者にも負担増になり、社会生活にも直結するためです。

3.建設業界における2024年問題に関連する規制と影響

建設業界における2024年問題は、事業会社の存続にも影響を及ぼす可能性があるほど、深刻な問題になる可能性があります。

建設業界は、日本の全産業平均と比較して、長時間労働が常態化しており、長時間労働が前提に成り立っている産業だからです。

都市の再開発に加え、高度成長期に建設されたインフラの老朽対応時期が重なり、工事需要は高止まりしています。

その最中に2024年問題が発生すると、日本の成長への取り組みの停滞や、インフラの安心安全が脅かされる恐れがあります。

3.1 建設業界における「働き方改革関連法」による規制

「働き方改革関連法」が建設業界に適用されると、時間外労働時間に規制がかかり、一人当たりの労働時間が減少します。

これまで建設業界では、時間外労働に関して法的規制がなかったこともあり、上限時間が設定されていませんでした。

実際、全産業平均と比べると建設業界の労働時間は20%程度長い傾向にあるため、規制が適用されると労働時間の大幅な短縮が見込まれます。

参考:国土交通省「最近の建設業を巡る状況について」

時間外労働時間に法的な規制が設定されると、建設業界は否応にも働き方の見直しが迫られる状況は明白です。

3.2 建設業界における「働き方改革関連法」による影響

建設業界において、時間外労働時間に規制が設けられると、関連企業のビジネス継続に関して大きな影響が生じるとされています。

建設業界は就業者数が減少の一方、工事関連投資額が増加傾向のため、1人当たりの労働時間を長くしないと工期順守が困難になるからです。

2024年4月以降に建設業界で予想される2024年問題の主な影響は建設企業とその従業員に加え、工事を依頼する側にも派生します。

人海戦術の要素が色濃く残る業界なだけに、労働時間の減少は企業単位では事業存続にも関わる重大な問題になりかねません。

4.医療業界における2024年問題に関連する規制と影響

医療業界における2024年問題は、医療行為が十分に行き届かないといった生活の安心基盤を揺るがす恐れが高いです。

医師は今まで時間外労働時間に制限がなく、長時間労働・連続稼働によって医療環境が何とか保持されている状況であるためです。

少子高齢化により、今後医師の担い手も減ると予想される一方、高齢者増で医療ニーズは高止まりする状況が続く見込みがあります。

そのため、「働き方改革関連法」による規制に適切に対応しないと、日本の医療が維持・継続できなくなります。

4.1 医療業界における「働き方改革関連法」による規制

「働き方改革関連法」が医療業界に適用されると、様々な形態の医師の時間外労働時間にも法的な上限が設定されます。

時間外労働時間の上限は、医師の状況に応じて異なり、960時間から1,860時間と幅があります。

ただし、患者の診察に直接携わらない医師に関しては、一般の業種と同様の年間720時間が上限です。

今回の規制が適用されると、休息時間も十分に確保が必要なため、長時間勤務で成立している医療業界にとって難しい対応が迫られています。

4.2 医療業界における「働き方改革関連法」による影響

医療業界が従来の慣習や働く環境を変えずに2024年4月を迎えると、医療提供が十分に行き届かなくなる恐れがあります。

そもそも、現在の医療環境は医師の長時間勤務で支えられているためです。

「働き方改革関連法」による規制は医師の時間外労働時間の規制ですが、勤務先の病院や患者にも影響は広がります。

今後の医療技術の変化や高度な医療ニーズへ対応し続けるためには、現状の医師の働く環境における構造的問題の解決が必要です。

5.2024年問題に向けて必要な対策

2024年問題の対象となっている3業界は、法令見直しなども合わせた国としての取り組みで、2024年4月以降の影響の極小化を進めています。

いずれの業界も長時間労働が常態化している業界であり、単純な労働時間短縮では、現行同様のサービス提供が非常に困難だからです。

国が打ち出している対策は、利用者である国民にも影響を及ぼす可能性があります。

そのため、2024年4月以降の急な変化にも耐えられるよう、各業界での2024年問題の対策内容を理解しておきましょう。

5.1 物流業界における対策例

自動車運転業界の中でも物流業界は経済的影響が大きいと予測されるため、政府としてもテコ入れを進めようとしています。

政府は2023年6月に物流業界の抜本的な改革を進めるため「政策パッケージ」を策定し、同年10月には「緊急パッケージ」を公表しました。

緊急パッケージでは、政策パッケージから約半数の取り組みを前倒しで取り組みを進めようとしています。

赤字は緊急パッケージの対象、青字は法制化対象

自動車運送業界の2024年問題は企業が個社で取り組んでも十分な成果をあげるのは非常に困難です。

そのため、国として法制度も含めた施策を推進し、2030年に見込まれる34%の運送力不足の回避を進めようとしています。

5.2 建設業界における対策例

政府は「働き方改革関連法」が制定された2018年に、建設業向けに「建設業働き方改革加速化プログラム」を策定していました。

建設業向けの時間外労働時間規制の適用が2024年4月まで猶予があり、それまでの期間に順次適用できる状況への変化を狙っていたためです。

政府が方針を掲げてから、労働時間や労働日数の削減が進んでいるものの、週休2日が実現できている企業は全体の2割程度です。

建設業ではICT活用などを積極的に進めようとする機運が高まっていますが、業界全体では道半ばと言えます。

参考:国土交通省「最近の建設業を巡る状況について」

2024年4月以後、時間外労働時間の規制が始まると、稼働時間を減らさざるを得ません。

そうなると、各企業は工事受注件数の抑制が必要となり、建設工事が今以上に進まない状況が至る所で発生する可能性が高いです。

5.3 医療業界における対策例

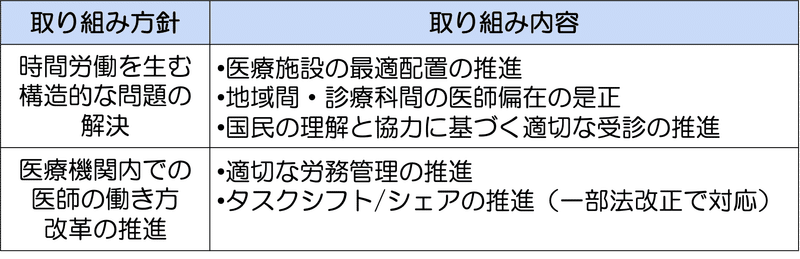

医療業界の対策についても、政府が「医師の働き方改革概要」を定め、2024年問題の回避に向けて対策を進めようとしています。

医療業界は法令に基づいた業務が多く、政府の取り組みが欠かせないためです。

例えば、医師が関与する業務を技師などが全面的に対応可能になる法律改正が行われ、医師からタスクシフトする環境整備が進んでいます。

また、地域全体で負担分担する制度で、外来患者の偏りによる特定病院や医師への負担軽減の取り組みも講じられています。

参考:厚生労働省「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案の閣議決定について」

医療の2024年問題は、患者として利用する国民全体での受診適正化も必要であり、国全体での対策が医療体制維持に必要不可欠です。

まとめ:2024年は今までの当たり前が大きく変わる年

この記事では、2024年問題のあらましとともに、対象となる3業界における規制内容と影響、必要な対策について解説しました。

2024年問題とは、働き方改革関連法案による長時間労働の規制が発端で生じる、自動車運転・建設・医療業界で見込まれる問題

規制対象の3業界はいずれも長時間労働で成立しているため、2024年4月以降はサービス劣化や費用高騰など国民に影響する恐れあり

個社・個人での対応に加えて、国は法改正も用いた対策に乗り出し、2024年問題による国民生活や経済への影響緩和に邁進中

2024年問題は、長時間労働での心身への負担軽減と労働生産性向上の同時実現を目指す、働き方改革関連法令の施行における最後の山場です。

少子高齢化による生産年齢人口の減少で、従来の人海戦術に頼った働き方は限界に達しています。

2024年問題の対象であり、人海戦術で成立している3業界での働き方改革の成否は、国全体の生産性向上の成否を占う取り組みとも言えます。

2024年問題が無事に2024年4月を迎えられるか、関連情報に耳を傾けながら、日常生活への影響有無を見極めましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?