カムバック図書館

この街へ越してきてから、1年と3ヶ月が経った。

今更ではあるが、自治体の図書館に利用登録をしてきた。

自治体の図書館に行く、というのは受験生のときに通ったきり、7年ぶりになる。地元の図書館は窓口で用紙に書き込み、数日経たないとカードが付与されない仕組みになっていたのだが、やはり時代は進むらしい。

今回は事前にWEBで基本情報を入力し、その0.1秒後にメールで送られてくる番号を控えて図書館へ行くようになっていた。仮登録を済ませていけば、登録完了まで5分もかからない。その場でカードも発行され。非常に便利だ。

さすがは東京、同じ自治体のなかに複数の図書館があり、蔵書も新しいものが多い。異なる図書館でも、すべて今回つくった同じカードで借りることができるという。

わたしが行った中央図書館は住宅街のど真ん中にあったが、新緑あふれるこの季節、そこだけが違う風が吹いているかのような異空間だった。非常に美しかった。カフェがあり、wi-fiもあり、公共の図書館にしては蔵書も多い。緑もある。これが無料で使えるという喜び。図書館ってすばらしい。

ここで私は、純文学を片っ端から読んで行きたいと思う。

国語便覧に載っているような明治の文人から、現代の人気作家まで。やはりどんなジャンルにおいても、先人をまったく参考にせず新しいものをつくるのは難しい。というか、わたしはそんな飛び級ができるほど天才ではない。

それに、あのような国語の時間に一度は聞いたことのある作品をちゃんと読んだことがある人はどれほどいるのだろう。わたしはほとんど読んだことがない。名前と作品名だけは覚えさせられたが、肝心の中身を読んでいない。そういう勉強しかしてこなかったことに、若干の悔いがある。

画家がひたすら画集を眺めるように、音楽家が古今東西の音楽を聴いているように、ものを書く人間としてはやはり、本を読まなければいけないと思う。自分で購入するという手もあったが、わたしはどうしても買って満足する癖がある。「返却日」という締切日があれば、確実に読める気がしたのだ。

それにしても公共の図書館というもの、何度も言うが本当にすばらしい場所だ。無料で気軽に本を読めるという喜びが半端じゃない。カードをつくってさっそく本棚を眺めていたら、小学校低学年の頃、週末はかならず親に図書館へ連れて行ってもらったことを思い出した。

毎週土曜日のお昼に出向き、借りられる上限ギリギリまで借りて退館時間ギリギリまで居座る。そのせいか、翌日の日曜日までにほとんどの本を読み終えていた気がする。さすがに親も土日連続して図書館で一日時間をつぶすのは嫌だったようで、どれほど早く読み終えても土曜日しか連れていってもらえなかった。

そんなにもたくさん、わたしは何を読んでいたのだろう。ほとんど覚えていない。

いわゆる文庫本ではなかったことだけは覚えているのだが、とにかく読書が好きだったのだ。絵本を借りて、親に読み聞かせられるほの小さくなかったので自分で自分に読むという、セルフ読み聞かせをしたこともあった。

当時、図書館のあの静けさに身を埋めるのが大好きだった。幼い頃のわたしの口癖は「図書館、いやされる〜」だった。パラパラと紙をめくる音も、カーペットの上をゆっくりと歩く利用者の足音も、周りに配慮して喋るひそひそ声も好きだった。

東京でふたたび公共図書館に行き、わたしのなかの「子ども」が、再び癒されるような気持ちになった。きれいで静かな空間に、よりどりみどりの本がある。はじめて「行政」の恩恵をダイレクトに感じたかもしれない。

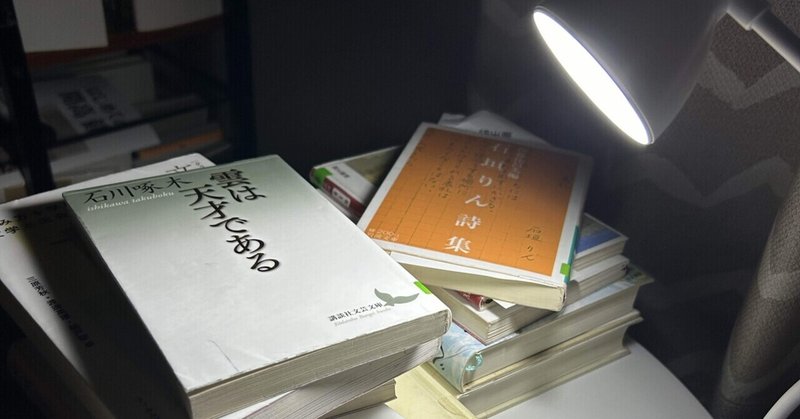

今回も勢い余って借りれる冊数ぎりぎりまで借りてしまった。「名前を聞いたことがある」作家の作品を手当たり次第にとり、あらすじを読んでピンときたものをどんどん脇の間に挟んでいく。

合計11冊。帰りにはリングノートを買い、一冊ずつ感想をつけていくことにした。

家に帰ってから、すでに2冊ほどは自分で買って積読していることに気づいた。まあ良い、読みたいと思った時がその時なんだから、と自分に言い聞かせる。

最初に読んでいるのは夏目漱石の『草枕』だ。

あの有名な「智に働けば角が立つ、情けに棹させば流される」はこの『草枕』にあるらしい。

まだ最初のほうしか読めていないが、とにかくこの世の中は生きづらい、生きづらいけど生きる価値はあるし、その生きにくさをのぞいて少しでも行きやすくするのが芸術家だといったようなことが書かれている。あくまでわたしの意訳だけど…

これから図書館でどんな作品と出会えるだろう。眺めるだけで読んでみたくなった本がたくさんある。

自分の世界がまた少しずつ広がりそうな気がして、ワクワクしている。

最後まで読んでくださりありがとうございます。 いいね、とってもとっても嬉しいです!