大江健三郎 わたし

大江健三郎が亡くなった。彼の憲法9条を守るなどの政治的な主張には興味がなかった。ただ、50年前のある時期、彼の小説を、夢をみるように、貪るように読み続けていた。15歳から17歳の2年間ぐらいだとおもう。

先日、ラジオ番組で作家の高橋源一郎が大江を追悼した発言のなかで「大江さんの小説の魅力は『孤独』を描いていること」という趣旨のことを言っていた。散歩中に聞いていたそのラジオの言葉に、ふと、「大江健三郎」の小説を読み耽っていた、50年前、つまり半世紀前のそのときの自分の「孤独」感がよみがえった。

なんなんだろう。あの感覚は。

手元には当時の本は一つも残っていないはずだ。18歳になり、大学に行くことになり、小説を読むことをやめた。実家に本は全て残した。学生運動にのめりこみ、刑務所にもぶち込まれ、実家はのちに売りに出され、母は「お前のものはすべては捨てた」と言っていた(これはのちに全くちがっていたと判明)。

一体自分は、大江の小説のなにがそんなに好きだったのか。たとえば『芽むしり仔撃ち』。1973年高校2年の夏休みに読書感想文コンクールが校内であり、表彰されたことを思い出した。全校朝礼で名前を呼ばれた気恥ずかしさを今もおぼえている。内容には全く記憶がない。「夢」をみていたのか。なににのめり込んでいたのだろうか。『奇妙な仕事』『死者の奢り』『飼育』『セブンティーン』『空の怪物アグイー』『個人的な体験』『性的人間』『遅れてきた青年』『万延元年のフットボール』『われらの時代』『洪水はわが魂に及び』『同時代ゲーム』『ピンチランナー調書』『壊れものとしての人間』『沖縄ノート』『広島ノート』。書名をみれば、初期から中期の作品は、全部読んだ記憶があるのに。

読んでいたのではなく、孤独に生きる少年が「読むことで」、自分の孤独は「何者」なのかを知ろうとしていただけなのだろうか。

しかし、65歳の今、大江の本をみると、「うそでしょう」と思うほど、その時の「孤独感」や「不安感」が、リアルに背表紙を見るだけで、去来する。

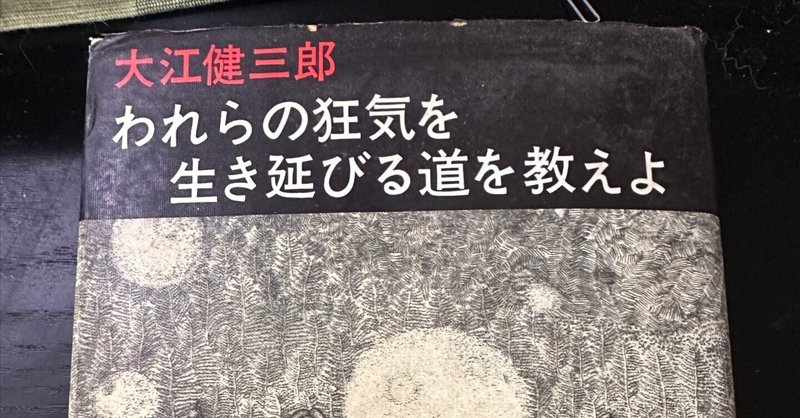

本棚に行ってみた。古びた『われらの狂気を生き延びる道を教えよ』(1969)を手に取り、裏表紙の文章を読み直した。そこにはこうあった。

「ぼくは永いあいだオーデンの《われらの狂気を生き延びる道を教えよ》という語句に、しかもとくに「われらの狂気を生き延びる」 out grow our madnessという言葉にとりつかれて生きてきた。それは内部の錘として、僕に沈黙をもたらすものであったし、また肉と意識に突き刺さって燃えるトゲとして、ぼくをくりかえし動揺させるものであった」

「内部の錘」「突き刺さる燃えるトゲ」

大江の外国の小説を訳したような奇妙な文体と「錘」「トゲ」という重く、暗い隠喩。この語句がわたしの記憶の封印を解き放ち、大江の本を読んでいたときの、精神のざらざらとした「手触り」、まとわりつく「体液」のような感覚が、当時の精神世界が蘇ってくきた。

なかを繰ってみると、罫線が引かれていた。2Bの鉛筆で太く線が引いてある。昔からのわたしのやり方だ。自分の字にしては丁寧な筆跡で漢字の読み仮名や意味が書いてある。きたなく幼い字。まぎれもなく私の青年時代の字体だ。これは唯一の50年前の本のようだ。

中編「狩猟で暮らしたわれらの先祖」が243頁で終わり、次の245頁からの「父よ、あなたはどこにいくのか?」の右頁244頁は白地であり、そこにびっしりと書き込みがあった。

「P245〜P250 僕という一人称による僕の行動 P250〜255 彼という三人称で書かれた僕の行動または僕の行動ごときもの」云々。

どうもこの中編「父よ、あなたはどこにいくのか」の目次のようだ。

読み返してみると、目次というより、自分が強く思った大事なことを書き留めているようだ。

さらに読み進んだ。

猛然と線が引かれ、多数の書き込みがある。

この中編小説はブレイクの詩をモチーフとしている。

'Father,father,where are you going?

O do not walk so fast!

Speak,father,speak father to your little boy,

Or else I shall lost.'

この本は、障害をもった子どもと共に生きるという大江の孤独な模索と評価されている。

続きはこうだ。

’What do we here

In this land of unbelief and fear?

The land of Dreams is better far

Above the light of the morning star

大江は小説のなかでこう日本語で書いている。

お父さん、ああ、お父さん!

僕らはここでなにをしているのですが、

この不信と恐怖の土地で?

夢の国はあんなに遠いのに、

明けの明星の光の上にあるのに。

「あなたは、ここでなにをしていたんですが?僕はここでなにをしているでしょう、この不信と恐怖の土地で、真夜中に朝鮮料理の豚足を辛子味噌で食い、ウイスキーを飲んで、それがあなたに通信をおくる機械でもあるかのように、真剣にテープレコーダーにむかって、なにを訴えかけているというんですか、夢の国はあんなに遠いのに、明けの明星の光の上にあるのに?」

とたん、50年前のこの小説を読み続けた興奮した感覚が沸騰する。大江の綴る、難解な、ストーリーのない、妄想のような精神世界。それを、大地に一人、竪穴をあてもなく掘り続けるように読み続けたと同じ「穴」に嵌る15歳の自分がいた。

50年前のカビ臭い本。壁に釘で傷つけるように、大江の文章横に2Bで刻まれた無数の太い線。

「ある日、買い物から戻った妻は、糞まみれた息子と、眼を黒眼鏡で覆い、耳に安眠タンポンをつめこみ、融かした蝋で封印した僕を発見して、もしなおも僕がそのような愚かしいことを続けるつもりなら、自分には自分の考えがあるといった」

このあと、「僕」は、首吊り自殺の準備を妻に目撃され、そのことを四国の森の奥の谷間の母に電話される。

母はこう言った。

「ーあの子はそういうことをして見ている自分が、本気でないことをよく知っていますから」

この一文にも鉛筆で、力をこめたように黒黒と太い線が引かれている。

「あの子は本気でないことを知っている」

50年前の自分が蘇る。「孤独」と「死」、そしてその狂気のような堂々巡り。

「本気でないことを一番よく知っている」

そうだった。この一文で引き返せたのだった。

大江健三郎。わたしが「生き延びた」のはあなたのおかげだ。

2023.3.23記

岡部廉

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?