初心者でも絶対できる!電気工事見積方法(店舗テナント編)

/2024年6月/

記事公開からありがたいことに10,000ビュー超えました!

たくさんの方から暖かいお言葉を頂戴しており感謝感謝です!!

私はこのnoteを電気工事見積方法(店舗テナント工事編)が初心者の方でも理解できるような教科書となるようにまとめようと思います。今回用意した資料を見ながら、実際に手を動かしてみると見積を作成できるようになると思います。実際の見積もりとなると経験などが必要になりますが、基本的なことはこのnoteで網羅していくつもりです。

私の簡単な経歴

電材商社から電気工事会社代表になりました。その後紆余曲折を経て、今は美容関係の内装工事請負、物販・オフィスなどの電気設備工事をしながら、建設工事に関わる企業様と関わり合いながら新規事業の企画などをしております。

2021年から電気設備見積作成サポート(月額契約制)もしており、年間100件以上の見積作成対応しております。

まず今回なぜ見積方法を公開しようと思った理由はこちらです。

自分自身が見積もりの仕方がわからず、相談できる人や初心者が網羅的に見積もりについて理解できる資料がなくてすご~く困った

職人あがりで工事見積方法があいまいで困っていると相談されることがある

建設業界でIT・SaaS系サービスを提供している方などが見積もりってどうしているのかを知りたいというニーズがある

多くの方に電気設備工事の見積もりはすごく時間や手間という工数がかかっていることを理解してもらいたい

ほんとに困った経験があります。

大きいサブコンさんなどは教育システムなどが充実しているかもしれませんが、多くの会社さんは教育に時間をなかなかさけない部分もあります。

電気工事といっても幅が広すぎて奥が深いのでだれもまとめようとしないのが実情かもしれません。

そして、見積もりを1件つくるのにも多くの工数がかかっているという真実をすこしでも多くの方に伝わってほしいという切なる願いがあります。(これは同業の方はめちゃくちゃ共感してくれるはずです。)

このnoteが少しでもよかったと思った方は、

まわりの人にどんどんこのnoteを共有してほしいです!

このnoteをぜひ読んでほしい方はこちらです。

これまで工事見積を作る機会が少なかった職人さん

これから電気工事をはじめる(はじめたい)方

電材販売に関わっている人

建設業(特に電気)サービスに関わっている人

内装請負をしている方

電気工事をする人はわかるけど、なんで内装請負している人なの?って思うかもしれません。内装工事は電気との取合なども非常にありますし、最近は内装請負をしている会社さんで照明器具を手配するケースも多いです。設計さんがだした照明器具リストで現場は施工対応できるのか?など少しでも理解が深いほうがいいと思っています。

このnoteは

・見積もりについての概要

・実際に見積もりをしてみる

という大きく2つのパートにわかれています。

なんとなく見積もりについてわかっているので、早く実際に見積もりがしたいという方は目次の見積作成スタートからはじめてください。

1)見積もりについて概要説明

見積もりについて概要説明

今回は電気設備でも店舗(テナント)工事を中心にお伝えします。

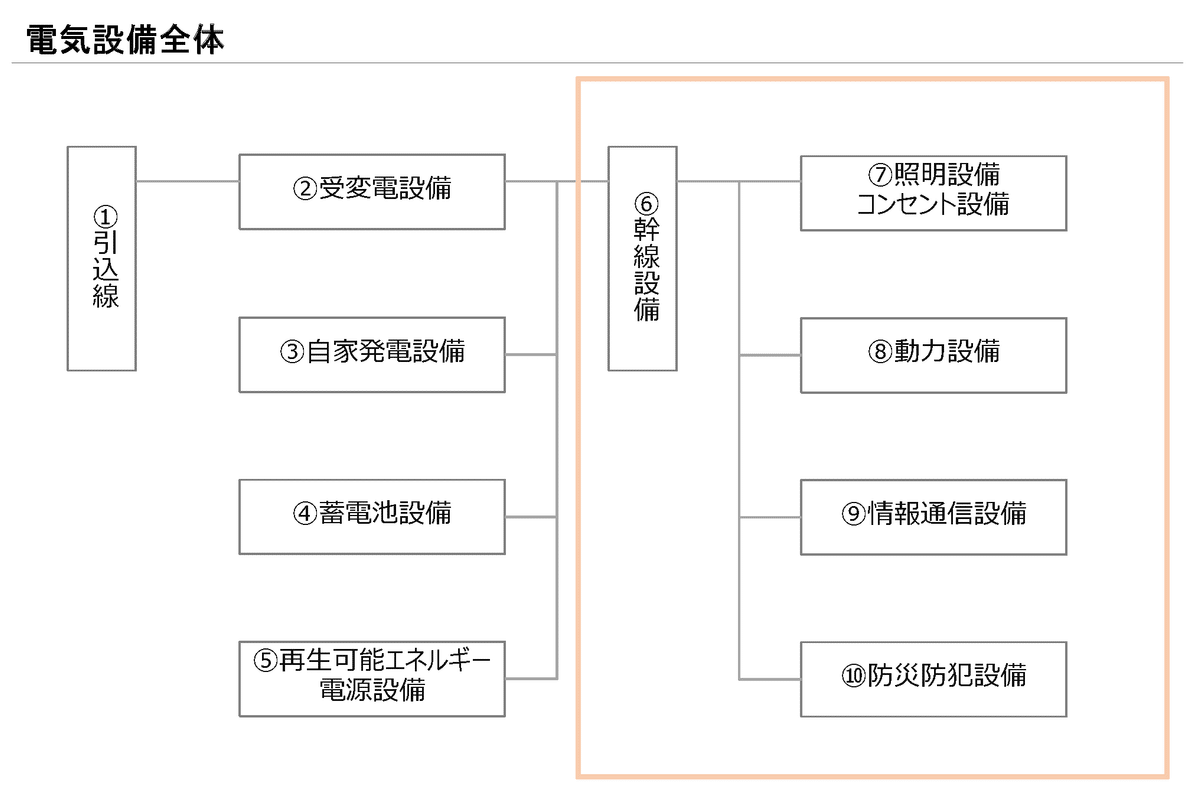

店舗(テナント)工事の場合、以下の画像の⑥~⑩が主な工事区分です。

イメージとしては

店舗内の分電盤設置

照明・コンセント設備工事

弱電設備工事

が主な種目になります。

見積もりの意味

工事をするにあたり、どんな工事であるか?なるべく詳細にエンドユーザー(テナントオーナー様)がわかるように作るべきです。見積もりの金額がなぜこの金額になるのかお客様に伝える必要があります。

例えば、車を買う際に、

〇車両1台300万

〇ハンドルはいくらで、シートはいくらで、エンジンはいくらでと詳細があって本体合計価格は300万

と言われたときには、後者のほうが「納得感」や「不透明感のなさ」を感じませんか?

また、現場の状況で工事内容は大きく変わってしまいます。

見積もりを提出することで

「今、私はこういう内容で工事方法を考えています」

という意志表示にもなりますし、追加変更時にお客様との会話がしやすくなります。

工事範囲について

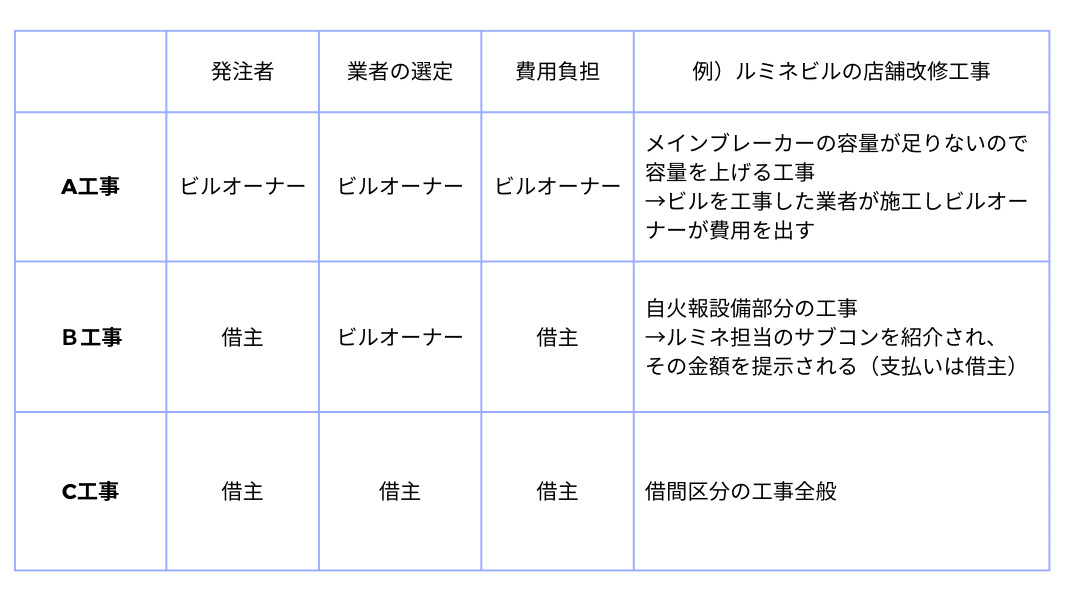

店舗(テナント)工事をする際によく出てくる話で、A工事、B工事、C工事という言葉がでてきます。

工事区分による違いは、以下のとおりです。

〇A工事

自分のビルが管理しなければならない部分の工事。ビル側の工事となり、費用もビル側が負担

〇B工事

ビル全体の設備に関わる工事。工事はビル側の指定業者が行い、費用はテナント側が負担

〇C工事

テナント内の工事。工事業者、費用ともにテナント側が負担

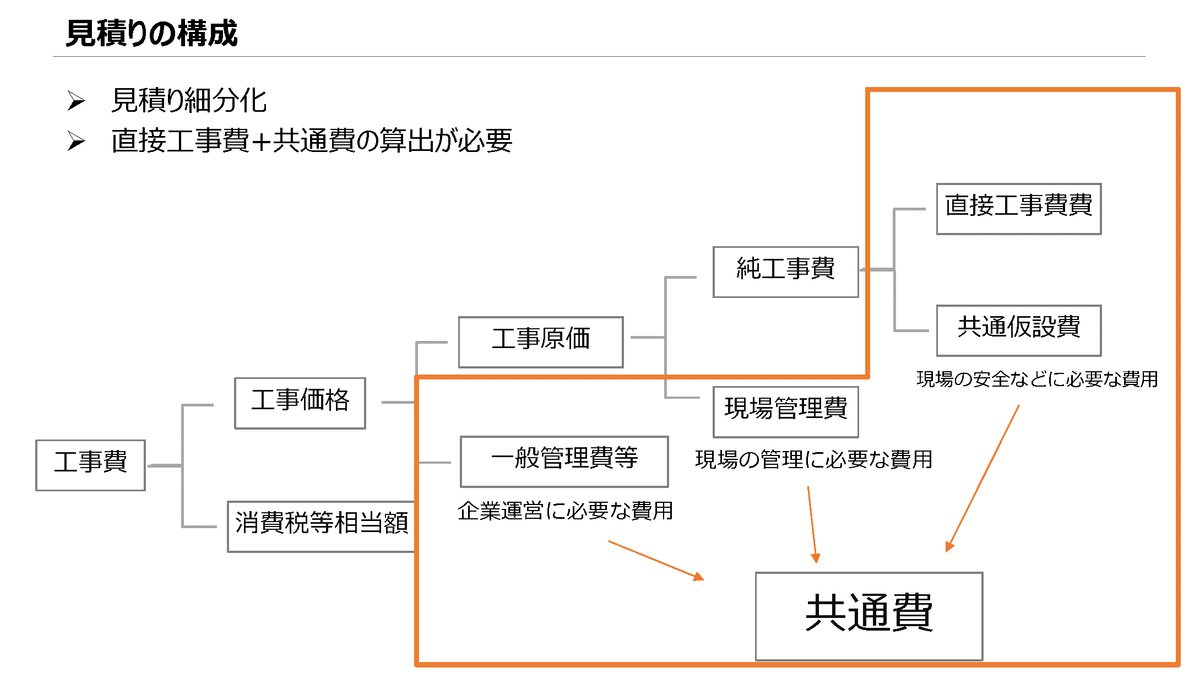

見積もりの構成

工事見積もりを細分化すると

共通費・・・工事以外の経費(一般管理費・現場管理費、共通仮設費工事など)

直接工事費・・・工事に関わる部分

に分けられます。

まずは、共通費から説明していきます。

〇一般管理費

会社運営に必要な費用のことです。

たとえば

社用車

工具

事務所の家賃

コピー機

などがあります。

工事見積もりするなかで考慮しにくい(表現がむずかしい)のはわかりますが、作成する際は忘れないようにしましょう。

〇現場管理費

現場管理に関わる費用のことです。

現場代理人の給料

現場管理ソフト

など、現場を管理するための経費です。

〇共通仮設費

店舗テナント工事では

工事中の明かりの確保

コンセントの用意

が必要になる場合が多いです。

ここに記載してないですが、「法定福利費」は忘れないようにしましょう。

*法定福利費

法定福利費とは : 法令に基づき企業が義務的に負担しなければならない社会保険料 ※健康保険、厚生年金保険、雇用保険の保険料(労災保険は元請一括加入) ⇒ 労働者を直接雇用する専門工事業者は、労働者を適切な保険に加入させるために必要な法定福利費を確保する必要(国土交通省資料より)

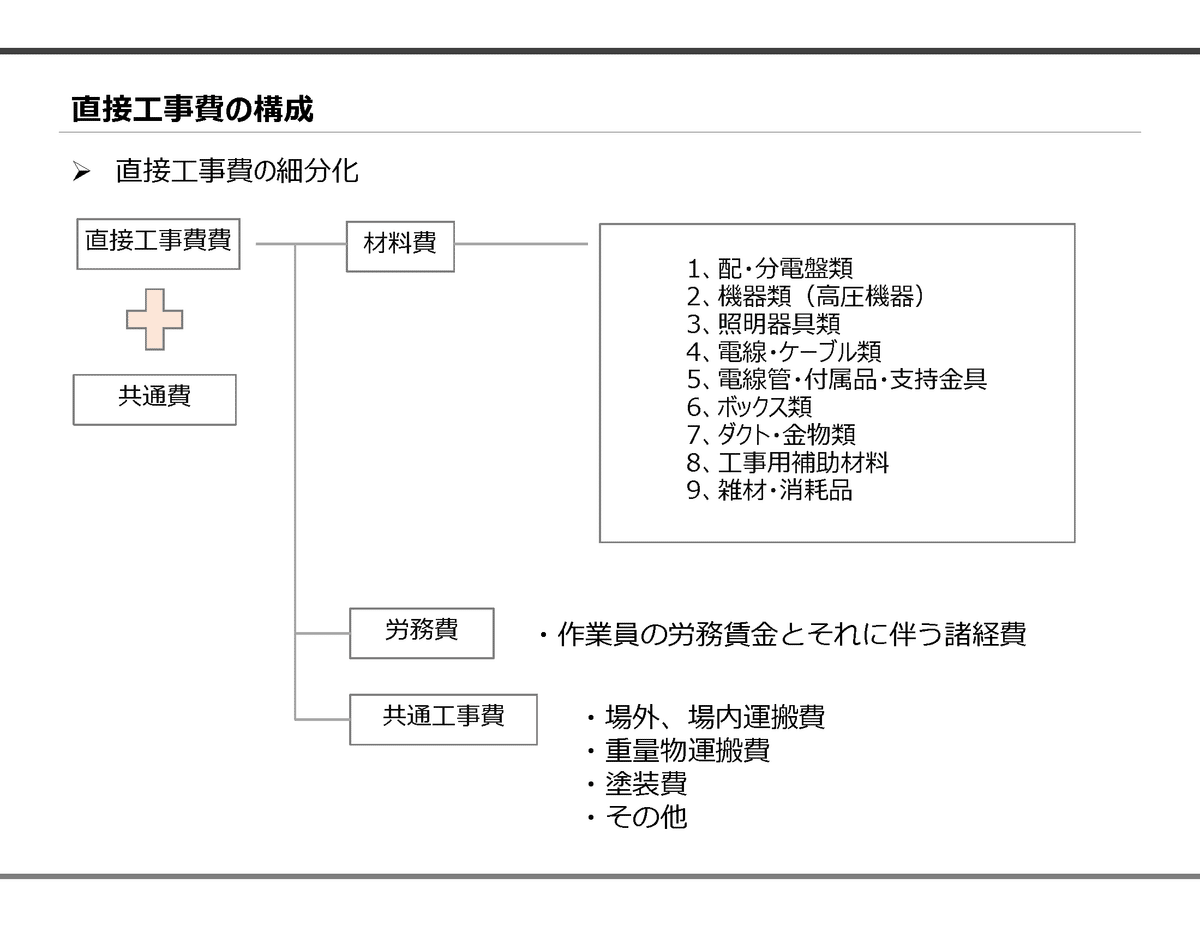

直接工事費構成

ここからが、工事(施工)に関わる部分です。

施工に関わる直接工事費は、お客様にわかりやすいように

材料費

電工労務費

その他かかる諸経費

と、項目を分けて見積もりを作成することが多いです。

電気工事に関する材料はたくさんあるので、それぞれの材料についての説明は今回割愛します。

店舗(テナント)工事でよく登場する材料・器具は以下のとおりです。

分電盤

ケーブル

照明器具

配線器具

弱電機器(スピーカー、LAN、監視カメラ)

使用する器具によっては、大きく金額が異なってしまうため注意が必要です。

労務費

次は、労務費について説明します。

基本的に電工労務費は、「工事歩掛×労務単価」で表現することが多いです。

工事歩掛とは、作業ごとにかかる作業量を数値化したものです。

1人工で、作業員1人が1日(8時間)にできる作業量を表します。

全日出版社さんが出している「電気設備工事積算実務マニュアル」に参考歩掛が細かくのっています。

工事歩掛の考え方

下記が電気設備積算実務マニュアルの1ページです(写真は2019年度のもの)

VVF1.6×2Cが天井内ころがし配線であれば0.01が歩掛となります。

100m配線するとしたら、

100m×0.01=1(労務工数)

1に対してそれぞれ電気工事会社で労務単価はある程度設定しているので、その労務単価をかけて電工労務費を算出していきます。

例)VVF1.6×2cを100m天井ころがしで施工する工事の金額

1、VVF1.6×2cの材料費(電材堂さんで購入と想定)

100mで7,867円→1mあたり78.7円

78.7円の20%利益を材料費にする

78.7円/0.8=98円

2、労務費

上の表から0.01を算出

100×0.01=1

労務単価を20,000円と設定した場合は

1×20,000=20,000円

VVFケーブル1.6×2c 100m 単価98円 9,800円

電工労務費 20,000円

と考えます

そのほか、材料を運搬する経費、塗装したりした場合は塗装費、ビスなど細かい材料を使うことが多いので雑材消耗品を計上することを忘れないようにしましょう。

材料は本当にたくさんありますので、

一例を写真にのせておきます。

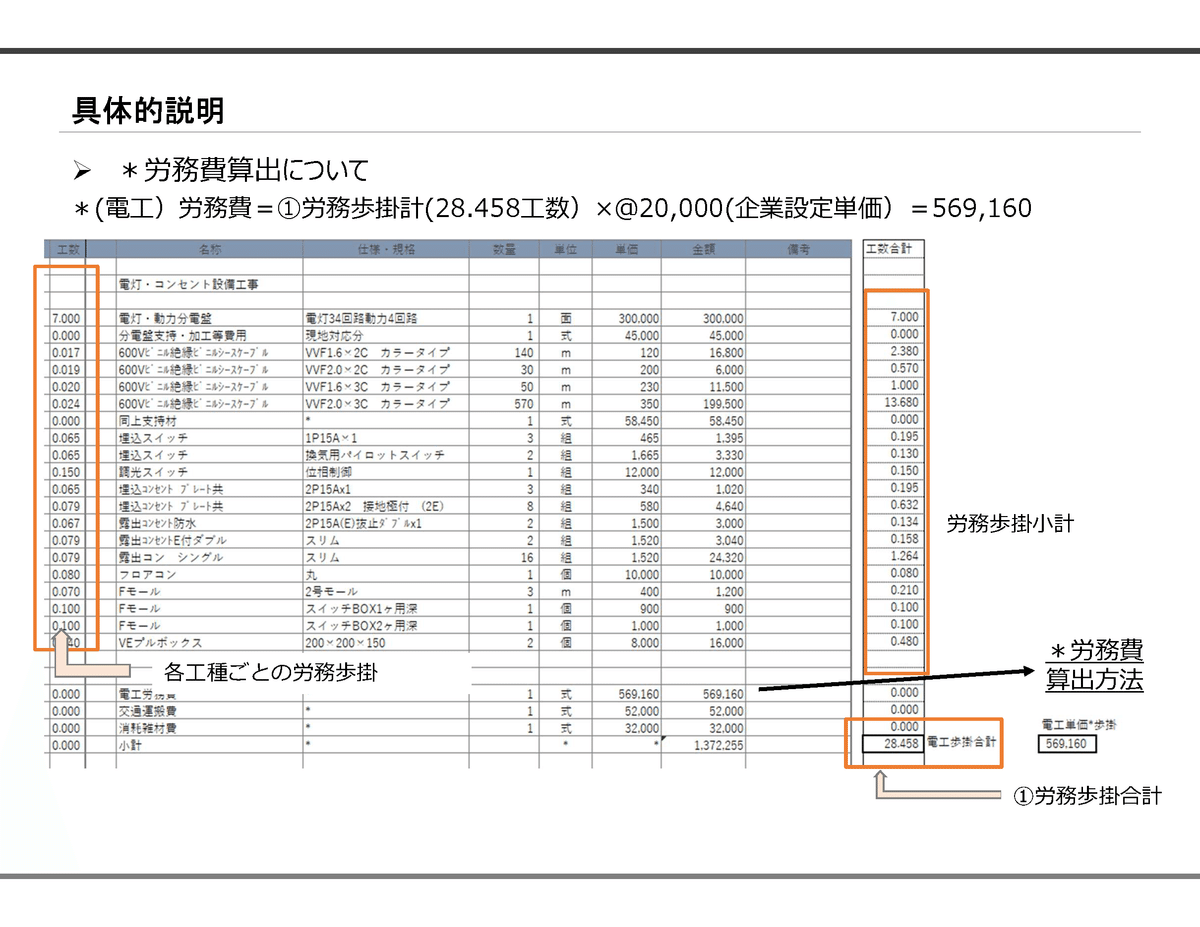

見積書作成

工事の詳細がでたら、いよいよ工事見積書の作成です。

これまで説明してきたように、材料費、労務費、共通工事費(諸経費)と項目を分けています。

労務費は種目ごとに合計を算出し、労務単価を掛けましょう。

※下記種目は電灯・コンセント設備工事

今回の例でいくと、

労務工数合計が28.458

労務単価20,000

28.458×20,000=569,160円

となります。

見積もり手順

見積もり手順は以下のようになります。

〇図面確認

ここがめちゃくちゃ重要で、自分は1番時間を掛けていると思います。

後程ご紹介する見積チェックリストにある内容を参考にしてもらえればと思いますが、

どんな条件だろうか?

どんな施工になりそうか?

図面など資料でもれている情報はないか?

などすごく考えます。

〇仕入れ先見積もり依頼

仕入れ先の材料屋さんに聞かないとわからない材料費や、弱電工事など自社で施工をせず依頼する部分については見積もりを依頼します。

〇材料拾い

図面から材料など拾い出します

〇見積書作成

拾いだした材料などを種目別に記載していきます

〇最終確認

全体の工事金額の確認をします

見積塾も展開中です♪

こちらもチェックしてみてください

さて、

ここからが本題です!

資料をもとに見積もりを自分でつくっていきます。

2)見積作成スタート

まず、だいたいできるよという人(図面だけで拾いたい)という方は先に資料DLして見積もりチャレンジしてみてください。

今回は自分が実際に請負した案件(内装監理・電気施工管理・空調管理)を参考に、見積もりしやすいように図面を再度作成し直しました。

すべてが情報として記載してないので、不足している情報などあると思います。

想定しながら拾ってみてください。

あ、

この美容室は、

私の身内がオーナーの美容室なので興味あればぜひ行ってみてください!

自分も通っていて、すごくオススメです♪

図面はこちらです

実際の店舗の写真になります。

見積もりスタート

「見積もりフロー」をもとに進めていきます。

こちらが見積もりフローです。

1 図面での概要把握

ここめちゃくちゃ重要です。

まず「見積もり作成前チェックリスト」を参照してください。

店舗(テナント)工事の場合はこのチェックリストにのっていけばだいたいカバーできると思います。

特に重要なポイントとしては、

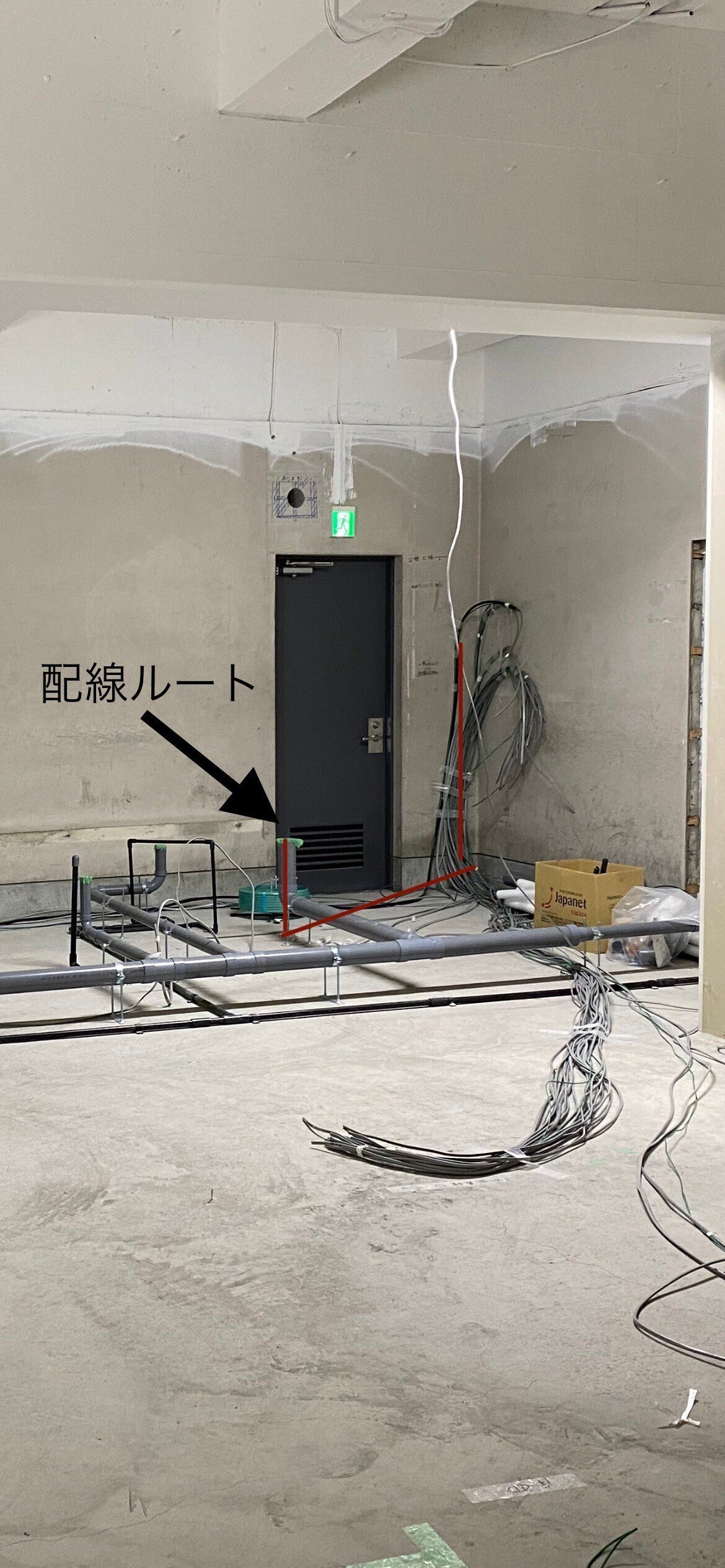

・配線ルート(スケルトンなどはきれいに整線必要なので配線手間がかかる)

・ジョイント箇所(テナントは点検口が多い)

・負荷設備の個数(あとで追加配線などないように)

・ケーブルジョイントワゴつかっていいのか?

・天井高さ(天井高いと施工性が悪い)

となります。

2~4 仕入れ先に見積もり依頼をする

見積もり条件を踏まえたうえで、A材(照明・分電盤等)とB材(特殊なものがあれば)、弱電工事などを先に見積もり依頼しておきましょう。

また、ケーブル単価は値上がりの頻度が多いので、日々電材屋さんから情報をもらっておくのがおすすめです。

5 分電盤回路分け

分電盤回路を想定でいいので、ある程度振り分けます。

事前に設計さんで回路わけしている場合がありますが、店舗(テナント)工事の場合は十分にできていないケースも多いです。

回路わけをしないと、分電盤選定もできません。

回路ごとの負荷容量を確認し、全体のメインブレーカー容量を選定します。

この話をすると長くなってしまいますので、こういう流れだと思って進めていきましょう。

拾い出し前の下準備と理解

図面の材料拾い出しは三角スケールを使って算出します。

いろんな種類がありますので、調べてみてください。

使い方ですが、まずは図面の縮尺を確認します。

図面の右下に1/50(A3)と書いているので、この場合「A3で1/50スケールです」という意味になります。

なので、三角スケールの1/50(1:50と書いているものもあります)を活用して図面の寸法を測っていきましょう。

追記:最近ペンタイプマップメーター(CV-10)を購入しました。

めちゃくちゃ便利です!拾いがめちゃくちゃ早くなりました。

下記サイトは参考です

話を戻しますね。(すみません!)

縮尺がわかったら、次は図面に記載している寸法と三角スケールの1/50が合っているかを確認します。

次に実際に測ってみましょう。

コンセントが配置しているところから分電盤までの距離を測ります。

直線距離でだいたい1.5mですね。

ただし、ケーブルは直線ではなく上下の寸法も加味する必要がありますので、その分を足すのを忘れないようにしましょう。

コンセントは仕上げ床から1.2mなので、0.3m(床下分)+1.2m(コンセント高さ)=1.5mと分電盤のほうは2mほどみておきます。

つまり

1.5+1.5+2=5m

と拾いだすことになります。

実際の配線をみるとイメージがしやすいです

今回は床下配線が多いという点とスケルトン仕上げ(天井なし)なので、その拾い方に注意が必要です。

図面だけではわからないポイントを記載したものも用意しましたので、

その資料を見て拾ってみましょう。

また、拾い表をつかってメモすれば拾いモレが少なくなりますのでぜひ利用してみてください

(私の場合は図面に記載しちゃうことが多いです。。)

6 ケーブル・配管拾い(幹線・動力)

分電盤1次側はB工事区分ですので幹線工事はありません。

エアコン機器が設置されるので、分電盤から室外機までの電源線を配線する必要があります。

7 ケーブル・配管拾い(電灯)

先ほどの「見積前ポイント」にもありますが、ハリがあるので、配線はケーブル貫通可能なところを通るルートで拾いましょう。

また、分電盤からの配線と各負荷の配線を集める場所をトイレ上にしました。

ジョイント部をつくる理由としては、改修工事などあった時に点検しやすいことや、照明回路など負荷をまとめてひとつのブレーカーとするときにジョイントが必要だからです。

通常、店舗(テナント)工事は点検口で配線をまとめているケースが多いです。しかし、今回は「スケルトンかつ分電盤が近い」という理由でトイレ上にジョイント部を決めました。

あとは下記に注意します。

〇非常照明・誘導灯・感知器はB工事区分

〇電灯L1は△1、△4の回路、電灯L2は△2、△3の回路

8 ケーブル・配管拾い(コンセント工事)

5で回路分けしたコンセント図にそって拾い出します。

コンセント回路は基本的に分電盤まで配線をしますのでコンセントから分電盤までの配線を拾います。

9 ケーブル・配管拾い(エアコン・換気扇)

業務用エアコンは室内機用電源(200V)が必要なので、室内機を送り配線でいいのでジョイントまで拾い出します。

また、換気扇用電源換気扇(メインカットスペースとトイレ)からジョイントまでの距離を拾い出しましょう。

10 ケーブル・配管拾い(弱電)

今回設置する弱電は、LAN設備、音響設備でした。

・LAN設備について

ONU設置箇所はカウンター下で天井にWi-Fiルーター(AP)を設置します。ONUから天井までの配線ルートを確保するため、PF管を用意します。

・音響設備について

カウンターにアンプを置き、天井2箇所にスピーカーを設置します。天井からアンプまでの配線ルートを確保するため、PF管を用意します。

PF管を3本にしているのは、1本は将来用の予備配管として用意しています。

11 配線器具拾い

スイッチ、コンセントの個数を拾います。

今回は図面に個数が表示されていますが、図面でも確認しましょう。

今回スイッチは躯体壁(コンクリート面)に設置しますので、スイッチボックスとエフモールの拾いを忘れないようにしましょう。

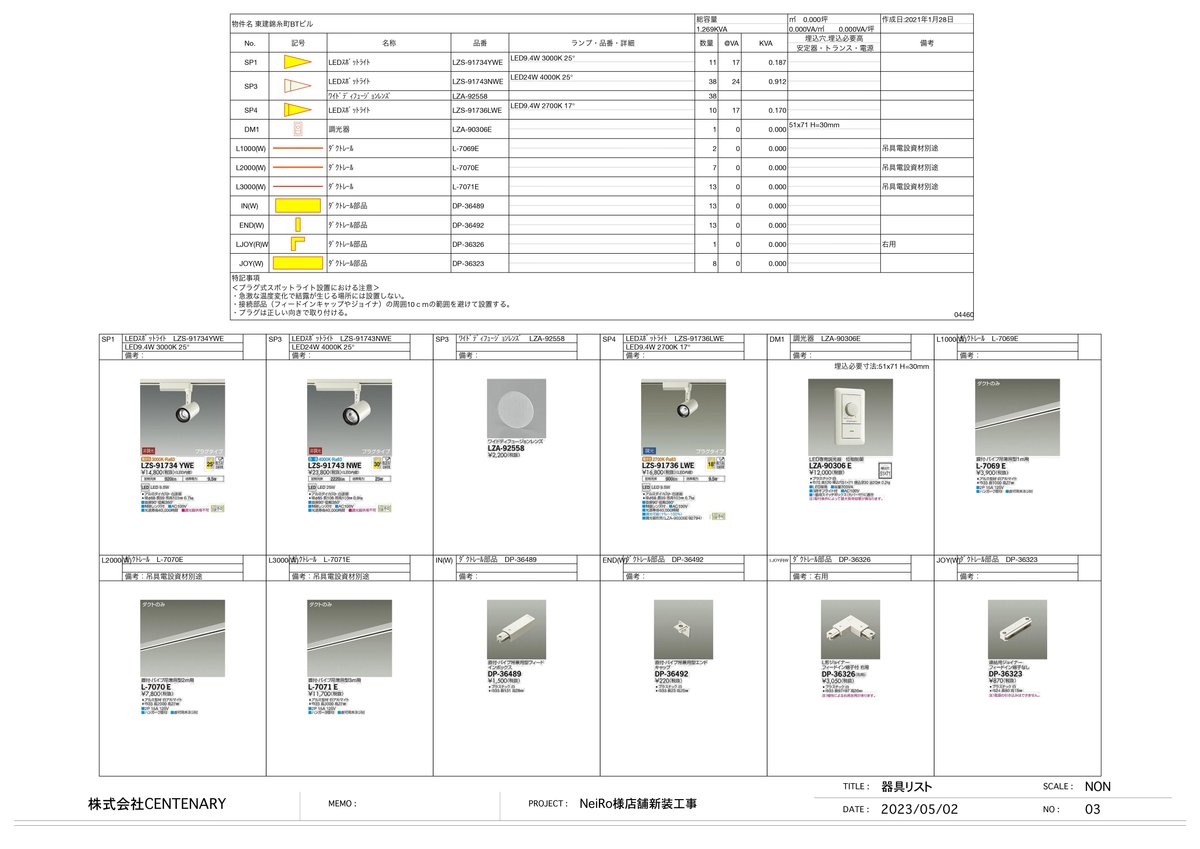

12 照明器具

照明器具の台数もリストに記載してありますが、図面にダウンライトがあるので拾いもれのないようにしましょう。

配線ダクトでスポット器具をつける施工方法になるので、配線ダクトと吊金具を拾います。

配線ダクトを天井から吊り下げる際、天井吊金具はポイントの図のように、ある程度吊ピッチを考慮して拾います。

13 弱電機器の拾い

弱電機器は、アンプ、スピーカーのみです。

14 区画貫通箇所の拾い

防火区画となる壁・床をケーブルや配管が貫通する場合は、耐火性能を低下させないような対応(防火区画貫通処理)をする必要があります。

今回の場合は、外部の室外機への配線とボイラー・給湯器用のコンセント電源配線が防火区画を貫通して処理することになります。

ちなみに、躯体(コンクリート)の貫通作業は、B工事区分です。

15 ジョイントボックス拾い

電線のジョイント箇所は内線規定により点検できる場所でなければならず、その部分を拾います。

今回はトイレ上のジョイントボックス(ビニールプルボックス)と、大梁(おおばり)近くの照明電源用ジョイントボックスを拾います。

16 日本間ボックス(裏ボックス)拾い

基本的にスイッチやコンセントなどの配線器具は「裏ボックス」というものをLGSなどにしっかり固定して、そこに配線器具を固定します。

最近では「ハサミ金具」といって、裏ボックスなしで配線器具をつけるケースも増えました。

特に抜き差しの頻度が多いコンセントはハサミ金具だどボードが弱ってコンセントがへこんだりすることもありますので、できるだけ「裏ボックス」を用意するようにしましょう。

17 弱電の空配管、電源用意のモレがないか確認

弱電機器には必ず電源が必要です。支給される機器の電源を忘れないように注意しましょう。

また、空配管が必要になるので、コチラも忘れないように気をつけてください。

これで拾いは終わりとなります

拾い出しの答え合わせ(見積もり拾い完了)

拾いが完了したら、下記資料から数量等を確認してみてください。

まったく一致する必要はなく、大枠が合っていれば問題ありません。

18 見積書の作成

拾いが終わったら、いよいよ見積書作成に入ります。

はじめから見積ソフトを持つケースは少なく、まずはExcelで作成するケースが多いです。

しかし、見積もり件数が多くなってくると、Excelに1つずつ入力していくのは時間がもったいなく、前の物件からコピペして使うのも大変になってきます。

なので、今回そんな方にすごく便利な「見積もり用Excelテンプレート」を用意したので、LINE登録していただき、「原本ください」とご連絡ください!

****注意点****

今回の材料マスターシートデータの金額・歩掛情報は仮の情報になっています。

この歩掛や金額についての責任は一切持ちませんのでご注意ください。

活用される際は材料マスターシートの情報を自社の数字に変更してください。

「見積もり用Excelテンプレート」について

こちらの見積もり用Excelテンプレートは関数を用いています。

まず、材料マスターシートに情報を登録しておきましょう。(今回は入力済みです)

次に、見積詳細シートの入力コードに材料マスターの入力コードをいれたら、マスターシートから情報を取ってきます。

名称・仕様・単位・単価まで自動で入力されます。

また、歩掛も入力できるので、歩掛工数合計が出ます。

労務単価設定をしておけば、電工労務費まで自動で表示できるようにしました。

入力手順説明

はじめに電工労務単価を設定しましょう。

見積明細シート

1ページ欄外に入力する欄がありますので入力してください。

(デフォルトは20,000円を入力しています。)

この金額はあとで調整可能ですので仮でOKです。

見積明細シートを開きます。

2ページ目から入力していきます。

1ページ目は見積項目ごとの合計になりますので、

最後に入力していきます。

具体的な入力方法

幹線・動力設備工事(2ページ目)

1、入力コードという欄に16を入れます。(16はCV8×4Cケーブルです)

2、下の入力コードも同じ要領で入力コードを8、28といれていきます。

3、それぞれ数量を入力していきます。

4、8のケーブルの支持材一式は金額を直接入力します。

直接入力する項目と参考の%(あくまで参考です)

・ケーブル・配管の支持材一式→ケーブル・配管合計の25%

・配管の付属品一式→配管合計の30%

5、ここまで入力すると歩掛合計が算出されます。

事前に設定していた労務単価を設定しておけば、自動で電工労務費

が算出されます。

6、交通運搬費と雑材消耗品費を事前に入力しています。

・交通運搬費→科目合計の4%

・雑材消耗品→科目合計の3%

こちらも自社の運用に合わせてください。

7、1ページの科目合計に金額が反映されていますので確認します。

このまま、3ページの電灯・コンセント設備工事、4ページの照明設備工事、5ページの弱電設備工事と入力していきます。

最後に見積内訳書ページ(1ページ)の金額入力をしましょう。

科目ごとの合計金額は表示されていますので、現場管理費と会社経費を入力していきます。

法定福利費は電工労務費合計の15%の数式で算出してあります。

最後に端数調整の値引きを入れて見積明細シートは完了です。

見積表紙の合計などは見積内訳書から反映されています。

会社名

お客様名

条件

などを入力すれば、見積表紙は完成です。

19 諸経費の確認

施工条件で見積もりの金額は変わってきます。

たとえば

高所作業かどうか

産廃処理費の対応の有無

養生が必要な作業の有無

などです。

また、テナント工事の場合、日中は他のテナントが営業しているため、音が出る作業は夜間の場合があります。

夜間工事になると労務単価も変わりますので、事前に必ず確認するようにしましょう。

20 法定福利費の入力

見積概要の中で記載しましたが、法定福利費も必ず記入しましょう。

21 見積に含んでいない部分など記載する

見積もり対応外の内容は記載するようにしましょう。

たとえば、防災工事などがB工事であれば、「防災工事の配線・機器取付作業はすべて別途といたします」と見積提出先の方がわかるようにします。

あとから「これは見積もりに入ってませんでした」などの認識のズレを、見積もりの段階でなるべく解消することが重要です。

22、23 見積完了後、金額最終確認

見積作成後、お客様に提出する前に、最後にもう1度見直しをしましょう。

・Excelの縦横計算がズレてないか?

・電工労務費の金額は適正か?

・現場管理費や諸経費などはモレていないか?

電工労務費の確認方法

実際には、現場の工程はズレたりするので、確実な確認方法はありません。

私の場合は、工程表があれば「全工程で何人で作業を何日するのか」を1度計算します。

たとえば

配線・・2人で3日、1人で2日(8人工)

器具付け・・2人で2日(4人工)

分電盤設置・・1人で1日(1人工)

仕上げ対応・・2人で2日(4人工)

合計17人工

であれば、自社の人工単価と人工数を合計して、今回の労務金額と大きな差異はないか確認します。

特にテナント工事は仕様が急遽変更になったりするので、なるべく工程に余裕を持つことが重要です。

金額を確認して問題ないようでしたら、見積入力完了です。

3)最後に

ここまで読んでいただきありがとうございました。

今回私が作成した資料や、拾った数字などはあくまで参考です。

施工や管理される方の考えによっても拾う項目なども変わってきます。

大事なのは、

施工する内容をしっかり見積に反映することです。

お客様へ大切な手紙を送るような気持ちで作成しましょう。

最後に宣伝させてください!

普段私はこのような入社間もない方への見積もり研修も実施しております。

また会社様から情報をいただければ、ご依頼会社様の要望に合わせた見積り作成資料をご提案することも可能です。

ご相談からお待ちしております!

見積Excelについて

今使われている見積資料を効率よく、使いやすいようにするExcel編集サポートもしております。

今使っている見積書をもっと効率的にしたい・もっとうまく活用したいなどのお悩みを解決いたします。

実際にどういう使い方をしているかしっかりヒアリング後、提供イメージを共有させていただき、使いながらフォーマットを完成させていくイメージです。

こちらもご相談から承りますので、お気軽にご連絡ください!

ここまでお疲れさまでした!

不明な点などあれば、

できる限りサポートさせていただきますのでLINE登録していただきご連絡お願いします。

またもっとこうしてほしいなどご要望やご意見もお待ちしております。

どしどしご連絡ください!

このnoteがひとりでも多くの人に届きますように

そして

すこしでも困っている方の助けになりますように

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?