丹下健三氏が私たちにもたらしたもの"TANGE KENZO戦前からオリンピック・万博まで"

本来であれば東京オリパラを訪れる多くの外国人に見てもらうべき展示会であった。本格的に海外に進出した日本の建築家として知られ、外国の建築家も彼に多くの影響を受けているだろう。

建築に携わる人だけでなく一般の人にとっても有名な建築家である丹下健三。現代では丹下氏の弟子である槇文彦氏、黒川紀章氏、谷口吉生氏が活躍し、さらにその弟子たちも頭角を表している。誰もが建築家と言えば、で思い浮かべる彼について、もはや何か形容したり解説するつもりもないが、東京オリパラを機に彼の軌跡を振り返りたくなる。

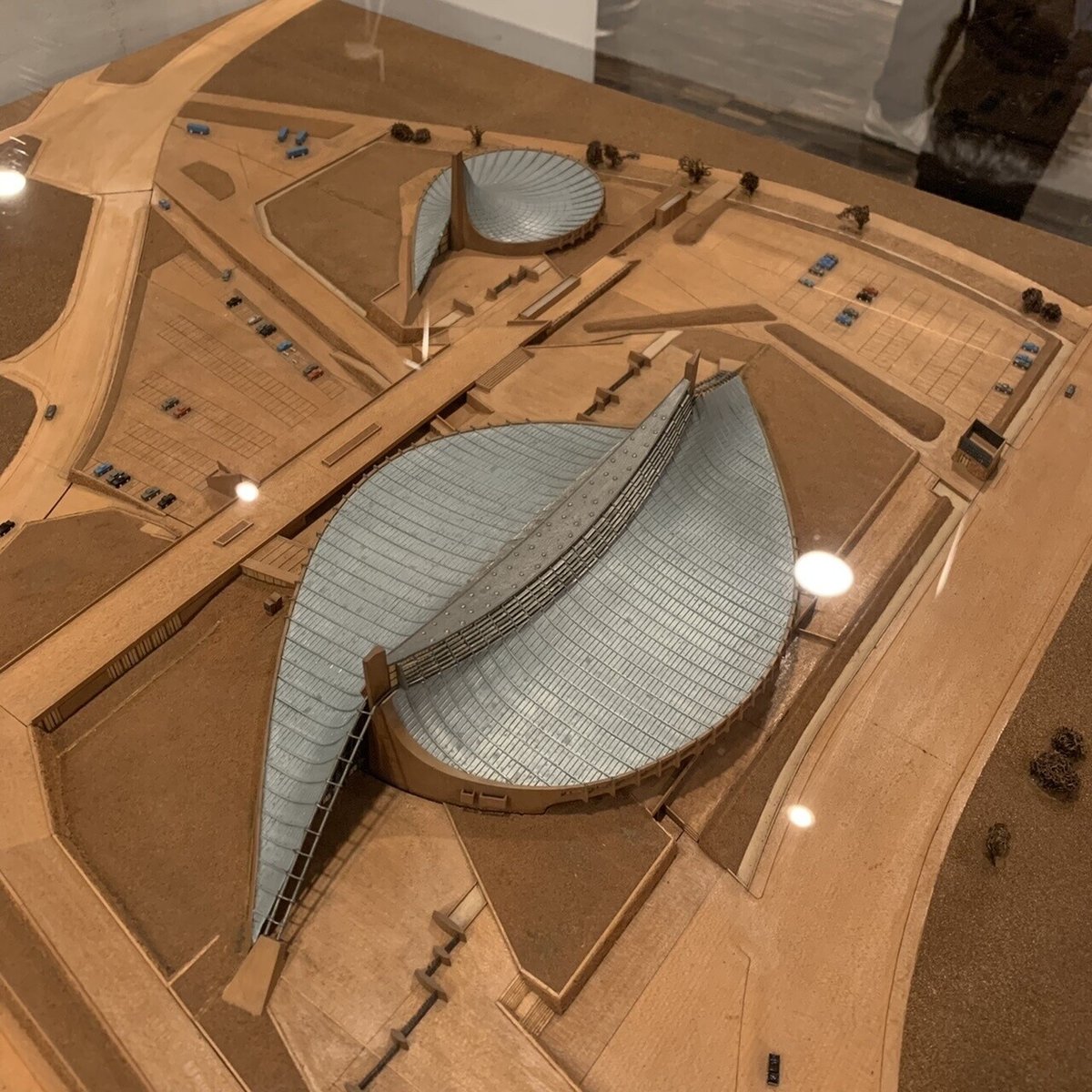

この展示会では、丹下健三氏の卒業設計から東京オリンピック、日本万博博覧会に至る足跡を辿ることができる。図面や模型、これまで紹介されてこなかった資料を交えて、彼の頭の中を垣間見ることになる。

1.都市の復興と成長

丹下氏の出生は大阪、幼少期は愛媛で過ごしていて、その後、旧広島高等学校に通う。それ故に広島への思いは強く、平和記念公園のコンペには並々ならぬ意気込みだっただろう。慰霊碑から原爆ドームを結ぶ「都市の軸」を作り出し、その間に作る資料館は見通しが効くように足元をピロティ化している。日本にこのようなランドスケープの概念を本格的に取り入れたのもこの時期では珍しく、軸を用いた都市計画は海外で高く評価され、後の都市計画に多大な影響を与えている。

2.象徴としての建築

平和の象徴である平和記念公園、信仰の象徴としての東京カテドラル大聖堂、地方都市の象徴としての県庁舎。建築というスケールにおいて、何らかのメッセージをシンボルとして体現するのは難しい。もっと小さなスケールだったら多少アバンギャルドだったりシュールでも許されるけど、建築は機能も公共性も秩序も求められる。彼はそれらを高いレベルで成立させているし、成立させる上での創造力が並外れて高い。東京カテドラル大聖堂のコンペ時の内観パースではその創造力が遺憾なく発揮されている。

3.美しい大空間

丹下氏は構造家の坪井善勝とタッグを組み、東京カテドラル大聖堂や国立代々木競技場などのシェル構造による大空間を作り上げた。今ではソフトによってウネウネした外壁もサラッと計算、図面化できるが、60年近く前にあの大空間の構造を計算して施工できたことが驚きである。また計算によって導き出された合理的な曲面がとてつもなく美しい。代々木競技場は個人的にはシドニーのオペラハウスの数倍、洗練されていてかつ美しいと思う。

建築家であり都市計画家である彼の信念が今の日本の都市づくりにおける基盤になっていることは間違いない。まと書き尽くせなかったが、彼の考えるモデュロールもとても興味深い。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?