拝啓 『ラストレター』

岩井俊二監督の最新作

映画『ラストレター』を、

1月末に観てきました。

公式ホームページはこちら

ということで、

もうひと月以上経つのですが、

感想文とか書こうかな、、

と思いつつ、ずっと書けてなかったので、

よいニュースがなかなか耳に入ってこない今、

本腰を入れて、書いてみようと思います。

SNSで呟いたこともほぼなく、

ブログもちゃんと書いたことがないので、

読みづらい箇所も多いとおもいますが、

最後まで目を通して頂ければ幸いです。

感想から逸脱していて支離滅裂だし、そして、恐ろしく長いです。。

なので、恐ろしくヒマで寛大な心の持ち主の方がいたら、読んでくださいませ。

※ネタバレも含みますので、

まだ鑑賞されていない方は、ご注意ください。

また、

あらすじについては一切触れませんので、

ご了承ください。

プロローグ

中学生のときに岩井俊二作品と出会ってから、もう25年以上経ちます。

ちなみに『ラストレター』は、『Love Letter』(1995)のアンサームービーにもなっているとのことでしたが、その『Love Letter』を観たのは、高校入学を控えた春休みでした。

(地元が田舎だったので市内に映画館もなく、ビデオ屋さんを兼ねた本屋さんでビデオをレンタルして鑑賞)

そして、大人になって観る岩井俊二作品『ラストレター』は、どう感じたのかというと、まず、最初に一文でまとめるなら、

"自分が大人になったことを確認した"ということかも知れません。

それは、良くも悪くもなのですが、その内容について後述していきます。

が、!

ひとまずは、個人的な岩井俊二愛について、語らせていただきたいと思います。

ということで、

個人史に絡めて勝手に語る

"岩井俊二作品の遍歴"

昔読んだ雑誌に、"岩井俊二作品は、少女マンガの上澄みだけをすくいとったような、透明度の高さ、、"(うろ覚え)、みたいな評され方をした文章をみつけて、すごく納得した記憶があります。

ただ、それは『Love Letter』がヒットした頃の話で、いまや岩井俊二作品はそれだけでは語れないものになってきています。

それを確信したのが、『リップヴァンウィンクルの花嫁』(2016)を観たときでした。

"現代の寓話"とも評されたこの作品ですが、個人的には、岩井俊二作品ってこんなに痛みがリアルだっけ?とかなり驚かされました。

きれいな映像と、ふわっとやさしいストーリーの中で、切なさに胸が締めつけられる。。

というような、比較的単純明快でいわば少女マンガの世界を期待して、甘くてすっぱいキャンディを舐めてる気分でいたら、苦味がじゅわっとでてきてびっくりしたのです。

とはいえ、それまでの岩井俊二作品にも、ダークサイドが描かれていなかったわけでは全くなく、『PiCNiC』(1996)や、『スワロウテイル』(1996)などでもダークな世界は存在しました。

ただ、それはあくまでフィクションのなかのダークサイド。ファンタジー感覚で見ていられるカッコいい陰の存在でした。

それが最初に"変わったかも?"と感じたのは、『リリー・シュシュのすべて』(2001)です。

『リリー・シュシュ‥』を観たときは大学生だったので、ある程度客観的に観ていられる自分にほっとしたことを憶えています。

もし自分が当事者(中学生や高校生で、しかも東京近郊在住とか)だったら、最後まで観ていられなかったかも知れないくらい、自分ではどうしようもできない環境に苛立ったり、絶望したり、という息苦しさにリアルな痛みを感じてしまう映画でした。

ただ、映像や音楽の美しさなどの岩井俊二ワールドの魔法のおかげで、極上の少女マンガの世界と評されたものから逸脱しはじめていることには、まだ気付けない平和な大学生だったわけです。

さらに、その後『花とアリス』(2004)のかわいらしい世界観に戻った事もあり、"岩井俊二作品とは、総じてファンタジーとして楽しめるコンテンツである"という認識をまだ持っていました。

それが、久々に観た『リップヴァンウィンクルの花嫁』で、

"あれっ?バーチャルな世界にいたはずなのに、本当に怪我しちゃった、ちょっと血まで出てる。。!"

くらいの感覚で、リアルな痛みを伴っていることにやっと気づいたのです。

そういう自分自身が、人生の苦味を知っている大人になっていたということだったのかもしれません。

現実のダークサイドから守られていた世界は崩壊し、進化しはじめていることにそこでようやく気づいたのです。

『リップヴァンウィンクル‥』にそこまでリアルな痛みを感じた理由は、現代を生きる人がみな感じている"生きづらさ"という重いテーマを孕んでいるということでした。

ただ、そのトゲを全面に敷き詰めておきながら、寓話という柔らかい毛布で覆う巧妙な岩井俊二トリックが仕掛けられていたことで、観終わるまで、自分がトゲに刺されていることには気づかなかったわけですが。。

さらに、この映画を"現代の寓話"に仕上げている要素のひとつが、次々と仕掛けられるトラップホールに足を引っかけつつも、底まで落ちることなく、汚れずに生きていける七海(黒木華)というキャラクターだったと思います。

七海の現実離れしたキャラクターは、『ラストレター』の裕里にも通じるものがあると思います。

ここでやっと本題の

『ラストレター』について

岩井俊二ワールド全開なことについて

まず、岩井俊二ワールドの映像の美しさには

やはり息を呑みます。

冒頭の川辺のシーンで、子どもたち3人が戯れている映像からすでに涙がでるほどきれいです。

あと、廃校の中を鮎美(広瀬すず)と颯香(森七菜)が、白い大きい犬を散歩させるシーンに至っては、

"監督はこのシーンが撮りたくて

この映画作ったんじゃ?"

と思ってしまうほど、完成された絵になっていたりします。

また、あの世界観に不可欠な、どこか少女マンガ的なキャラクターも健在。

まず、主人公の裕里(松たかこ)の、地上から3センチほど常に浮いてるようなふわっとした感じが、まさに岩井俊二ワールドの住人といった感じ。

夫の宗二郎は、庵野秀明が演じてるからこそ

まだ微笑ましく観ていられたものの、鏡史郎からのメール1通で浮気を疑ってスマホを水没させたりするし、義母ともあんまり風通しのいい関係には見えないし、彼女のまわりは不穏な空気に満ちているのに、なぜか裕里自身はのほほんとしているように見えました。

(まあ、そういう性格でなければ同窓会で姉のふりをしてスピーチまでやり遂げないでしょう。)

それは、裕里が高校生の時からで、

部活動中に意中の先輩を自宅に呼んで、麦茶とかスイカを出してまでどうにか先輩を引き留めようとするとか、これも、森七菜が演じてるからかわいいものの、"ぶっ飛んでる"といっていいくらいに現実世界からはズレています。

更に、その裕里が想いを寄せる鏡史郎先輩も、校内のマドンナ的存在の未咲(広瀬すず)がマスクを外した瞬間に、恋に落ちてラブレターを書き始めたりする、なかなかどっぷりな岩井俊二ワールドの住人といえます。

そこだけをみていくと、現実からほど遠く感じてしまいそうなのに、なぜかリアルに感じたり

自分の過去とリンクして懐かしく感じるのは、やはりそこに岩井俊二ワールドの魔法がかかっているからなのでしょう。

『Love Letter』との相似点・相違点について

-そこにある岩井俊二作品の魔法-

過去と現在が、手紙のやりとりでオーバーラップするのは、『Love Letter』とほぼ同じ手法です。

そしてどちらの回想も中学・高校の学生時代。

で、

この『Love Letter』と『ラストレター』に描かれる学生時代についてですが、これに懐かしさを感じる魔法とはなんぞや?ということなのですが、これは、思うに

"こうであればよかったのに、と想像を膨らませた学生時代のイメージが映像化されている"

ってことなんじゃないかと思うのです。

個人的なことをいえば、入学式に桜が咲いていたことはなかったし(雪国だったので)、中学は校則が厳しくて、男子生徒は坊主で女子生徒はショートカットに決まっていたし、学年ごとに決まっている冴えないカラーの学校指定のリュックを背負って通学し、同級生や先輩に想いを寄せたこともなく、、

大人になった今、思い返せるキラキラしたエピソードは全くといっていいほどない、ひたすらにダサい学生時代を送りました。

それでも、岩井俊二作品中の儚い美しさが漂う学生時代には既視感ともいえる懐かしさを覚えます。

それはなぜか?

思うに、

"18歳までに一生分の夢を見た"

といってもいいくらいに現実の学生生活では

叶う可能性がほぼないようなことを、当時の自分が日々事細かに思い描いて、それを頭の中で何度もリピートした結果、現実の記憶とほぼ同等になってしまっているからだと思うのです。

そして、その妄想を映像化したものが岩井俊二作品のなかにはあるのです。

空想(妄想)の記憶にリアリティを吹き込めるのが、まさに魔法と言えます。

また、

空想のパラレルワールドの住人ということで、

映画の登場人物が現実世界から多少ズレていても違和感なく感じてしまえるのも魔法のひとつかなと思います。

失われた時を求めて

『Love Letter』の藤井樹(男性)、藤井樹(女性)の父、『ラストレター』の未咲など、岩井俊二作品には意外と故人になっている登場人物が多いことに気づきます。

それは、"失われた時間"というのが、岩井俊二作品に共通するひとつのキーワードだからではないかと思うのです。

再び自分の話になってしまいますが、

岩井俊二作品を初めて観たのが、中学1年生の夏休みの終わりに放送されたオムニバステレビドラマ『if もしも』の中の『打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?』(1993)でした。

これを観たとき、心の底から

"小学生の頃に戻りたい!"

と思ったのを覚えています。

ほんの1年前まで小学生だった自分が、なぜそこまで、強く回帰願望をもったのかといえば、そこには、2度と戻れない失われた時間(とき)があまりに美しく存在したからだと思います。

更に、

"失われた時間"ということでいうと、『ラストレター』の舞台になったのが、監督の故郷の仙台で、被災地ということもあり、やはり3.11のことへも想いを馳せてしまいます。

昨日までの日常が、突然失われること。

その傷がどれほど深いのかは被災したことのない自分の想像を絶します。

もうすぐ9年が経とうとしている今もなお癒されることはない、永遠に戻らない時間があることを再確認させられます。

映画の中では触れられませんが、監督の想いが、そこにも向いていることはなんとなく伝わってきます。

『ラストレター』では、その失われた時間と、故人の失われた時間を重ねているようにも思えてきます。

『Love Letter』では、故人となった藤井樹の中学時代のエピソードが手紙を通じて描かれており、それは故人となった藤井樹にとっても、

手紙を書いている藤井樹自身にとっても、

失われた時間であるわけですが、そのストーリーの鍵となる本がマルセル・プルーストの"失われた時を求めて"というのは印象的です。

対して、『ラストレター』では、故人の未咲についてのエピソードはさほど多くなく、未咲がどんな人物だったのか、なぜ彼女が自殺したのかということについて具体的には語られません。

未咲よりもむしろ、裕里や鏡史郎の失われた時間、ひいては、現在を生きる娘たち2人の時間の

ほうに重点が置かれているようにも思います。

自分が『ラストレター』の中で一番胸を締め付けられた"失われた時間"は、未咲と裕里の"仲の良い姉妹でいられた時間"でした。

大人になると、子どもの頃とは同じではなくなってしまう姉妹の距離感。

だからこそ、当時は当たり前だと思っていた

限られた時間の大切さを、大人になった今痛感して切なくなります。

その想いを癒すかのようにいまを生きる2人の娘の鮎美と颯香が、まるで未咲と裕里の過去を映し出すように見せてくれる演出が秀逸です。

また、何度か出てくる廃校のシーンも、失われた時間を意識させます。

廃校の水が抜けたプールで、鮎美と颯香が花火をするシーンは、勝手に『打ち上げ花火‥』をフラッシュバックさせてしまい、切なくなりました。

大人になって知る苦味について

最初に書いた、『ラストレター』を観て

"自分が大人になったことを確認した"

という感想の、いちばんの理由が、いまある"当たり前"がいずれ失われるということを、自分は知ってしまっていることを、知ったというこです。

誰しもが大人になるまでに、変えられない現実があることや、戻れない時間があること、変えられない過去があることを知ります。

それが人生のスパイス、苦味です。

鏡史郎(福山雅治)は過去を生きてきたかのような、少年のままの心を持った大人として登場します。

この映画の中では、多分一番、失ったものに固執していて母親を失った鮎美よりも失われた時間に囚われている。

でも、それが誰のせいでもないことも知っていて、阿藤(豊川悦司)のせいにもしきれず、苦しみ続けている。

まさに、マドレーヌを紅茶に浸して過去にトリップするタイプといえます。

その鏡史郎が、手紙のやりとりや仙台での出会いによって、囚われていた過去を克服していく過程がストーリーの軸になっていくわけですが。。

同窓会で流れる、未咲が読む卒業式の答辞は、鏡史郎と裕里を過去に引き戻す役目を持っていますが、

エンディングで流れる鏡史郎と未咲が一緒に考えた答辞は、全く同じ内容なのに過去の呪縛を解き放つ呪文のように響きます。

過去は美化されがちだし、そこに囚われやすいのは人の性かも知れません。

それがあるからこそ、いまを生きられるのだと割り切っていくタフさがなければ前には進めない。

望むものと与えられるもののギャップに苦しんでも、それを乗り越えれば次のチャレンジがあること、それが生きているということだと思うので、鏡史郎が、次の作品を書いて裕里や鮎美に読ませる日がくることを心から願ってしまいます。

エピローグ

大学生の頃から、岩井俊二監督は時間を切りとって映像に閉じ込めるのが天才的だなと、思っていました。(かなり上から目線。。)

映画というもの自体が、二度と戻らない時間を閉じ込めているのですが、『ラストレター』を観て、このタイミングでこれだけの俳優たちの瞬間を残せていることが奇跡のような作品だと思いました。

(特に広瀬すずや森七奈の、少女でいられる限られた時間とか。)

あと勝手な妄想ですが、颯香(森七菜)はしっかり裕里(松たか子)のDNAを引き継いでる感じなので、このまま大学生になったら、『四月物語』(1998)の卯月(松たか子)みたいな展開があるかも、、とか思いました。

以上です。

最後まで目を通していただき、ありがとうございました!

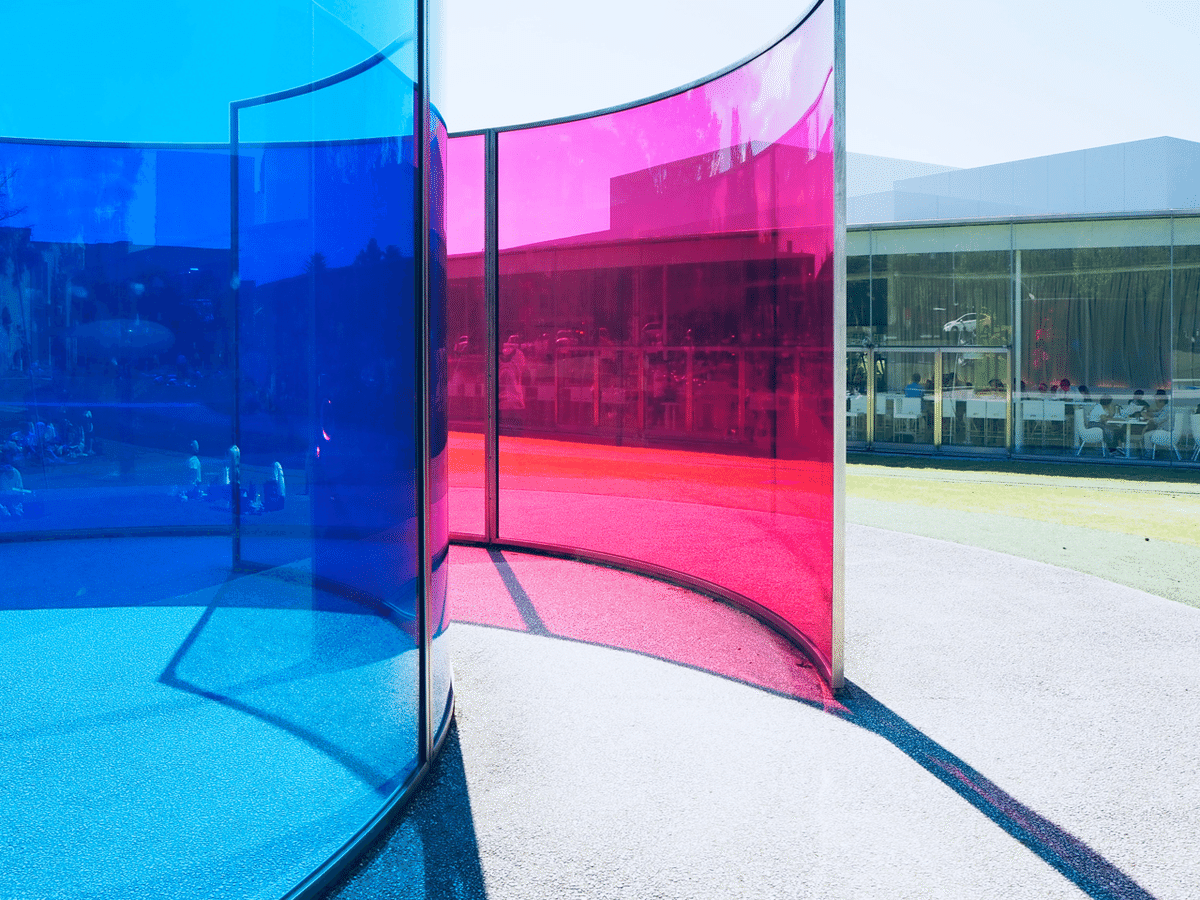

ちなみに、写真はすべて金沢21世紀美術館で昨年夏に撮影したものです。

現在休館中ですが、楽しいしカフェや図書館もあってゆっくりできるのでおすすめです。