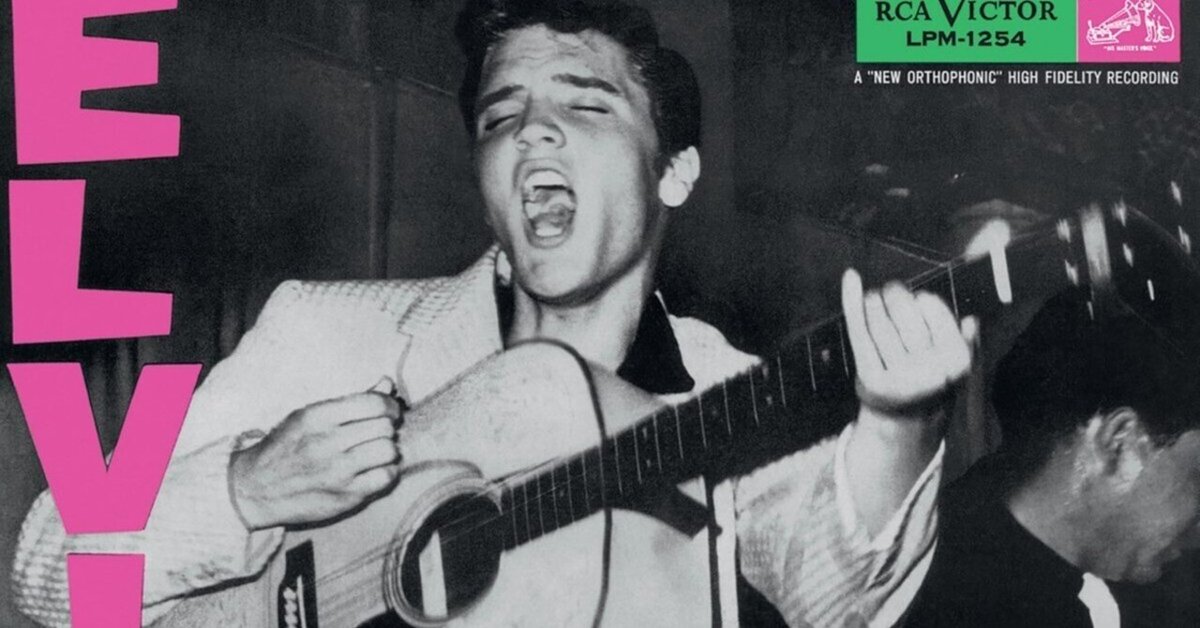

Elvis Presley 『Elvis Presley』(1956)

アルバム情報

アーティスト: Elvis Presley

リリース日: 1956/3/13

レーベル: RCA (US)

「『歴代最高のアルバム』500選(2020年版)」における順位は332位でした。

メンバーの感想

The End End

12曲入って30分未満?ストリーミングサービスでの聴かれやすさを意識して制作したのか??

冗談はさておき。高域の削れたアナログエコーの旨みたっぷりの嬉しいモノラルサウンド。この頃はあったとしても2トラックでのパラ録りが精一杯のレコーディングだろうにこのバランス、素晴らしい……

私はここに至るまでのブルーズの伝統もそれを白人のエルヴィスがやることの意味もしっかりとは知らないけれど、それを知らなくても関係ない興奮がずっと続いていて最高!そして「Tutti Frutti」を知っていたおかげで(エルヴィスのもカバーだけど)より楽しい、ありがとう細野晴臣……

コーメイ

今の私から見ると、甘すぎる歌詞が散見され、そのうちのいくつかは、引いてしまった。しかし、歌詞に注目せずに耳を傾けていると、足でリズムを刻んでいた。とくに、「One-Sided Love Affair」は、間奏のピアノが歌詞の糖分を控えめにする働きがある。この、気は進まないものの結局甘い物を食べてしまう感覚が、Presleyの歌声とバックの演奏によるものだと思うと、摂り過ぎには注意を要する。そのようなアルバムであった。

桜子

なんか本当に全然刺さらなくて、”早い曲とゆっくりな曲のコントラストが爽快”だとか”ボンボン鳴っているベースの曲を聴くと踊りたくなっちゃいます!”という感想しか浮かばなかったのだけど、1番最後まで聴いたらMoney Honeyがめっちゃカッコよくてワロタ!間奏のギターのハモリがめっちゃカッコいい。

俊介

この人本当になんでも歌えるんだというのが一聴して思ったこと。M1とM2の2曲をみてみても一目瞭然。

アイドル的側面もある彼だけど、変化に富んだ歌声がなによりも魅力的のように感じる。何回聴いても魅力が褪せない。なにもない日常の中にいきなりこんなスターが飛び込んできた当時のティーンエイジャー達の熱狂を体験してみたい。今でさえここまで感動しているのに。

湘南ギャル

わかんね〜〜!わかんないけど、わかりたいとは思っているつもりだ。それで映画も観ようとしたが、どこか入り込めず途中で投げ出してしまった。今回も腰を据えて聴いてみたけれど、ディズニーランドにこんな感じのエリアあったな〜以上の感想が浮かばない。きっとエルヴィスに影響を受けている音楽は知らぬ間に聴いているだろうし、好きな作品の中にだって数えきれないくらいあるはずだ。エルヴィス+α、の音楽に慣れすぎて、モノホンのエルヴィスに物足りなさを感じてしまうのだろうか。

しろみけさん

冒頭の「Blue Suede Shoes」は、まさに自分の中のエルヴィス像そのものだった。だからこそ「I’m Counting on You」や「I Love You Because」などのスローテンポな曲は新鮮に聞こえた。楽曲によって録音環境が如実に異なるが、「I Got a Woman」や「Trying to Get to You」の天然でかかってるエコーが特に印象的。歌声のあどけなさやハミングの挿入が肉感的で、どこを聞いてもあのリーゼントが思い浮かんでしまう。ドテチテしてるリズム隊も含めて、ある種の拙さまで魅力と言い張る胆力は後年のロックンロール像とダブるものだと感じた。

談合坂

これは若者が夢中にもなるよな、と思う。かっこいい。俺もこれになるんだ!!!ってなっちゃう。すごく軽さがあって、だからこそ素直に受け止めやすいんだろうなと。歴史的な展開は全然知らないながらも、ポップスター的な在り方としての重要性はこのアルバムを聴いているだけでもそれなりに理解できるように感じる。

葱

ギターの音が鳴っている!と単純にワクワクした。でもそれは今の発展しきったエレキギターの流れを知っているからで、当時の人の思いは想像するしか無い。興奮したのだろう。技巧的なプレイも多くて聴きどころにたっぷりだ。とはいえわたしはギター関係なくM2のようなピアノ中心の甘いラブソングにこそ胸を射抜かれた。エルヴィスはどこまでも歌の人なのだろう。

みせざき

本作は意外にもアップテンポなロックンロールナンバーでは無い曲も多く、エルヴィス・プレスリーの歌唱面での多面的な魅力を存分に感じることができた。

1曲目の「Blue suede shoes」の疾走感はこれぞと言えるイメージ像だが、2曲目の「I'm counting on you」では早速発声方法、歌い方に差異があったりと、表現の幅の広さもエルヴィス・プレスリーの魅力の一つなのだろう。

プレスリーと言えばジョン・レノンへの絶大な影響力であるが、「I love you because」や「 I'll Never Let You Go(Little Darlin')」は歌い方が特にジョン・レノンぽく感じた。特に「 I'll Never Let You Go(Little Darlin')」はディレイ?もしくは重ねどりのエフェクト効果が凄くジョン・レノンのソロ作品の雰囲気に似ている。

ギタリストとしても、チェット・アトキンスやスコティ・ムーアといった名ギタリストが参加しており、伴奏面での味付けはとても気持ちが良かった。(爪弾きのフレーズがチェット・アトキンスっぽかったが、どうやらスコティ・ムーアらしい)。

全体的にどの曲も凄く完成度が高く、ロックの最もシンプルな形を最善の形で楽しめる作品であると強く感じた。

六月

申し訳ないが、この後に出てくる黒人によるロックンロールのアルバムを聴くと、プレスリーという存在がすごいのはわかるけれども、出来のいいレプリカのようにしか思えない。このアルバム、というかプレスリーがいなければ人々にロックンロールは行き渡り、受容されることはなかったかもしれないとは思う。ロックンロールという音楽に付随する猥雑さや粗野やらが非常にわかりやすく飲み込め、消化することができるようになっている。しかし僕自身としては飲み込めないような棘がいっぱい付いている方が、それによってつけられた傷から生じる衝撃や痛みに恍惚とするマゾヒスト的な快楽を待ち望んでいる私にとっては大分な不満がこのアルバムを聴いていたら残る。

あ、あと、ジョン・レノンのボーカルってこの人が影響元なんだって改めて気がついた。めちゃくちゃ似ている。吉幾三以外に「俺はぜったい!プレスリー」と常に歌声に忍ばせている人がいるとは。改めてロックンロールの精神はこうやって受け継がれていくものなんですね。それにしてもジョン・レノンの歌声大好きなんだけど、プレスリーはハマんないのは何故なんだろう。

和田醉象

エルヴィスの映画を見てから、このアルバムに魔法がかかったように感じる。Sun Studioの若干埃臭そうなスタジオで慣らした三人組の息遣いまで思い浮かぶ。

テンポの早いのと遅いのがミルフィーユみたいに入っているのも楽しい。でもバラード曲は後年のほうが表現力が上がっていて迫力がある。また青い。でもBlue Moonはかなり好き。

あと、スタンダードナンバーに初めて触れるのにいいアルバムでもあると思う。ここから結構色々興味持って聞けるようになった!

渡田

ギター、ドラム、ベースの音はどれも小刻みで、凝ったフレーズながら主張は強くない。それでもどの曲も聴いていると小節ごとのリズムを意識できる。エルヴィス・プレスリーの特有の声、歌い方のおかげかと思う。

低くて小気味の良い歌声が、楽器がなくても確かなリズムを感じさせてくれた。

次回予告

次回は、Little Richard『Here's Little Richard』を扱います。

#或る歴史或る耳

#音楽

#アルバムレビュー

#エルヴィス・プレスリー

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?