二月の読書について

今回は、私がここ最近でよんだ、本の振りかえりをしてみようと思う。

本の記録は、読書メーターというアプリを使っています。

読書家のみなさん。オススメの読書アプリあれば、教えてください(T-T)

『巷説百物語シリーズ』京極夏彦

「妖怪」や「都市伝説」が好きな人。その知識を蓄えるのが好きな人。

絶対読んでるよね、京極夏彦。

よくSNSでは、その分厚さが取り上げられる作家の一人です。「持ち運べる鈍器」「攻撃力の高い本」「読みながら筋トレできる」などいわれておりますね。→『百鬼夜行シリーズ』

私個人としては、高校三年生のころに短編をすこし読んでおりました。その後、大学の先輩に『狂骨の夢』をオススメされ、再注目したって感じ。おもしろいんですよね。

「妖怪」「怪異(現象)」「魑魅の類」を、「人間が作りだしたもの(必要としたもの)」と解釈して描き出すところが、とても奥深く感じられるんでうすなウンウン。

この『巷説百物語シリーズ』は短編ストーリー集になっており、裏家業の住人が世の非道・悪行を裁くという、一種の“懲悪物”なのです。

社会が見逃す極悪非道の人間模様。さまざまな「妖怪」にまつわる形で御行奉為(おんぎょうしたてまつる)。これが爽快で、クセになっていくんですよ~

アニメ化もされており、その独特な世界観がよりダークな色を帯びて描かれております。どこかで観ておくんなまし。

オススメは「柳女」「帷子辻」の回。

『B/W(ブラック オア ホワイト)完全犯罪研究会』『ぶらんでぃっしゅ』清流院流水

私が好きな作家(西尾維新)については前に言ったけど、その人が尊敬する作家としてあげていたうちの一人。

「言葉遊びのプロフェッショナルとしての作家」

そんな評価が実にみてとれる二冊でした。

『B/W』の方は、西尾維新との比較で読んでみた。ネーミングセンスや突拍子のないミステリー設定が似ているので、「おもしれぇ~」って読めた。

『ぶらんでぃっしゅ』に関しては、めっちゃおもろかった!

主人公が、自分ではない別の誰か(男の子)の記憶を、誕生~青年まで追体験する。という奇妙なストーリーなんだけれど、もっと奇妙なのは「ぶらんでぃっしゅ」という謎の言葉が二人の人生に大きく取り憑いているということ。

ここが謎めいていてミステリーなんだけど、「あ~、そういうことだったんだ!!」って風に、とっても気持ちいい形でエンディングを迎えてくれるので爽快。

あとはもう、言葉遊びが多くて多くて......

何なら、同じくメフィスト賞作家である森博嗣、西尾維新までもパロディしてたからね。もう、おもろかったですw

『日本SF傑作選1 筒井康隆』

『現代SFの歴史』(ジャック・サドゥール)という、なかなかにボリューミーな本を神保町で購入しまして、その流れで「日本のSF」もいっぱい読みたいなっておもいまして。

この傑作集は「作家ごと」に、名作短編をそれぞれ収録しており、他には小松左京・眉村卓・半村良などがございます。

筒井康隆という存在は、作家としてもそうだが、彼が学生期に影響を受けた本が『フロイト全集』であるという点で、興味を惹かれる存在なのです。登下校中の電車で読破するって、......カッケェェェ。

それを踏まえてみると、筒井康隆のSFには「性本能」「超自我的思考」「象徴(シンボリック)な世界観」が目についてくる。この本についていえば、「リビドー:欲動の発生段階」からくるような、う○ちとかおっぱ○とか排泄物とかを、モチーフに使ったギャグ短編が結構あったし、構造的なスケールをもった話も目についた。

地球の人口がアホみたいに増えてしまって、地上はおろか海上までも建物で覆われた近未来の地球の話。

なぜかその星へ行くと精神を病んでしまうという、その謎を解くために派遣調査に向かった地球の大使の話。

あと、タイトルで惹かれたのは「腸はどこへいった?」

などがおもしろかったな。

......全般的に筒井康隆のSFって、かなりグロテスクなんだよな。そう思った。

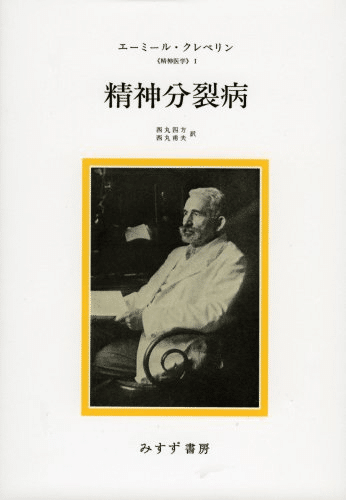

『精神分裂病』エーミール・クレペリン

勉強しなきゃと思って読んだよ。

精神医学に関心が無い人もいるので、説明しておくと。

クレペリンは、それまでバラバラの病(障害)だと思われた複数の精神病*を、「ひとつの大きな“ある”病気の一部が、部分的な症状としてでてるんじゃね?」と考えてそれをまとめた人物なのだ。

*「破瓜病」「早発性痴呆」「緊張病」など

大きな精神病のジャンルをつくったというのが功績であり、「統合失調症」「躁うつ病(気分変調症)」という現代につづく精神病の型を、先駆的に定めた精神科医である。

さて、そんな彼が書いたのは「精神分裂病(現在の統合失調症)」についての説明書みたいなもの。かなりたっくさんの観察記録・臨床体験が解説されていて、びっくりしたのは図や写真?までもあったこと。

今の診断基準にもある特徴的な症状や経過の様子など、精神病の古典に位置しながらも、今に通じる包括的な説明がされているのは、やはり彼が精神医学史において大きな存在であったことを感じるしかないね。

あと、邦訳をなされた西丸四方も日本精神病理学の御三家みたいな人だから関心向きますよね。精神病理学のビッグネームであるヤスパースの邦訳もされてるし、「狂気」とされた存在がもつ「創造性・特能性」に目を向ける態度を紹介しているのも、好きな視点です。

ぜひ読んでおきたいね!ね!

『病気を描くシェイクスピア エリザベス朝における医療と生活』堀田 饒

シェイクスピア文学を研究されている著者が、16世紀のイギリス王朝の生活・文化・風習を「シェイクスピア文学に描かれた医学」に着目して調べてみた、というなかなか面白いテーマの本。

これはもう流し読みでしかなかったけど、1トピックにつき数ページという書かれ方だったのでスラスラ読み終えたね。

医学的にはパラケルススの自然哲学的な医学が、まだまだ普遍であった時代。医術と魔術・オカルトの分離が、まだ完全ではなかった様な時代。

シェイクスピアはそうしたものを、しっかりと作品の中で描いていたんだ!ということが驚きだった。

......ひとつも読んだことないんです、シェイクスピア。(劇は観たことあるよ💧)

興味深いのは、当時の「医者」の扱い。というのも、病気や疾病というものが科学的(医学的)技術によって改善される、という今では当たり前に共有している思想に、当時の人々(特に庶民)は懐疑的であり、時には畏怖さえしているという点だった。

ので、「代替療法」いわゆる「民間療法」が治療の役割を大きく担っていたのがおもしろい。医者にかかることは、当時の人にとって回復に向かうのではなく死を実感するような存在であった。このギャップはもっと深めるのがよさそうだ。

『異常とは何か』小俣和一郎

はい、私の好きな著者です。卒論ではお世話になりました。

ほんとね、精神医学の歴史がおもしろいって、さらに思えたのはこの小俣和一郎先生のおかげですよ。とくに神経・生理学的心理学、発達心理学、子どもの心理を授業で触れた身としては、ナチズム期の神経医学はとてもお勉強になるテーマなのです。

「こころの病(狂気)」ってのが、「社会に生まれた闇」と結びついている。この仮説を常にもってる。社会と人間の不調和・病理ってのは、何か分からんけど信じたいんですよ...私。

本著はそうした「社会がつくりだす狂気(異常)」というテーマで書かれている。

著者の考えもそうだが、おもしろかったのは、理性をもった個人の集合=社会という方程式。

つまり、社会はそこにいる人間に理性的を強制しているということ、そこに適応しない存在は相対的に非理性であるとラベリングされてしまうこと。

さらにそれだけではなくて、理性側にある人間たちの狂気。過剰な理性という名の、暗黙に肯定される異常性についても考察をしている。ここが、人間学的な精神医学と重なるなって思う。当たり前に思っているところにこそ、人間の異常は身を潜めるのだというのが、実に闇を感じて惹かれる.......

さて、こうして振り返ってみると、なんだか読書量に反して知識量が弱いなって反省しちゃいますね。

あと興味の幅も、狭いんだなってのも気づかされる。

アンテナをもっと広く張っておく必要がありますね。ピーーン!!っとね。

もっと、あっちこっちの棚にも足を向けてみないと、出会いは生まれませんしね。

「もっと面白い!」を求めて行う読書は、なんだか疲れる。

ただ、手に取った本から得られる限りの面白いを探ろうとするのも、時間はもとより疲弊する。

まともに本が読めない私には、読書はまだまだ熟せてないのな。

たまに眠くもなるしね...

結論、体力つけます。

〆

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?