REFINE METALのジュエリーができるまで

こんにちは。REFINE METAL PROJECT(RMP)の小西です。

都市鉱山由来のサステナブルでトレーサブルな貴金属「REFINE METAL」の認知拡大と普及を目指し、「REFINE METAL」だけでジュエリーを作る事の意義を広めるべく活動しています。

※都市鉱山=廃棄されたスマホや小型家電の中に含まれる有用な金属資源のこと

これまでの記事では、貴金属業界の現状と課題、そしてREFINE METAL PROJECTが目指す未来について、ざっくりとお話ししてきました。

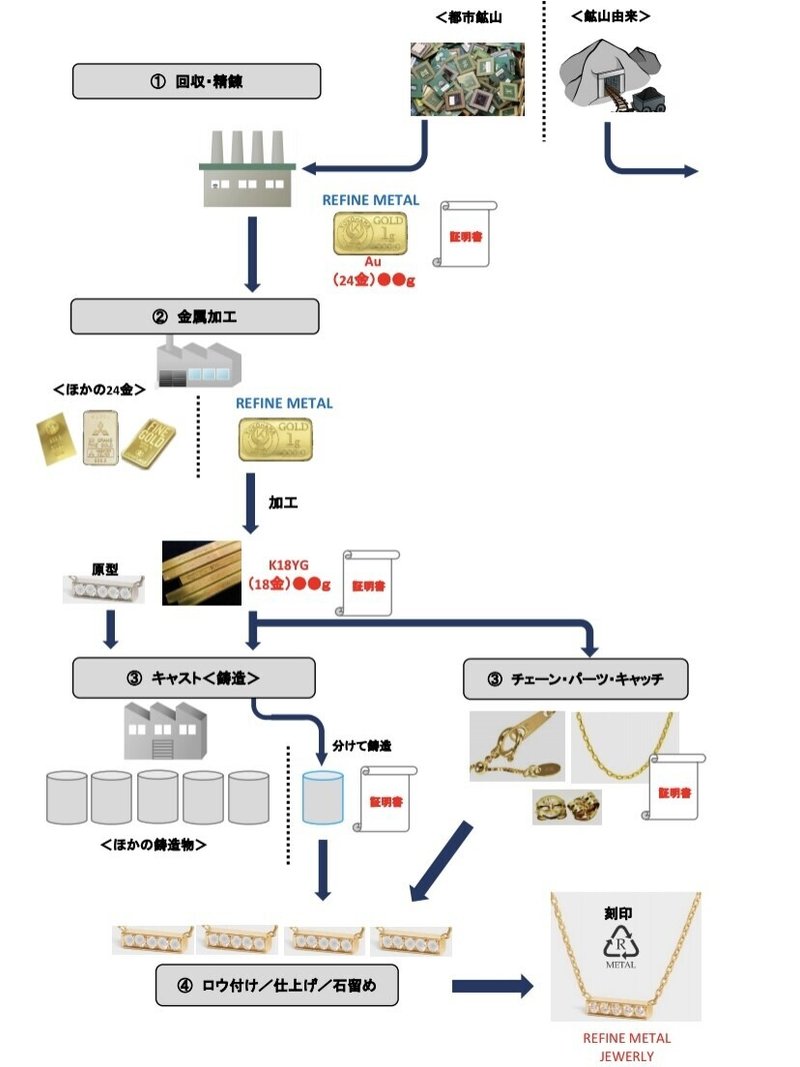

今日は、実際どのようにREFINE METALでのジュエリーが作られるのか、その過程をご説明したいと思います。

①回収・精錬

純金・純銀・純プラチナのインゴット(いわゆる延べ棒)を製造する工程です。各所から集められた金属資源から不純物を取り除き、貴金属をピュアな状態で抽出します。これを「精錬」と言いますが、「REFINE」という言葉はこの「精錬」を意味しています。

一般的には、天然の鉱山から採掘された金属資源と、都市鉱山から集められた金属資源が、この段階で混合されています。よって、このインゴットはどこからきた資源がどのくらいの割合を占めているのか、というような事はわからなくなってしまいます。

REFINE METALの場合は、納品の都度サプライヤーから「都市鉱山由来の金属だけを精錬、加工しました」という証明書が発行されますので、「このインゴットは100パーセント都市鉱山由来のものです。これはREFINE METALです。」という内容を正々堂々と謡うことができます。

念のため付け加えておくと、都市鉱山由来だから品質が悪くなるとか成分が変わるような事は一切無く、天然の鉱山由来のものと全く違いはありません。

貴金属としての質が同じなのであれば、生産背景が追跡可能な方を選びませんか?都市鉱山という有用な資源をもっと活用し、循環する貴金属を価値あるものにしていきませんか?…このような視点で、私たちはRMPの活動を続けています。

②金属加工

純粋な状態の貴金属に割金(わりがね)を混ぜて、純金をK18やK10に、純銀をSV925に、純プラチナをPT950やPT900に加工する工程です。

この工程でも、「REFINE METALだけを用いて金属加工を行いました」という証明書が発行されます。

ここでの注意点として、「割金は、都市鉱山由来の金属だけをREFINEしたものではない」という事をお伝えしておきたいと思います。

K18であれば75%を占める金、PT950であれば95%を占めるプラチナ。要するに主たる素材が都市鉱山由来であると証明できることを、REFINE METALの定義としています。

ですのでK10の場合、金の割合は半分未満となりますので、REFINE METALを謳うに相応しないと考えています。「REFINE METALでK10のアクセサリーを作りたいのですが…」というご相談には現状お応えできかねます事を、ご承知おきいただけますと幸いです。

③キャスト(鋳造)、チェーン・パーツ

ある程度の規模感をもって展開しているジュエリーブランドでは、キャストで商品を量産する事がほとんどだと思います。

この工程では、キャスト業者に一棟の炉を「REFINE METAL専用」としてもらうことで、REFINE METAL以外の金属を混入させずキャストできるようになりました。

チェーンやパーツ(引き輪、受けカン、丸カン、ピアスキャッチ等…)に関してもREFINE METALだけを使った生産ラインの確保が必要になりますが、メーカー側の最少ロットが膨大な量であることが大きな障壁になっています。よって、この「チェーン・パーツ」の工程においては、現状REFINE METALでの生産は実現しておりません。

ではチェーンやパーツを用いた商品は作れないのかというと決してそうではなく、ネックレスであればトップ部分をREFINE METALでキャストし、チェーン・パーツは旧来のものを使用したとしても、「トップにはREFINE METALを使用しました」等の言い回しで正確な情報を伝えることによって、REFINE METALとしての商品展開が可能になると考えています。

とは言え目下の大きな課題であることには間違いありませんので、少ないロットでご協力いただけるメーカー様を見つけるのか、ロットをクリアできるだけの規模にまでRMPを発展させるのか、、、引き続き取り組んでまいります。

ちなみに私が勤めているhumというブランドでは、REFINE METALでのジュエリー制作においては、③の工程を丸ごとスキップしています。地金を削り出すところから成形をスタートし、そのまま最終工程まで全て社内のハンドメイドで行うためです。キャストをせずチェーンもパーツ類も使わない、こんな珍しいパターンもあるんです。

④ロウ付け・石留め・最終仕上げ

ここまで来れば、あとは別の金属が混ざるような工程は無いかと思います。キャストしたものを組み上げたり、石留めや細工、最終仕上げを施し、最後にREFINE METALの証となる専用の刻印を入れて、REFINE METALジュエリーの完成です。

このフローを効率よく継続的に回していくために、現在賛同いただいている方々と打ち合わせを重ねているところです。

各ブランドが独立した動きでやろうとすると、どうしても無駄が出てきてしまいます。例えばキャストは、なるべく複数のブランドのタイミングを合わせて回すことができれば、コストが上がらずに済みます。

そのタイミングと量を一般社団法人リファインメタル協会が取りまとめることで、サプライヤー、メーカー、ブランドやデザイナー、全ての方にとって取り組みやすく、持続可能なプロジェクトにしていきたいと考えています。

今日はREFINE METALのジュエリーができるまでの過程をご説明いたしましたが、この内容がプロジェクトへの理解を深めていただくきっかけになればと願っています。

消費者の皆様の中には、自分が見たり買ったりしているジュエリーがどうやって作られているのか、そもそも意識したことがなかったという方も多いのではないでしょうか。

このような生産背景を知っていただくことで、今後REFINE METALのジュエリーを選択することが、より意義深く価値ある行動になるのではないかと思います。

ジュエリー業界に携わる皆様。「何かやらなきゃとは思うけど、何をやればいいかわからない」「小さい規模でやるのは難しいし、やっても何も変わらない」…こんな風に思っていませんか?

お読みいただいた内容の通り、仕組みは私たちが作りました。あとは「参加しよう」と思う気持ちさえあれば大丈夫です。

世の中の価値観は既に大きく変わり始めています。少しでも興味を持っていただけたら、ぜひご連絡ください!

【REFINE METAL PROJECT公式サイト】

【プロジェクトレポート】

Facebookのプライベートグループで、RMPに関する未公開の最新情報をお知らせしています。私が所属するジュエリーブランド「hum」での出来事も綴っています。お気軽にご参加ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?