論文「うつ病と躁状態の間の橋を特定する」マンチェスター大学オレティス・ザブリスより

ノーチラス会会報で、オープンアクセスの海外の論文を読んでみることが奨励されており、私も読んでみました。

この論文が一番興味ありました。

「要約」のところを訳して、会に送ってみたのですが、今、会報は投稿が熱いようで、もう4か月も経つので(ボツの可能性もありますし)自分で記事を掲載したいと思います。詳細は最後に載せます。

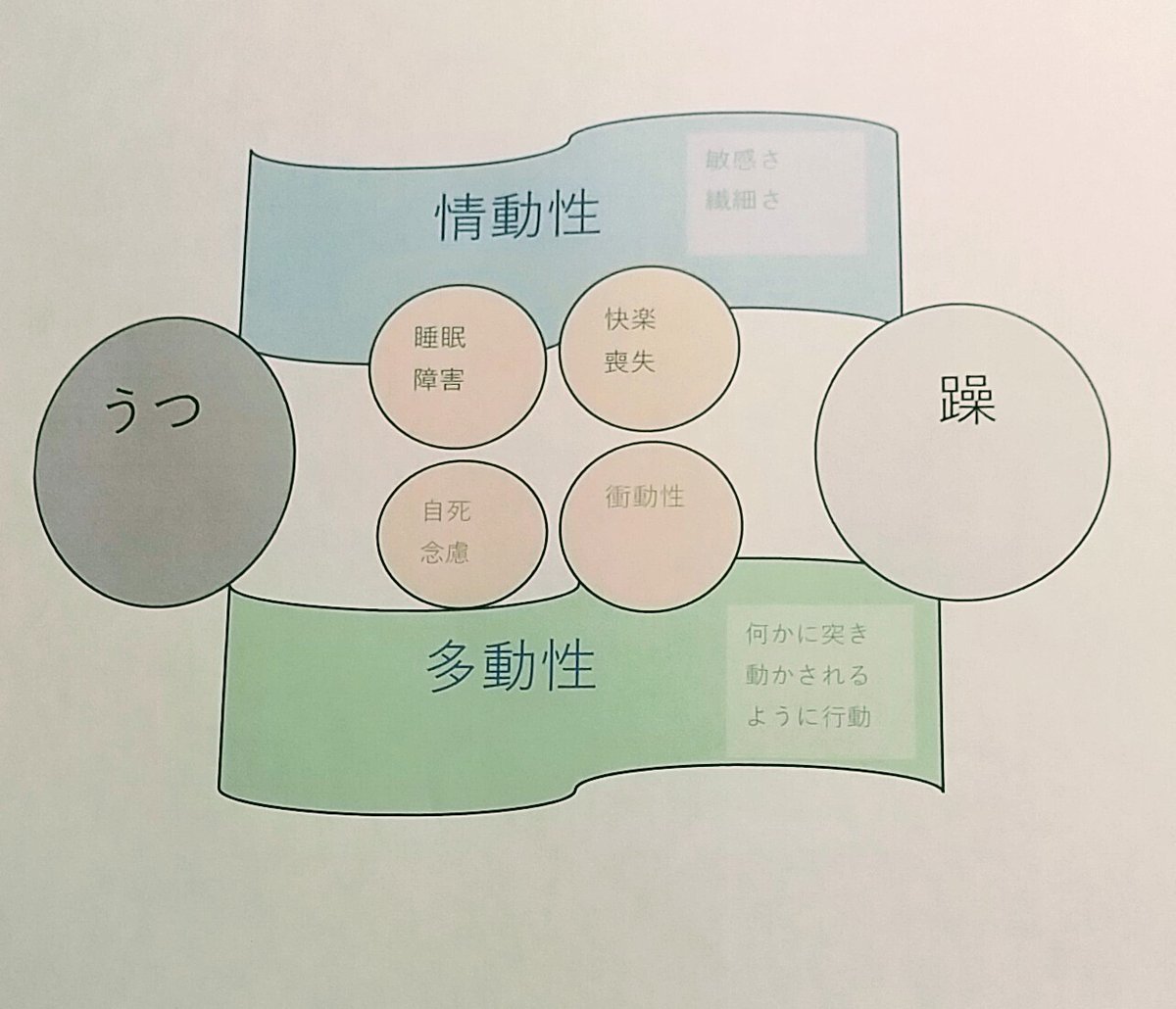

難しい論文なのですが、図にしてみました。

内容としては、これは医学的立場からのご指導が必要なところと思いますが、そのまま訳すと、

・うつと躁の間には、

「情動性」(敏感さ・繊細さ)

「多動性」(何かに突き動かされるように行動する)

が横たわっている。その二つは離れた距離にある

・睡眠障害 (不眠症と過眠症)、快楽失調、自殺念慮、衝動性という4 つの症状がうつと躁を橋渡しするのに重要であると考えられる

これを読んでしばらく私は、上の4つの症状が出てこないか、自分を観察してみました。自分にとって一番感じやすいのは「衝動性」でした。

・何かしなければ時間がもったいない

・ぼんやりしていてはダメだ

と考えている自分がいました。

「横たわっている」という「多動性」がベースになっていることも観察は出来ました。以前の自分では「情動性」も素質になっている思います。

この論文から、「だからこうしましょう」とは言えないのですが、これを読んだだけで、前より躁鬱の仕組みが分かった気がしますし、不思議と行動にストップがかかるようになりました。というわけで、論文1つ読んでみました、の掲載でした。

読んだ論文 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/bdi.13316