自由ってなんだっけ?──『そうしないことはありえたか? 自由論入門』 高崎将平

自由、自由と言うけれど……

「私たちの人生は自由である」という信条は僕らが幼い頃からみんなの心に植え付けられていると思う。どう生きるかも、どこに住むかも、どんな服を着るかも、何を食べるかも好きにしていい。自由があるからこそ人間は活き活きと生きていける。そういう、自由な人生を拠り所にして我々は生きている。

でも、四半世紀くらい生きてきて、我々は本当に自由なんだろうかという一抹の不安が頭をよぎるようになってきた。生きるためには自分の衣食住を自分で整えないといけないし、そうするには働かなきゃいけないし。自分で決められないこともたくさんある。

例えば大事なこととして、人生における自己実現に関する選択がある。大学の選択であったり、どの職業につくか、誰を結婚相手とするか……。もっと漠然と、「はっちゃけた自分でいたい」だとか「いつもまじめな自分でいたい」といった自己実現の欲求もあるだろう。

そういった自己実現の選択には生活レベルの選択(今日何時間勉強するか、どう振舞うかなど)が関わってくる。さらにその生活レベルの選択はもっとミクロな選択や過去の自分の行い、あるいは習慣で決まってくる。さらにさらに重ねるならば、その習慣や選択をとるのはその人の性質が大きく関わってくるだろう。そうなると自分の遺伝子や家庭環境などの自分の埒外にある要素が決定打となっている気がしてならない。モテるかどうかは端的に親から遺伝する形質がダイレクトに影響するし、どんな人間と付き合うかは自分の生活圏で決まる。体力や頭の良さや性格も遺伝と家庭環境でだいたい決まる。

全部決まってること?

ここまで考えたところで人生なんて血と生まれで全部決まるじゃん、という考えが出てくる。自分が生まれてきた時点で人生なんて大体が決まってるじゃん、と。生まれてくる時代もその人の生き方に超影響ありだ。

そこまで決まっていることが多いのなら、自分の一番生きたい生き方はもしかしたら叶わないかもしれない。というかその可能性の方が高い。

我々は建前では自由を保障された国に生きながらも、実情は全然自由じゃない。この先もずっと自由になることはない、そういう危険な諦念が心から離れなくなった。

今まで自己実現の話ばかりしていたけど、卑近な例で言えば今晩焼きそばを食べる/食べたくなることも、横断歩道でクラクションを鳴らされるという他人にされることも、もっと言えば今この瞬間に瞬きをすることや次歩き出すときに右足を480mm踏み出すことといった無意識下のことですら全部が決まってることな気がしている。今回紹介する本の著者も、そんな自由な世界と決定した世界とをさまよった原体験があるようだ。

自由って一体なんだろう。本当に僕たちは自由なのか?そんな陳腐で切実な疑問がこの本を手に取った動機だった。

この本について

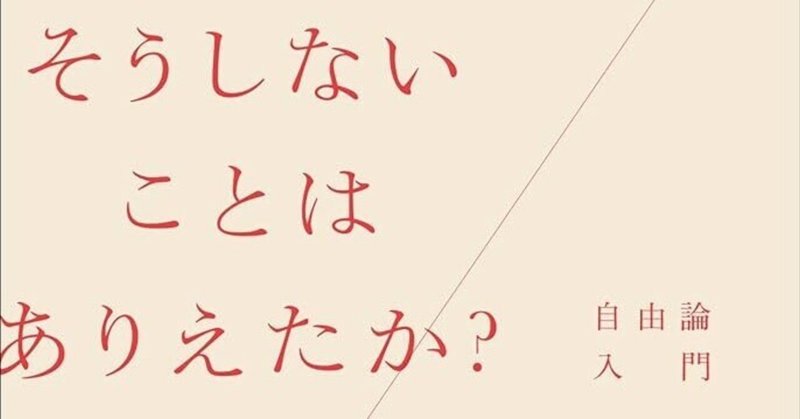

『そうしないことはありえたか? 自由論入門』……うーんおしゃれなタイトル。東大大学院で博士課程を経て、現在早稲田大学と國學院大学で講師をしている高崎将平さんという方が書いた、自由にまつわる哲学史上の議論を平易簡潔かつ丁寧に具体例を交えながら教えてくれる本だ。哲学に疎い僕でも一通り読むことはできた。

この本では大きなテーマが二つある。一つは「自由」もう一つは「決定論」。自由の定義づけと、この世界で起こることは決まっているという考え方(決定論)をめぐって喧々諤々議論がなされる。この世界は決定論的なのか、非決定論的なのか?決定論的なのであれば、自由と決定論は両立するのか。自由と非決定論は?そもそも自由なんてあるのか?これらがトピックとなる。

どうして自由がそんなに大事な問題となり続けているかというと、それがそのまま責任問題に絡んでくるからだ。よく自由には責任が伴う(そして責任には自由が必要)と言われるけど、それを哲学者は2000年間、真正面から検討している。

「自由」の二つの考え方

さて自由とはどう理解できるだろうか。この本では二つの考え方を紹介してくれている。 “──”のうしろは僕なりに言い換えてみたものだ。

他行為可能性──別の選択肢を取れる状態であること

源泉性──心からそうしたいと思って行動すること

まずは1番目について。「何を食べるのかは自由ですよ」と言われたらその人は和食を食べても中華を食べてもいいし、ご飯は食べずにスイーツに手を出してもいい。いっそ何も食べなくてもいい。自由というのはそういった選択肢の開かれた状態を言っている。逆にオムライスしか食べたらダメと制限をかけられたら、それは不自由な状態なのだ。結構シンプルな考え方でホッとする。でもこれが重要なんだな。 生きている中で、そうするしかなかったという経験は誰しもあるだろう。おにぎりを万引きした少年は、実は家にもう一文もなくてひもじくてあと一日何も食べなかったら死んでしまう状態だったとする。食べ物をくすねるしかできることがなかった。そんな状況の人を責める人はあまりいないはず。なぜなら彼は自由でなかったのだから、万引きという行為に責任を問うのは酷というものだ。 次に2番目について。本意か不本意かという問題だ。ゲームしたいなと思って、ゲームをする。大学受かりたいなと思って勉強する。そんなふうに、自分の中から湧き上がってきた欲求に従って行為できるとき、自由なのだ。人に操られて行動する時は、自分の欲求に従っていないから不自由だ。別のケースで言えば麻薬中毒者が麻薬を欲するのは中毒症状によるからで、そういう不本意な欲求であれば、自由ではない。 この「自分の中から湧き上がってきた欲求」という曖昧な言葉はフランクファートが唱えた「二階の意欲」という考え方でもう少し掘り下げることができる。それをざっくり駆け足で紹介しよう。人間が持つ「ビール飲みたい」「寝たい」「試験に受かりたい」といった特定の行為に対する欲求を「一階の欲求」という。そのうち「『試験に受かりたい』という欲求に導かれて行為したい」という欲求についての欲求を「二階の欲求」という。フランクファートによれば人間の欲求はそんなふうに階層構造になっている。その二階の欲求のうち、行為を実際に動機づける力を持っていて欲しいとという欲求が「二階の意欲」と呼ばれる。これこそがフランクファートによれば人間の条件であり、その人の行為が二階の意欲と調和していれば、彼は自由ということなのだ。ちょっとまどろっこしい。

決定論と自由は両立するか

自由について核をなす二つの考え方を踏まえた上で、自由と決定論の両立についての検討が進む。

決定論は次のように言い換えることができる;全ての出来事は先行する別の出来事によって引き起こされている。

次のようにも言い換えられる;過去の歴史と自然法則は変えられない。ある時点の出来事は過去の歴史と自然法則から帰結される。だからこの世界の出来事(過去と自然法則の帰結)は私たち次第ではない。

自由と決定論の両立論者はこれと自由を両立させようと言うのだ。結構無理がありそうだ。他行為可能性としての自由とは相容れないし、僕が読んだ限りでは両立していないように感じた。かなり込み入った弁護が必要になっていた。(他行為可能性「〜することもできる」の「できる」とは何か、言葉の厳密な解釈をしていた。傾向性の束とか統計学的発想も使われていた。なんにせよすんなりと納得はできなかった)ifの世界を前提とする他行為可能性と、ifの世界はないとする決定論はそりゃ矛盾する。

源泉性としての自由はどうだろう。他行為可能性というifの世界を考えるのではなく、あくまで現在の欲求が問題となる源泉性としての自由は、たとえ世界が決まったルートを辿っていても自由であることに変わりはないのではないだろうか。しかし、実はこっちの方も決定論との両立は難しい。

“私たちは、それら欲求や意欲がどこから来たのかを問わねばならない”── 先ほどの決定論的世界を前提とした時、私たちの性格や欲求は生まれ持った遺伝子と幼少期の環境に影響される。じゃあ自分がする行為の起源は自分の意志に関わらず生まれた時から決まってるんじゃないかと言う懸念が生まれる。究極に言えば、僕たちは自分じゃない存在(過去に生きた人、生まれたときに周りにいる人々)に操られている。なので自由ではない。冒頭の僕のぼやきと同じですね。

ということで、決定論と自由は両立しないという主張に軍配が上がる。もしこの世界は決定論的だという主張に与するなら、この世界は自由でないと言うのと同じことになる。

非決定論という考え方

決定論と自由が両立しないことを一旦認めた上で、それでも我々が自由でないということに納得のいかない人がいるだろう。確かに決定論的世界観はやや宗教チックだし、受け入れるのには勇気がいる。それでもって一旦決定論を受け入れてしまうと、この社会で責任の前提となる自由が脅かされ、果ては責任の存在しない無法の世界がやってきてしまう。

この違和感を素直に見つめると、自由の定義に不備があるのではなくて決定論の方を疑うべきだと思えてくる。この世界は決定論的なのではなくて、非決定論的であり、その世界では自由が両立するという立場がある。これをリバタリアニズムという。

非決定論の世界は、決定論の否定で説明できる。つまり、「過去と自然法則とから、それ以降の世界の状態が一意には決定されないこと」。最近は量子力学(素粒子の確率的なふるまい)に後押しされてこの非決定論的世界観が受け入れられていっているようだ。

ではリバタリアンにとって、非決定論は私たちの自由にどう影響してくるのだろうか?ロバート・ケイン(1996)の考え方を筆者は紹介してくれている。

まずケインの自由理解はおおむね次のようになっている。「たしかに私たちのあり方の一部が、遺伝的要因や生育環境といった、私たちにとってどうすることもできない要因からの産物であることは疑い得ない。しかし私たちは、部分的な仕方であれ、私たち自身の在り方を、私たちの自由な意志によって決定することができるのではないだろうか。(p.173 ※この言葉自体はケインの言葉ではない)」

──なんと言うか、今までの極端な思考実験とはうってかわって現実的な落とし所を見せられた気分だ。そういった自己形成の場面で、他の選択肢も提示されていて、わたしたちが苦慮した末にとりたいと思う行動が、自由なのである。体型や今までのことは問題にならない。(リバタリアンは自由の範囲を限定することで論争に決着をつけようとしているようにも見える。)

その自己形成行為が、非決定論的にもたらされないといけない。「そうするしかなかった」選択ではなく「別の選択肢も取れたけど、熟慮した末にこの選択をした」ことが大事で、過去の出来事や自然法則では決定されていない必要がある。そのとき人は初めて自由であると言えて、だからこそ自己形成行為に責任を持つことができるのだ。と、ケインは主張する。

ただし非決定論の世界には運の問題が関わり、その運のコントロール不能性によって非決定論と自由は両立しないという反論もある。

自由なんて無いさという派閥

決定論的世界であれ、非決定論的世界であれ、自由は存在しない。これを懐疑論という。決定論/非決定論と自由が両立しないという主張はいくつかある。散々繰り返したように、遺伝子と生育環境でその人の性質は決まる。どこまでいっても自分の埒外のことが影響して人生は進んでいくのだ。

自由がないとなるとその人の責任はどう果たされるのだろう。責任の果たし方の代表として、刑罰を題材に筆者は懐疑論の世界観を紹介する。懐疑論者は責任問題をはじめとして、人間が自由を前提にしている活動について、その在り方を説明していく必要がありそうだ。

僕の立場

以上、この本で紹介された自由論と決定論をめぐる考えを振り返ってきた。ここまで読んできて、どの考え方が一番しっくりきたかというと懐疑論だった。

自己実現にしろ、日々の生活の選択にしろ、自由があるとしてもそれは範囲が限定された自由なんだと感じる。生まれ育った環境、そこで育まれた自己認識、変えられない体、性格。どんな決断もそれらに左右されている。自分がそれらを認識したときにはすでに自分という存在が出来上がってしまっている。その中で決断し、行為するしかない。僕らの自由はそういった条件付きの自由なのだ。──それって自由と言っていいんだろうか?今僕は自由という輝かしい言葉に騙されてきたような気がしてならない。

懐疑論の立場に立ったとき、刑罰の問題に自分なりに答えようと思う。犯罪を犯した責任をどう果たすか。

そもそも懐疑論の立場に立ったとき、犯罪者を責め立てる動機がなくなってしまう。なぜなら犯罪者は一見自分の意思で犯罪を犯したように見えるけど、懐疑論的には家庭環境や生まれ持った性質でそうならざるを得なかったのだから。反対にマザー・テレサやガンジーみたいな人格者も「たまたま」そういう風に生まれ育っただけであって、わざわざ称賛する対象にもなってこない。

だから犯罪者を懲らしめる動機もない。(当然、被害者・当事者になれば彼に対する報復の欲求が出てくる。でも今僕は社会制度としての刑罰を話している。)他の懐疑論者と同様に、「隔離」というやり方が適切なように思う。コロナに罹って隔離される時のように、犯罪者も隔離して他人に危害を与えない状態にさせることが、合理的でかつその後の犯罪者の人生にとっても建設的だ。懲らしめる必要もないので、監獄へ送ることもない。外の世界と変わらない(ただし犯罪を犯さなくてもいい)世界を送らせる。本の中であったような贅沢な待遇をわざわざする必要もない。外の世界で暮らしていた時と同じくらいの生活レベルで、最低限の人間的な暮らしができるようにするだけでいい。そうして隔離する、あるいは監視するのが良い。懐疑論の世界では自由なんてもともとないのだから。

僕たちはそんなに自由じゃないっぽい。じゃあこれからどうするか

自由はない。それは自由を信じて生きてきた人たちにとって絶望的かもしれない。

でも僕にとってはそのことが少し自分を楽にさせる。「現実はもっと良くなる。なるはず。ならないといけない。過去にもっとやれたはずだ」という期待・焦燥感・後悔は「自由がないのだ」という自覚によって薄らぐ。ある種の諦念であり、達観である。あの時はそうするしかなかった、これまでのこともこれからのことも決まっていて、あとは自分が流れるプールに浮かぶように生きていくだけだと思えば、毎日を追われる気持ちで生きる必要はなくなる。

現状に不満がある人にとってこの言葉は極めて不愉快になるだろう。その点で自分は現状に満足できてしまっているのかもしれない。少し前よく話題になった「弱者男性」や社会的マイノリティの生きにくさはこんな結論では救えない。でも、僕はこの本を読んで、哲学史上の自由をめぐる議論を踏まえて、子どもの頃に信じていた無邪気な自由と訣別できた。実際の自由はあるのかないのか微妙な存在だ。その認識をもてただけでも、一読の価値はあったと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?