♯4 初めてのオケ体験記②ーー準備編(1)

こんにちは!

オケ体験記は準備編へ入ります。

参加のきっかけは、こちらの「♯3 オケ体験記①ーー参加のきっかけなど」から読めますので、まだお読みでない方は、ご覧ください!

準備編は

⑴ 譜読みと

⑵ 実際に弾いて練習

の2つの記事に分かれます。

初見演奏会まで3週間という短い練習期間に、私が準備したことについてお話しします。

オケの練習方法の一例として見ていただけますと幸いです。

アマオケで活躍されている先輩方、「こんな方法もあるよ」などありましたら、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。

⑴ 譜読み編の目次です。

では、本編をどうぞ!!

1 楽譜の印刷、製本

PDFで送られてきた楽譜を印刷して、譜読みの準備をします。

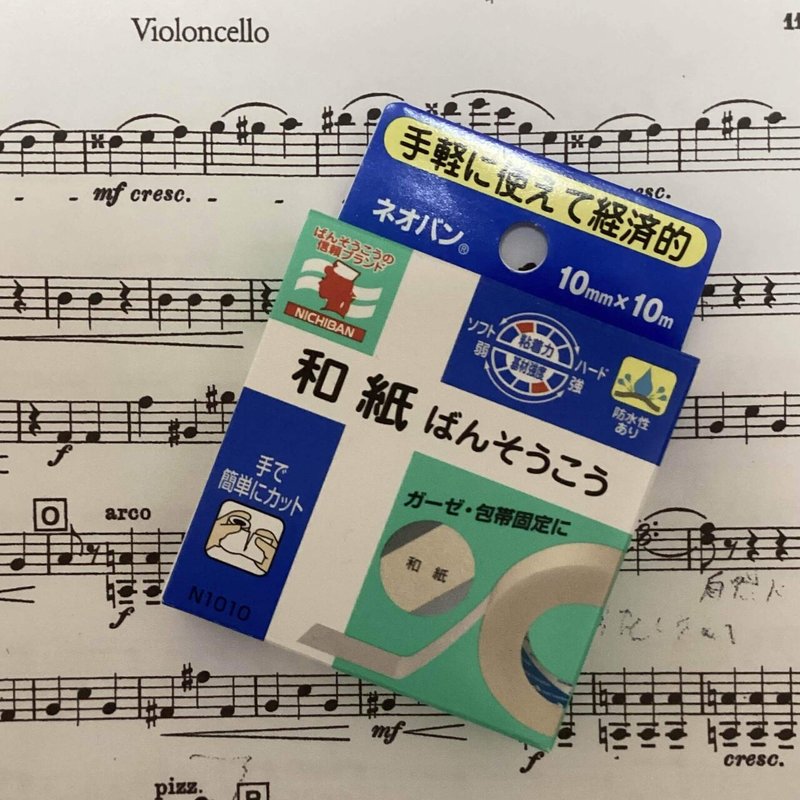

製本の仕方はネットで調べて、製本テープの代わりとなる和紙ばんそうこうを薬局で購入しました。

A4サイズのコピー用紙に印刷した楽譜を製本していきました。

しかし、初見演奏会当日に、A4では小さくて見づらいということが改めて分かりました。

皆さんが持っている楽譜を見てみると……

サイズはA4からB4の中間でした。

お聞きしたところ、B4サイズで印刷した用紙の端っこを切り落としているとのこと。

そんな方法があったのは知らなかった・・・

A4よりも格段に見やすくて助かる。

私がオケ初心者であることや楽譜に書き込みをしていることを配慮してくださった、同じプルトの方が、私のA4サイズの小さい楽譜で演奏しても良いよと言ってくれたのが、とてもありがたい&申し訳ない気持ちでした🙇

また、書き込みをあまりしすぎるのも良くないと気づきがありました。

同じプルトの人で一つの楽譜を見ます。

人によって指番号が異なることもあるところ、自分だけが分かる番号など書いていると、隣の人は楽譜が読みづらいんじゃないかと。

実際に弾いているときに、細かい文字を読んでいる余裕はあまりありませんでした。

もし、次にオケで演奏する機会があれば、

大きめサイズの本番用の楽譜と

自分で練習する時に色々と書き込む用の楽譜

の2つを用意しようと思います。

(自分で練習するための書き込み用は電子でもいいかもしれない。)

2 YouTubeで音源を聴いて全体の流れをざっくりと把握

今回演奏した曲は、チャイコフスキーの交響曲第5番第4楽章。

ドラマ「リバーサルオーケストラ」のテーマ曲で、ドラマ鑑賞中は、あのお馴染みのフレーズを何度も耳にしていました。

演奏シーンはこちらのツイートからも見ることができます↓

「 #リバーサルオーケストラ 」

— リバーサルオーケストラ【公式】8月9日DVD&Blu-ray発売 (@reveorche_ntv) June 21, 2023

8/9発売BD&DVD情報🎺

映像特典から…

🆕「チャイコフスキー交響曲第5番」

🆕SPコンサート「カルメン」生演奏

を少しだけ🤫

どちらもここでしか観られない特別編集版✨

圧巻のステージを

BD&DVDでご堪能下さい!

💿詳細https://t.co/RdU0SvUknB#門脇麦 #田中圭 pic.twitter.com/gKk3a1N9ko

・・・ですが、私自身、曲全体をしっかり聴いたことは、これまで1回しかなく、全体の流れをイマイチ覚えきれていませんでした。

そこで、YouTubeにある音源を聴いて全体の流れをざっと掴むことにしました。

聞き込んでいるうちに、

ここはフルートがメロディやってるなとか、

ここのトランペットのパーン、パパパーンが特徴的だなとか、

を耳からだんだんと覚えていくようになりました。

本来なら、ここで総譜を確認していくのが良かったのでしょうけれど・・・

私の場合はこの場面で総譜を見るのは一旦諦めました。

というのも、拍を数えるのが下手すぎて、今どこを聴いているのか、分からなくなってしまったからです。

オケ初心者あるあるなのかもしれません。

時間があれば、総譜を見ながら、メロディを弾いている楽器のところにマーカーを引いて分かりやすくするのも楽しそうだなと思います。

3 チェロパートの音を確認

曲全体の動きを掴んできた後、チェロの動きを確認するべく、パート譜の登場です。

音源を聴きながら、パート譜を見つつ確認を・・・と思ったのですが、ここで問題が発生。

他の弦楽器の音に紛れて、チェロの音が分からない

拍を数えられず、楽譜迷子になる

そこで、見つけたのは、以下の動画。

オケの音源からチェロの音を大きくして聞こえやすくし、さらにパート譜まで載せてくれているという親切動画です。

この動画を1日に最低でも3回くらいは聴いて、チェロの音の動きを覚えていきました。

4 指番号を考える

チェロパートの音の動きが分かったら、弾く前の準備として、指番号を考えようとしました。

考えると言っても、チェロを初めて2年半。1ポジと4ポジはレッスンでやったけど、他のポジションがよく分からないというレベル・・・

そんな私が、まずやったのは、自分で運指表を作って、各ポジションでの音の位置関係を覚え込むことでした。

運指表は、4つの線、音符、ポジションの位置を記載したものです。

これを作ることで、たとえば

「今、G線のCの位置に1の指を置いているから、D線のAを弾くには、そのままポジション移動せずに3の指を置いたら楽」

などを視覚的に確認できるようになりましたし、実践でも使えるようになってきました。

(脱1ポジ前は、G線のCの位置に4の指を置いてから、A線の開放弦を弾くということをやっていました。D線跨ぐのしんどい笑)

しかし、運指表を作ったものの、効率的な左手の動かし方を一から考えるのは、大変な作業。

曲は10分を超えているし・・・

何か動画で、チェロの手元が確認できる動画ないかなと思って探したら、ありました!!

この動画を0.5倍速で左手の位置を見て、適宜動画を止めながら、楽譜に左手の運指を書き込んでいきました。

指番号だけでは、後から楽譜を見て、どこのポジションか分からなくなったりしたので、同じポジションのところを丸で囲ったりしているうちに、楽譜の書き込み量が多くなってしまいました(汗)

動画のおかげで、左手の効率的な動かし方はだいぶ分かりました。

後から分かったことですが、

ボウイングは皆で揃えるけれども、重要な局面以外は指番号は自由らしいです。

自分にとって弾きやすい指番号を探していくというのも、楽しみの一つかもしれませんね。

5 音楽記号の意味を調べて、楽譜に記載

Andante maestoso:歩くような速さで、荘厳に

Allegro vivace:快活に速く

Poco piu animato:今までより少し活き活きと速く

など、今まで見たことのない音楽用語が沢山出てきました。

これら1つずつ調べながら、楽譜に記入していきました。

音楽記号があるからこその、曲の表現に繋がっていくんだなと改めて分かりました。

ここまでが、弾く練習前に行った準備です。

もう少し時間があれば、曲の背景を調べたかったです。

背景を知ることで曲の弾き方も変わってくるだろうなと。

次にオケで弾く機会があれば、是非やってみようと思います。

次の記事では、準備編⑵ 実際に弾いて練習した時のことをお届けする予定です。

では、また〜。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?