宮古島のパワースポット (3) 熊野権現と島のヒーローをPPAPした神社

ご無沙汰しています。超スローペースで書かせて頂いている宮古島・平良のパワースポット。

最終回の今回は宮古神社です(^-^)

1.宮古神社 バーチャル参拝

話の流れで最後のご紹介となりましたが、前回の漲水御嶽のすぐ近くです。

ぜひ併せてのご参拝をおすすめします。

(余談ですが…)

旅先で、まずはその土地の神様にご挨拶申し上げておくと、その後まさかの事態に遭遇しても、転じて小難か無難に収まることがしばしばです。

(詳しくはこちらの記事にて↓)

こんな奇跡もあるものです(^_^;)

それでは改めて宮古神社のバーチャル参拝、行ってみましょう。

(ちょっと曇り空でスミマセン)

* * * * *

漲水御嶽から続く石畳を進むと、まずは一の鳥居。

さらに石段を上ると二の鳥居。

正面奥に社殿です。

因みに右手奥の手水舎も南国風。

訪れたのは昨年末でしたので、お正月の参拝客を迎える準備がチラホラ…。

ー ・ ー ・ ー ・ ー ・ ー ・ ー ・ ー ・ ー ・ ー ・ ー ・ ー

2.速玉男尊はクローン人間?それとも…

宮古神社のご祭神はこちらの『六柱』。では順番に見て参りましょう。

メインで祀られているのは、なんと『熊野三神』。

伊弉冊尊は皆さんもご存知、日本の天地開闢、国産み、神産みのイザナギ・イザナミ夫婦神の奥方です。

このイザナミ様よりも上位に速玉男尊が祀られている訳です。「古事記」には出て来ない、「日本書紀」にだけ登場する神様なのですが。

この速玉男尊は黄泉の国でイザナギ・イザナミが口論の末に離婚を決めた際、イザナギの吐いた唾から誕生しました。

何だそれ!?と思ってしまいますが、面白おかしく伝えるのが「物語あるある」。SF風に考えると「クローン人間」ということに?∑(゚Д゚)

海幸彦・山幸彦の契約もそうですが(アマテラスとスサノヲの誓約も含めて良いのかもしれませんが)、実は「古代人は約束を固める際、唾を吐いて誓約した」というお話があるのです。

更に何だそれ!?ですよね。ちょっと私たちにはピンと来ません。

これは古代の契約方法の一種で、正確には

「契約成就までの期間、唾液や爪を相手に託す」というものです。

(つまり「地面に唾をペッ!」ではないんですね)

現代人が財布を忘れたときの担保に腕時計や免許証を置いて来る、みたいな感覚でしょうか?(昭和か)

いえいえ、実はもっと強力です。

契約が成されなかった場合、相手のクローン人間はそう簡単には作れませんが、呪術には使えます。

これはコワイ!!古代の契約は「呪術縛り」なのです。

しかし契約の儀式とは言え、黄泉の国で醜くなったイザナミを見て口論し、イザナギが唾を吐くシーン…大河ドラマ化したらかなりの炎上モノに(笑)。

そしてその後、色々な意味で掃き清められたところに事解男尊が誕生。ポコッとです。

一説によるとイザナギ・イザナミはこのドタバタ劇の後、なぜだか一度床を共にしたとかしないとか…意味不明(+_+)。

記紀には性の描写がなかなか多く(唾の誓約も隠喩かと勘ぐってしまう訳ですが)、こうした表現はもちろん意図した上でのことでしょう。

つまり、登場する神々の「血統」にこだわって書き記している、ように見せかけての結局のところは謎を隠した上での庶民教育プログラムに現代でも一役買っている、ということになるのでしょうか(TVと一緒)。

しかしながらも考古学研究が進むに連れ、やがて真相に辿り着くまでの「1つの貴重な手掛かり」であることには違いないのです。

いずれにせよ『熊野三神』は熊野の神職、豪族(恐らく製鉄業も行っていたであろう)、寄進者、参拝者たちの祖先だった可能性は否めません。

太古の神々は、私たち日本人の祖先です。その神々が「出雲王朝由来か」「朝鮮半島由来か」「エルサレム由来か」…「もとはどこの国か」「どこの星か」…いつか分かる時が来るのかも知れません。

(事が解る男のミコトって…悟り?ネスカフェ?何だか深いなぁ…)

ー ・ ー ・ ー ・ ー ・ ー ・ ー ・ ー ・ ー ・ ー ・ ー ・ ー

3.日本最大の発明か?「争わない宗教」

話が脱線してしまいましたが、『熊野三神』の序列です。

クローン人間説はさておき、私の素人考えでは

速玉男尊= 第〇代目 イザナギ (実際には100人ほどいた)

伊弉冊尊 = 第〇代目 イザナミ (実際には1000人ほどいた)

事解男尊= その間に産まれた御子

と解釈すれば序列の説明がつくかと思った次第です。

因みに専門家の方の考察によれば、

速玉男尊= 饒速日命説、イザナギ説、徐福説など

伊弉冊尊 = 市杵島姫命ほか多数の説

事解男尊= スサノヲ説、徐福説

等々あるようです。

日本の神様たちは、別の神様とくっついたり、あるいは単独で分裂したり、お姿やお名前を変えられたりする特異体質ですが、

ルーツを辿ればどうやら全て人間(日本人)側の勝手でそうなってしまったようです。

(海外の方から見れば信じられない現象です)

どうしてこうなってしまったのでしょう?

時の権力者の正当化、ユダヤの痕跡の隠蔽、それだけでしょうか?

『熊野三神』(『熊野権現』とも)は、熊野三山を祀るアニミズムに始まり、その聖域で神道と仏教が神仏習合という名のPPAP(もうシ語なの?)を発動し、現在に至ります。

(熊野に残るインド由来の説話については、また後日ご紹介したいと思います)

この日本独自の「宗教上PPAP現象」ですが、どこから始まったのでしょうか?

私の推測では(良くも悪くもですが)、

アマテラス

ツクヨミ

スサノヲ

この三柱を「姉弟」としたのが「公的な」始まりのように思います。

(実際には『熊野三神』こそが始まりだったかも知れません。古代に複数民族が介入した土地でこの現象は起こったはずです)

そして良くも悪くもこの方法は、いつしか日本の歴史において、宗教戦争を回避する役割を果たします。ある意味「知恵」であり「発明」なのかも知れません。

(特許フリーです。他の国でも取り入れて頂きたい)

ー ・ ー ・ ー ・ ー ・ ー ・ ー ・ ー ・ ー ・ ー ・ ー ・ ー

4.一難去ってツイてる男・平良

本題に戻ります。

そもそもどうして熊野から遠く離れた宮古島で『熊野三神』なのでしょう?

その謎を解くたいへん興味深いエピソードがあるようです。

* * * * *

時は1590年。

宮古島・志里萬の里長、大首里 大屋子(つまりは地頭職)の任に就いていた平良※なる人物がいました。

(※こちらは人名ですので地名と区別して「たいら」とします)

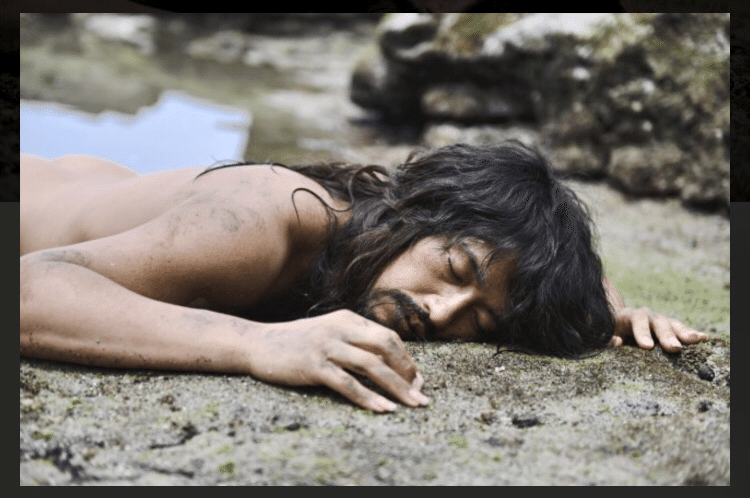

あるとき平良は琉球王府への貢納を終えて船で宮古島へ帰還中、不運にも嵐にみまわれ遭難。はるか高麗の地まで流されてしまいます。

一命を取り留めたものの、哀れ平良は地元民から「異賊の漂着」とみなされ捕縛。

国際弁護人を呼べ!なる要求も現地の田舎役人の耳には聞き入れられず、あわや斬首に…!

そのとき、彼は心中で必死に(わりと最近知ったであろうかなりご利益があるという噂の最近流行っている)琉球で祀られている神々に祈りを捧げます(遥拝ね)。

そして咄嗟の機転で地面に「琉球」の文字を記します。それにより、彼は寸手のところで九死に一生を得たのでした。ホッ。

「なんだ、琉球人か~。早く言ってよ~。もうちょっとで国際問題だったじゃんー」と地元の役人からボヤかれたであろう平良。

以降、彼は現地の役人たちから手のひらを返したような超VIP待遇を受けることに。

そして高麗国内を始め、遠くは北京まで、視察と言う名の観光旅行で、手厚くオ・モ・テ・ナ・シ♡され…

平良が(後ろ髪を引かれる思いで)琉球進貢史使と共に故郷の宮古島へ帰還したのは、それから8年後のこと(8年もいればよほど良い思いをしたことでしょう)。

無事に帰国を果たしたものの、まるで異世界から現実世界に戻った平良。

「全ては邯鄲の夢琉球国の神々のおぼしめし」と、琉球第一の宮である波上宮の神々(熊野権現)を御霊分けし、宮古島へ勧請。

以降、「権現堂」を建て、島民で祀ることになったのでした。

めでたし、めでたし。

(一部に十和田の妄想を含みます)

* * * * *

つまり『熊野三神』を祀るようになったのは、冒険家の平良が琉球国(沖縄本島)に先に祀られていた神を勧請したためです。

ではなぜ琉球国に『熊野三神』が?という次の疑問が出てきますが…またいつかお話させて頂きます<(_ _)>。

ー ・ ー ・ ー ・ ー ・ ー ・ ー ・ ー ・ ー ・ ー ・ ー ・ ー

5.神になった豊見親たち

『熊野三神』を祀る「権現堂」が建てられたのが1600年頃のこと。

この「権現堂」が後にそのまま「宮古神社」になったかと言うと、実は間に1クッション置きます。

325年後の大正14(1925)年、初めて「宮古神社」が町社として建立されました。

この時のご祭神が、

與那覇 恵源命(宮古開基の祖)

仲宗根 玄雅命(宮古中興の祖)

の二柱。

かつての島首、豊見親たちです。

実在した島のヒーローたちを先に「神社」に祀った訳なのですね。

それから15年後の昭和15(1940)年、ここでようやく「権現堂」と「宮古神社(町社)」が合体。

五柱のご祭神がPPAP(合祀)され、「シン・宮古神社(県社)」に向け社殿建立。

しかし昭和20(1945)年、太平洋戦争の戦禍により社殿が被災。

(戦後しばらくの間、被災した島の教会も境内に臨時に置かれたそうです)

さらに11年後の昭和31(1956)年、

目黒盛 定政命(宮古統一の祖)

がご祭神に加えられ、ここで初めて六柱の神様が勢揃いします。

目黒盛 豊見親は島の統制の他、❘御嶽《うたき》の再興を果たした功労者でしたね。

(玄孫が仲宗根 豊見親です)

昭和47(1972)年、沖縄返還。

…と、「宮古神社」の変遷とご祭神のお話を書かせて頂きました。

ここまでお読み頂けたら、かーなりーの"宮古神社通"です。

ぜひ機会ありましたら現地でもお参りなさって下さいね(^^♪

ー ・ ー ・ ー ・ ー ・ ー ・ ー ・ ー ・ ー ・ ー ・ ー ・ ー

(追記) 御嶽か?御嶽以外か?

改めて感じたことですが…

熊野権現と島の英雄とをPPAPした訳ですが、さすがに漲水御嶽の神までは合祀に至らない訳です。

それは御嶽の神がまるで別格だからです。

(要するに「先祖霊」ではないのですね)

漲水御嶽は「観光客 Welcome 」ですが、それ以外の御嶽に足を踏み入れるのは、たとえどんなに興味があっても、神のお叱りを受けたくなければ止めておきましょう。

旅行はルールを守って、楽しく(^^)

ここまでお読み頂き、ありがとうございました。

(長くなっちゃったー)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?