ブックカバーチャレンジの補足編(書籍紹介)

Twitter で七日間ブックカバーチャレンジ というタグが回ってきて、楽しかったのでやってみた。一日一つずつ、好きな本の書影をアップする、という企画で、企画趣旨として「画像のみでコメントは書かない」というルールがあった。そのため、それぞれの本がどういうものなのかを紹介すべく、七日分まとめてここに書いてみようと思う。

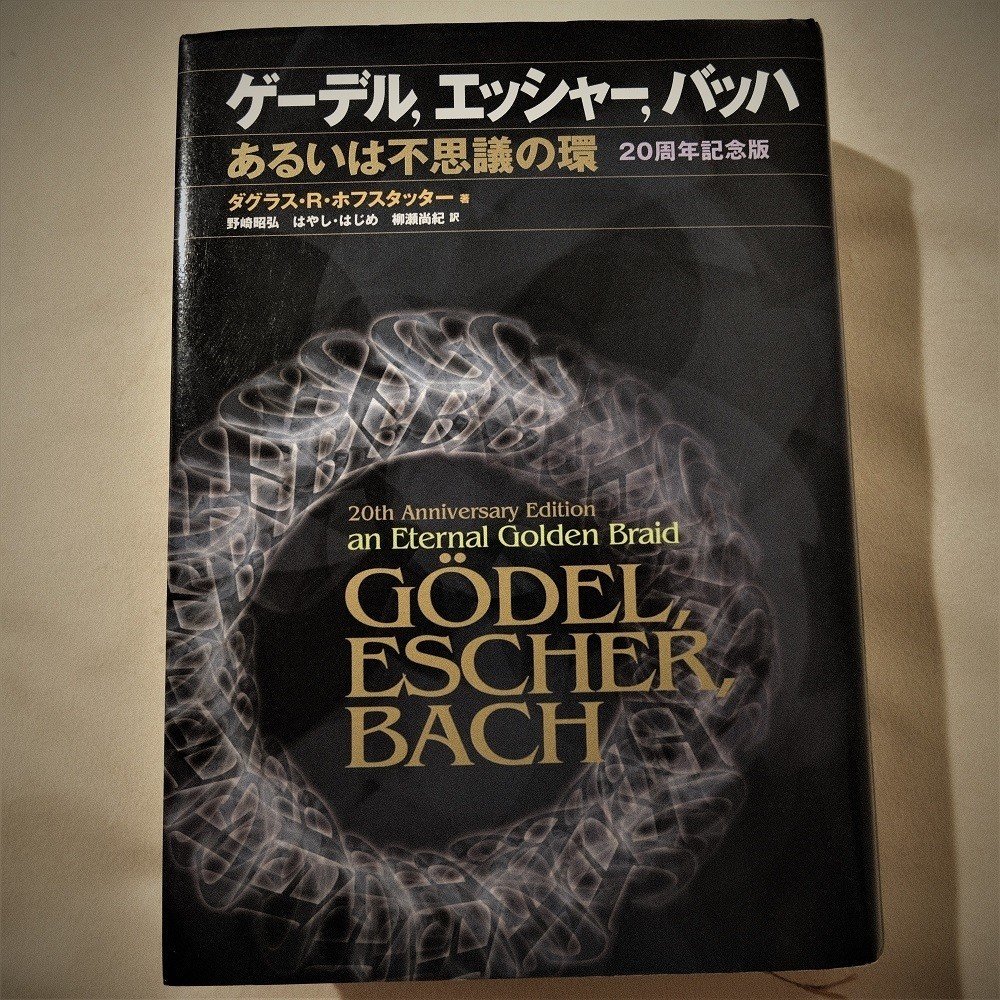

ゲーデル,エッシャー,バッハ あるいは不思議の環

ダグラス・ホフスタッターのベストセラー。彼のライフワークであるStrange loop、和訳では「不思議の環」というものについて四方八方から考察する書物。ゲーデルの自己言及、エッシャーのパターンタイル、バッハのフーガ。「不思議の環」という視点でこれらの共通点を見出して掘り下げたことが大変興味深い。

バッハのピアノ曲を好み、エッシャーの版画や不可能立体が好きで、ゲーデルの不完全性定理に魅力を感じたわたしがこの本に出会ったのはほとんど必然と言えるのだけれど、これに出会ったきっかけは「トーキングヘッド」という映画だった。「トーキングヘッド」という映画も自己言及をテーマにした作品で、このあたりとの接触によってわたしはシュル・レアリスムやメタ・フィクションに傾倒していったような気がする。

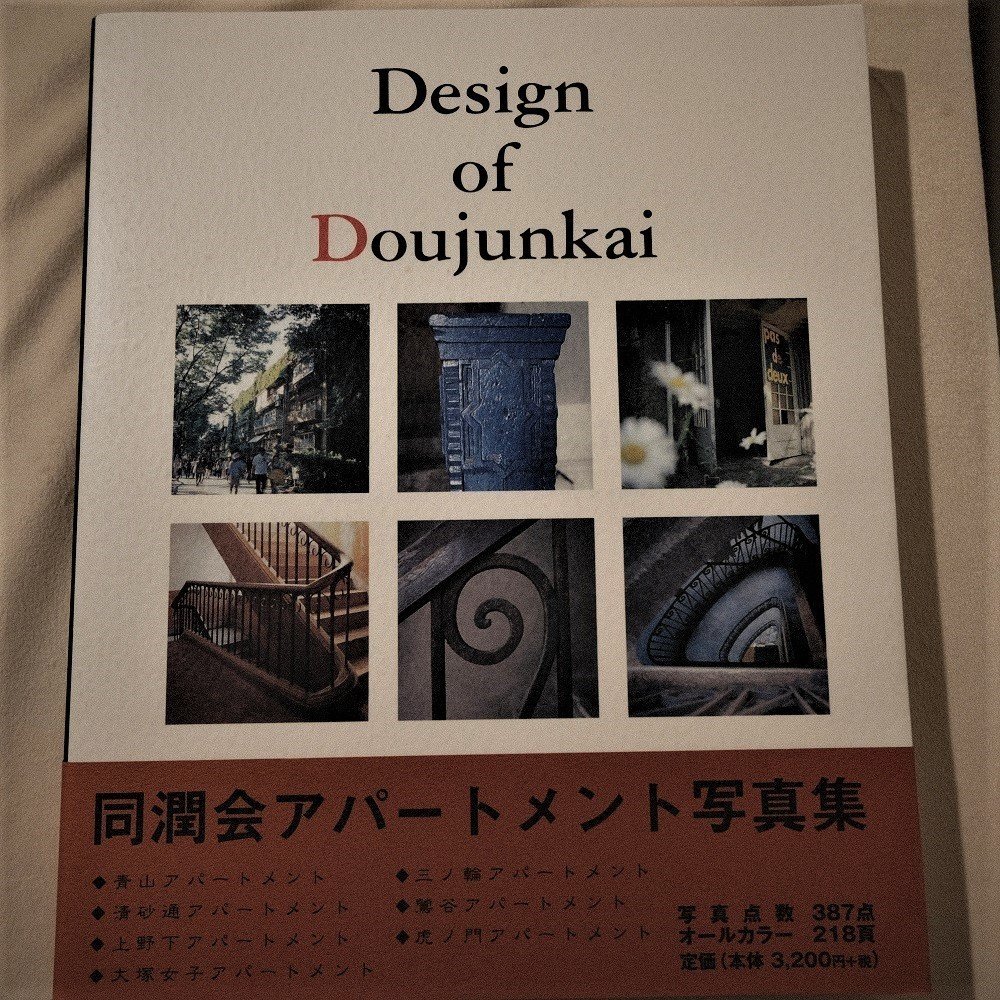

Design of Doujunkai

同潤会アパートの写真集。この本が出た当時はまだ残っている同潤会建築があったのだけれど、その後あれもこれも解体されてしまったので今はもう残っていない、のかな。

同潤会アパートはこうして写真集が出るほど魅力のあるデザインで、今もおそらく愛好者が多い。1960年代あたりは自動車も、日本のものは優れたデザインのものが多かった。どうもその後、日本ではデザインという言葉が「意匠」のみを指すようになってしまい、機能性とデザインというものを分離して考えるようになったように思う。でも本来デザインという言葉は機能性を「デザイン」することも含んでいるはずで、デザインとは機能を含めてある目的を達成するために行う行為であるはず。デザインが良いというのは本来、見てくれが良いという意味ではなく、優れて高度に問題を解決している、という意味であろう。同潤会の建築は当時の目的に合った機能美であったろうと思う。この本が出た時代には既にそれは過去のもので、同潤会建築はカッコ良くはあったけれど、当時の人々にとっては使いにくいものとなっていた。

現在の建築が数十年後、こんなふうにして写真集になるほどノスタルジックに愛されるもになるだろうか。残るものを作りたいというデザイナーが増えることをわたしは期待している。

小説の技巧

デイヴィッド・ロッジの名著。小説のテクニカルな側面に着目して解説した書籍で、小説の文芸表現のサンプル集としてとても興味深い。先進的な小説、あるいは実験的な小説を書いている人の多くが読んでいる印象。

さまざまな切り口から小説の技術を取り上げ、その技術を採用している実際の作品から引用を行い、それに対して著者が解説をする、というスタイルで描かれている。技術は50項目におよび、そのすべてに異なるサンプルが提示される。この本自体が読書ガイドのようでもあり、ここから派生して原典に当たる、といった使い方ができる。

いわゆる小説読本のようなものとは異なり、これは実作家として小説表現を追いたい人や、先進的な技巧を使った小説を読みたい人向けの本であろう。

ベッドルームで群論を

特定の箇所だけがへこんでしまうマットレスを、定期的に回転させることで均一にへたらせたい。しかし手順が複雑だと前回どうやったか忘れてしまう。常に同じ動作を繰り返してすべてのパターンを順繰りに得ることはできないだろうか。そんな疑問を発端に、ベッドのマットレスの回転を群論で考えようとするというお話。この興味深いエピソードを発端に、身近なさまざまな問題を解くアルゴリズムを考える数学エッセイ集である。わたしはある時期群論にはまっていて、群論に関する読み物を求めていてこの本に出会った。この本はタイトルこそ群論と書いてあるけれど大部分は群論の話ではない。しかし面白い話が満載なのは間違いない。

新しい文学のために

大江健三郎による「文学入門」。この本を「文学入門」としたい、ということをこの本の序盤で作者は何度も繰り返している。「入門」なのだそうだ。文学を読むという側面と書くという側面、その両方から「入門」というレベルを踏まえて見直す。この見直すという行為は既存の概念を解体して再構築するという行為で、これがすでに高度に文学的だ。大江健三郎の描く「入門」というのがどういうレベルなのかよくわかる。

この本は純文学の入門書として、純文学のフィールドで求められる文学レベルというものがどういうものなのかを知るという意味では大きな意味を持った書籍であろう。まず最低限、この本を読めるだけの力量が必要である。

なおこの本は1988年に出た本であり、「新しい文学」というのはその当時の「新しい文学」を指している。そのため現在ではここに書かれているような内容はすでに古い。しかし、純文学というフィールドで「新しい文学」というのがどういうものを指しているのか、ということはここから知ることができる。また、巨匠である大江健三郎がどういう姿勢で文学に挑んでいたのかということも垣間見ることができる。

岩波新書新赤版のNo.1。そのナンバーに恥じない大変な書籍である。

スフィンクスか、ロボットか

子どもを語り手とした少し不思議なショートショートの連作集。それぞれ語り手の異なる三つのセクションに分かれていて、各セクションにショートショートがたくさん収録されている。三人の語り手はそれぞれ異なるものの子どもであるという点が共通で、いずれも子どもの視点で描かれた連作になっている。その感覚の瑞々しさ、文体のやさしさ、イマジネーションのゆたかさ等が心地よく、あっという間に読み切ってしまう。

フィンランドの文学に触れる貴重な機会であり、愛らしい装丁も嬉しい。ただ、内容が児童書として子どもが読んでも楽しめそうなものなので、もう少し文字の大きな、子どもにも読めるような形で出してくれた方が良かったのではないかという気もする。小学校の高学年ぐらいに読んでもらいたい本だ。

象は鼻が長い

日本語の文法の初歩の初歩、てにをは。その中の「は」に特化して掘り下げたのがこの本。

「てにをは」と言えば、文法の基本中の基本で、文章論などが扱われるとき、まず「てにをは」がちゃんとしているというのは大前提として置かれることが多い。おそらくここをご覧の皆さんも、「てにをは」はしっかり扱える、という人が多いのではなかろうか。

では、「象は鼻が長い」の「象は」と「わたしは生きている」の「わたしは」はどう違うのか、説明できるでしょうか。

この本は「てにをは」の「は」に着目し、これを徹底的に分析していきます。「は」が持っている役割とはどういうものなのか。この「は」を理解することで、日本語への理解が一段深まるような気がする。この本はだいぶ古い本であるため、ここに記されている内容よりも新たな文法論というものも存在しているけれど、まずここに書かれていることを理解することは「てにをは」理解の第一歩としてとても有用なのではないかと思う。

まとめ

というような七冊をわたしは紹介した。この企画は面白かったので、また不定期で、本棚から気に入っている本を紹介するという試みはやってみたいと思う。

いただいたサポートはお茶代にしたり、他の人のサポートに回したりします。