【ウィキペディア】2023/7/21 鎌倉市教職員対象図書館実務研修

内容

時間と人数と環境

9:45-16:00 (途中休憩60分)

鎌倉市教職員 25名

鎌倉市中央図書館 多目的室

各自PCもしくはタブレット。インターネット環境あり

事前打ち合わせ

「情報リテラシー講義+ウィキペディアに関するワークショップ」を行う

出典になりそうな書籍は、あらかじめ鎌倉市中央図書館 のスタッフがブックトラックに用意。

参加者でこれまで編集経験がない方には、事前にウィキペディアのアカウント作成をお願い。

ワークショップ内容

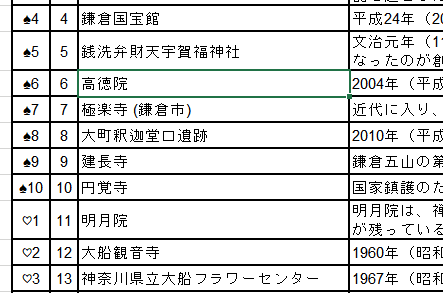

ウィキペディア日本語版の鎌倉市に関する複数の記事から、出典がついておらず、文章が書きっぱなしになっている状態の箇所を海獺がピックアップし、参加者が用意された文献を使用して出典を付ける編集までを行う。

告知URL(アーカイブ)

目的

小中高生に対応する教職員の方々及び学校司書の方々に対し、最近の事例を使用し、ネットや情報を扱う・取り入れる・発信する際の注意点を共有してもらう。

ウィキペディアのワークショップを現場でどのように展開できるか

ウィキペディアに対する理解を深め、実際に編集をしていただく

講義1:情報リテラシー

パパパコメントを使用。現場で使える楽しいツールとして紹介するとともに、実際に使ってもらうことにより、現場に使い方も広がるのではないかと思ったため。

うんな中学と恩納村文化情報センターでの講義で使用したもののほか、小中学生に日常的に対応している方々が参加者なので、3分ほどの「ドイツテレコム」による子供に関するデジタルデータをアップする危険性についての動画を流した。

また、昨年実際に起きた未成年者に関する報道を2つ例にとり、メディアによる報道が、果たして現代のネットなどの環境を考えた場合、適切かどうか考えてもらった。

どの報道について説明したかは、プライバシーの問題があるためここには記さない。

ウィキペディアに関する講義

対象が教職員なので、ウィキペディアの運営やほかのプロジェクト、規模、などの話も少し詳細にしたうえで、情報リテラシーの講義内容を含めて、ウィキペディアが百科事典としてどのように成り立っているか、3大編集方針を理解することで、現場にどう生かせるかにポイントを置いて講義を行った。

出典付けの編集練習などは恩納村自文化情報センターでのやり方とほぼ同じにしたが、今回は課題それぞれにトランプの数字を対応させた。

参加者ひとりひとりにトランプを引いてもらい、ゲーム性を持たせたイベントにもできることを実践した。

編集の留意点

やってほしいこと

出典を提示する

ウィキペディアの記述がおかしいと思う場合は出典を伴って修正する

やってはいけないこと

資料の丸写し

自分の主張を書く

出典に基づかないことを書く

気に留めてほしいこと

記事に完成はない

間違っても大丈夫

誰かのために編集

以上の三つを念頭においてほしいと説明。

これは海獺の偏見でもあるが教職員の方々は「間違ってはいけない」という意識が高い方が多いので、あえて明確に提示した。

用意された鎌倉市に関する記事のなかで出典がついていない記述の30か所について、参加者の編集により出典が付けられた。

この研修の裏テーマとして

「現場で応用するときをイメージしていただきたいと」

いうことを再三申し上げた。

課題が設定され、トランプを引いて調べる対象が選ばれ、用意された本から宝探しのように出典を見つけ、Wikiの記法で出典を付け、ウィキペディアに実際に反映させ、ウィキペディアの記述がより確からしいものになり、知の共有が広がり、誰かのためになる。

ここにいる皆さんが「さあやってみましょう」とばかりに本を使って調べ始める。

何をしていいかもうひとつつかめない人からは質問が飛び、周りの人がフォローし、できた人は途中の人にアドバイスし・・・退屈している人がいないどころか熱量を持って取り組んでいる。

という場面を覚えておいてほしい、と説明した。

現場でのメリット

情報を発信する側としての体験を通して

情報・ネットリテラシーの向上

調べ学習

文章力の向上

著作権に対する理解

書籍・資料の有効活用

目的を持った図書館使用

現場での流れと利点

課題設定

誰かのために調べる

資料の信頼性の精査と採用動機

成果物の提出

ネット上での確認

現場での対応Tips

小中学生で、まだ著作権に関する概念が理解できていない場合

生徒が直接編集するリスクがある

→ワークシートやローカルに記入しあとで大人が反映する

→編集後に成果として生徒に見せる

ガイドページURL

参加者による研修の感想アンケートより抜粋

ウィキメディア財団が寄付のみで運営しきれるのか?(の、ご心配)

ウィキペディアに対する見方、考え方が大きく変わった

「課題を与えて誰も遊んでいる子がいない」という集中をさせる手法が印象に残った

調べ学習では手順と目的がはっきりすると成果が出るという発言に納得した

こういう研修こそ明日にも1分後にも1秒後にもつながるんだなと思った

ウィキペディアを編集するという目的であれば本や情報を渡っていくリテラシーが学べるのではないかと思った

情報を公開するリスクなどがとてもわかりやすかった

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?