【教養を身につけよう④】西洋絵画史(その2)

それでは早速印象派以降の絵画史を見ていきましょう。前回の記事はこちらからどうぞ。

印象派〜屋外写生と風景画

レアリスム絵画の登場

19世紀に入り、近代的な国家が誕生すると「自由・平等・博愛」をスローガンとするフランス人権宣言が成立しました。第二帝政期に入りルイ・ナポレオンがナポレオン3世として即位すると、オスマン改造などにより「光の都パリ」と謳われたことに代表される大通りの建設や高さの揃った建築物が立ち並ぶ景観の綺麗な街並みが生まれた一方で、労働者階級の登場などから格差が生まれ、小説や絵画などにおいて、「現実」をありのままに描くというレアリスム(réalisme)が登場しました。

レアリスムで描かれる対象は、光に対して闇、理想や歴史に対して現実や現在、皇帝や貴族に対して市民や貧困、美に対して醜など現実世界をありのままに描く手法が流行したのです。その先駆けがギュスターヴ・クールベでした。

ギュスターヴ・クールベ『オルナンの埋葬』

印象派絵画の「新しさ」

第二帝政の時代に現実社会の闇を描いた画家、エドゥアール・マネについて紹介しておきましょう。彼は1863年のサロン(アカデミーや政府主催の展覧会)に落選し、ナポレオン3世主導の落選者展に『草上の昼食』 (当時は水浴の題)』を出品し、同時代の批評家から猛烈な批判を浴びることになります。今でいうところの炎上ですね。

炎上した原因を考察してみましょう。それは①女性の同時代性②絵画からのまなざしという2点にあると考えられます。そもそも屋外で裸体の女性と着衣の男性という様子は16世紀初頭にティツィアーノの描いた『田園の奏楽』にも見られる通りで不自然なところではありません。問題なのは描かれている女性が19世紀に一般的に存在しうるという点でした。絵画においては伝統的に裸体の女性を描く際は理想的あるいは古典的な天使やそれに類する女性を描いていたのですが、マネは同時代の、現実に存在する娼婦をモデルにしました。それは、当時からしてみれば「ふしだらで不道徳」ということになりますが、絵画史として後世からは「センセーショナル」で新しい印象派の起源として評価されています。

次に、「まなざし」という概念ですが、肖像画以外で描かれる人物が観客に対して視線を送るという絵画はほとんどなく、基本的には絵画の中の世界に「没頭」している様子が描かれているのが普通です。その常識を覆してきたのが印象派でありマネでした。マネの描く作品は、作品自体がこちらへ語りかけてきているような眼差しが送られることで、現実世界と絵画との壁を取り払うような役割をしています。そのため、この裸婦は同時代的な娼婦であるという見方をさせてしまったがゆえに不道徳でありふしだらであるとされ非難の対象となってしまいます。もっとも本人にはそんな意図はなかったようですが、それをあえて自分たちの呼称に使うのです。

エドゥアール・マネ『草上の昼食』

ティツィアーノ『田園の奏楽』

そもそも印象派はそういった炎上から有名になったとも言えます。印象派の由来となったクロード・モネの『印象、日の出』も1874年の第一回印象派展で掲載されたことで新聞社の皮肉から図らずも印象派の名前の由来となってしまいました。こうして、当時一大センセーションを巻き起こした印象派の画家たちが多く描いた風景画は19世紀にようやく日の目を浴びます。17世紀は風景画がブービーでしたから、大きな進歩といえるでしょう。

クロード・モネ『印象、日の出』

印象派のはじまり〜バルビゾン派の出現と屋外写生

印象派と風景画の登場の背景は1820年代に時を戻して詳しく説明していきましょう。人口流入や資本主義により都市化してしまったパリは、経済的にゆとりのあるブルジョワジーという階級を生み出します。都市が作られたことにより「郊外」という概念が生まれ、彼らが風景画を求めたことで、田園風景を描くことを生業とするバルビゾン派の画家たちが登場します。ちょうどその頃、1828年に絵の具チューブが発明されたことによりアトリエから外へ持ち出し絵を描くことが可能になりました。戸外制作が可能になったことと、田園風景を求めてバルビゾン派の画家たちが郊外へ出るようになることにより、風景画が多く制作されるようになります。バルビゾン派として知られる画家といえば、テオドール・ルソー、カミーユ・コロー、ジャン=フランソワ・ミレーなどです。

ジャン=フランソワ・ミレー『落穂拾い』

ピエール=オーギュスト・ルノワール

後述される闇のゴッホに対比して印象派を代表する作品を多く手がけた光のルノワールは1876年に彼の代表作である『ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会』を製作し、翌年第3回印象派展に出展します。やはり印象派の絵画らしく、戸外制作により可能となった光を描き出したり、輪郭線をあえてぼかしたりする絵画となっております。

ピエール=オーギュスト・ルノワール『ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会』

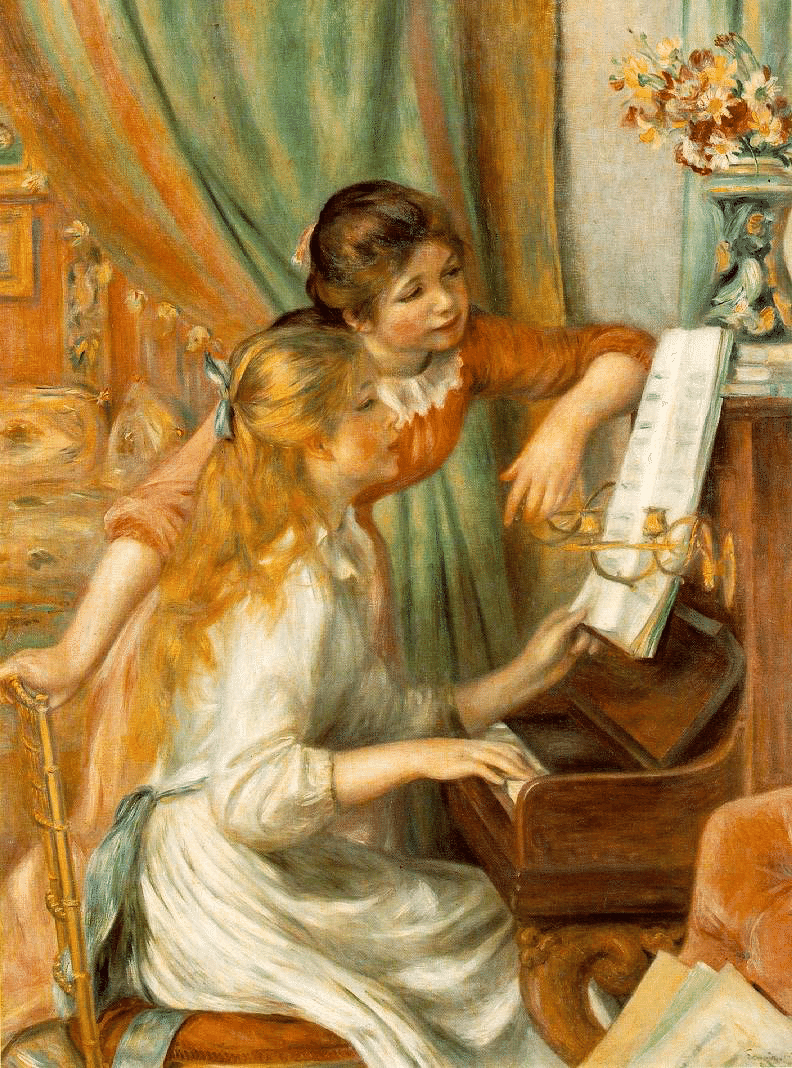

1890年代以降、その作風も少しずつ変化が現れていきます。後期のルノワールの作品からは描かれる人物に生命感が宿り、赤やピンクといった色をその肉体に使うようになりました。戸外制作では限界を感じたルノワールは室内を舞台にした作品を数多く仕上げ、それだけでなく周りの家具や背景にも暖色が多く使われるようになったのも見てとれます。また、女性を題材にした作品が多いのも後年のルノワールの特徴ともいえるでしょう。表情もあえて輪郭線をぼかすことにより幸福感を演出しているようにも感じます。そんな身近に存在する幸福を、暖かみのある色や表情でそれを表現したルノワールの作品は、見る者を幸福にしてくれるでしょう。

ピエール=オーギュスト・ルノワール『ピアノを弾く少女たち』

写真技術の登場

19世紀後半になると、写実主義は衰退を見せます。写真技術の登場により、絵画において「できるだけ本物とそっくりに、リアリティある形で精密に目の前の現象を写す」というやり方は写真に取って代わられてしまったために、新しい画法を作ることが求められるようになりました。それが色彩分割という方法でした。

印象派の絵画は、近くで見ると一見何を書いたものなのかよくわかりませんが、遠くから見るとその光景がよくわかるというのが特徴なんですよね。それは従来のように色を単純に混ぜて色彩を表現するのではなく、隣接する点に別々の色を置くことで、遠くから見たらそれが合わさって別の色に見えるという視覚的な特性を活かしているので、全体像を見るときは1メートルくらい離れてから見ることをオススメします。

たとえば白という色も、印象派の画家たちからしてみれば白1色じゃないんですよね。いろんな色が合わさって白という色を作り出しているのです。そういう意味ではどうやってその色を作り出すのか、ということが重要視されたのがこの時代での特徴になります。ですからどうやって表現するのか探りたい場合は近くから見ることをおすすめします。一粒で二度美味しい、そんな絵画が印象派。お得感があるから、日本人にもよく親しまれているような気がします。

後期印象派〜ジャポニスムからキュビスムへ

浮世絵とジャポニスム

印象派の色彩感や大胆な構図は日本の浮世絵に影響を受けているということはかなり有名な話ですね。大胆な構図というのは、左右非対称性と全体ではなく一部のみを描くという浮世絵独特の手法のことです。今までのヨーロッパ絵画における伝統を覆すような、斬新であたらしい描き方だったわけです。

ちなみにもともとは陶磁器を包んでいた紙に浮世絵が使われていたことがきっかけで認知され始め、19世紀後半のパリでの万国博覧会で日本美術(ジャポニスム)が広く知れ渡るようになりました。

パリでの万国博覧会は19世紀後半だけでも5回行われております。1855、67、78、89、00と比較的覚えやすそうな数字ですね。

ジャポニスムの影響で特に顕著なのが、モネの『ラ・ジャポネーズ』でしょう。当時アジアからの美術品がヨーロッパへ安く大量に仕入れられました。特に日本の着物や扇子などのアイテムはヨーロッパの人々からは新しくオシャレに映ったことでしょう。絵画のモチーフにもふんだんに使われており、金髪の美女が和服を着ているなんとも和洋折衷な絵画となっておりますね。

クロード・モネ『ラ・ジャポネーズ』

フィンセント・ファン・ゴッホ

とくにゴッホも浮世絵の影響を受けた画家として有名ですが、同時代の人々にはまったく受けず売れない画家として作品を描き続け、晩年は自分で自分の耳を切り落としてしまう事件もある中、最期は自殺をしてしまいます。画商の仕事をしていた弟のテオが兄の繊細な心情をサポートしていくわけです。そんな中、彼は浮世絵に出会い日本への憧れを強めていきます。それでも日本に行けないフィンセントは南仏のアルルを「フランスの中の日本」とし、そこで芸術活動をしていくことを決意します。同時代の画家ゴーギャンと共同生活をしていたのもアルルですよね。

彼の作品のテーマカラーは何か、と聞かれたらおそらく黄色でしょう。超有名な『ひまわり』を始め、光溢れる作品を多く手掛けます。ひまわりだけでも7つの作品を描いたほどです。一方、彼の人生は決して幸福な人生だったとはいえませんが。彼の画家としての生活や葛藤とは裏腹に、後世の人々に幸福をもたらす作品を生み出した功績は大きいでしょう。

フィンセント・ファン・ゴッホ『夜のカフェテラス』

フィンセント・ファン・ゴッホ『ひまわり』

ポール・セザンヌ

特にセザンヌの『サント・ヴィクトワール山』はまさにキュビスムの先駆けといえるでしょう。初期には宗教画チックなもの、そして人物画や静物画なども多く手がけていますが、晩年は風景画を書くようになっていきました。特に後期の作品は構成主義とも呼ばれていますが、まさに印象派とキュビスムの橋渡しのような画風が特徴といえます。作品があたかも四角形の集まりであるかのように構成されており、印象派の絵画よりも遠くから見てはじめてその対象がなにかわかるという点も、印象派の歴史を受け継ぎつつ、革新的な絵画を模索しているような画家の想いも伝わってくる作品です。そして彼もサント・ヴィクトワール山を題材に連作をしています。その数およそ30前後。彼の生まれ故郷であるエクス=アン=プロヴァンスにある山を日本の富士山と見立てていくつもの作品を仕上げるところは葛飾北斎のインスピレーションを受けたといえるでしょう。構図なども細かく分析すると、『富嶽三十六景』からの引用もあるようです。

筆者個人としては印象派とキュビスムの狭間にいるセザンヌの絵画が好きですね。

ポール・セザンヌ『ペパーミントボトル』

ポール・セザンヌ『サント・ヴィクトワール山』

キュビスム

キュビスム〜前期「分析的キュビスム」から後期「総合的キュビスム」へ

ここから20世紀に入っていきます。キュビスムの代表的な画家はパブロ・ピカソとジョルジュ・ブラックでしょう。その活動の前期(1908〜11年頃)を、「分析的キュビスム」と呼びます。また、後期(1912〜14年頃)を「総合的キュビスム」といいます。

キュビスムとは日本語で「立体主義」と訳されるのが一般的です。一見すると立体的には見えなさそうですが、ある対象を一つの視点から見たのではなくさまざまな視点から幾何学的に捉えたものを2次元のキャンバスに収めるというのが特徴となっており、立方体など様々な幾何学的な図形を集めてその対象を描くのが特徴です。まさにcube(立方体)+ism(主義)ですね。

特にルネサンス期以降見られた単一焦点(1つの視点から見ること)による遠近法からの脱却と、描かれる対象の簡略化と抽象化がポイントです。

対象の「第一義的」性質(抽象思考によって知覚できる特性-------数学的属性)と「第二義的」性質(感覚によって知覚できる特性------物質的属性)の間の相克という、[…]古くからの問題をキュビスム絵画は解決する。キュビストにとって二つの性質はともに対象物に備わった局面であり、かつまた両方ともリアリティの基盤ではない。[…]純粋なキュビスム絵画は眼や感情に訴えてわれわれの心を魅了することはしない。色合いは地味で線も控えめである。ロマンティックな線の持つ力強いリズムを放棄し、中間色のグレー、緑、褐色、青、それに白と黒しか使わない。

ワイリー・サイファー著/河村錠一郎監訳『ロココからキュビスムへ 18〜20世紀における文学・芸術の変貌』河出書房新社、1988。第四部第一章p.297より引用。

キュビスムは形態の革命であるといわれるように、重視されたのは印象派のような色彩ではなく、対象をどのように描くかということである。ある種コラージュのようにみえるキュビスム絵画は、単一的なものの見方を否定し、あるものが周りの空間や他のものとの輪郭を共有することで、その輪郭を壊したり(パサージュ技法)、浸透したりする面や色彩を作り出すものとなっています。

パブロ・ピカソ

ここではそれぞれの画家の代表的な絵画について見ていきましょう。ピカソはキュビスムを代表する画家と言われていますが、実はキュビスム作品以外も幅広く手がけています。時期としては、「青の時代」→「バラ色の時代」→「キュビスムの時代」→「シュルレアリスムの時代」などと移り変わっており、世界で最も多くの作品を残した20世紀を代表する画家です。ピカソは1901年頃から友人の死をきっかけに鬱病を発症し、世界の色彩を青一色で表現しようとします。それが「青の時代」です。

パブロ・ピカソ『老いたギター弾き』

鬱病が改善されてからは色彩が豊かになり「バラ色の時代」を経て、キュビスムへと変化していきます。キュビスムの作品は形態を細分化し幾何学的な断片の中にその形態の要素をちりばめて貼り付けるような絵画であることが特徴でもあります。まさに単一的な視点からは到底描ききれないような、前時代の否定とその斬新さ。共同制作していたがゆえにジョルジュ・ブラックにも似たような作風が見られます。

パブロ・ピカソ『バイオリンと葡萄』

ジョルジュ・ブラック

20世紀の詩人ギヨーム・アポリネールがキュビスム作品を擁護したために、彼と親交のあったブラックはピカソのアトリエを訪れ『アヴィニョンの女たち』(1907年)に衝撃を受けます。形態をそのまま模写していくのではなく幾何学的に捉え、図形の接合の集積であるかのようにも見える前衛的な絵画が斬新に見えたことでしょう。

パブロ・ピカソ『アヴィニョンの女たち』

1912年以降の「総合的キュビスム」では形態を分解・細分化し、それを貼り合わせるコラージュ技法が使われるようになります。そのように形態の新しい描き方を模索していきます。

ジョルジュ・ブラック『果物皿とクラブのエース』

ジョルジュ・ブラック『ラム酒とギター』

両者の画家は静物画の題材として葡萄などの果実やギターなどの楽器を多く使用していきます。そのため多くの作品にこうしたモチーフが使われているのも特徴といえるでしょう。

セザンヌの影響からか静物画を多く手がけたことも特徴です。17世紀のヒエラルキーにおいてドベであった静物画がキュビスムによって再発見され、新しいジャンルを構築していきます。ただのデッサンや現実の模倣としての静物画ではなく、形態を壊して複数の視点から捉えることでタブロー・オブジェ(絵画における対象を物質的に捉えようとする動き)を実現しようとしましたから、その理由は言うまでもないでしょう。

まとめ

ジャンルの変化

全体的な概略を説明していくと、まず描く絵画のジャンル(対象)が変わります。ルネサンス期は宗教画、ロココは女性的な柔らかい雰囲気の作品、新古典主義は男性的な英雄などの人物画、ロマン主義や印象派になってくると風景画、キュビスムにおける静物画などと、それぞれの時代に合わせて描く対象やジャンルが変化していきます。

基本的には前時代の反動により、アヴァンギャルド(前衛)が登場することで新しい絵画を求める動きが生まれ、次の時代へと変化していくわけです。今まで常識とされてきたことが次々と崩されていき、新しい描き方をが形が模索していく流れが掴めると面白みが生まれるのではないでしょうか。

政治や文化の流れを知ると深みを増す

ルネサンス期は古代ギリシア・ローマの復興ということですから、「理性」を追究し自然科学を解明しようとしたわけです。人々の考え方も従来のキリスト教的世界観から人間的世界観に変化することで、地動説や進化論などが登場し、正しさや常識といったものが根底から覆っていきます。これにより、絵画に描かれる題材も宗教画のような神話や聖書をモチーフとしたものから、目の前の主体を描く人物画にシフトしていきます。

また、印象派では「日光」を取り入れたことが大きな功績でした。この頃、「絵の具入りチューブ」が開発されたことで屋外写生が一般的になりました。それにより全体的に明るい雰囲気を感じる作品が多くなっていきます。「光」がテーマとして描かれ、生き生きとした白を表現したりさまざまな色を混ぜることで自然の色を表現する風景画が主流になりました。一方、写実主義(レアリスム)では「闇」すなわち物事の現実的な側面や「醜」を描きます。

色彩と形態(デッサン)どちらを重視するか、あるいは伝統的にはアカデミーという存在が絵画の善し悪しを決めていましたからそこに対抗するか迎合するかというところも画家のポジショニングも大事だったでしょう。19世紀からは比較的自由に作品を生み出し、他ジャンルの芸術家が批評や擁護をしていきます。ボードレールやアポリネールといったフランスの有名な作家も美術批評をしていますからね。

各時代に生活していた人々が何を善と考え、何を美と捉えていたかによって描かれる絵画の題材や表現の仕方が変わってくることがお分かりいただけたかと思います。

音楽や建築の分野でも同様ですが、明確にここからが○○派というように区別できるものでありません。セザンヌはキュビスムとして分類しているものもあれば、後期印象派として分類しているものもあります。

しかし、その分け方を少しでも体系的に理解し、美術史上の位置付けを学ぶことで、絵画に対する見方が少しでも変われば良いなと思っております。その絵画に描かれている対象だけを読み取るのではなく、画家たちがその絵画に込めた想いや政治・文化的背景も読み取ることができれば絵画をより深く捉えることも不可能ではないでしょう。

個人的にはキュビスムについてきちんと勉強するのはほぼ初めてでしたので新鮮でした。フランス留学時代の一講義の中でキュビスムをフランス語で勉強したことが初めてでしたが、ここまで日本語化し簡潔にまとめる作業は少し大変でした。よくまとまってる書籍があればぜひ教えてください…。いつか現代アートまできちんと勉強してみたいですね。体系的に捉えることは難しいかもしれませんが。

最後までご覧いただきありがとうございました。また次の教養シリーズでお会いしましょう。

参考資料

・画像:出典はWikipediaより。

・中野京子『印象派で「近代」を読む 光のモネからゴッホの闇へ』NHK出版新書

・木村泰司『世界のビジネスエリートたちが身につける教養「西洋美術史」』ダイヤモンド社、2017年

・『ロココ様式(ルイ15世様式) フランスの貴婦人たちに愛された元祖"かわいい"』woburn abbeyの記事、2019年

https://wabbey.net/blogs/blog/rococostyle

・ワイリー・サイファー著/河村錠一郎監訳『ロココからキュビスムへ 18〜20世紀における文学・芸術の変貌』河出書房新社、1988年

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?