- 運営しているクリエイター

記事一覧

教えられること、教えられないこと

人間関係に「テクニック」を持ち込んでくる人に、昔から苦手意識がある。仕事の場でもプライベートでも、テクニックによってこちらの感情をコントロールしようとしているのを感じるとスーッと冷めていく自分がいる。自分が記号として消費されようとしていることに、危険を感じるからなのかもしれない。

創作は社会との緩衝材

どんな人も年をとれば丸くなる。私も御多分に洩れず、ずいぶんまるくなったものだ、と自覚することがある。もともと完璧主義でこだわりが強い性格なので、学生時代から集団行動が苦手で組織からはみ出しがちだったけれど、30を過ぎたあたりから人と何かをすることにあまり苦手意識を抱かなくなってきた。

加齢によって丸くなる理由は複数あるのだろうけど(経験を重ねてうまく対処する術を習得するとか単純にパワーがなくなっ

店舗における絶対優位と比較優位

これまで小さな商圏にとどまっていた地元密着型のお店が、ECによって全国に商圏を広げることができる──。

ECの台頭に際してよく語られるイメージだが、実際は全国区まで商圏を広げられるお店はほんのひと握りである。「全国に届けられること」と「全国から注文がくること」の間には大きな隔たりがある。このギャップが生じる背景には、比較優位から絶対優位への価値判断基準の変化がある。

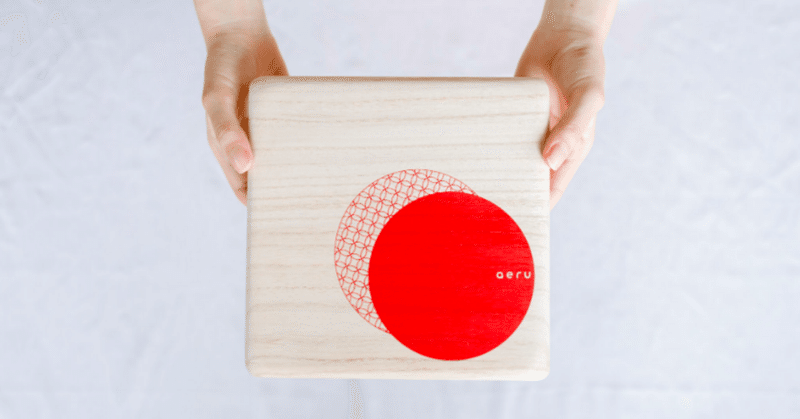

「ギフト」の難易度が上がる時代に求められるイノベーション

昔から人に何かをあげる行為が好きだ。年齢を重ねるにつれてその傾向は強まり、同年代で集まると決まって物々交換になる。おばさんは「人にモノをあげる」行為が好きなのである。

一時期はギフトコンシェルジュの資格をとろうかと本気で思ったくらいギフト選びが好きで、日頃から情報収集してはオケージョンごとに整理してリスト管理しているし、人のギフト選びの相談にもよくのっている。プレゼントする相手について考え、ぴっ

今月読んだ本一覧(2022.5)

最近は月5冊ずつくらいだったのですが、今月の読書を改めて振り返ってみると10冊弱読んでいてびっくり。久しぶりに現代小説を読んだら一晩で読了できるペースで読みやすいことに気づき(普段読んでる純文学系は3日〜一週間くらいかかる)、自然と読了数が増えた5月でした。

もっとみる仏教的ブランドのあり方

ブランドは宗教に例えられることがよくある。単なる好き嫌いを超越した信頼は信仰に似たところがあるし、「推し」への熱狂は宗教にも通じるものがある。

宗教と聞くと多くの日本人は直感的に怪しさを感じてしまうものだが、何かしらの価値観や思想を伝えて同志を増やし、コミュニティを形成・育成していく営みとそのフォーマットは人間社会の根幹を為すといっても過言ではない。伝える手段(=メディア)はテクノロジーの発展によ