フリーダ・カーロはどうして最期に“スイカの絵”を描いたか(#47)

みなさんが「海外」と聞いたとき、初めにどの場所を思い浮かべますか?

アメリカ西海岸、パリのエッフェル塔や凱旋門、あるいは雲一つない地中海気候のバカンス風景といった洒脱な景観か、それともモンゴルの大草原、アフリカのサバンナやブラジルのアマゾンといった大自然でしょうか。

多くがアメリカやヨーロッパなどの白人文化圏を想像する傾向が強く、また言わずとも文脈から暗示的にその地域を示唆しているケースが多い気がします。

これは今に限らず、鎖国以降、残った影響のひとつかもしれません。

そしてアフリカや中東や南米なども含める場合、「海外」という言葉よりも「世界」という言葉を好んで使っているような気がします。

美術において強い比較対象は「洋」です。

ヨーロッパを中心に広がりをみせた「西洋」、三大文明発祥の地のひとつである中国とそんな中国の影響を受けた日本を中心とした「東洋」の図式、この図式は分かりやすくもあります。

ただ、「洋」の比較だとどこか「割愛された」部分があってむしろ大事な部分を見落としてしまうのではないか、そんな考えが頭を過るのです。

見落としをなくすには意識的に出発点を「洋」からずらす必要がありそうだ、というのが直近の個人的課題になっています。

じゃあ、どのようにずらそうかとなりますが、それは難しくありません。

なぜなら、単に好きな食べ物に従っただけだからです。

タコスとアボカドが好き、メキシコを選ぶにはたったそれだけの理由で十分でした。

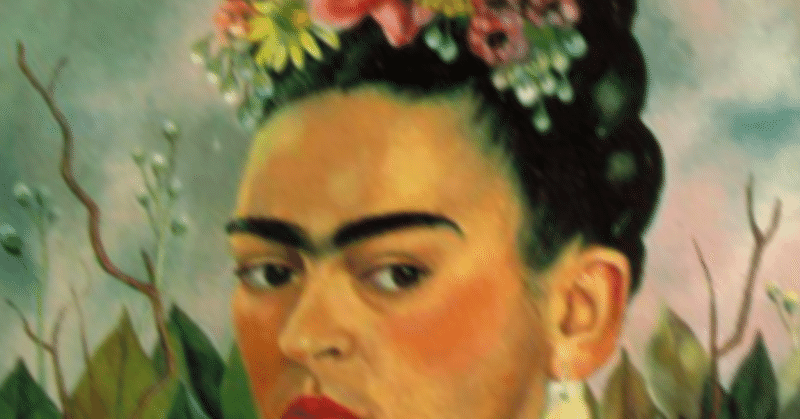

フリーダ・カーロとは

ところで、みなさんはフリーダ・カーロという人物を御存知でしょうか。

彼女はメキシコ現代芸術を代表する画家で、様々な身体的困難と共に数々の作品を世に残した巨匠のひとりです。

1907年生まれの彼女は6歳の時ポリオに感染し、以来生涯右腿から踝までの成長が止まりやせ細ります。

この際、9か月の入院生活を過ごし、彼女の父はリハビリを兼ねて彼女をハイキングに連れ立ったそうです。そこで自分の趣味である水彩画の手解きを彼女にしたそうです。

大学生になったフリーダは生死の境を彷徨う交通事故に遭います。

この時、3か月の入院生活を余儀なくされました。

その入院生活中で苦痛を紛らわすように絵を描き始めたのです。

この事故は後遺症として彼女の一生涯を苦しめ続けます。

彼女は人生で3度の妊娠しましたが、いずれも流産しました。

その原因は事故の後遺症でした。

生涯で受けた外科手術の数は30回以上ともいわれ、47歳という若さでこの世を去ります。

彼女の生涯は書籍や映画となっていますので、もし御興味を持たれた際は一度目を通すことをお勧めしたいです。

彼女が生きた時代、ヨーロッパでは第一次世界大戦が勃発し、社会主義革命の機運が高まっていました。

メキシコでも同様に1910年メキシコ革命が勃発し、国内は内戦状態になります。

その過程で「インディヘニズモ」と呼ばれる元々ペルーの先住民「インディオ」の文化・社会的擁護や復権を求める運動と結び付き、メキシコ版「インディヘニズモ」として展開されていったのでした。

その代表が壁画運動で、彼女の夫であるディエゴ・リベラはその運動の代表格です。

そんな文化的潮流を「メキシコ・ルネサンス」と称することもあります。

作品比較①:サルバドール・ダリ

話をフリーダに戻します。

彼女は自画像(セルフ・ポートレイト)の先駆的存在ですが、実際多くの自画像が残っており、曰く「ひとりで過ごす時間が多く、自分のことを一番知っている、だから自分を描く」との至極単純な理由から彼女自身は被写体として選ばれたのでした。

“Self-portrait with Cropped Hair (1940)”

その絵画はシュルレアリスト(超現実)運動の指導者アンドレ・ブルトンからシュルレアリスト認定を受けたようにシュルレアリズム的でもありました。

下記をご覧ください。

“La persistencia de la memoria (1931)” by Dali

“El gran masturbador (1929)” by Dali

“What the Water Gave Me(1938)”

上と中はサルバドール・ダリの『記憶への固執』と『大自慰者』、下がフリーダの『水が私にもたらしたもの』です。

こう比較すると共に戦時の時代性なのでしょう、どことなく暗い空気感のような共通した世相が反映されている気もします。

ただダリの絵にある“時間が/を「溶かす」「溶ける」”といった高度な抽象的思考より、フリーダの絵にはどこか素朴な輪郭線が混在しているようにもみえます。

フリーダはブルドンからのシュルレアリスト認定を敢えて拒否しています。

そしてあくまでリアリスト(現実主義者)だという姿勢を貫きました。

絵画にはメキシコの民族的伝統とともに現実を描いたという点で「マジックリアリズムの画家」と呼ばれることもあります。

“Itzcuintli Dog with Me(1938)”

“Memory (The Heart), (1937)”

作品比較②:石田徹也

この仄暗さは特に晩年は顕著になります。

そう考えると世相だけが理由ではないかもしれません。

なぜなら前述の通り、フリーダは事故の後遺症や度重なる手術による身体由来の精神的苦痛に一生涯悩まされたからです。

そんな中、意図して時代をずらしたわけではなく、直感的に夭逝の画家、石田徹也作品とも相通じるものをみつけました。

石田徹也作品もセルフポートレイト(ただし本人は否定)の色合いが濃く、フリーダとの共通点があります。

また作風はダリが発明した「偏執狂的批判的方法」にヒントを得たともいわれております。

偏執狂的批判的方法とは私がフリーダの絵から石田徹也の絵にみたように、あるひとつのものを「みる」というひとつの同じ行為から別のものをみる方法です。

日常で言えば、ある人に別の人(たとえば昔の恋人の面影など)を投影する、そういった具合でしょうか。

考え方としては特別難しいものでもありません。

“トイレに逃げ込む人(1996)”by 石田徹也

“回収(1998)” by 石田徹也

“Without Hope(1945)”

“The Broken Column (1944)”

シュルレアリズム的な「溶ける」という感じより、人間の隙間に沈み込んだ闇、闇が人間に染み込んだ世界が石田作品との共通点でしょうか。

そんな肉体は“不自由さ”で飽和しているようです。

石田の場合はそれが社会的要因(外的)由来で、フリーダにおいては自身の身体的要因(内的)由来で精神に影を落としたのではないでしょうか。

逆をいえば「異様」とも呼べるようなそんな不気味な「何か」が、作品の中に根差し息づいているとも言い換えられるかもしれません。

静物画、最期になぜ“スイカ”を描いたか

そんな中で、最後にフリーダの現実志向として、自画像でない絵を御紹介させて頂きます。

それは静物画です。

“Pitahayas(1938)”

“Viva la Vida, Watermelons(1954)”

ピタヤは日本でいうところの「ドラゴンフルーツ」で原産国はメキシコ及び中南米です。

またメキシコはスイカの産地としても有名で、世界最大の輸出国でもあります(ちなみに2020年時点で日本向けでは第4位、1位はオーストラリア)。

やはり西洋だと対象の果物が林檎や洋梨などが多いのと異なり、新鮮です。

特にスイカはより馴染み深い果物のため、親近感さえ覚えてしまいます。

下の『スイカ』は彼女が逝去する8日前に完成させた作品です。

上の『ピタヤ』と比較しても『スイカ』は不思議と色味が明るく生き生きしているようにみえます。

題名にある“Viva la Vida”は「生命万歳」という意味で、何か苦痛やそこからの解放というものより、それらを含めた生命・人生の味はあたかも美味だったかのような響きさえあります。

また作品内ではスイカの果肉にその文字が刻まれており、その味同様、果肉の赤とともに切らなければ分からなかった(苦痛があったから生命の素晴らしさが分かった)、そのようにフリーダは伝えたかったのかもしれません。

つまり、人生とはスイカのような緑と赤の反対色の関係を内包したものであり、割れば「美味しい」ものだ、私はフリーダからそんなメッセージを読み取ったのでした。

なんだか、スイカを食べたくなりましたね。

ここから先は

¥ 100

頂いたものは知識として還元したいので、アマゾンで書籍購入に費やすつもりです。😄