色いろいろ~カラーチャートを作りながら~

ファーバーカステルのポリクロモス120色のカラーチャートをつくってみました。

色の名称を記入しながら、頭文字が大文字から始まる色が幾つもあることに気づきました。

数えてみると10色ありました。

141 Delft Blue

246 Prussian blue

159 Hooker’s green

170 May green

191 Pompeian red

192 India red

190 Venetian red

185 Naples yellow

176 Van-Dyck-brown

181 Payne’s grey

気になったので、各色の名称について調べてみました。

141 Delft Blue

![]()

ヨーロッパにおける陶器の有名な産地・デルフトにちなむ。

オランダの古都デルフトは、工科大学を擁する学生街だそうですが、デルフト陶器で知られます。

中国や伊万里焼から影響を受けて産み出されたそうで、そう聞くと親近感が湧いてきますね。

この鮮やかな青にちなんだのが、Delft blueだというのです。

246 Prussian blue

![]()

ドイツの旧国名であるプロシアの名を冠した「プロシアの青」の意味。「プルシャンブルー」ともいわれ、日本では「紺青」と呼ばれるそう。

ベルリン青とも呼ばれるそうです。

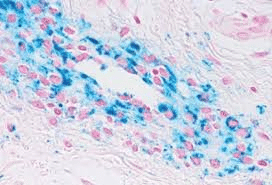

ベルリン青というと、組織学の組織切片の染色法の1つとしても知られます。

159 Hooker’s green

![]()

植物画家のウィリアム・フッカー(William Hooker)の名にちなむそうです。

植物画を描くために開発された色だそう。

前述のプルシアンブルーにガンボージという色を混ぜると出来る。

フッカーの作品をみると色に親近感が増します。

170 May green

![]()

情報がとても少なかったのですが、5月の若葉のような色を示すようです。

191 Pompeian red

![]()

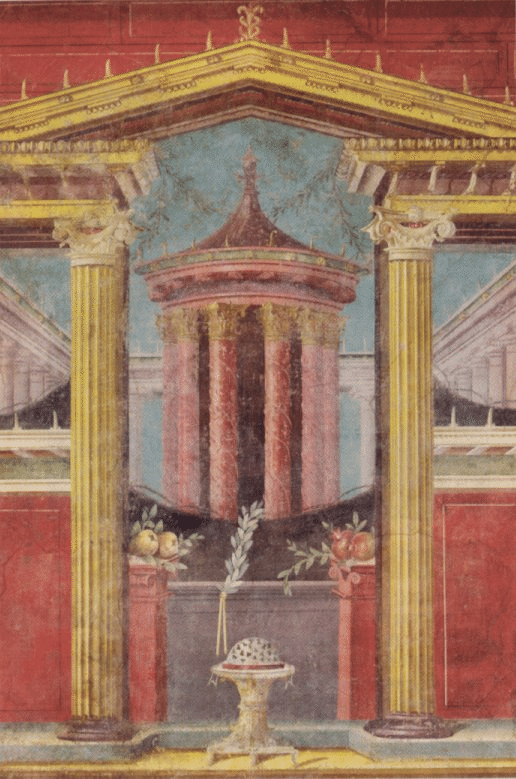

火山の噴火で埋まった都市として有名なイタリアのポンペイ。

そのポンペイの壁画を復元した時に使われた赤だそうです。

メトロポリタン美術館のフレスコ画がもととなっているそうなのですが、確かに下の画像の赤色は似たような色にみえます。

192 India red

![]()

インディアンレッドはインドで広く使用されている天然の酸化鉄からなる顔料なのだそうです。

天然に存在する酸化鉄で構成されています。インドで発見された赤いラテライトの土壌に由来しているというのですが、

ラテライトとは?

と思い調べると、サバンナや熱帯雨林の土壌のことで紅土ともいうそうです、下記画像をみると納得も出来ました。

190 Venetian red

![]()

ヴェネチアン・レッドは、ヘマタイト型のほぼ純粋な酸化第二鉄(Fe 2 O 3)に由来する。

と、こちらもIndia redと同じく酸化した鉄にちなんでいるようですね。

緋色の濃い色合いの、軽く温かい(やや不飽和の)色素で、現代では合成赤色酸化鉄で作られることが多いようなのですが、

画像で酸化第二鉄をみると、こちらも納得できます。

185 Naples yellow

![]()

ネープルスとは英語で、イタリアの都市ナポリのことなんですって。

ナポリ近郊のベスビオス山で産出したアンチモンという金属を原料とする顔料が、色名の由来だそうです。

もっと具体的には、アンチモン酸鉛となるようです。

176 Van-Dyck-brown

![]()

17世紀の画家のアンソニーヴァンダイク(Anthony van Dyck)が好んでいたことから、ちなんで名付けられたダークブラウンの色なんですね。

自画像だそうですが、このブラウン使っているのでしょうか。そのように見えるような…。

181 Payne’s grey

![]()

18世紀後半に活躍した水彩画家ウィリアム・ペイン(William Payne)が作り出したといわれ、色の名は彼の名前に由来するそうです。

ペインの灰色は、絵に使用される濃い青灰色。

おわりに

調べてみると色々なことがわかりました。

多くは土地の名前でしたが、人名に由来するものもみられました。

何より収穫は、色自体に親しみが増しましたね。

絵を描くとき、カラーチャートを参考にしながら迷ったら、この10色を好んで使うかもしれません。

最後まで読んで下さり有難うございます!

最後までお読みいただきありがとうございます。 いただいたサポートは麦チョコ研究助成金として大切に使用させて戴きたいと思います。