認知機能と発達と世界認識の拡大

この記事は世界平和について、筆者の私的な考察をまとめた一連の記事の第三回目の補足になります。各回完結した内容となっていますが、続けて読むと、よりわかりやすい内容となっています。第三回の記事はこちら。

さて、上記の更新で、性善説と性悪説、それからマズローの五段階欲求仮説を絡め、人間の認知能力がいかに拡大していくかという自説を公開しました。

ところが、少しそのあたりの説明不足だったように思い、補足の記事をアップします。

自己(生存欲求)の段階

まず生まれたばかりの赤ん坊の認知力について考えてみましょう。

この時期の赤ん坊にあるのは原始的な生存欲求だけで、その本質は動物と変わりません。

自我の区別も定かでない母子一体の状態の中、認知機能も未分化であり、赤ん坊にとって世界とは、自己と生存欲求が力強い一本線で結ばれた非常に単純なものとして認識されています。

すなわち飲みたいときに飲み、眠りたいときに寝る。人前であろうが所かまわず排泄し、欲求が充足されなければ泣いて訴えます。たとえ、母親が風邪で寝込んでいようが、おっぱいにお腹の空いた赤ん坊の行列ができていようが、我慢したり、後列の赤ん坊のためにおっぱいを半分残しておくような利他的行為はしません。

快か不快か。それだけが、この世界の全てです。

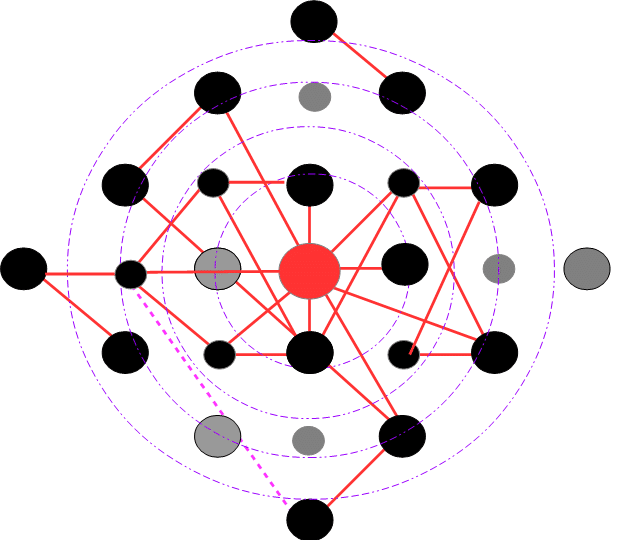

・自己(生存欲求)の段階における世界認識

新生児にとって「世界」とは自己(中央赤丸)と生存欲求(黒丸)を結ぶ単純な文脈によって理解される。その認知は自己の内部にとどまり、イエや社会の存在は認識することすらできない。

イエ(安全欲求)の段階

やがて生存欲求が充足され、認知機能が発達しはじめると、自分と母親、あるいは自己と他、という二元論的な区別がつくようになります。

この発達段階にあわせて、赤ん坊によっては6ヶ月くらいから人見知りがはじまります。

これは安全欲求によるもので、たとえば赤ん坊が久しぶりに会った田舎の祖父母に抱っこされて火がついたように泣き出すのも、かつて人類が危険に満ちた野性生活を送っていた時代の名残だと考えます。

つまり、赤ん坊にとって、見知らぬ生き物に抱きかかえられるという異変は、凶暴な肉食動物に連れ去される危険を意味しており、泣き声は母親への緊急信号として機能することから、生き残り確率を高めることになります。

そこで祖父母は、赤ん坊に笑顔をみせたり、甲高い声で優しく話しかけるなど、自分たちが肉食動物とは異なる存在だという信号を赤ん坊に送るのですが、これによって自らの身が安全であると確信した赤ん坊は安心して眠りはじめます。そうでない赤ん坊は、母親の助けの手が伸ばされるまで泣き続けます。

この段階における赤ん坊の認知能力は、依然として自己と生存欲求を基準とした単純系によるものですが、その周囲に母親や父親といった他者の存在を感じ取り、おぼろげながら自己との関係性を認識し始めます。

・イエ(安全欲求)の段階における世界認識

世界認識の文脈は依然として自己と生存欲求を結び付けた単純なものにとどまるものの、父親や母親といった他者との関係性をおぼろげながら認識し、世界が広がりはじめる。

小さい共同体(社会的欲求)の段階

赤ん坊が成長し、幼児期になると、保育園や幼稚園といった社会コミュニティへと参入することになります。幼児の安全欲求が充分に満たされていれば、この段階あたりから、子供の認知機能は社会的欲求段階へと本格的に移行することになると思われます。

初めて幼稚園に足を踏み入れた幼児は、不安そうに母親の顔をうかがいます。安全欲求に対して充足感情を与えられてきた子供は、もはや異変に直面しても、母親の様子から、それが危険なものかどうか察知できることを、経験的に学習しているためです。

この時期の幼児は、コミュニティへの帰属の欲求を充足させることを関心事のひとつにしはじめます。そのため、友達の関心を買うため、自分のお菓子を半分差し出すなど、生存欲求に反する行動をとることも珍しくありません。

またコミュニティを形成するうえで重要なことは、フリーライダーと敵対部族の排除です。

フリーライダーとは、コミュニティに対し自分は何の貢献もしないのに、コミュニティの成果物は享受する人間のことを指します。フリーライダーは放置することで増加し、公共財の担い手がいなくなることで、コミュニティを崩壊に導きます。敵対勢力については、いうまでもありません。原始時代の人類にとって、他部族の共同体の存在は、重大な脅威でした。そのため、これらの脅威への対策は共同体にとって死活問題となります。

幼児は社会的欲求が芽生え始める時期に、フリーライダーへの感応性も少しずつ習得します。「〇〇ちゃんは、『早くブランコ代わってよ』っていうのに、自分は代わってくれないからズルい」というのが、それです。

フリーライダーへの対策は、ただ乗りした人間への罰則規定を両輪として機能します。かくしてズルいことをした「〇〇ちゃん」は幼稚園の皆から「嫌い」と言われるなど、コミュニティからのしっぺ返しを食らうことになります。これは逆の見地からすると、フリーライダーへの排除行為に協力することは、コミュニティへの帰属意識を高めることを意味します。

さらに、幼児が「身内」と「外」を意識し始めるのも、この時期からと思われます。「身内」と「外」の意識は、家族のような血縁的なものから、さくら組やもも組といた社会的に構成された意識上のレベルのものまでありますが、基本的には自己と近縁にあるものほど、高い帰属意識を持つことが生存戦略のうえでは合理的となります。社会的動物である人間は、自身の生存確率を高めるのはもちろん、自己の遺伝子にできるだけ近しい種を残すことが望ましいと考えるためです。

この段階における幼児の認知力は、「他者の気持ちを思いやる」など、いわゆる社会的文脈のなかで、他者との関係性の網目を通して自己の存在を捉える、やや複雑な世界認識ができるようになりはじめます。

・小さい共同体(社会的欲求)段階の世界認識

それまで父親や母親といった「家族」にとどまっていた他者への関心が、保育園や幼稚園の友達といった初期の社会段階へと移行していく。そのため、自己はもはや孤立して存在しておらず、他者との関係性から自己の欲求をとらえる複雑な世界認識ができてくる。

大きい共同体(自己承認欲求)の段階

小学校に入学する頃から、自我が確立し、共同体のなかで自己が尊重されたいという自己承認欲求が生まれます。この傾向は、中学年から高学年になるにつれ、ますます強くなります。

古代の権力者が黄金や宝石のような威信財によって社会的ステータスを誇示したように、現代においても「足が速い」「勉強ができる」といったステータスが幼年期の「異性モテ」の要素であることは、よく指摘されていますが、自己の有用性を示すことで他者の尊敬を勝ち取ることは、効果的な生存戦略となります。

この時期の子どもは、しばしば知的方面への関心を示し、自己を中心とした関係性だけでなく、文学などのエンターテインメント作品などを通して、より幅広い他者の存在へと、認知距離を拡大することが可能となってきます。

その結果、世界認識のための文脈は、しばしば単純系を脱し、有機的な連関性を持った網羅的なものへと発達していきます。

・大きい共同体(自己承認欲求)段階の世界認識

抽象的認知能力が高まり、他者の気持ちを汲み取ったり、想像力を駆使して、小説や物語世界の追体験をすることも可能になる。そのため、世界認識は飛躍的に拡大し、自己との関係性だけでなく、アフリカにおける貧困のような自己と関係の薄い社会問題にも関心を抱くことができるようになる。

世界(自己実現)の段階

青年期に入ると、中心的課題は自己実現へと移行する。いわゆる自分探しの時期といえます。

特に思春期においては、内面における世界認識のスクラップ&ビルドが行われ、自己を取り巻く環境の複雑さを取り込みながら、世界との一体化を試みる期間となります。

認知的には、科学的な知を援用することで、自己と切り離された文脈も知的に理解することが可能になり、多義的な文脈によって世界を認識するようになります。もっとも、あくまで理論的な区分であるため、ここまで理想的な段階を踏むことは稀だと思われます。

・世界(自己実現)段階の世界認識

「世界」を複雑なものとして捉え、絶えず新しい情報を取り入れては、自己の世界認識を更新していく。他者との適切な関係性を持ち、自己を成長させることで、世界をより良いものにする働きかけを積極的に行う。

まとめ

ほとんど一筆書きに定式化し過ぎた分類を行ったため、全般的にやや粗雑になったきらいがあるものの、大雑把にはこののような段階を経るのではないかと考えます。

ここで筆者が、最も主張したいのは、人間存在は、最初から完成された人間として存在するのではなく、認知的な発達にあわせて、徐々に洗練されていくことで成熟した人間となっていく、ということである。言い換えるなら、人間は、迷い、傷つき、苦しみ、過ちを犯しながら、少しずつ、よりよき人格を陶冶していくものです。

西洋的知の誤謬のひとつは、正か邪かの二元論が原理にあるため、この段階性を無視して、あらゆる事物を人工的な枠組みで判定することにあります。

ここで現代文明を考えるうえで重要な視点が、「固着」と「退行」というふたつの概念になるのですが、これについては、また別の機会に考察したいと思います。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

次回は来週金曜日に、東洋的知から考えるジェンダー論について更新する予定です。

私的にこういった探求をするというのは非常に孤独な作業であるため、この記事を読んで少しでも面白いと感じて頂けた方は、応援する意味でもフォローして頂ければ、すごく嬉しいです。

できれば多くの方に読んで頂きたいと考えているので、引用・リンク大歓迎です。

至らない点も多いかと思いますが、これからもお付き合いいただければ幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?