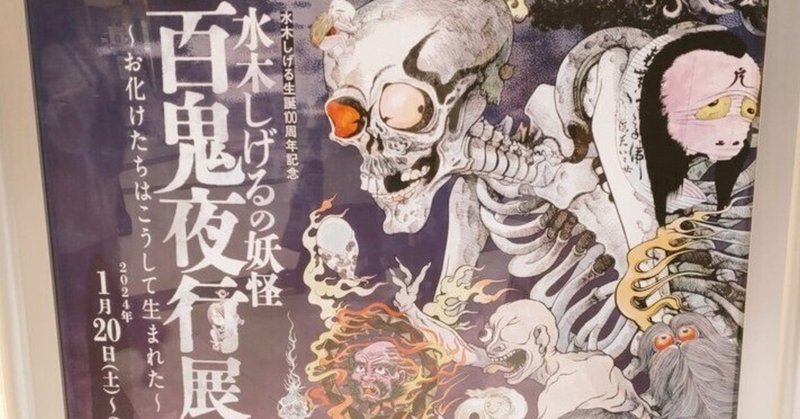

『水木しげるの妖怪 百鬼夜行展』に行ってきた

私と神保町とさぼうると

今日はメロンソーダを飲みながらこの記事を書く。

大学時代、受験から解放された嬉しさから色んな音楽や小説やゲームに明け暮れた日々の中で、私が好きだったものの一つがカフェ巡りだった。

——多分社会人になったらカフェ巡りなんて悠長なことしてられないから行くなら今しかない。

そんなことをある日思い立ち、それからしばらくの間、1人カフェ巡りを趣味とした。1日に5店舗周ることもざらだったと思う。とにかく読みかけの本と学校の図書館で借りたシェイクスピアを意味もなく鞄に入れて一人コーヒーを飲んでいた。

神田は特に喫茶店の聖地で、中でも古本屋が多く集まる神保町は言わずもがな有名な場所だ。神保町には集英社や小学館と言った名だたる出版社が本社を構えている。しかし作家先生達のあとがきやコメントでやたらと憎しみ愛の込められたコメントが多いので憧れと大声で叫んでいいのかわからない大企業様達。……嘘です、超絶憧れています。いつか出版したいです。頑張ります愛してる。

そんな憧れの町、神保町。改札を出て、地上にあがる。少し路地を曲がると喫茶さぼうる、さぼうる2がある。どこか胸を弾ませて、学生時代の私はその薄暗い喫茶の中へと足を運んだ。

さぼうるに初めて入店した時、作家志望だった私(現在もまだまだ勉強中)は出版関係者のようなベレー帽を被ったナイスミドルのオジサマ方や、もしかして打ち合わせ中なのかな? と手元に原稿のようなものを置いて喋る先客を横目にナポリタンなんて頼んでみる。緊張しすぎて味すら覚えていない。ただ頭にあったのは、ここでいかに自然に、まるで常連であるかのような顔をして喫することができるか。本当に若い時って下らないこと考えるなって今でも笑ってしまう。誰も見ていないだろうに、そんなことばかり考えて、手持ちの本を開いて読んでみたりした。もちろん読んだ内容は一つも頭に入ってこなかった。憧れの場所に居るってこういうことなんだなあ。

学生時代のそんな若々しい私は老舗喫茶で夢心地の時間を過ごした。そして知らなかったし、全く気が付かなかったのだ。さぼうるの壁に水木しげる先生の絵が飾ってあったなんていうことを。

『水木しげるの妖怪 百鬼夜行展』来る

#ジュニアガイド

— そごう美術館 (@sogomuseum) January 20, 2024

水木しげるの妖怪画がどのように生まれたかをわかりやすくご紹介しています。

ご入館される中学生以下の方に無料配布します。

■水木しげるの妖怪 百鬼夜行展

■1月20日(土)〜3月10日(日)

■#そごう美術館#水木しげる #妖怪 #横浜

©水木プロダクション pic.twitter.com/gRch3k003V

ゲゲゲの謎の映画を観てからというもの何かに憑かれたかのように水木しげる先生について調べ、エッセー本や鬼太郎グッズを買い漁る日々。

最近、水木先生の創作スタイルや価値観がものすごく気になって仕方が無い。どうしてだろう。多分きっかけは、ゲゲゲの謎の品川舞台挨拶だ。

古賀監督始めtocoさん、吉野弘幸さん御三方の水木しげる先生に対する尊敬の念に当てられたのだろう。客席にいるこちら側にも、いかに水木先生が素晴らしいのかという思いが強く届いた。調布で開かれた舞台挨拶でもそうだ。声優の関さん、木内さん、沢城さん、古川さんのコメントでもやはり水木先生がどれだけ凄いのかという熱意を感じた。

当たり前ではあるが、ゲゲゲの物語の全ての根底に水木しげる先生がある。その水木先生の“凄さ”をここまできたらとことん知りたいじゃないか。

こうして100年ものゲゲゲ史に潜り込んでいる道中、今回開催されたのが『水木しげるの妖怪 百鬼夜行展』だった。

嗚呼、なんだ聖地か

美術館でメモを取ろうと思ったことが今まで無かった。そんな私がノートとボールペンを出して夢中になってメモをとる。気恥ずかしいとか変な人に思われないカナとか、そんな気持ちも隅に追いやってしまえる程の熱意を今まで感じたことがほぼ無かったから、自分でも驚いた。

警備員の人がまるで手品のように懐から差し出してくれたのは、ゴルフ好きなお父さんや競馬好きなお兄さんがいれば誰でも1度は見たことがあるに違いない、貸し出し鉛筆だった。ありがたいことに鉛筆をお借りし、私はメモを取りながら、時に水木先生の緻密な背景に交じる妖怪たちにゾッとしながら、そして時にふふっと笑いながら、夢中になって展示物を見て歩いた。

※美術館が久々すぎて忘れていましたが、そうでした、場所によってはボールペンの使用が禁止されているところもあります。そごう美術館では使用が禁止なので、もしこれから行かれる方は鉛筆をご用意頂いた方が良いかもしれません。詳細は公式情報をご確認下さい。警備員の方、お貸し頂き本当にありがとうございます。その優しさのお陰で私はこうして思いを書き留め綴ることができています。

水木しげる先生とクリームソーダ

道中、荒俣宏さんがスクリーンの中でインタビューを受けていた。

(荒俣宏さんだと思うのですがお名前が書かれていなかったので間違っていたらごめんなさい)

話の内容は、水木先生と神保町で過ごした日々のこと。クリームソーダを7杯も喫してナポリタンを食べ、夢中になって喋ってしまい、本屋に寄らずに帰ってしまったこともある。それくらい熱心に、夢中になって妖怪のお話をされていた水木先生との思い出だ。

神保町という町は普通じゃ手に入らないお宝のような本が眠っている。見る者にとってはただの本、されどきっとあの本達は本当に自分を探している人間が来るのを静かに待って眠っているのかもしれない。守り人は本屋の店主だ。

百鬼夜行展では水木先生が今まで収集されたコレクションの原本が置かれている。こんなの見る機会早々無いだろうと思う。

※そごうの展示会には荒俣宏さんに加え、京極夏彦さんのインタビュー動画もあり、やっぱこのお二人なんだなってしみじみ思った。

水木しげる先生のこととなると嬉々として参加してそうですよね(多分、荒俣さんだと思うんだけど違ったらゴメンネ゙。若葉なファンをお許しください)

あらゆる怪奇現象の陰に妖怪がいるとわかるとどこかホッとする

暗い夜道。誰かが後ろをついてきている気がする。今後ろを歩いているのはベトベトさんで、ベトベトさんに会ったらどうしたらいいんだっけ? そうだ「お先にどうぞ」

竹藪で不意に砂が降ってきて、誰だと見まわすと姿が見えない。だけど今のは多分砂かけ婆。

あらゆる怪奇現象の陰には妖怪がいる。子供時代はそれがとても怖いことに思えた。小さい頃は妖怪と言えば怖い存在で、ベトベトさんに出会ってしまったら絶対に走り出して逃げようとしてしまう。なのに、大人になってから改めて考えるとどこかそんな存在が微笑ましい。居るかもしれない、居ないかもしれない。だけど居たらいいなと思う。

現代は明るさの確保された場所が多い。明るすぎるが故に妖怪と接する機会も減っている。だけどふと少し都内から離れた時、例えば調布に出向いた時。なんとなくいるかもしれないと気配を感じる。妖怪は自然と共にあり、人間の隣に住んでいるような気がする。あやふやな存在故に忘れ去られやすい。水木先生はそんなあやふやな存在達を本にし、時に辞典を作り、大衆に広めてこられた。

展示物の中の一つにて、水木先生は境港市にある水木しげるロードで妖怪達を銅像として残したことを『妖怪達に対する最上の敬意』と言った。この一言に先生の妖怪に捧げた人生が詰まっているような気がした。

アニメ鬼太郎で定番のカランコロンの歌の中でこんな歌詞がある。

ゲゲゲの鬼太郎 たたえる虫たち

この作詞は水木先生だ。先生はただ妖怪が好きなだけじゃない。だって好きなだけじゃ、たたえる、なんて言葉出てこない。ずっと、なんでたたえるんだろう? と、アニメを観て疑問だった。いつも鬼太郎がみんなを助けてくれるからなのだろうか。展示会を訪れてからこの言葉が私が思っていたよりも深いものだったのだということを知った。

美術館出口のところで観たビデオ

美術館の出口。あと一歩で物販に到達するぞという場所に、水木先生のインタビュー動画がある。

先生は言ったのだ。

「ファンタジーが好き」

そのはにかんだ笑顔。そっか、先生は好きなものに真っすぐなんだ。

好きなものを好きだと貫き通す。それは単純で一見簡単そうに見えても、とても難しいことだ。だけど、その思いを真っすぐ進んだ先にあるのがこの水木先生の笑顔なのかもしれない。そう思うと、水木先生は何かを好きでいること、その気持ちを貫き通すことの師であるようなそんな気持ちになります。

──この笑顔を見る為に、私はこの展示会に足を運んだのかもしれない。

物販を漁りながらそんなことを考えた。そして、動画で見た先生の笑顔をこの先の人生でもきっと忘れられないだろうなと思うのでした。

第47回日本アカデミー賞 優秀アニメーション作品賞 受賞おめでとうございます!!

記事を書いている途中に朗報が流れ、なんだか歴史的な瞬間に立ち会っているような気分になりました。

🏆第47回日本アカデミー賞🏆

— 映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』11.17(金)公開 (@kitaroanime50th) January 24, 2024

優秀アニメーション作品賞 受賞#水木しげる 先生、『#鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』に関わってくださったすべての皆さま

そして本作を応援いただいたすべての皆さま

おめでとうございます㊗️https://t.co/6cIMw6j8eJ#ゲゲゲの鬼太郎#日本アカデミー賞 pic.twitter.com/tlnxQxbMwR

公式コメントを読んだのですが、見て下さい古賀監督のコメント。相変わらず監督の謙虚さ、本当に凄い……。

※SNSで関係者の方々のツイート多数ありましたのでファンの方はチェックです!

今回tocoさんの絵に誘われてゲゲゲの謎の映画を観に行きましたが、その内容はもちろんのこと、映画を好きだなと思える理由の一つにこの制作スタッフの方々の作品に対する姿勢も含まれています。

本当に素晴らしい作品を、ありがとうございました。

私もゲゲゲの謎に出会って、人生が変わりました。これからも水木先生の作品が愛され、継がれていきますように。日本アカデミー賞最優秀賞の発表日は3月8日。水木先生のお誕生日。ハラハラしながらもその日を楽しみにしております。

『#鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』

— 映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』11.17(金)公開 (@kitaroanime50th) January 25, 2024

◤🏆第47回日本アカデミー賞🏆

優秀アニメーション作品賞 受賞

感謝コメント ◢|

監督:#古賀豪 さん

"この度この素晴らしい賞を受賞でき望外の喜びです。願わくば応援して頂いたお客さん達と一緒に喜びを分かち合えたら幸せに思います" pic.twitter.com/TxmvDpfyLI

追記、ファンアート

優秀アニメーション作品賞 受賞

おめでとうございます♡

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?