話の着地(到達点)の相違がなぜ起こるのかについて図示してみたnote

皆さんも経験があるのではないでしょうか?

とある物事について会話している時に、互いに同じ事を話してると思っていたら、最終的に相手の着地点と自分の着地点が全く違うなんて事…

はたまた全く別な会話をしていたら、同じ着地点(その先にまた別な話が続いている場合もあるけど)に辿り着いてしまった事…

今回はそんな解釈の過程と到達点(着地点)の相違について綴っていきたいと思います

よろしくお願いします(・∀・)

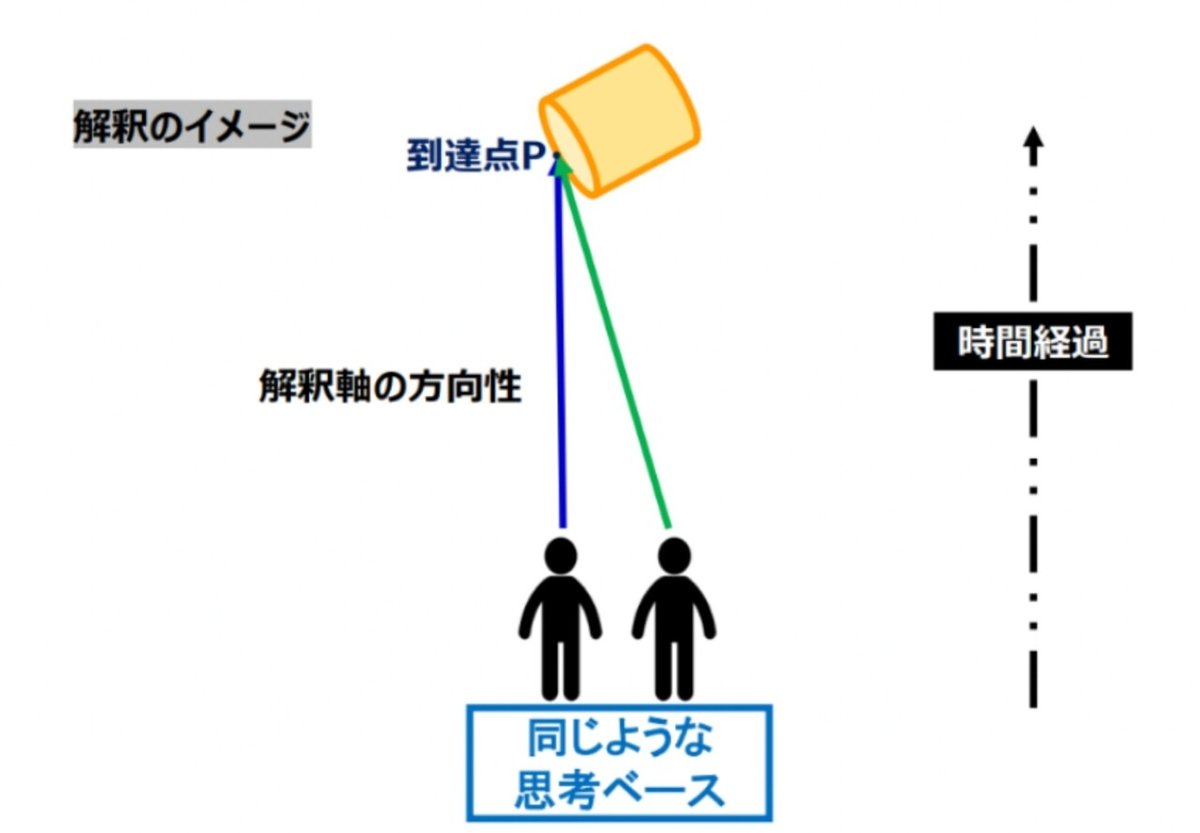

解釈からの到達(着地)点イメージ

いきなりイメージからいきますが、相違が生じるのは、“全く異なる思考ベース”ではよくある事だと僕も認識していますが、ある程度同じような思考ベースを持ち合わせている相手との会話でも頻発して起こっているという事

例えば円柱をイメージして会話してくださいとして、左の人はずっと同じ解釈からの到達点P1とした場合、右の人は

【Aパターンの時】: 解釈が交わる事もなく、到達点(P)も違う

【Bパターンの時】: そもそものスタートから方向性が少しズレていくので、到達点もP1とP3のように乖離が更に増す

【Cパターンの時】: そもそものスタートからズレたにも関わらず、変曲点(Ip)を経て、同じ(もしくは同じような)到達点P1と重なる

大体このようなパターンを取るのではと思うけど、

そもそも解釈自体が歪曲せず直線的にだけ進む事は少ないですし、途中の変曲点で修整するパターンが往々にしてあるかなとも思っています

ちなみに、この変曲点がどんなきっかけで起こり得るのかを断定する事は出来ないけれども、

・会話の中で氣づいて修整する部分

・普段の情報や知識の繋げ方の変則パターン

・得ている情報の偏り(全体的なのかその分野だけなのかはわからない)

・経験則による捉え方のパターン

…等で起こるんだろうなーとは思っています

解釈相違のパターンとして、途中の変曲点により解釈が変わるCパターンが、結構な割合を占めているとは思っていて、細かなイメージとしては↓

※ Cp=Common point…共通点 / Ip=Inflection point…変曲点

共に解釈が進んでいく過程の中で

【C1パターンの時】: 共通点Cp1~3と時折重なりながら、最終的にP1という同じ(もしくは同じような)到達点に重なる

【C2パターンの時】: 複数ヶ所の共通点は重なるものの、最終的にはP3に到達する

【C3パターンの時】: 全体的に共通項も多かったが、最終的には全く違うものへ到達する

このようなニュアンスのパターンかなと

実際の解釈の過程

まあ実際はどちらかがずっと直線的な解釈というのは少なく、下のイメージのように

互いに様々な解釈の過程を辿りながら、平均的な解釈線に少し沿う形で、全体の共通点も交えながら到達点P(同じ到達点かもしれないし,違う到達点かもしれない)に達する感じかなと思います

だからこそ最終的な到達点が重なる場合や、共通過程はあったとしても到達点が異なる場合などもあるので、実際には同じような思考をもって会話していたとしても、到達点は断定できず何とも言えない

と、いう訳で今までの図示や綴ってきた等を踏まえた上で、事象(到達点)と解釈の過程をどのように捉えて応用していくかと言うと、

表があれば裏もある。これは見ている方向によって裏も表にもどちらにも捉える事ができるけれど

— さすらいのガミ/中上 和玄@事象の言語化➠体現化を図りたい人🔯 (@John_gammy) August 21, 2021

光があれば影もある。これはどこから見てもその事象としては変わらない

目の前の事象に対して事実は限られてくるけれど、解釈は人の数以上に起こりえてしまう

解釈は事実ではない

こんな感じで呟きはしたけれども、実際の意図としては、解釈は事象とは異なる事もわかった上で、相手が感じている解釈の余白や振り幅を楽しむって事

どこに重きを置くのか…前提が大事であって、それこそコミュニケーションを形成していく過程を大事にするのか、様々な解釈をした結果、導き出した事象の形を大事にするのかみたいなところだと思います

それこそ事象によって正解があるもの、無いもの、複数存在するものはあります

各事象を同一視せず、反射的に反応する前に思考したいし、想像力も広げていたいです

その為には様々な解釈を見聴きしつつ、事象を正確に捉えられるようにしておく

この辺りのイメージは、常々起こり得ると自戒の念を持っておくべきかなと…

思考力も想像力も使っていないとドンドン衰えていくのは間違いないです

まとめ

解釈は解釈でしかないものの、あらゆる可能性の世界に連れていってくれます

0 → 1という作り出す過程も、1→Nという発展させる過程も【事象と解釈の丁度よい組み合わせ】だと思っているので、例え到達点(事象)が最終的にズレたとしてもそれは尊いものです

解釈を受け入れた上で、自身の糧としていく

それが大事!!

さあまとめましょう

・相違は、全く異なる思考ベースだけでなく、ある程度同様な思考ベースを持ち合わせている相手との会話でも頻発して起こっている

・スタートからズレていたとしても、途中の変曲点で修整するパターンが往々にしてある

・様々な解釈の過程を辿りながら、平均的な解釈線に少し沿う形で、全体の共通点も交えながら到達点に達する(同じ到達点かもしれないし違う到達点かもしれない)

➠解釈は事象とは異なる事もわかった上で、相手が感じている解釈の余白や振り幅を楽しむ

➠0 → 1という作り出す過程も、1→Nという発展させる過程も【事象と解釈の丁度よい組み合わせ】

例え到達点(事象)が最終的にズレたとしてもそれは尊いもの

ここまでお読み頂きましてありがとうございました!

解釈の過程と到達点の相違がなぜ起こっているのか図示してみましたが、わかりやすさは多少はありましたかね?(´・ω・`)

よろしければまた別noteもおねがいします(*´ω`*)

余白の話や解釈の捉え方の参考になるかもしれないnoteを貼っておきます

↓

よろしければサポートお願いします!頂いたお氣持ちで更なる施術の検証に励み、皆々様に還元してまいります