伝わるプレゼン資料のチェックリスト(成長中)

ご覧いただき、ありがとうございます!

【このnoteを使って欲しい人】

・資料作成が苦手すぎる

・伝わる資料が作れない

・デザインとかわからないけど、それなりに魅せる資料を作りたい

・いつもダメ出しばかりされて悩んでいる

・話で伝わらないので、資料で伝えたい

・若手社員

・お客様ごとに色々提案する営業の方

・他に任せる人がいない個人事業主・起業家

【このnoteを使って達成できること】

・ノンデザイナーでシンプルな資料が作れる

・第三者目線で資料をセルフチェック

・伝わる資料が作れる

・資料作成で悩まなくなる

・本来の仕事で結果を出せるようになる

・資料作成が楽しくなる

・伝える技術が向上する

・良いアイデアを、正しく相手に伝えられる

【注意!】 このnoteは完成しません!

というのも、今後このnoteからいろいろと展開していこうと考えています。決して未完成だから使えないという事はありません。目次だけでも利用価値はあります。このnoteで皆様の資料が良くなり、アイデア溢れる仕事へのきっかけになるよう、成長させていきますので、一緒に成長を眺めていただければ幸いです!良ければフォローや拡散等していただけると、やる気があふれ出してより良いコンテンツをお届けできるようになるので、ご協力お願いします!(褒められて伸びるタイプです)

・・・はい、改めまして、

プレゼン資料デザイナー 「パワポ師」の

ホリ です。

Twitter/Instagramでも発信しているので、フォローして頂けると喜びます(*´Д`)

\\ このnoteの活用方法 //

目次をチェックリスト形式にしています。

実際に作成した資料と目次を照らし合わせて、伝わる資料になっているかどうかをチェックしてみてください。もし、できてないな~と思うところをクリックして項目を読んでみてください。一言ですが、ヒントを入れています。

一度にすべてを実施して、「完璧」を目指すのではなくひとつずつクリアしていく感覚でステップアップしてみてください。

(この記事の様に・・・(´・ω・))

おまたせしました、それでは皆様のお役に立てますように・・・

▼▼ プレゼン資料チェックリスト ▼▼

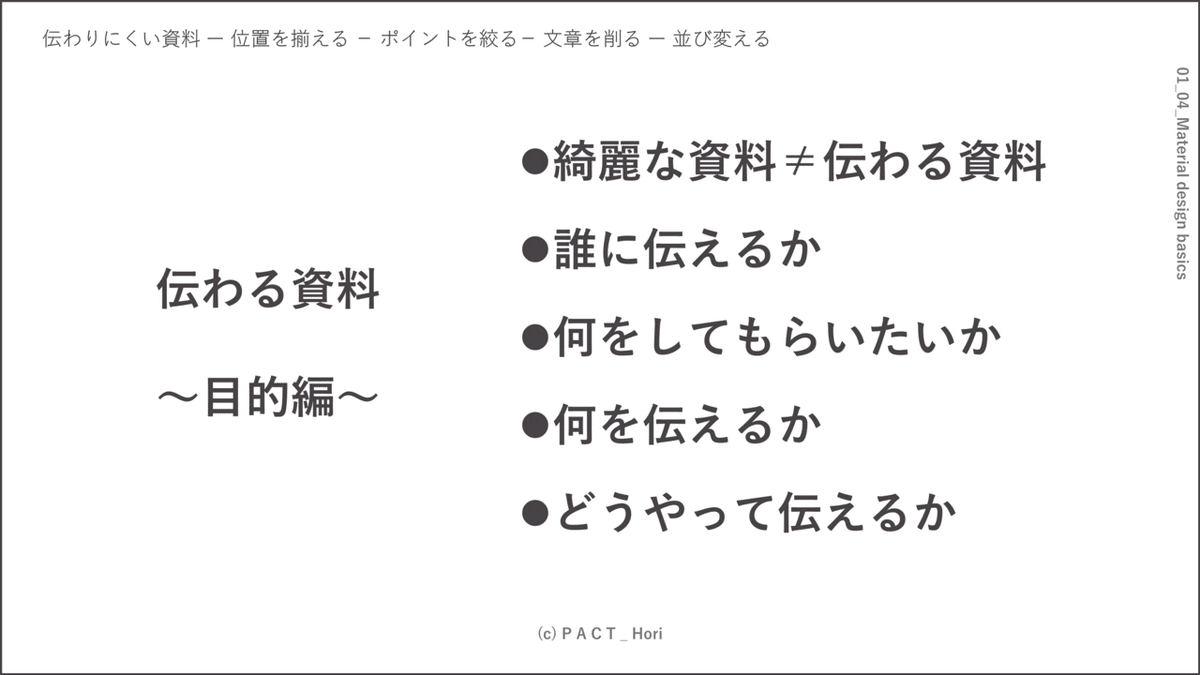

\\ 目的編 //

資料を作成する前に考える「そもそも、なんでその資料を?」というところです。

「当たり前の事」を書いていますが、その「当たり前の事」を意識して資料を作っていますか?たかが資料、されど資料。明らかに「手を抜かれた資料」を見せられた人は、どう感じるでしょうか?

▢「綺麗な資料」ではなく、「伝わる資料」として作りましたか?

この後たくさんポイントが出てきますが、このポイントが一番大事で、これさえ押さえれば良いと思っています。

相手のための資料になっているか

「綺麗な資料」を作ろうと考えている時点で、意識は自分にあります。聞き手・読み手、つまり相手の事は考えていないのです。そんな「自己満足」の資料で本当に人は動くでしょうか?

シンプルで伝わる資料とは、「伝える情報が明確になっている」言い換えると、「余計な情報は限りなく省く」ことにもつながっていきます。

▢「誰に伝えるか」を意識していますか?

意外と見落とすポイントの一つです。どうしても資料を作っていくと、自分が伝えたいことに焦点が当たりがちです。もう一度考えてみましょう。

その資料を渡す・見せる相手は誰でしょうか?

相手が違えば、当然その後の表現がすべて変わってきます。

どんな相手に見てもらうのかをしっかり見極めましょう。

100人中100人に同じように伝わる資料を作るのは難しいですが、

1人に向けた資料の精度は上げられます

▢「何をしてもらいたいか」が明確になっていますか?

ここは、最も忘れられる率が高いポイントです。

資料を作成しているという事は、伝えたいことがある。じゃぁなぜ伝えるのか?「してもらいたいことがあるから」ではないですか?

商品を買ってもらいたい・承認して欲しい・契約して欲しい

理解して欲しい・アドバイスが欲しい

相手にして欲しい行動を、明確にしてそこへ誘導するような内容にしましょう。

相手に「だから何?どうして欲しいの?」と、思わせなくて済みます。

最後に「○○してください・お願いします」という文言を加える方法があります

もちろん、発表の場合は口頭でも構いません。

▢「何を伝えるか」を考え、情報の取捨選択・結晶化をしていますか?

これはみなさんがよく考えるポイントです。

「何を伝えよう?何を話そう?」

そう考えていくと、どんどん「伝えたいこと」に考えが移ってしまいます。

その結果・・・

情報のメタボ化

が、起こるわけです。無駄にスライドが多くなったり、1枚の紙にぎゅうぎゅうに詰め込んだり。

相手が知りたいと思う情報は何か?

そのうえで

相手の行動を促すために必要な情報は何か?

これを意識してみましょう。

▢「どうやって伝えるか」を考えましたか?本当にその資料で良いですか?

目的編の最後です。

そもそも、どうやって伝えるのがベストなんでしょう?

ただただ周りの人がしているからWordでやる?PowerPointでやる?

本当にその伝え方で良いですか?

口頭で済むかもしれません。メールで済むかもしれません。

伝える手段を見直してみましょう

そのうえで、資料だというのなら、

読んでもらう資料か見てもらう資料か、資料の使い方・使われ方を

意識しましょう

報告書・議事録・プレゼン資料・・・みんな使われ方が違いますよ?

\\ ストーリー構成編 //

「何を伝えるか」をしっかりと考えるパートです。

その中でも「伝える情報」は考えるけれど「どういう流れ」で伝えるかを考える人が意外と少ないです。

▢ 必要な情報だけを入れていますか?

たまに見かける、「このスライドは今回割愛させて頂きます」

何かの都合上、当初の予定が狂い、時間が無くなった場合は良いです。

と、思いましたが、やっぱり良くないです。

だって、「割愛できる」んですから。

あったほうが良い情報はいらない

どうしても用意しておきたい場合は、本編が終わった「別添」として用意するのが良いでしょう。

▢ 全体を先に説明していますか?

こんな経験ありませんか?

・この発表、どれぐらいあるんだろう?

・この話、いつ終わるんだろう?

・今、どれぐらい話が進んだんだろう?

・え、まだ続くの!?

聞き手がこのように感じるという事は、すでに集中力が切れていて、

話を聴いちゃいません。聞き手の心構えが出来ていないのです。

あらかじめ、「この話をこの流れでこれぐらいしますよ~」と

示しておけば聞き手も心構えができて、聞きやすくなります。

つまり、目次・要約の部分が重要ってことです。

▢ 内容の流れに途切れなく、論理的に構成されていますか?

一般的に言う「ロジカルシンキング」です。

が、ここでのチェックでは難しい事は抜きにして・・・

そのデータ・スライドは次の内容につながっているか確認しましょう

▢ 伝えたい内容は価値化されていますか?

提案や営業資料であれば特に気をつけたいポイントです。

営業トークが得意な方であれば良いのですが、私の様に話すのが苦手で、うまく伝えられない場合は、資料に落とし込んでおくと良いです。

ポイントは、

相手の未来を描けていますか?

想像してみてください。例えばあなたが、新しいパソコンを購入しようと考えています。そんな時、「CPUが~で、メモリが~、グラフィックボードが~、OSが~」と説明されるとどうですか?

購入したいと考えるときには、「達成したい何か」があります。

そこに向けたアプローチが正しいか、もう一度確認してみてください。

・相手にとって、どんなメリットになりますか?

・その提案を承認すると、どんなことが解決できますか?

▢ 相手に合わせた言葉を選んでいますか?

いくら良い提案をしても、相手が理解出来なければ意味がありません。

相手の知識レベルに合わせて言葉を選びましょう

この「知識レベル」というのは、相手を見下しているわけではありません。知らない人にも理解してもらう工夫をするという事です。同じ業界内では通用する専門用語も、一歩外に出れば理解されません。自慢げに業界用語を連呼して満足感に浸る営業の方も見てきましたが、その方から購入することはありません。私は。

このチェックリストでもなるべく難しい言葉は使わないように気を付けています。が、もしわからない言葉が出てきたらコメント頂けると助かります。

▢ 使っている言葉は、相手が思っている意味と同じ意味で使っていますか?

「相手に合わせた言葉」と似た意味になりますが、ここでのポイントは

「○○とは?」と問いかけたときに同じ回答が得られるかどうか

よくあるのが、言葉の使い方が社内と社外で異なるときです。社内では「サーバー」といえばクラウドを前提に話していたとしましょう。そのまま、社外で何気なく「サーバー」という言葉をクラウド前提で話してしまうと、相手とのコミュニケーションに差が出てきてしまいます。結果、伝わらないという事態に陥ります。

社内でも同じで、部署間での言葉の使い方、または自分は違う解釈していないか。なるべく同じ意味として捉えて使えるようにしましょう。

▢ あなた(話し手)と相手で、内容に対する知識差があっても伝わりますか?

言葉を選んだら次は内容です。

要点をかいつまんで、簡潔に伝える。

これも非常に大事です。です。ですが・・・

かいつまみすぎて、逆に伝わってなかったりしませんか?

例えば、「何の件かを伝えていない問題」

結論を先に言わなきゃ!と焦るが故に、「データの変更を行います」とか言われても、聞き手は一度考え「何の件だ?」という事を探らないといけません。相手にストレスを与えてしまいます。

例えば「相手に予備知識がない状態で話す問題」

知っている事を前提に話を進めてしまう事により起こります。

「ニコ・ロビンが芸者で~」と話始めると、そもそもワンピース自体を見ていない人は分からないし、和の国編をまだ見ていない人には「???」となってしまいます。

上司に報告するとき・お客様に商品を説明する時も、

理解してもらうために必要な知識は分かりやすく最初にまとめておくと良いです。

▢ 全体的に相手目線になっていますか?

ここまで、「ストーリー構成」と言っておきながら、ストーリーについて語っていません。というのも、「100%伝わる構成」は存在しないと考えているからです。立場が違えば、知識が違えば、考え方が違えば・・・みんな感じ方は異なります。

伝える相手になりきって、考えてみる

これが重要です。

「自分が伝えたい事」ではなく、「相手が知りたい事」

「これで理解できるだろう」ではなく、

「理解してもらうのに必要なのは?」

そこを定めた次のステップとして、「構成のフレームワーク」を用いるとより効果が発揮できます。

\\ スライド設計編 //

伝える内容・流れが決まれば、次に資料へと落とし込んでいきます。パワーポイントの場合はそれをスライドへと展開していきます。ここで気を付けることは、「スライド1枚1枚に役割と意味を持たすことができるか?」ということです。当然、「意味も役割もないスライド」は「不要なスライド」です。

※パワーポイントを前提にお伝えしていますが、報告書などでも同じです。「スライド=1ページ又は1つの章・まとまり」と置き換えてもらってもかまいません

▢ スライドの役割・使い方は適正ですか?

パワーポイント等で資料を作り始めるとき、特に「スライドの役割」を意識せずに作ってしまいがちです。

「スライドの役割・使い方」には主に下記の6種類があります。

・タイトル(表紙)

何の話をするかを伝えるスライド

・目次(全体要約)

全体の流れを説明するスライド

・ブリッジ(話題切替)

話題の切り替えを明確にするスライド

・コンテンツ(内容)

メッセージを伝えるスライド

・まとめ

全体を見返すスライド

・結び

相手にとって欲しい行動を促すスライド

作成した資料の各スライド/ページにはどんな役割を期待しているのかを意識しましょう。

▢ 1スライドに対してメッセージは「1つ」になっていますか?

「1スライド1メッセージ」これがスクリーンに投影する発表スライドの原則です。印刷用の資料では「1スライド=1まとまり」と捉えてください。

この原則は色んな資料作成についての書籍に書かれています。ということは、本当に大切なことなんです。でも、多くの人が出来ていない。だから書かれるんですね。整理整頓されている場所には「整理整頓」って張り紙がないのと同じ。

出来るようになるポイントは

そのスライドだけ見て「1文で言うと?」です

「このスライドで言いたいことは○○です」

それが、そのスライドの1メッセージです。この1メッセージがはっきりしていると、たとえ発表時間・説明時間が短くなっても、話す流れや内容を変えずに伝えることができます。

「時間がないので、このスライドは飛ばします」では、構成が崩れてちゃんと伝わらなくなります。

\\ 資料デザイン基礎編 //

ここでは、「資料デザイン」についてお伝えします。「デザイン」と聞いて、どんなことをイメージしますか?

カッコイイ?キレイ?

私は「資料デザイン」を下記の様に定義しています。

「資料デザイン」とは・・・

見た目を良くする手法ではなく、情報を正しく伝えるために整える手法

いくら「かっこいい・キレイ」な資料でも、「かっこいい・キレイ」で終わってしまえば意味がありません。それに、私の様に本格的にデザインを勉強したことがない方にとって、「あっと言わせるデザイン」なんて簡単にはできません。プロでも苦労するって話ですし。。。

(できる人はたぶんこれを見てないでしょう(´・ω・))

▢ 全体のテーマを決めていますか?

資料を作るときに苦労されたのではないでしょうか?私もいつも悩みます。色を変えたり、影を付けたり・・・いろんな表現をやってみたのではないでしょうか?時間かかりますよね。

最初にどんなテーマでするか決めましょう

テンプレートを使用しても構いません。

決めることは

・どの色を使うか

・どの図形を中心に使うか

・どのフォントを使うか

・文字の大きさは何にするか

・写真や図・グラフはどこに配置するか

最初にパターンを決めます。そのパターンに従って作ると迷いなくスムーズに作ることができます。また、作ったあとに、そのパターンから外れている場所はないかチェックする事もできます。かっこいいかどうかという主観ではなく、パターンから外れているかいないか明確な基準を持って判断する事ができます。

ここで注意することは1つだけ

凝りすぎたテーマにしない

凝ったものは時間をかけていい時だけです。多くの方は資料を作るものの、「資料作成」自体が本業ではないはずです。営業の方もいれば、事務の方もいるでしょう。凝ったものは時間も手間も知識もスキルも必要になります。まずはシンプルで伝わり、早く作れるものを目指しましょう。割くべき時間にあなたの価値を投入してくださいね。

▢ 全体を通して、使用している色は最大でも4色以下になっていますか?

色使いが多くなると、にぎやかな印象を与える半面、デザインが非常に難しくなります。私も色が多い時は苦労するので、なるべく多くの色を使う事は避けています。

決める色は

・背景 (主に白)

・文字 (主に黒)

・テーマカラー

・(アクセントカラー)

これで十分です。配色には以下のサイトが参考になるので、チェックしてみてください。

▢ 視線誘導を意識していますか?

「視線誘導」という単語だけを聞くと、何か難しい感じがするかもしれません。ですが、ちょっと想像してみてください。

あなたが普段、文章を読むときに文字はどのように並んでいますか?

横書きなら、上から下。

縦書きなら右から左。

ですね?

資料に並べるテキストや図も同じです。文章と同じ流れを意識してください。横書き文章を使っている資料なら、「上から下」縦書き文章なら「右から左」です。

特に、横書きで作る資料の方が圧倒的に多いと思います。その場合のポイントを押さえておきましょう。

①上から下

②左から右

この①と②の順で、資料の中に流れがあるかどうか確認してみてください。

▢ 1スライドの中で、位置を揃えられるものは揃えていますか?

この「位置揃え」意外と大事です。私は「神は細部に宿る」と信じています。あ、宗教的なことじゃなくて。細かいところに気を使った資料は、伝わりやすいのです。

例えば、箇条書きが示されたスライドがあるとしましょう。1つずれていると、そのスライドを見たときに何て思います?

「あ、ここずれてるな」

って思うんですよ。そう、内容見てないんです。たった一つずれてるだけで。

箇条書きの場合は、テキストボックスを使っていれば問題ないですが、複数のテキストボックスに分けたり、図形を並べている場合に見落としがちです。チェックしてみましょう。

▢ 見えやすい色使いになっていますか?

配色ルールに関して、難しい事はここではお話しません(そういう「デザイナー」ではないので出来ない)が、気を付けるポイントは1つです。

その色、見にくくないですか?

見やすくするには、明暗をしっかり分けた色遣いにしましょう。作成中に画面でもわかりますし、印刷物や実際にスクリーンに映して確認してみましょう。

例えば、背景白+黄色とか。せっかく情報を入れているのに、見えにくいと意味がないですよね。たまに濃い青の背景で、黒い文字が使われたものを見かけます。まず見えません。見せない資料で良いなら、作らなくても口頭で良いですよね。

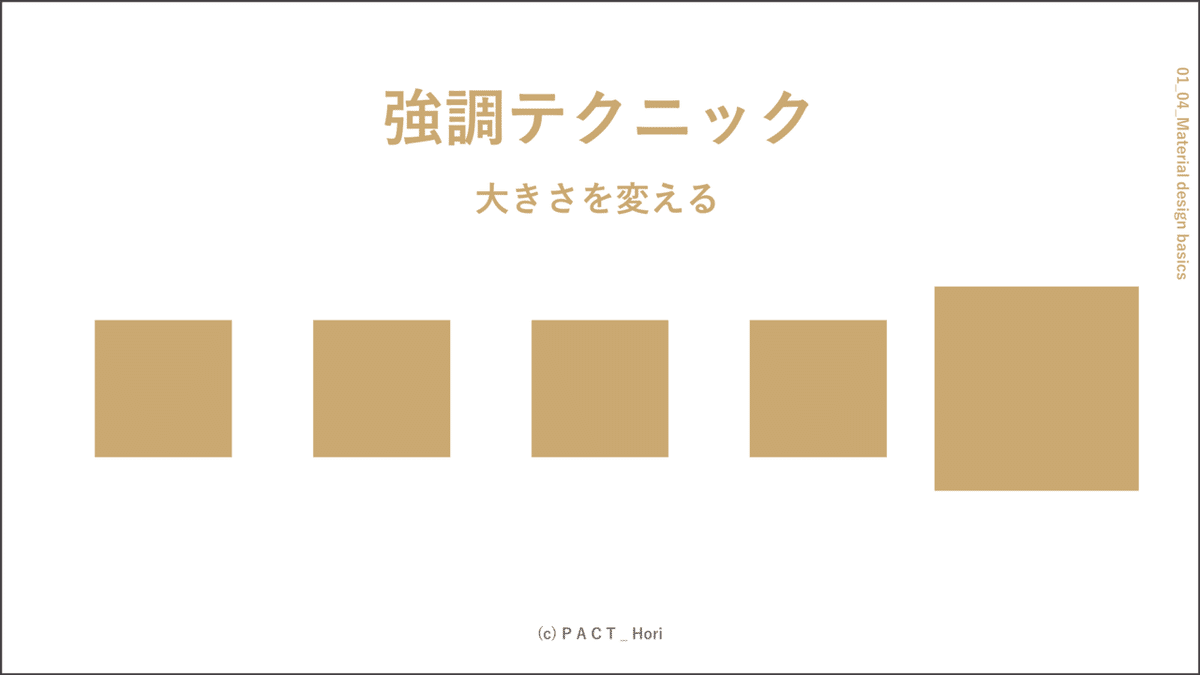

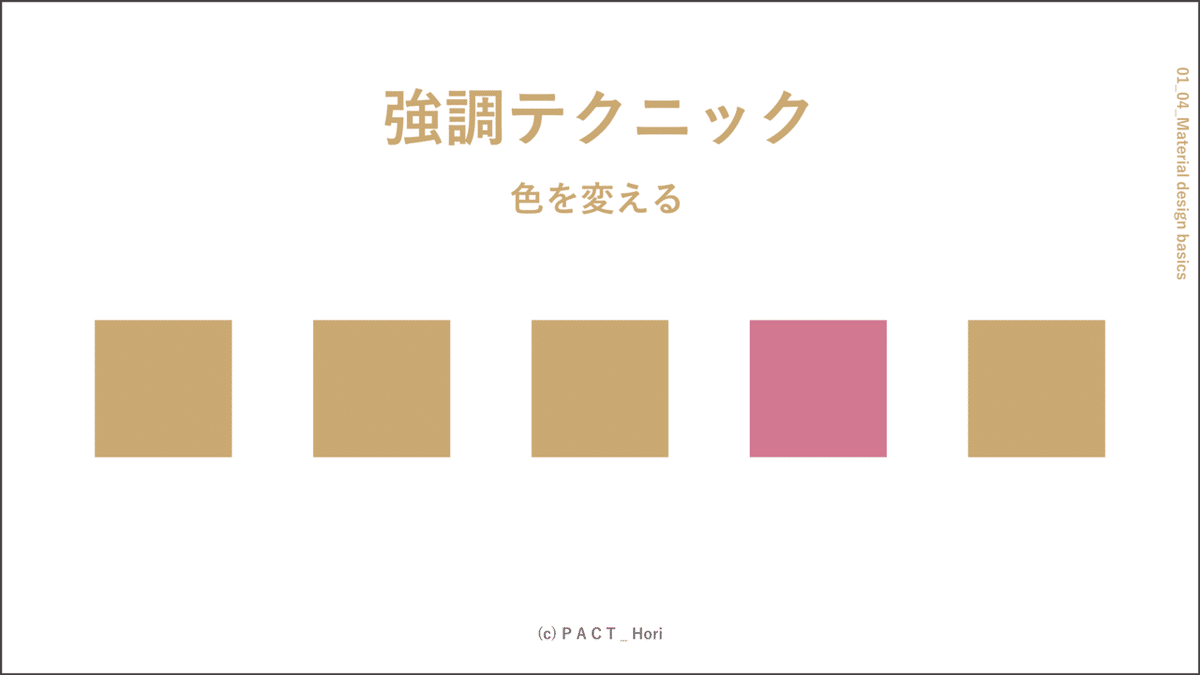

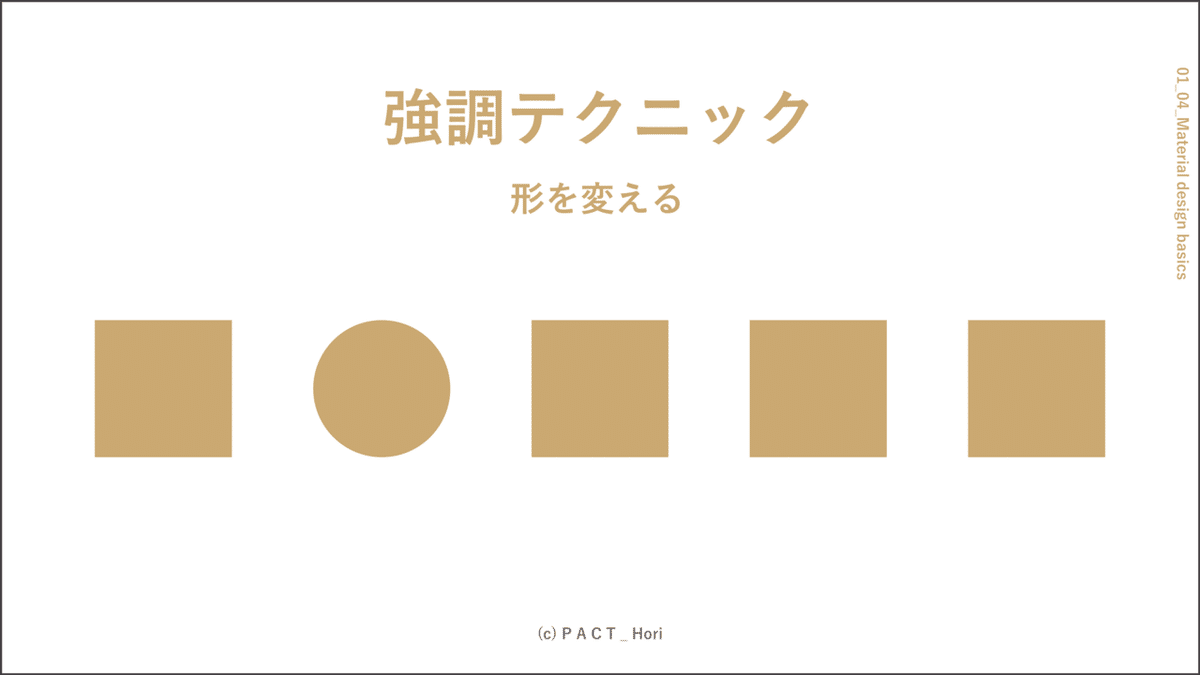

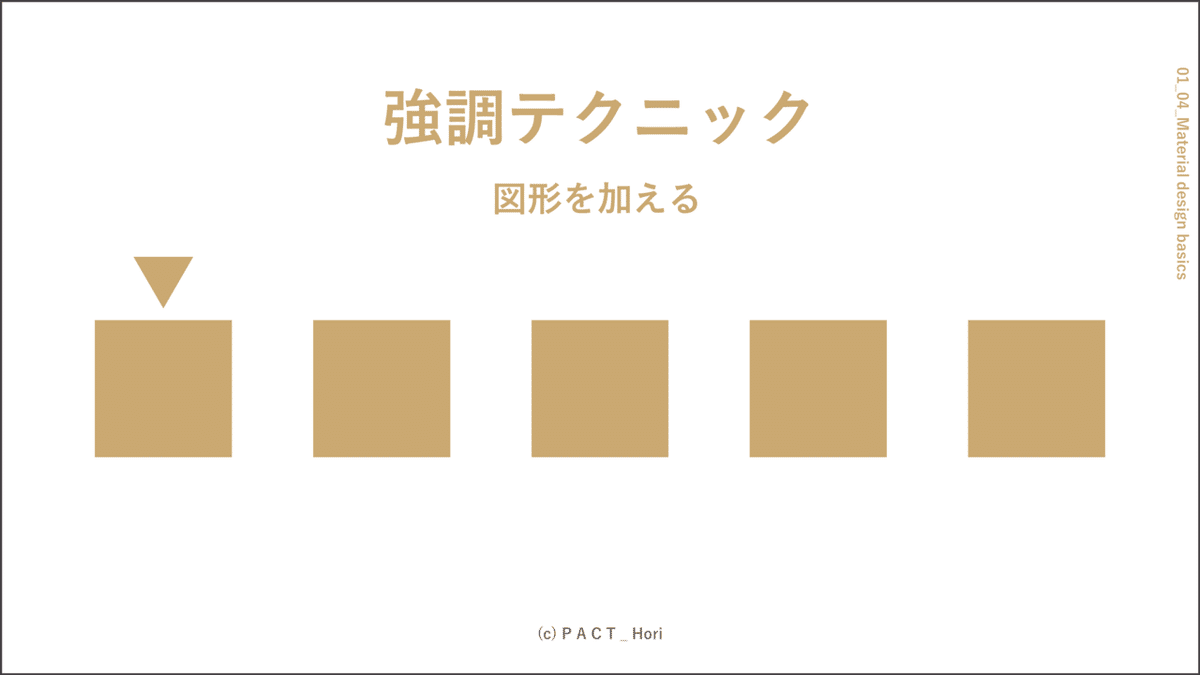

▢ 強調するポイントは明確になっていますか?

ここでの「強調」はメッセージ的な意味ではなく、「見た目でここが大事だよ!」とわかるかどうかです。

強調するテクニック

・大きさを変える

・色を変える

・形を変える

・図形を加える

この4つで十分表現できます。他と明らかに違うという事が一目でわかれば、「どこが重要なんだろうか?・どこを見ればいいのだろうか?」と相手に悩ます必要はありません。強調する方法もシンプルにできると、資料作成がはかどります。

大きさを変える

色を変える

形を変える

図形を加える

ぜひ参考にしてまねてみてください!

▢ 必要な装飾のみに抑えられていますか?

装飾にも色々ありますが、「あしらい」として使っている図形などは、なるべく減らしていきましょう。特にスペースがあるからと言って入れた「イメージ画像」とか。頑張ってネットで探して、張り付けたものの、「透かし」が入っていて使ってはいけないものを使ったり・・・著作権もありますので、控えめにしましょう。必要のないものであれば、やらなくてOKです。

▢ 読む資料と見せる資料の区別をしていますか?

配布資料と発表資料は別物と考えましょう。

・読む資料(配布資料)

報告書など話し手がいなくても理解できるほど、情報が書き込まれているもの。

・見せる資料(発表資料)

話し手の補助として使うもの。

最初は上記のように分けて考えて作った方が良いです。読ませる資料がモニター・スクリーンに映し出されると、「読んで」しまいます。つまり聞き手は読み手に変わってしまい、話し手の話は全く届いていないことになるのです。

▢ 同じ情報ごとで「まとまり」が作れていますか?

資料を作っていくと、情報を「比較」したり「並べる」といったことが発生します。1つのスライドに複数の情報が入ってしまう場合、タイトルや見出しを付けて分けると良いのですが、その分け方にポイントがあります。

情報と情報の間に「余白」を取っていますか?

たとえば、上下に並べる情報がある場合、余白がないとどこで区切りがあるの、ひと目で情報がいくつあるのかがわかりにくくなります。

情報のかたまりごとに、余白を空けるようにしましょう。

\\ 文字表現 //

資料には必ず、文字が入ります。図形のみで作られるものはないでしょう。文字を使う場合、文章や箇条書き、コピーライティングなど様々な技術がありますが、ここでは基本を押さえておきましょう。

▢ 文章は伝わりやすいように工夫されていますか?

一人で文章を書いていると、間違いはないように見えますが、他の人が読むと違う意味でとらえられたりします。表現豊かな文章ではなくて構わないので、短い文章を心がけましょう。

▢ 文章を箇条書きにしていますか?

プレゼンテーションや発表で用いる資料は「見せる」資料です。見せる資料の場合は文章を避けて、パッとみて理解できる工夫が必要です。そのために使うのは箇条書きです。文章を区切って箇条書きにしてみてください。

箇条書きにも様々なテクニックがあるので、別記事で紹介したいと思います。

\\ 図形表現 //

資料の内容を構成する要素の一つ「図形」。文字と同じく使用頻度は非常に高いと思います。文字のみの資料を作ることももちろん可能ですが、見やすくするために、線を引いたりしますよね。文字が多い新聞でも、線や見出しには図形が使われています。

▢ 使用している図形の種類は統一されていますか?

資料デザイン基礎でもお伝えしましたが、チェックする資料に、同じ用途で使われているのに図形の種類が違うものはありませんか?

たとえば、最初はメッセージを長方形の図形に入れていたのに、最後の方では角丸の図形になっているとか・・・

PowerPointでは、「図形の変更」という機能があるので、作り直さなくても同じ状態で形だけを変えることができます。

▢ 使用している図形のスタイルは統一されていますか?

次は形ではなく、「スタイル」

色や線の種類・影や3Dなど決まったルールに基づいて作成されていますか?違っていても大丈夫。安心してください。

PowerPointでは

①「Ctrl + Shift + C」で書式コピー

②「Ctrl + Shift + V」で書式の貼り付けが可能です!

便利。

Macユーザーの方はすみませんが、調べてみてください。。。

ごめんなさい。

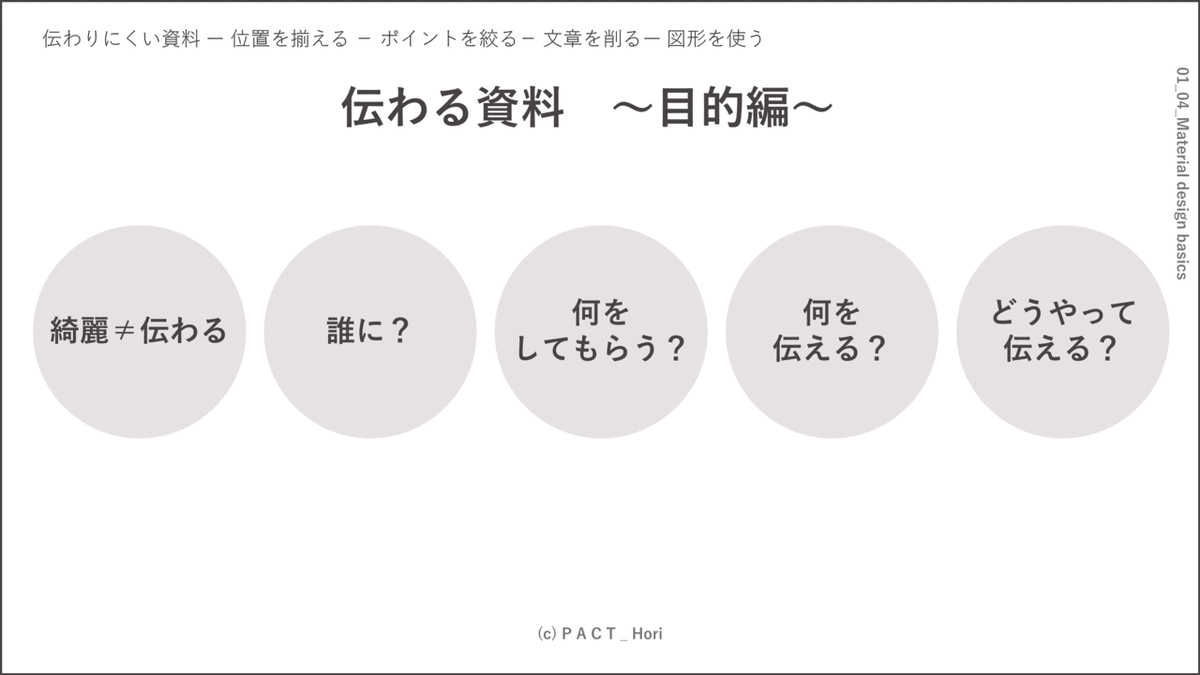

▢ 文章を図解に落とし込んでいますか?

文章を短くして、箇条書きにしてもらいましたが、さらに見た瞬間にわかりやすくするには・・・図解です。

図解といっても色々な種類がありますが、シンプルにフレーズを並べるというところからスタートしてみても良いと思います。

前に使った例をそのまま使います。

①箇条書きにした文の中から、キーワードを拾い上げます。

②キーワードだけを残します。

②’このままでも、きれいに見せる事は可能です。

③図を並べてキーワードを入れます。以上です。

内容が複雑になればなるほど、情報が多くなればなるほど、図解の難易度は上がってきます。

図解のポイントはまた別の記事で紹介する予定です。

まずは、情報をキーワード化して並べることから始めてみてください。

\\ データ表現 //

プレゼン資料で欠かせないのが「データで見せる」という事。表・グラフをまとめてデータと呼んでいます。このデータは結構曲者です。研究や開発を行っている方でも、うまくメッセージを見せる表・グラフを作るのは難しいです。

▢ グラフ・表で伝えるポイント・メッセージは明確ですか?

データを載せるという事は、「何か根拠として示す」という意図があるはずです。売り上げが増えている?シェアが広がっている?何か変化点が発生している?

データで示す「メッセージ」を明確にしてみてください

ただ生データを貼り付けただけで、余計な情報が多すぎると、データを読み解くのに時間がかかります。聞き手はデータを見るのに必死になり、こちらの話を聞いてくれません。

詳細データが必要な時は、別添として最後に付けておくと良いです。

もちろん、詳細データを見ながら議論を交わす場合は、そのままでも構いません(その場合はExcel表示すれば良くないか?と思います)

▢ 表の縦軸・横軸は適正ですか?

表はパワポでも作れますし、Excelで作って貼り付けるという方もいるでしょう。どちらにせよ、気軽に作れるようになっています。だからこそ、気軽に作りすぎて、何を示したいのかわからない表になるリスクがあります。

表で気を付けるのは、縦と横に何を並べるか。

一番わかりやすい例は、Amazonなんかでよく見る「商品比較」です。

「商品比較」

大事なので2回言いました。では、Amazonの商品比較はどのようになっているか思い出してみてください。

商品比較=商品が横に並んでいる=比較は横にする

ということなんです。上下で比べるのではなく、左右です。目線の話になりますが、人の目は左右についています。

▢ グラフ・表の色使い・サイズは適正ですか?

使っているグラフ・表は見やすいですか?色を絞る話を先にお伝えしていました。その内容に従って、色の数を減らしてみてください。最初にグラフを作った状態のまま使用すると、色が多く、強調したい部分がわからなくなります。

▢ グラフの種類は適正ですか?

グラフには種類があります。もちろんみなさんご存知ですよね。種類がある理由は、それぞれ得意とする表現があるからです。何を表現したいかによって「選ぶグラフ」は変わってきます。

全体をみて、全体の中の割合を見せたい場合は「円グラフ」

量を比較したい場合・データが1種類の時系列を示す場合は「棒グラフ」

複数のデータを時系列で変化を示す場合は「折れ線グラフ」

割合と量を同時に比較したい場合は「積み上げグラフ」

たくさんグラフの種類がありますが、まずはこの4つを使いこなせるかどうかです。研究者でも使いこなせていない人がいるぐらい・・・ただただ数値を可視化するだけではありません。可視化したうえで、何を伝えたいのかを明確にしてください。

▢ グラフの項目・単位は明確になっていますか?

グラフの主役は「数値」ですが、その数値を際立たせるのは「項目・単位」です。どんな項目で並べるのか、どんな単位を使うのかによって見せ方が大きくかわります。

「単位:千円」や「単位:百万円」などの表記も見られます。これは、最小単位を「1の位(円)」とすると、表記する数字の桁が多くなるからですよね。そのために、切り上げた単位にしています。そのことを忘れてもし「単位:千円」を入れ忘れると・・・?ぞっとしますね。

・単位は入っていますか?

・見やすい単位設定になっていますか?

・項目は順番に並んでいますか?

見やすい・伝わりやすい、単位・項目の並び方を意識してみてください。

\\ 効果表現 //

▢ 影や3D効果を適応した部分はちゃんと見えますか?

影や3Dを設定した時、編集画面とは異なり、印刷・スクリーンでは見えにくくなっていることがあります。どうしても必要な場合は、確認しながら色の濃さ等を調整してください。

というか、伝わるシンプルな資料を早く作るには、「影・光彩・3D・ぼかし」なんかは、今必要ではありません。

あとまわし!今は、やらない!

もちろん、設定の方法や効果的な使い方は他の記事でご紹介します!

\\ アニメーション表現 //

▢ アニメーションに意味を持たせていますか?

PowerPointの最大の魅力(と、私は思っている)は「アニメーション」です。初めてPowerPointでアニメーションを設定して、動かしたときの感動は今でも忘れません。そして、嬉しすぎてむやみやたらにアニメーションを付けていた黒歴史も今でも忘れません。。。

何のためにアニメーションを付けるのか?

自己満足ではないですよね?何度も繰り返します。「相手に伝えるため」です。だとしたら、そのアニメーションは必要でしょうか?

必要ないアニメーションは消しましょう

見ている方にもストレスを与えてしまいます。

もちろん、効果的なアニメーションの使い方もあります!

・話に合わせてクリックで表示させる

・付箋風にしてクイズにする

・ワクワクする動き・・・

色々あるので、別記事で紹介しますね。

\\ 画像表現 //

▢ 写真・イラストで伝えるポイント・メッセージは明確ですか?

資料には欠かせない「画像」。やっぱり言葉を並べても写真が与える情報にはなかなか勝てません。パッとみて情報を与えることができる。それが写真の強みだと思います。

一瞬で情報を与える「写真」で何を伝えますか?

商品写真を載せる場合、自分で撮影したものを使う時もあります。そんな時、背景に色々映っていないですか?

「これは○○を写した写真です」

伝える相手にこう言ってもらえるように工夫しましょう。

PowerPointでも画像の編集は可能です。

・トリミング

・背景の削除

・色の変更

・効果の設定 など

画像の魅せ方についてまた別記事で紹介しますね。

まずは、編集しなくても「これは○○の写真だ」という写真を選ぶようにしましょう。

もう一つ注意することは

スペースが空いてるから、何かイラストでも入れておこう!

この考えは危険です。「なくても良い情報」をわざわざ入れて相手の理解を妨げるリスクを冒しています。

空いているスペースは、空けておいてください。

▢ 写真は正しく認識できるようになっていますか?

せっかくメッセージ性のある写真を選んでも、「画質が悪い」と意味がありません。なるべく高画質を選ぶようにしましょう。とはいえ、データの容量が大きくなるのも問題です。なので、

高画質のデータで、試しデータを作り、実際の使われ方に合わせて出力してみてください。(印刷なのか、画面なのか、スクリーンなのか・・・)

試しデータは

・同じ写真を用意する

・段階的に圧縮して用意する

PowerPointに画像の圧縮機能があるので試してみてください。

もちろん、最初から画質が悪い場合は圧縮せずに使用してください。

\\ +α の 魅せ方編 //

▢ 何かわからないけど、ワクワクするようになっていますか?

チェック項目の文章が伝わりにくいですね(´・ω・) 今チェックしている資料は何を目的にして作成しましたか?誰かに何かをしてもらうため・・・ですよね?であれば、その行動を取ってもらえるように、ワクワクする気持ちを入れてみましょう。

資料はあくまでも「ツール」です。あなたの話の「武器」となるか「足枷」となるかはあなた次第です。

「武器」になる資料になっていますか?

\\ その他 //

▢ 楽しんでいますか?

▢ 相手のための資料になっていますか?

相手の為の資料であること

これが、良い資料の一番の条件だと思っています。

相手とは、

・プレゼンする相手(聴き手・読み手)

・その資料を使う人(資料は一人歩きする)

・その後再利用する人(編集して使いまわす)

その相手は、未来の自分かもしれません。

▢ 資料作成を効率化するために

・作成ソフトの機能(何が出来るのか)を把握すること

・ショートカットキーを駆使する事

・素材をストックしておくこと

▢ プレゼン資料の種類

私はプレゼン資料(発表資料)の種類を以下の様に定義しています

【スライドプレゼン資料】

アニメーションが少なく、いわゆる「紙芝居」的に1枚1枚切り替わるスライドの動きをするプレゼン資料

世の中で作られているプレゼン資料の95%ぐらいが、この資料の形式で作られています(体感的に)

【フロートプレゼン資料】

アニメーションが多く、スライドの切り替わりを意識させないようなプレゼン資料

画面切り替え等を使って、複数のスライドが繋がっているように見せる資料

【インタラクティブプレゼン資料】

「インタラクティブ」とか使ってごめんなさい。

リンク機能を使って、発表時の状況にあわせて資料を変化させていくプレゼン資料です。って説明するとなんだかすごいプレゼン資料に聞こえますが、簡単なイメージでは「クイズ形式」です。

1枚目のスライドに問題と正解・不正解のボタンを用意し、正解・不正解を表示するスライドを2・3枚目に作ります。正解ボタンをクリックすれば2枚目のスライド、不正解のボタンをクリックすれば3枚目のスライドへ移るように設定します。

【ビジュアライズプレゼン資料】

もはや動画なプレゼン資料。このレベルの資料は、プロの中でも一部の人しか対応できないと思います。

\\ 更新予定 //

・各チェック項目の説明追記(早くしよう)

・各項目の画像追加

・ゼロから学ぶパワーポイント

・各項目の事例や関連詳細記事

・PowerPointマニア向け

・要望があれば素材・テンプレート(一部有料で)

・PowerPoint VBAコード

・作業を効率化したマクロ付きPowerPoint(一部有料で)

その他知りたい事があればコメントください

\\ さいごに //

最後まで読んでいただき、本当にありがとうございます。

プレゼン資料デザイナーとして、普段の気づきをチェックリストにしてまとめています。今後もどんどん追加していきますので、定期的に振り返りのために戻ってきてください。

末永く、温かい目でお付き合いください(´・ω・)

私自身が、資料作成について学び始める前は、本当に話すことが苦手で、ただただ「伝えられず」、「評価も低い」そんな会社員として日々を過ごしていました。

資料作成を学ぶきっかけとなったのは、先輩の一言

「お前の資料のここ、見やすくていいな」

先輩は何気なく放った一言かもしれません。でも私には深く刺さりました。

第三者から見る自分というのは、自分で感じているのと違うように映ります。私は資料作成が楽しくなり、資料を強みとすることができて、自分自身に価値を見つけることができました。

あなたはどうでしょうか?もしかしたら、あなた自身が気付いていない強みが眠っているかもしれません。

自分には特別な何かはないよ・・・と、昔の私と同じように感じている方に、楽しいを見つけ、強みにして、価値まで昇華していくお手伝いがしたいと、思っています。

こんな最後の最後まで読んでいただき、本当にありがとうございます。

これからも、よろしくお願いします。

いいなと思ったら応援しよう!