カメレオンのように変更すべき。スタートアップ企業の選考フロー/選考回数を解説いたします

「どのような選考フローが適切なのでしょうか?」

という類のご質問いただくことが多くあります。

選考フローは各社様々で、特徴的な会社でいうとスマートニュース様でしょうか。過去の事例なので現在変わっていたら申し訳ないのですが、通常の企業様と比較して、2〜3倍以上の回数、選考(面接)を実施されておりました。これが正解なのか、不正解なのかもちろん答えはありません。その企業の採用ポリシー、見極め手法、相互理解の目的などが関係して選考回数が決まります。

ただ、適切な選考フローは果たしてあるのか?また面談/面接のアサイン(担当)はどのような形が適切なのか、という問いの解をポテンシャライトは出しています。今回はその解をお伝えできればと思います。

1. そもそも「選考フロー」とは?

選考フローとは:

面談/面接の回数、手順(順番)のこと

上記と定義したときに、ポイントになるのは「回数」と「手順(順番)」になります。

2. 面談/面接の回数

面接は何回が適切である、という明確な回答は無いかと思います。ただ、短いほど良い、長いほど良いというわけではありません。では選考回数は何回が適切なのか、僕の意見を述べたいと思います。

2-1. 平均は2〜3回

概ねどの企業様も、選考回数は2〜3回になります。選考回数が1回のスタートアップはほぼ見たことがありません。一方で、4回以上選考する会社は全体の15%のイメージです。

補足をしておくと、SIer/SES系の企業様では選考回数が1回の会社が全体の30%程度でしょうか。Webのプロダクトを持っている企業と比較すると、SIer/SES系の企業様は職務のやるべきことが概ね決まっています。そのためマッチングをしやすい傾向にあり、選考回数が少なくなっています。

2-2. カジュアル面談は選考回数として入れる?

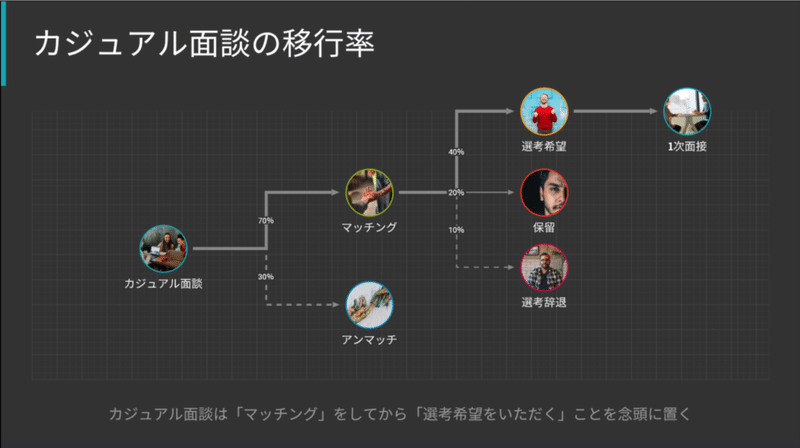

選考回数の議論をする際に重要になるのは、カジュアル面談の存在です。

カジュアル面談は本来「選考要素のない」面談が定義になっています。ただ、人と人が1時間ほど話をするのですから、実態として双方「選考」目線で相手を見てしまうのは発生してしまっています。採用企業側からすると、カジュアル面談を1度目の選考と位置づけている企業様もいらっしゃるかもしれません。

話を戻すと、カジュアル面談が日本に一般化されてきてから「選考期間」の長期化に繋がったのは間違いありません。これまでは「面談」という概念がなく1回目から「面接(選考)」でしたので、選考回数は最高でも3回、一般的には2回、短くて1回で選考結果(内定の可否)が出ていました。

ただ、カジュアル面談が仮に1回目の選考と定義したときに、カジュアル面談後の面接が1次面接、そして3次面接が最終面接だった場合「4回」その企業の選考に時間を費やすことになります。13年間HR業界にいた僕としては「4回」という数値については「多い」印象です。候補者にとって志望度が高い企業であれば良いと思うのですが、志望度がそこまで高くない企業に対して「4回」も時間を使うのは苦痛です。その点を採用企業側は認識すべきなのです。

3. 選考の手順(順番)について

選考の手順(順番)について、もちろんルールはありません。

3-1. カジュアル面談は実施したほうが良いのか?

まず、カジュアル面談は必須で実施しなくて構いません。

最近はカジュアル面談を実施したほうが良い風潮はありますが、特にルールはありません。特にエージェントからのご紹介については、エージェントがカジュアル面談の役割を担っています(求人紹介をしてくださっていますからね)。

※カジュアル面談の進め方については下記参照ください。

前述した通りカジュアル面談を実施して良いこともありますが、一方で選考回数の長期化に繋がるため良いことだけではありません。僕はカジュアル面談+1次面接を同時に実施することを推奨しています。どのように実施するかと言うと、カジュアル面談時に候補者様に対して、

・100%カジュアル面談にするのか?(つまり選考要素ゼロ)

・選考要素を含めた面談にするか(せっかくお時間をいただいたので)

という確認をしています。この確認をすると意外にも(?)後者の回答をされる候補者の方が多いです。つまりカジュアル面談であっても選考をして良い事例もあるのです。

3-2. オーソドックスな選考手順(順番)

よくある事例は下記の通りです。

- カジュアル面談 :現場の方

- 1次面接 :現場の方

- 2次面接 :取締役クラスorマネージャークラス

- 最終面接 :代表

この順番は非常にオーソドックスなケースです。

特に、2次面接、最終面接はこのフローが多いです。このケースはカジュアル面談と1次面接官が現場の方なので、同じ方が二回連続で担当されるケースもあり、候補者に違和感を感じられることもあります。

3-3. スタートアップであるケース

次はアーリースタートアップの事例です。

- カジュアル面談:代表

- 1次面接 :現場の方

- 2次面接 :取締役クラスorマネージャークラス

- 最終面接 :代表

スタートアップでは代表が採用活動を率先して進めている場合があります。その場合は、代表自らカジュアル面談に入ることもあり、その後改めて最終面接に再度代表が入る。1次、2次面接については現場の方、もしくは取締役クラス/マネージャークラスの方が入ります。

3-4. 諸々混在するケース

次は、何かと選考フローが混在するケースです。

- カジュアル面談:人事

- 1次面接 :代表or現場の方

- 2次面接 :現場の方or取締役クラス

- 最終面接 :議論により決定

もはや定まったフローではなく、目の前にいる候補者のキャリア、選考状況によって選考フローを変えるケースです。

4. どういった選考フローがベストなのか

まずこれは僕の考えですが、

結論、選考フローを固定して採用を行うのはあまり好ましくありません。

前述した通り、候補者のキャリアや志向性、他社の選考状況によって選考フローはカメレオンのように姿を変えるべきなのです。いくつか事例を見てみましょう。

4-1. 明らかに優秀な/マッチングをした候補者の場合

キャリアシートを見て明らかにマッチングしている候補者については、1次面接から代表を入れるべきです。

マッチングをしている=優秀な候補者と定義した場合、御社が「良い」とジャッジした候補者は、他社からも引く手あまたであるケースが多いです。よちよち歩きの選考はしていられません。

となると、1回目の面接から1番のエース(代表)に出てもらうのが良いと思いますし、見極め(選考)というよりは、惹きつけ(口説き)を中心に行うべきだと思っています。

4-2. 他社選考が多数進んでいる場合

この場合は、選考回数の短縮 or 選考スピードをあげるべきです。

他社選考が多い際は、突然他社で内定が出て入社決定をしてしまう可能性が高くなります。そのため、なるべく選考を短縮した方が良いです。

具体的には、カジュアル面談と1次面接を同時に実施。もしくは1次面接と2次面接を同時に実施など、選考回数の最小化はお勧めです。

なるべくスピード感早く進めて、1番早く選考が進んでいる他社様と同じようなタイミングで内定の提示をすることで、最終的な検討台に載せることができます。まだまだ売り手市場ですので、優秀な候補者が選考に進むことも多くは無いかと思うので、意識していただければと思います。

4-3. 候補者のキャリアと現社員のキャリアが近しい場合

候補者の在職企業と、現社員の過去に在籍した企業が同じ、もしくは近しい企業である場合、その社員に同席してもらうのは良い手だと思います。

理由として、惹きつけができる可能性が高まります。候補者と同じようなキャリアの方が面接官の場合、候補者からすると話を合わせやすいですし、親近感も湧きます。さらに質問を気軽にすることができます。

当社も、候補者が大手企業出身なのか、ベンチャー企業出身なのかで面接担当を変えたり、営業が強い方なのか分析が強い方なのかで面接官を変えたりしています。

5. 各メンバーの特性(選考上の強み)を理解しておく

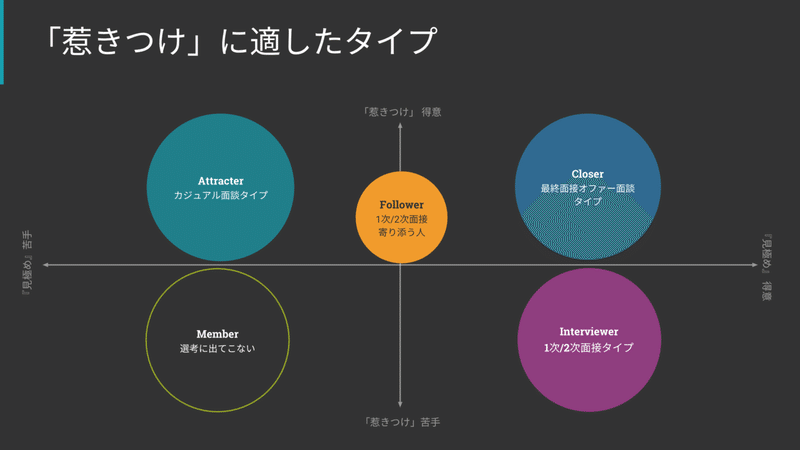

メンバーの特性(選考上の強み)によって選考における役割が決まってきます。下記をご覧ください。

皆さんはどれに当てはまりますでしょうか?選考に出ていらっしゃる方であれば、「あ、自分このタイプかも」と気付きもあるかと思います。

もう少し解像度を上げた形でタイプを分類してみると以下の通りです。

特にAttracterとCloserは設定しておいたほうが良いかと思います。アトラクトと見極めの両者を実行するのは大変ですし、難易度は高いです。

また、重要な役割を担うのはFollowerというポジション。見極めが得意なタイプが何人か入る選考は候補者に圧迫感を与えてしまうことが多いです。そのため中和をする必要があります。御社にいらっしゃる中和タイプ/共感タイプのメンバーに、選考目的とは別に中和させる目的で入ってもらうのも良いのではと思っています。

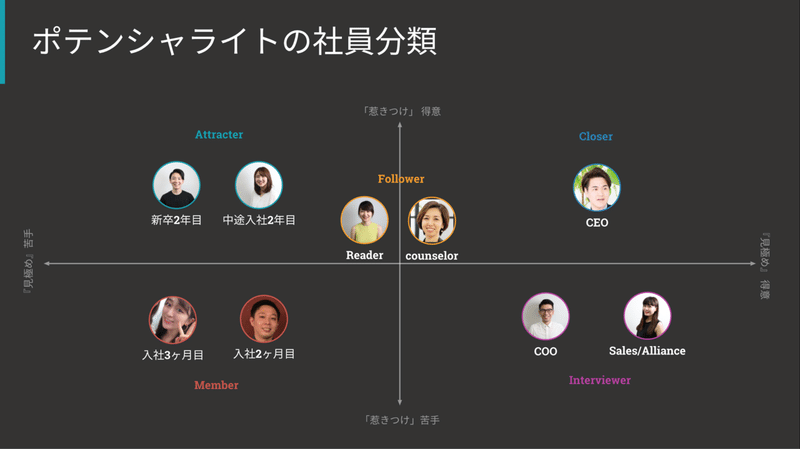

ポテンシャライトの事例をご覧ください。

ポテンシャライトではこのように配置しており、選考フローや候補者の志向性によって選考に出るメンバーを変更しています。

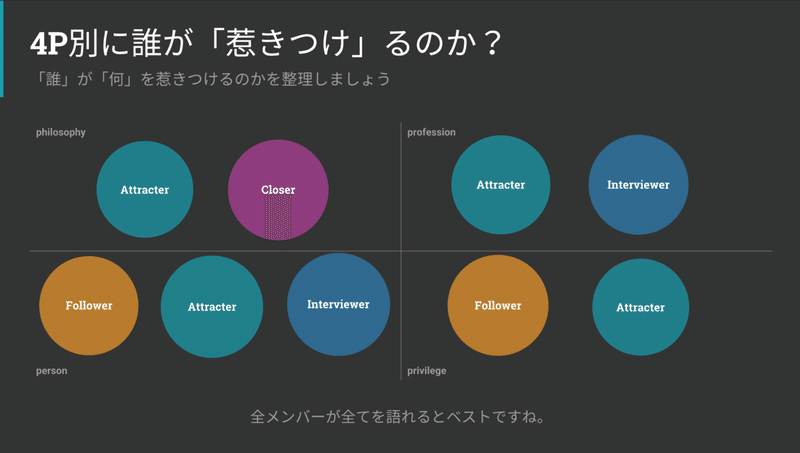

また、この5つのタイプが「4P」別の何のPRをするのかを共通認識を取っておくと選考がうまく進むことがあります。ご参考程度にご覧ください。

最後に

いかがでしたでしょうか?

選考フローにルールはないですし、御社独自の進め方、また候補者の状況によって柔軟に変化させることが大事です。それを念頭に置いて選考フロー設計をしてみてください。良い成果が生まれるのではないかと思います。

ご興味をいただけた方はお気軽にご連絡をいただければ幸いです。採用状況を鑑み、無料でカウンセリング商談も実施しておりますので、よろしくお願い致します。

今後も採用/人事系のアウトプットを続けていきます。

よろしければ下記より、フォローもよろしくお願い致します👇

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?