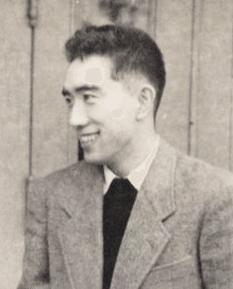

三島由紀夫 ⦿壮麗なる遺偈(ゆいげ)ー『豊穣の海』

🔈 太宰治に発した三島由紀夫のことば

日本の物語の原型は『竹取物語』と言われるが、それは奇想天外のプロット、予想しきれない結末へのしかけが読ませるための大きな要素であると示していることでもあろう。

『竹取物語』の系譜にある現代の小説を思うとき、その作り手として太宰治の名を挙げられるはずだ。そして太宰治を思うと、著名な戦後作家同士としてよく引き合いに出される組み合わせなのだが、三島由紀夫の名がひとつながりに浮かんで来る。

それは、三島由紀夫が先輩流行作家太宰治の文学をあからさまに嫌った、というなかなかセンセーショナルな理由からの連想である。この気持ちは、三島の口から太宰本人に告げられた。その場面は三島が21歳、太宰が37歳のとき、昭和21年12月某日の出来事だと、随筆「私の遍歴時代」において、三島が明かしている。

すなはち、私は自分のすぐ目の前にいる実物の太宰氏へこう言つた。

「僕は太宰さんの文学はきらいなんです」

その瞬間、氏はふつと私の顔を見つめ、軽く身を引き、虚をつかれたような表情をした。

三島と会うまでには、太宰は『女生徒』『富嶽百景』『駈込み訴え』『走れメロス』『津軽』『斜陽』などほとんどの主要作品は書いていたので、三島は多くの作品を読んでいただろう。その上でのこの発言である。

三島の壮烈な人生の終い方を知っている後世の者には、太宰嫌い発言の理由は明快であろう。太宰は1929年( 20歳時 )下宿で睡眠薬大量摂取による自殺が未遂に終わったあとも、死にきるための確たる決意もないまま、なりゆきのように心中事件を繰り返し、ときに相手は死に自分は生き残るというありさまで、三島はそういう死への向かい方と自己憐憫が、いくばくかでも作品に影を落としているのを読み取って、嫌悪していたからだろうと、おおよそは想像できる。こんな死に方は醜い、と三島は強く思っていたのだ。

三島はさまざまに死生観を書いているが、昭和33年8月 雑誌「婦人公論」掲載の「心中論」には、心中についての三島の考えが述べられていて、比較的平易な一文である。しかし、青年の死を是としているのか、否定しているのか決めがたい屈折した表現である。

美しい人は夭折すべきであり、客観的に見て美しいのは若年に限られてゐるのだから、人間はもし老醜と自然死を待つ覚悟がなければ、できる限り早く死ぬべきなのである。

( 中略 ) 精神の営みの未成熟な人の上に起こる死は、病死であれ自殺であれ、結局肉体が滅びるだけのことである。精神や知性の声がそこで途絶えるといふのではなく、若い美しい肉体が急に音をたてなくなつて、動かなくなつて腐朽するというだけのことである。青年の死はかくてどんな哲学的な遺書を残さうとも、要するに一個の肉体的事件なのである。青年が精神的と考へるあらゆる問題が、より深い意味では、純粋に肉体的な問題に過ぎぬといふ考へは、私が青年時代を経て到達した頑固な確信であつて、昨今の心中事件を見ても、この確信を変へることはできない。

※ミダス王と半身獣サテュロスの話は、ギリシア神話による

三島のこの一文の要諦としては、若い人の心中は、精神の未成熟ゆえに、ただ肉体の滅亡という結果を残すに過ぎず、自死が真に意味あるものになるためには、青年の時代を過ぎて、精神の成熟を見たときでなければならない、という考え方であろうか。

これは逆にして言い換えれば、「一個の肉体的事件」に過ぎない若い人の心中のような虚しいものとは異なり、精神の完全なる成熟を見たときであれば、主体的に死ねる、という宣言にも思われる。その死こそが、老醜をさらさず、また自然死を待つ空疎なときを経ることもない。

⌛『豊穣の海』の主題

話をこの記事の主題である小説の方に転じよう。

三島由紀夫の最後の作品は『豊穣の海』四部作。この長大な小説では、転生という概念が各巻を貫き、またつなぐ仕掛けである。SF読み物ではなく純文学作品にあって、転生を荘重な物語に仕立てた作家は、三島由紀夫しかいない。

転生を作品のテーマとして選ぶに至る三島の人生観はこういうものだったであろうか。

すなわち、英雄的夭折に人生詩とも呼ぶべき行動美学の美しい輝きを感得しながら、しかしそれは気高い意識の成就に至る前の死であり、未成熟に果てた魂は、再び生まれ来る世で成熟を求めるしかないのだと。

上に引用したエッセイの要諦とした感情 ― 壮年までの精神の営みの最高潮のときにこの世を去るべき — という信念は、三島が作家として出発する時点から抱いていたように思う。その上で、精神を最大の高みにまで築き上げ、あやまたずにその時点を見極めるための煩悶を続けていたのが、三島の文学活動ではなかったかと思う。

しかし三島の現実の死に方を見ると、精神が最高潮に達したと見極めての上での死には見えず、『豊穣の海』四部作の脱稿を自分の死の時期として課し、最後の作品と意識して執筆するその思念こそが、自己を完成させる術と規定したように見える。それは無念の死を忌避し、全き完成をこの生で実現する意志でもある。

転生という概念が、三島の作家活動のかなり早い時期から念頭にあったことを、昭和24年、三島由紀夫が24歳の時に書き下ろしで出版した『仮面の告白』の中に見いだす。

下に示したこの小説の書き出しの、誕生の瞬間に自意識が存在する描写は、前世からの転生という概念を当てはめて考えてみると、説得力を帯びる事象になるだろう。

永いあひだ、私は自分が生まれでたときの光景を見たことがあると言ひ張ってゐた。それを言ひだすたびに大人たちは笑ひ、しまひには自分たちがからかわはれてゐるのかと思つて、この蒼ざめた子供らしくない子供の顔を、軽い憎しみの色のさした目つきで眺めた。

しかし、この書き出しにもかかわらず『仮面の告白』では、転生の概念を持ち出して展開させることはしていない。冒頭の描写には、一応の無難な解釈をつけている。

どう説き聞かされても、また笑ひ去られても、私には自分の生まれた光景を見たといふ体験が信じられるばかりだつた。おそらくはその場に居合はせた人が私に話してきかせた記憶からか、私の勝手な空想からか、どちらかだつた。

しかし転生という概念を三島は考え続けていたからこそ、作家の最後の仕事として、転生を主軸にした『豊穣の海』が構想されたはずだ。だがそれは胸中に包まれ秘されていて、世間に見せる会話談話の中で示すことはなかった。

戦後の、科学万能、唯物思想隆盛の思潮の中では、転生という概念を語れば冷笑や怪訝な眼差しが返って来るのがわかっていたからだろう。物質主義の対極にある転生という概念は、深淵で敬虔な宗教的、哲学的対話でしか相手に届かず、文学論や人生論で片付けられる一抹の会話においては、反論の視点として、特攻死を強い、国破るまでに突き進んだ、戦前の日本人の民族的特性と、その固陋蠢愚の情念を引き合いにして解釈されることを予想したからに他ならないだろう。

戦後間もない時代にあっては、転生を口にすれば、たとえば七生報国という観念に結び付く受け取られ方が当然にあり得た。しかしそれは三島が持つに至った転生信奉への途とは非なるもので、太平洋戦争への捧身と敗北という事態があって脳中に生じたものとは三島自身は考えていないのだ。

死後はどうなるのか、魂のあり処はどこか、といった生きることの根源に発する問いに芽生えたものであるのだが、作家の思想をカテゴライズして、そこから作品を解釈したい文壇マスコミ相手では、転生を口にすれば必ずや、亡国に至る戦争のありようを直視しない旧態固陋の精神的硬直とみなされたのであろう。

しかし三島にはそういった批判の指標は、戦後の世のうわべで、上に下に律動し続ける浮標に過ぎず、そういう安易な見方による解釈で片付けられる空虚を嫌悪して、会話の主題に持ち出すことはしなかったのだと思う。

三島には、小説の筆を執ることが、己の精神の芯に巣くう素志を述懐する術としては、唯一のものであったのだ。転生は小説でこそ語るべき主題だった。そしてそれはすなわち、人生の最後に詳細に吐露すべき思いでもあった。この記事の記事のタイトルに、『豊穣の海』―壮麗なる遺偈(ゆいげ)という形容を用いたのはそういった意味からである。

※ 遺偈とは末期に残す教訓的詩文

🌌 辞世の位置

三島の辞世は、次の二首である。

益荒男(ますらお )がたばさむ太刀の鞘鳴(さやな )りに幾とせ耐へて今日の初霜

散るをいとふ世にも人にもさきがけて散るこそ花と吹く小夜嵐

三島は明らかに歌が陳腐であることをあえて是としている。三島の知性で、それがわからないはずがない。そう見えるような、型を踏襲した歌を詠み、後世に文豪三島由紀夫の詠んだ歌としては、文学的価値は与えられないことを承知の上でこの歌を世に出した。

あえて言えばこの辞世は看板である。行動の動機のあり処を示す旗である。憂国の、あるいは大義のために自裁し、または命を奪われた先賢に倣う行動であることを示すのが第一義であった。

三島の胸中にあったのはたとえば次のような辞世であるだろう。それぞれの人物の来歴には触れない。

朽ちはてて身は土となり墓なくも心は国を守らんものを 高山彦九郎

身はたとい武蔵の野辺に朽ちぬとも留め置かまし大和魂 吉田松陰

魁てまたさきがけん死出の山迷いはせまじ皇の道 清河八郎

三島の思いはこうであったか。

死をもいとわずに守り抜き、取り戻してゆかなければならない日本のすがた。三島は明確にそれを見ていた。そして生涯かけた文業において描いて来た。そこに描いた日本を守るためには、檄文で示した考えに立つ他道はない。三島由紀夫という人間の死は、憂国の、あるいは大義のために自裁し、または命を奪われた先賢に並ぶためにあると示すことにあった。その主張に目を止めてもらうために、誰もが驚く行動が必要だったのだ。

命を擲つこのときにあって、辞世に作家三島由紀夫の文学を持ち込む必要はない。自分の行動に共感する者あれば、作品を読んでくれればいい。思いは全てそこから読み取ってもらいたい。

令和6年3月 瀬戸風 凪

setokaze nagi

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?